犍陀罗造像艺术之美

时间:2019-07-31 09:12:54 来源:传承经典 作者:

犍陀罗造像艺术之美

本文来源《犍陀罗造像艺术之美》序

西泠印社2016年8月出版

编著/ 戒清 邓鑫

文 / 戒清

释尊入大涅槃后五百年,佛法渐次由小乘而转大乘,中国的古“丝绸之路”也逐渐开通。张骞西游大月氏,始知印度之名,“始闻浮屠之教”,而正是由大月氏人所建的贵霜帝国(公元127-230年),在东汉年间踞犍陀罗为首都。贵霜王朝国力昌盛,大兴佛法,推崇大乘,融东西方文明于古犍陀罗一地,在此形成了独特、成熟的佛教文化风范。

古犍陀罗佛教造像艺术,即为典范。自佛像艺术之起源,古犍陀罗佛教雕塑据古希腊,古罗马之写实典雅,熔古印度之慈悲神圣,大气而兼优美,崇高不失精致。论其身相,则肃穆与灵动并存;考其精神,则亲近与高远俱足;究其意旨,则实为佛法不执分别、无弗远近、无有高下,乃至不垢不净、不一不异,圆融自在之当然、具象显现。观者一睹,或可凝神静赏造像之身姿,或可敛心叩寻佛性之禅悦,或震撼于造像之变化,或感慨于身相之虚妄。凡此种种,因人而异,不一而足,却悉皆犍陀罗造像艺术之美,悉皆艺术与信仰之审美经验——前人刀凿石刻,佛法一脉至今,历史余韵不绝,观者欢喜赞叹。

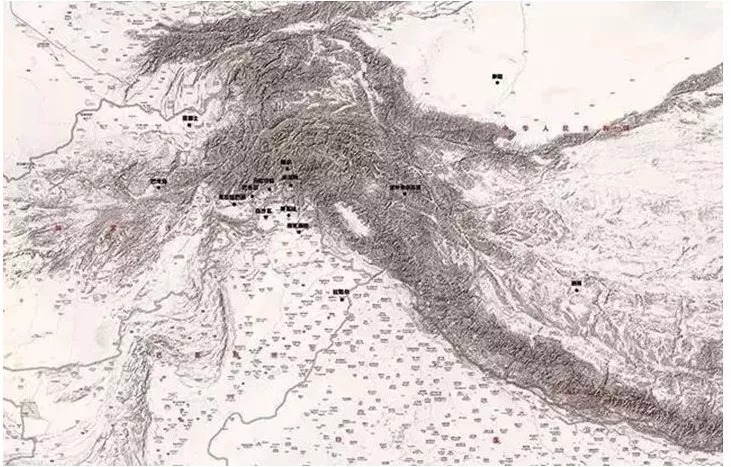

正是在古犍陀罗佛教艺术的兴盛期,“丝绸之路”空前通达,佛法亦依此而东传至中土。无论陆上走来的鸠摩罗什,还是海上行来的高僧真谛,都是晋僧人法显自陆行丝绸之路西去,沿海上丝绸之路东归,堪称踏遍“一带一路”之第一人。丝绸之路的千年演化与古犍陀罗地区的兴衰起落,巨变沧桑,有着千丝万缕却又湮没无闻的关联——古犍陀罗佛教造像艺术自此路而来,与华夏文明结合,诞生出中国特有之佛教艺术;但古犍陀罗本地却历经更变,佛教造像由煌煌乎如日中天而成日薄西山,最终消散在历史的尘埃之中。殆至玄奘西游,著《大唐西域记》,言健驮逻国,即“多敬异道,少信正法,自古已来印度之境[……]僧伽蓝千余所,摧残荒废芜漫萧条,诸窣堵波颇多颓圯,天祠百数异道杂居”,不得不令人兴怀。然而,事实上,这一趋向同样见于丝绸之路:喀什三仙洞、吐鲁番雅尔湖、伯孜克里克千佛洞,乃至晚清发现的敦煌莫高窟,无不是都是当年佛教兴盛的见证,其石窟造像艺术,更是古犍陀罗佛教造像沿丝绸之路而来的点化之痕。

自佛法观之,此千年艺术珍宝,溯丝路东来西往之源,见证了佛法在丝绸之路上的成、住、坏、空,而于盛世毕显,实乃生灭门中得见真如门。尤其于此全球化时代,在共建“一带一路”的历史战略中,古犍陀罗造像艺术仿若游丝金线,暗于人类命运共同体的编织之中。

以古犍陀罗为起点的造像艺术不但在艺术史、宗教史,乃至文化史上,都有极高的价值,更重要的是,它作为东西方文明交融贯通,全世界艺术与信仰多元并处,人类命运休戚相连,生产生活生态和谐共生的物质符号。

古犍陀罗艺术及其佛教信仰精神的东传历程与中国化经验,可堪反思、重构与重视者极多。本书编撰,正望方家于此寓意,故赘言如上,盼观者留心,同求和平永久,人类文明共进,世界文化齐昌。

犍陀罗艺术与中国佛教造像

造像艺术是佛教思想传播中极为重要的元素。它既是佛教信仰的具象表现,更以一种近乎完美的人文符号形式,将佛教精神向现世加以艺术性的呈现。

不过,早期佛教并不提倡造立佛像。为消除信众的执着,《增一阿含经》即载:“当观空无法,此名礼佛义”;《金刚经》更直接指出,“不可以身相得见如来”,因为“凡所有相,皆是虚妄”。故而,虽《圆觉经》曰:“若复灭后,施设形像,心存目想,生正忆念,还同如来常住之日”,但真正的佛教徒始终知道,造像之于娑婆世界,同样也是因缘和合而生,自有其成、住、坏、空的过程。重要的不是“像”(相),而是“像”之象征的“正法”,其由鹿野苑而起,传遍五洲四海,灯灯相继而不灭。就此而言,佛教造像本身正提示了佛法的真谛。这一点,从犍陀罗造像艺术的兴衰与传播中,就可见一斑。

(一)公元前3世纪左右,阿育王治下的古印度孔雀王朝,佛法昌隆。皈依之后的阿育王,将佛骨舍利分为八万四千份,在全国范围内大修伽蓝,广建佛塔,进行供养。他甚至派遣布教师到犍陀罗地区传法,是为佛教在犍陀罗的发端。

不过,在留存至今的印度桑奇佛塔、巴尔胡特佛塔等遗迹中,雕刻虽华丽绚烂,但并无佛陀的具体形象,而多以菩提树、金刚座、法轮、佛足等图形符号代替。只是,阿育王对佛教不遗余力的传播,尤其是其早期佛教造型艺术作为前期铺垫,已经在这片土地上洒下了佛法渡化世人的种子。这些造型艺术都将对后来贵霜王朝、笈多王朝时期的佛教艺术发展,产生极为深远的影响。

历史就这样走过了四百年。约公元一世纪,由大月氏人建立的贵霜帝国进入北印度这片土地,至公元1世纪60年代,它已将索格狄亚那、巴克特里亚、喀布尔、坦叉始罗、犍陀罗、罽宾,可能还有西旁遮普等地,纳入囊中;随后又西扩至赫拉特,控制了整个河间地区,并羁縻了康居和大宛。它扼东西文化之咽喉,成为文化大交融的汇聚点。正是在那里,犍陀罗的佛教造像艺术风格逐渐成形。

这是佛教历史上真正意义的具象化佛陀造型之始。古犍陀罗地区,即今巴基斯坦白沙瓦和阿富汗东部地区。这里是古印度西北部的门户,故因争夺战乱之频繁,而活跃着多种文明。它首先作为古代印度十六列国之一,于公元前六世纪被波斯帝国所侵占,公元前326年又被马其顿国王亚历山大大帝征服,短短20年之后(公元前305年),孔雀王朝将其夺回,并开始在此传播佛教。直到公元前190年,巴特科里亚希腊人征服了犍陀罗之后,这片土地上的战火就始终没有停止。虽然饱受战乱之苦,但它更以特殊的地理位置以及硝烟弥漫的坎坷历史,造就了一片多民族、多文化、多宗教荟萃交融,彼此吸收影响的“飞地”。在那里,一种新的佛教艺术造型正在诞生,历史把目光聚焦在了贵霜王朝。

(二)犍陀罗,本为梵语,义为“香”或译为“香遍”。《大唐西域记》载:健驮逻国,东西千余里,南北八百余里,东临印度河,国大都城号布路沙布逻。在这片苦难土地上历朝更迭之中,贵霜王朝于佛教史上,是值得大书特书的。

贵霜人原系中国境内河西走廊一代居住的游牧民族月氏人,公元前170年左右,他们被匈奴击败,而向西迁移至中亚阿姆河流域。大约汉武帝时,其国分为休密、双靡、贵霜、肸顿、都密五部歙侯,而独贵霜崛起,统一五族,建立了贵霜国。时丘就却为首任贵霜国主,他定都高附(今喀布尔),奠定了帝国之基。

丘就却和第三代贵霜国王迦腻色伽一世都信奉佛教,尤其迦腻色伽一世在位时,不仅大量营造寺院、佛塔,还组织了佛教史上第四次经典集结。东晋高僧法显巡礼印度时,曾到过贵霜,他说:“凡所经见塔庙,壮丽威严都无此比。”

而与此同霜王朝在这片疆域的统治地位之坚固与其所信仰的佛教思想包容性之广大,才使造像艺术达到了前所未有的高度。

犍陀罗风格的人物造像,往往面部西方化特征明显,特别是靠近白沙瓦的古犍陀罗中心地区,更是鲜明。这些佛教人物形象,大都鼻梁高耸,鼻翼丰满,眼窝较深,口鼻处留八字形胡,头顶波浪形发线,面部表情优雅、高贵,半闭的双目流露出无限慈悲。有的造像头后还有巨大的背光,标志着人物神格化的状态。佛陀造像一般都身着古罗马式通肩长袍佛衣,躯体比例写实度高,肌肉力度表现得强劲有力。这种裸露的肉体之美,不但是希腊人的传统,也继承了古印度地区人们所追求的审美信念。人体写实表现手法在犍陀罗菩萨造像中尤为突出,其立像双腿普遍呈动态姿势,一腿膝部弯曲,一腿直立承重,这是古希腊、罗马雕塑中塑造人体重心平衡的典型姿态,西文所谓“contraposto”是也。

(三)犍陀罗佛教艺术的影响极其深广。公元三世纪之后,由印度西北部出发,这种艺术风格西至阿富汗东、中部地区,建有著名的巴米扬石窟——这被认为是后期犍陀罗艺术的巨制;而东北一脉,则沿丝绸之路进入我国新疆及内地。

进入中国的佛教造像艺术,经过历史的淬炼与融合,又与中国自有之文化相结合,诞生出了灿烂而极富特色的中国佛教造像艺术。虽然岁月漫长,中国佛教造像的文献多湮没无考,但从流传至今、为数众多的石窟艺术中,仍可窥见犍陀罗风格逐渐中国化的过程。试以云冈、龙门及响堂山石窟略为解说。

山西大同云冈石窟造像艺术形式及手法完全是印度式的。不但佛像衣饰的旋状纹和巴米扬石窟佛像有一致之处,而且带有明显犍陀罗风格的刚硬之气。云佛的面相大都方圆、淳厚,高鼻深目,身着袈裟。而袈裟的穿着方式,不少保留了印度的偏袒右肩式,也部分结合了北地汉装,通肩大衣,内穿双层衣——这种把袈裟穿在袍服里面的习惯,这是汉人的特点,也是中国佛教造像的独特发明。菩萨及飞天形象多婉丽肥硕,这一方面是吸收了印度犍陀罗艺术造型之特色,另一方面则与北魏时期鲜卑人以膀大腰圆为女性之美的审美情趣有一定关系,也是一种融合的表征。殆至大同石窟开凿后期,佛像造型更趋清癯、精细,人物削肩,衣裙密褶重叠。这是孝文帝提倡鲜卑人全面汉化的显现。譬如第12窟,飞天满壁,各持乐器,其中北壁最上层之伎乐天分列龛头,所持之乐器包括箫、鼓、排箫、琵琶、横笛、琴、筚篥、箜篌、细腰鼓、叉嘴笛、螺等,不但乐器中多有汉人特色,就连伎乐天穿的衣裙,所着身环飘带,也多是汉化形象。

到了北魏末期,孝文帝迁都洛阳之后而开凿河南洛阳龙门石窟,其造像艺术则已兼具了印度和中亚风格,比之云冈,更富东方气质。特别是其最盛期,唐高宗永徽年间至武则天统治的“武周”时期,乃中华文化蔚为大观之时。比如著名的奉先寺,即是武则天所修建,据说此佛面貌还参照了则天皇帝本人的面部特征。他显得青春、睿智、慈悲、自信,极富唐代造型丰腴、面部饱满之特色。而石雕的胁侍菩萨,则已完全汉化,宝冠高贵华美,缯带翻结如翅,帔巾横于腹间,衣带下垂,虽身段修长,亭亭玉立,而胸部、臀部仍为男性特征,体现了汉文化含蓄、内在的特色。此外,龙门石窟的天王、护法,都着汉族武士服,披甲、着靴,威武雄健。这在敦煌和甘肃永靖县的炳灵寺石窟(时称唐述窟),也可得证实。

云冈和龙门石窟的佛教造像出现于佛教在中国开始广泛传播的南北朝时期,而那时的中国,正处分裂,战乱频繁,生灵涂炭。也正因为此,三世轮回与因果报应之说深入人心。而云冈与龙门所显现的,正可以看作当时人们的理想之化身。佛教造像虽不表现具体的思想内容,但它所表现出来的超脱傲然与看透人世的神秘神情,对于处于悲苦之中的人们来说,却有莫大的吸引力。另外,魏晋玄风大盛于名门望族之间,而当时的佛像形态不少都是瘦削略带病态的身躯,带有不可言喻的神秘微笑与洞悉哲理的智慧神情,可以说,这正是当时社会上层阶级所追求超然世俗的神态与风度。中国社会的时代状况与审美标准改造了来自犍陀罗的佛教造像艺术之风,更加注重表现佛教智慧的内心和脱俗的一面,这是中国特色,也是中国贡献。而随着佛教在中国传播的日益深入,另一种特色也开始出现。

这可以河北邯郸的响堂山百窟为例。它开凿于北齐,隋、唐、宋、元、明各代均有增凿。这里的佛教造像更为繁复,不但与壁画相与呼应,也增加了适当宝珠的装饰,显现出“中华文化”包容性强与植根生活的一面。如保存较完整的南响堂第7窟(千佛洞),窟内三壁开大龛,各雕一佛二弟子二菩萨,前壁满雕千佛,窟顶中心雕大型莲花,周绕八身飞天及宝珠,让人叹为观止。佛法东传,佛教艺术造像风格亦逐渐更变,本土化的因素逐渐显现。以性别意识为例,在古印度与犍陀罗时期,佛教造像艺术中的女性神,如护法、飞天,并不罕见。印度地处亚热带,衣单而薄,且受当地审美观念的影响,女神造像并不回避女性性征。而进入中国之后,受儒家文化影响,印度佛教艺术那种强调女性形体的半裸、扭腰姿态便逐渐消失了,取而代之的是一种更加庄重、神圣之美。它往往遮障造像的女性性征,肌肤多被重重叠叠的衣袍遮盖,唯天足裸露,不着靴鞋,与宫廷贵妇及民间女子有别。另外,还去掉了菩萨的胡须,为其穿上了曳地长裙,并着力去刻画纤纤玉指。这种造像形式上的遮障,是在特定社会条件下产生的,虽因此成就了汉传佛教艺术的巅峰,却并非唯一的造像法则。

这一点,从本书所辑纳的犍陀罗艺术造像中,就可以说明。从这些看似距离我们今天十分遥远的佛教造像艺术之中,不但可以感受到与我们所熟悉的中国佛教造型迥异的艺术审美情趣,寻找佛陀传法初期的信仰习俗,也可以反过来更深一步地体会佛像艺术汉化之后,诞生的具有中国特色、中国风格的超脱、崇高、精思、慈祥,乃至世俗化、人性化的美。佛教造像艺术,东传而迭变,既不失其慈悲喜舍之精髓,又富有多种艺术表征之特色。这是佛法作为一种普世信仰的显现,也是我们今天认识佛教的一种有效途径。所谓正法久住,却又因地制宜;既能流传千古,又不免损毁湮灭。岁月沧桑如斯,正显佛法之无漏,真谛之不动。

戒清于净慈寺南屏净苑