1896-1917,康有为的书法演进史!

时间:2021-02-23 16:15:07 来源:上海市书法家协会订阅号 作者:金 丹

1896-1917,康有为的书法演进史!

“碑帖融合”的实践并非康有为首创,

“碑帖融合”的理念亦非康有为首创。

康有为像

康有为第一次明确提出了“碑学”“帖学”的概念,虽然此前有阮元的《南北书派论》《北碑南帖论》提出南北两大流派,以及清人碑帖融合无意有意的实践,但最早明确提出“碑学”“帖学”这一概念的,在康有为之前确实未见。这个概念见于康氏《广艺舟双楫》,他认为:“晋人之书流传曰帖,其真迹至明犹有存者,故宋、元、明人之为帖学宜也。”他又认为:“碑学之兴,乘帖学之坏,亦因金石之大盛也。”他对于碑学和帖学的详细阐释,以及对碑学技法和审美的总结,成为清代碑学的集大成之作,在清代碑学发展史上具有重要地位。

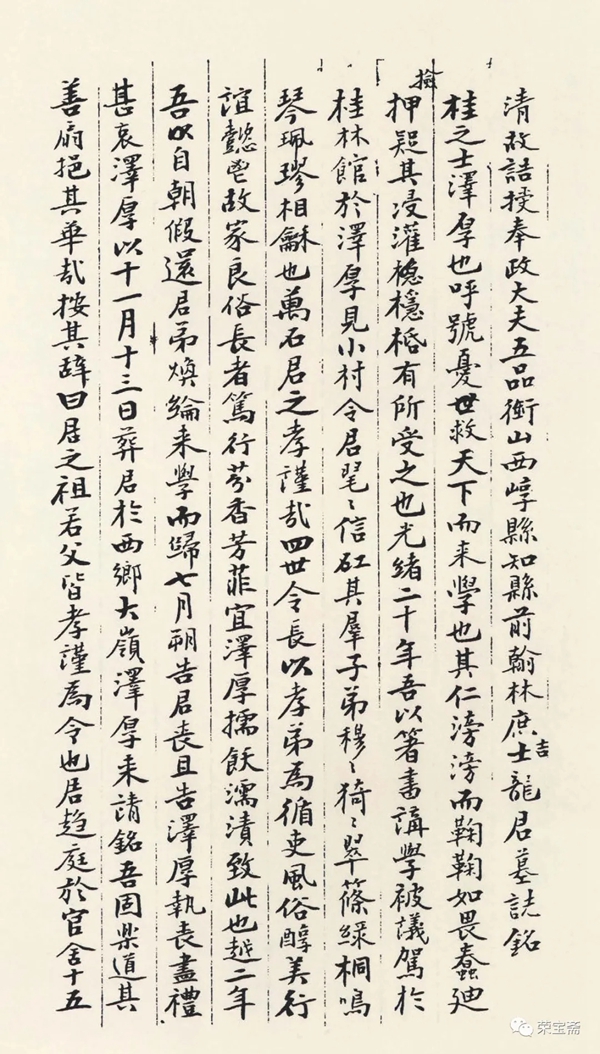

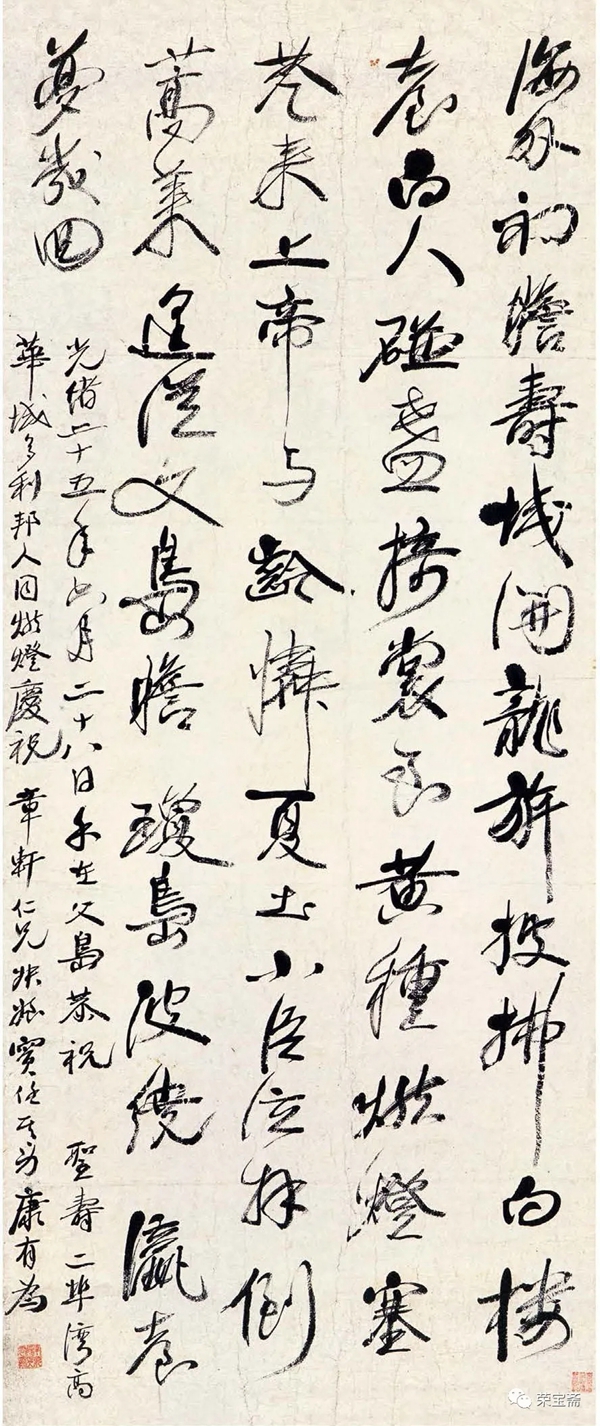

康有为 龙君墓志铭之一 1896

所谓碑学,一是属于金石学范畴,是研究金石碑版的历史、功能、形制、真伪的学问;一是以研究碑刻(特别是北碑)为主要师法对象的书法艺术流派的学问,这一流派称为“碑派”。需要强调的是,碑学是清代的产物,也可特定地称之为清代碑学,我们以阮元《南北书派论》和《北碑南帖论》为理论标志,以崇尚北碑书法为重要特征,将此前以崇尚汉碑而以碑破帖的称之为“前碑派”,将此后崇尚北朝碑版为主的称之为碑派。所谓帖学,是清代碑学诞生后相对于碑派提出的概念,一是研究法帖源流、版本优劣和书迹真伪的一门学问;一是以研究魏晋名家(特别是“二王”)手札及其以后法帖为主要师法对象的书法艺术流派的学问,这一流派称为“帖派”。

康有为 龙君墓志铭之二

需要说明的是,关于碑学的界定,历来有多种说法。一说专指北碑,康有为《广艺舟双楫》云:“迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口言北碑、写魏体,盖俗尚成矣。”张宗祥《书学源流论》云:“自慎伯之后,碑学日昌,能成名者,赵之谦、张裕钊、李文田三人而已。”二说是指北碑和秦汉碑刻,沙孟海《近三百年的书学》云:“通常谈碑学,是包括秦汉篆隶碑刻在内的。”三说是指北碑和唐碑,马宗霍《书林藻鉴》云:“嘉道以后,帖学始盛极而衰,碑学乃得以乘之……嘉道之交,可谓唐碑期……咸同之际,可谓北碑期……碑学不囿于唐、魏,而能远仿秦篆,次宗汉分,斯则所谓豪杰之士,固将移俗而不移于俗者。”笔者曾提出清代碑学的界定当是以“汉碑”为滥觞,以“北碑”为标志,如果没有这个标志作为分水岭来限定,元明人善篆隶者也能称为碑派?清初“扬州八怪”的以碑破帖也就没有必要称之为“前碑派”而直接称为碑派了。那么当代学虞世南、褚遂良等唐碑的也属于碑派?只有将“北碑”作为标志,才能准确给清代碑学进行定位,从而进一步展开碑学问题的讨论,而这并不是说将清代碑学的师法对象仅仅局限在北碑上。

康有为 龙君墓志铭之三

而“碑帖融合”这一观点,晚年的康有为是有明确表述和追求的。在论述“碑帖融合”之前,我想先就“碑行”这一概念作说明,因为从康氏所存书法作品来看,他的碑帖融合属于碑行范畴。如果将行书进行分类的话,可大致分为三大类:一类是“二王”行书(可称为“王行”),一类是颜真卿行书(可称为“颜行”),一类是碑体行书(可称为“碑行”)。所谓“碑行”,是在行书中融入了碑的写法,成为帖派行书之外的一种新的行书面貌,这是清代碑派诞生后相对于帖派而言的。碑行分为两个发展阶段,一是“前碑派”书家以汉碑之法融入行书,可称之为“隶行”,典型者如“从汉人分隶得来溢而为行草”的金农。二是碑派书家以魏碑之法融入行书,可称之为“魏行”,典型者如“行楷出入北碑”的赵之谦。需要说明的是,这里不能将清代“前碑派”和碑派诞生之前的行书及行书碑刻(含刻帖)包含在内,这是用于清代碑学诞生后的概念,并不包含帖派书家的行书碑刻。

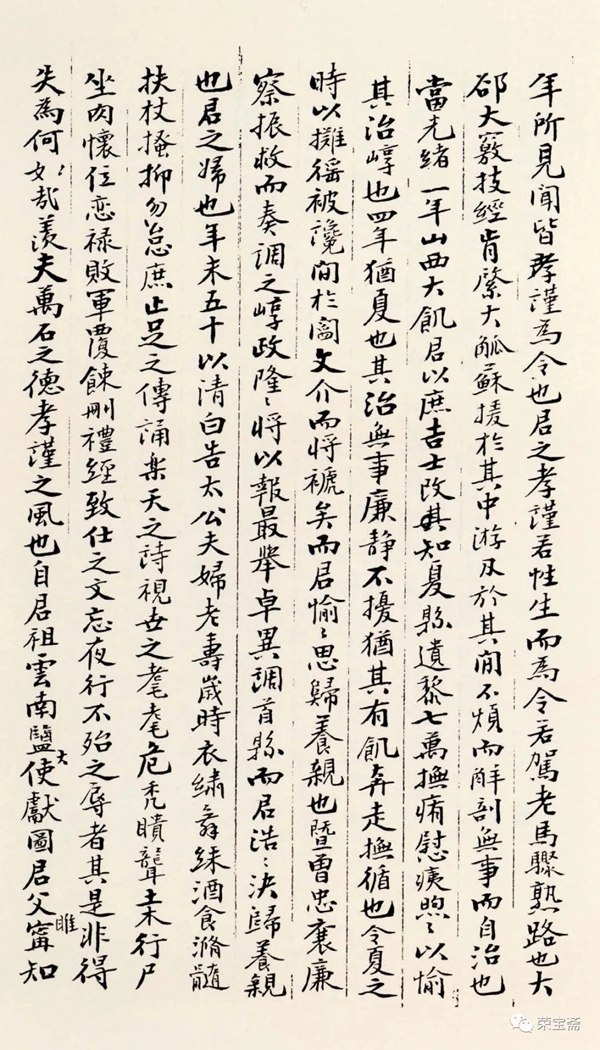

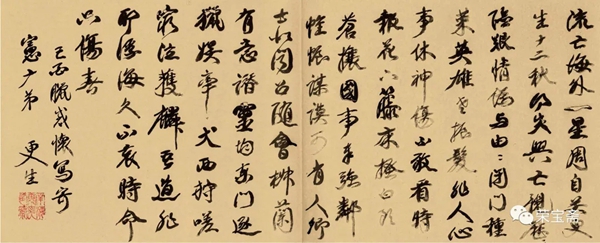

康有为 夜登独秀峰1897

我们发现,无论是汉碑还是魏碑,都难觅行书踪影,汉碑以篆隶入碑,魏碑则是楷书的化身,均与行草无缘。也就是说碑派书家要写行书,必于帖派密不可分,或将碑字动起来,或参以帖,而参以帖者,即可认为是“碑帖融合”。所谓碑帖融合(也可称为碑帖结合),就是将碑派技法和帖派技法结合起来,融二者为一体,由于碑帖各自融入程度的多少,可能外在显示的面貌各异,有偏向于碑者,有偏向于帖者,总之,这些都属于碑帖融合。碑帖融合的发展可分为两个阶段:一是与汉碑融合,一是与魏碑(北碑)融合,前者萌芽于明末清初,后者盛行于清代中晚期。而这两种融合,不拘泥于“碑行”中隶书、楷书与行书的结合,范围当更大和更广,碑帖融合的概念涵盖“碑行”,“碑行”则是其中一个重要的表现而已。

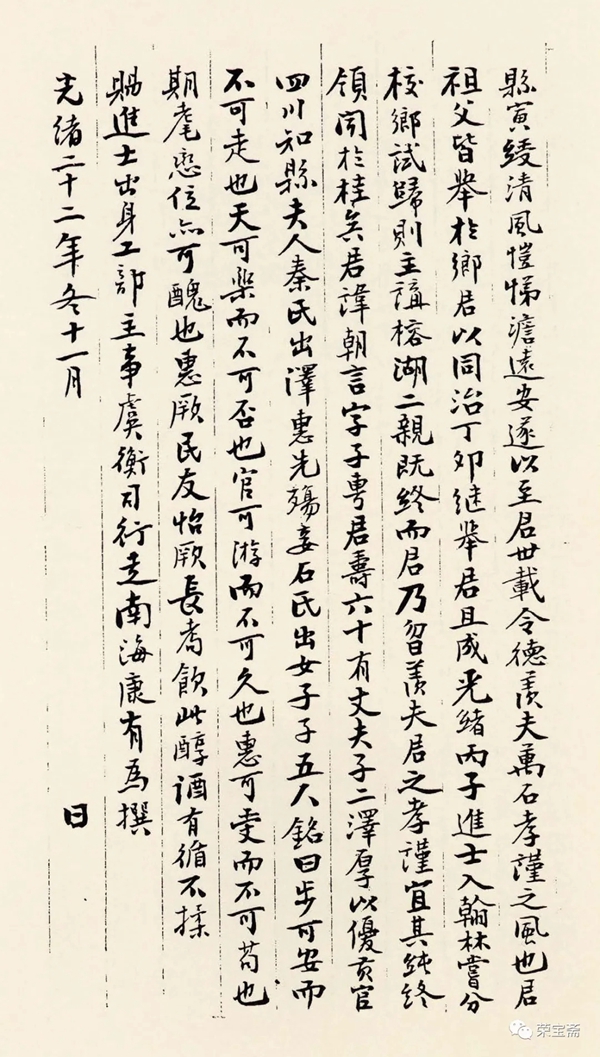

康有为 戊戌十月客塔之泽1898

康有为不仅从帖派书法中继承行草书的笔法,认为“简札以妍丽为主,奇情妙理,瑰姿媚态,则帖学为尚”,还从北碑中找寻行草书笔法,北碑中的行草书是几乎没有或是罕见的,他从《张猛龙碑》的碑阴发现了数行略带有行草意味的字,他说:“碑本皆真书,而亦有兼行书之长,如《张猛龙碑阴》,笔力惊绝,意态逸宕,为石本行书第一。”这存世仅见的几行魏碑中的行书,恰似康有为的救命稻草,也属于有比无好了。

康有为 己亥六月海外祝寿1899

一九一〇年七月十六日,五十三岁的康有为在给弟子梁启超的书信中说:“至汝学书本极易,今之生硬乃由学分之故,然汝书之短在方笔多,不善转运,若书札能运圆笔更佳……若吾所好,仍以南碑《龙颜》及《石门铭》、诸山《摩崖》为超绝。若钞诗乎,则以虞、褚为妙。帖则小王及米尤为浓妙,大王难得佳刻者也。”这里明显看出康有为对于写手札、钞诗稿,当以帖学为妙,这是在《广艺舟双楫》基础上对写手札一类书法的进一步阐释。当然,晚年的康有为对帖学有所反思,因而从其言论中屡见对帖学的褒赞之辞。三十多岁的康有为见碑帖翻刻拓本尤多,提出“帖学大坏”,而晚年的康有为见碑帖及墨迹影印本尤多,于是发生感慨,在跋《王右军书半截碑》中认为:“据主人谓,此碑将来拟用欧美新法放大影印。二帖之体例既更,字形之大小又别,主人用心亦良苦矣。深望猛进弗懈,网罗王氏大小楷行草之全帙,以辅临池界之不足,则嘉惠艺林,津逮后学,亦岂徒小补哉!”先前是“今日所传诸帖,无论何家,无论何帖,大抵宋明人重钩屡翻之本,名虽羲、献,面目全非,精神尤不待论”,后来是“《半截碑》与《圣教序》,虽同是集本,而一如朝霞弄晖,一如奇花献瑞,行间字里,胥有不胜赞舞之妙”,其对帖学认识的改变是显而易见的。晚年的康有为除了教学生北碑以外,也乐于教人学帖,如一九二〇年冬,在《题潘若海遗墨》中对潘氏书法大加赞赏:“其书法亦安详、涵容、潇洒、高妙,自吾赠之《大观帖》出。”言语间充满得意之情。

康有为 邱菽园感怀诗1900

由此可见,康有为从三十一岁写《广艺舟双楫》提倡碑学,到中晚年重新审视帖学,思想逐渐发生着变化,如果仅以《广艺舟双楫》中的观点来论述康有为的书学思想,只能是片面的。但有一点,写手札这类书法,他一直是认为“帖学为尚”的,这点并无本质区别。

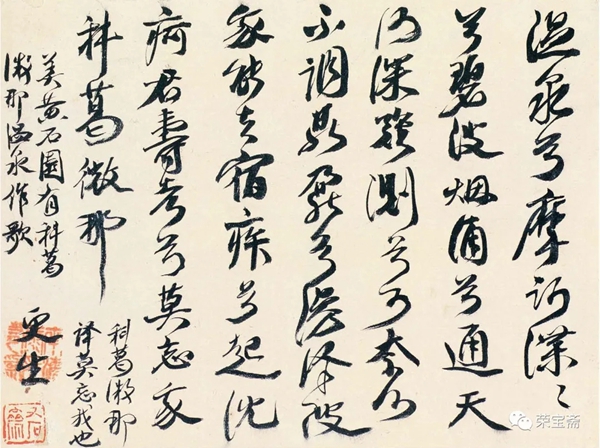

康有为 科葛微那泉歌1905

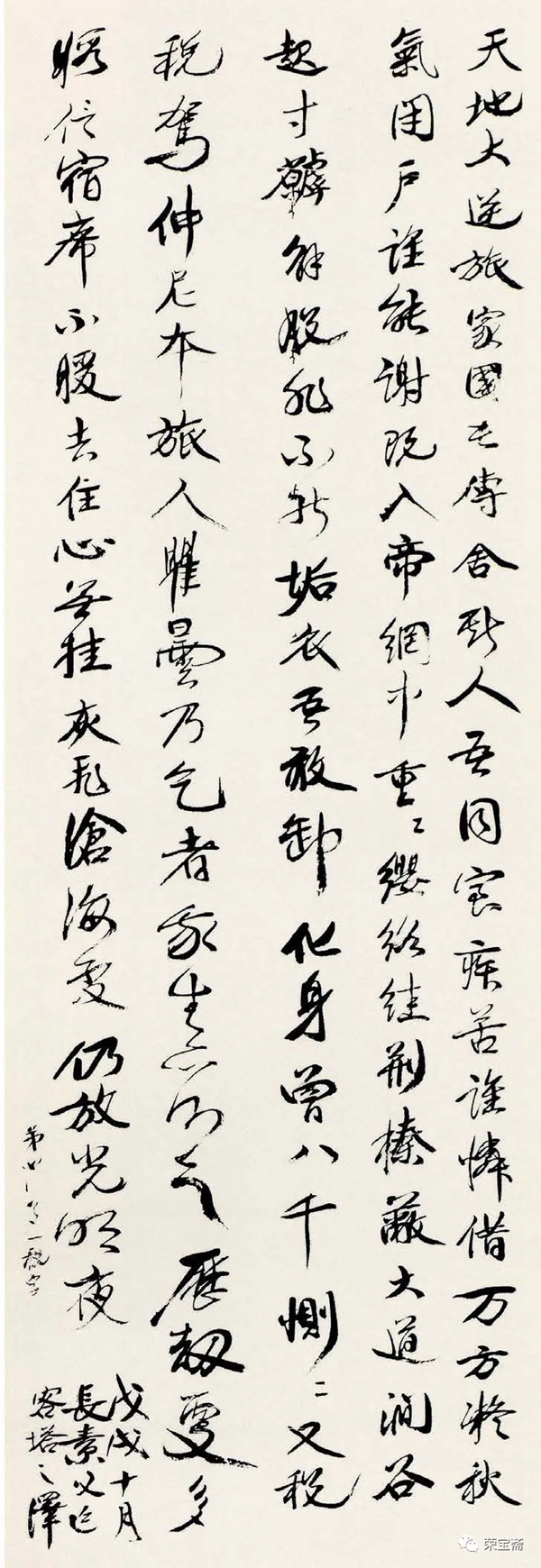

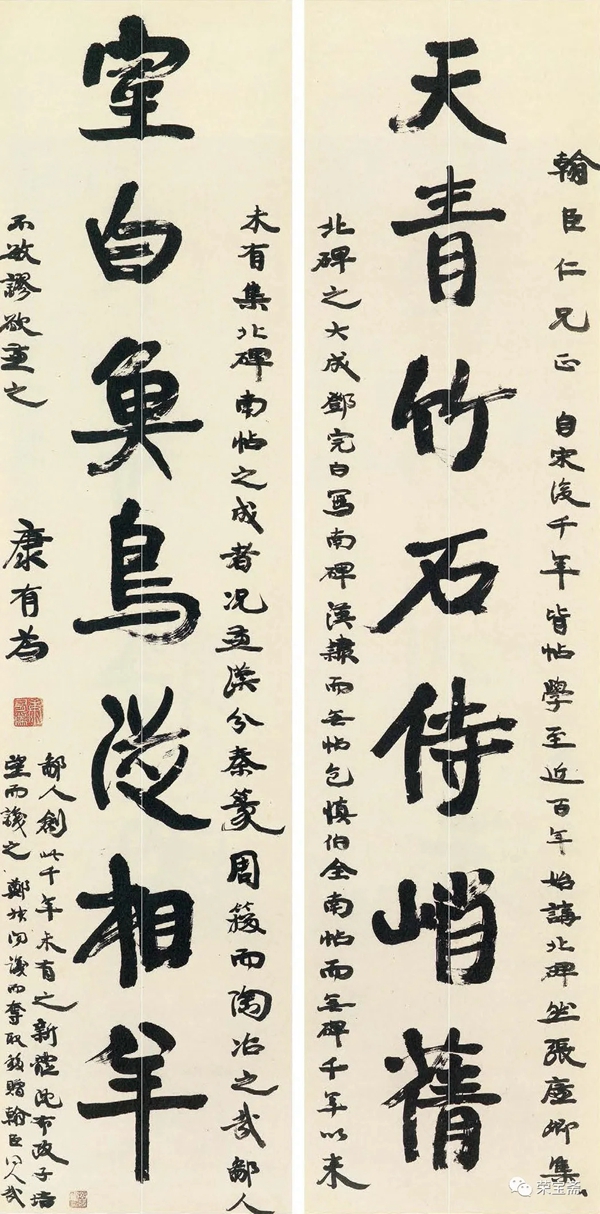

至于“碑帖融合”最为明晰的表述,他在晚年书写的一副赠甘翰臣的《天青室白行书七言联》的款中写道:“自宋后千年皆帖学,至近百年始讲北碑。然张廉卿集北碑之大成,邓完白写南碑、汉隶而无帖,包慎伯全南帖而无碑。千年以来,未有集北碑、南帖之成者,况兼汉分、秦篆、周籀而陶冶之哉!鄙人不敏,谬欲兼之。康有为。(又题)鄙人创此千年未有之新体,沈布政子培望而识之,郑叔问识而夺取,移赠翰臣,得人哉!”

康有为 游存别墅春夏即事诗1912

实际上,他的这种想法,在他三十一岁写《广艺舟双楫》时就有所表露,他说:“近乃稍有悟入处,但以《石鼓》为大宗,钟鼎辅之,《琅琊》为小宗,西汉分辅之。驰思于万物之表,结体于八分以上。合篆、隶陶铸而为之,奇态异变,杂沓笔端,操之极熟,当有境界,亦不患无立锥地也。吾笔力弱,性复懒,度不能为之,后有英绝之士,当必于此别开生面也。”

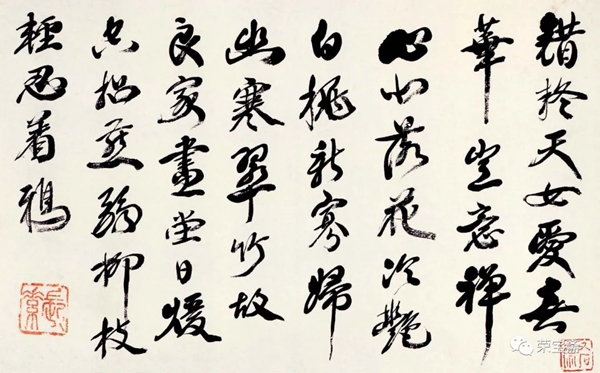

康有为 乙酉腊感怀写寄宪庵弟1909

他还有诗云:“北碑南帖孰兼之?更铸周秦孕汉碑。昧昧千秋谁作者,小生有意在于斯。”一方面他的这种欲碑帖兼融的思想,可看作是他尊碑贬帖过于偏激之后的一种反省;另一方面说明他要担此重任,创造出碑帖融合的典范,开宗立派。实际上此前已有碑帖结合,既有汉碑与行书的结合,又有北碑与南帖的结合,只是他并不认可而已。康有为晚年碑帖融合的观念,使得他的行书更加具有了“碑行”的特质,这是他有意为之,而他此前的行书实际上已经有意无意中打上了“碑行”的烙印,他碑帖融合理念的提出,也是他长期实践的结果。当然,他“碑帖融合”的观点也不是孤立的,在绘画上,他同样主张“中西融合”,他对弟子刘海粟说:“西画之精新妙肖至工矣,然中画亦有独到处。向以为它日必有兼善之才,英绝领袖之者……它日从南宋大家精深华妙处成就之,则继郎世宁开新派,合中西之妙为大家矣。”

康有为 晏几道临江仙1912

要实现碑帖融合,必须具备两个条件,一是具有帖学经历,二是具有碑学追求。要成功地实现碑帖融合,还必须使碑帖两者之间不是生硬的嫁接,而是自然的融合。康有为青少年时期的书法历程是属于帖学的,据其在《广艺舟双楫》中的自述,曾于王羲之、欧阳询、赵孟、欧阳通、裴休、柳公权、颜真卿、孙过庭、锺繇等书下过功夫。其后,康有为“壬午入京师乃大购焉。因并得汉、魏、六朝、唐、宋碑版数百本,从容玩索,下笔颇远于俗,于是翻然知帖学之非矣”,可见他由帖而碑的学书过程。经历长时间的碑学训练,他又反省自己,转而对帖学重新认识。据任启圣在《康有为晚年讲学及其逝世经过》一文中说:“近年余在康同璧家整理遗书,见有致某君书,谓前作《书镜》有所为而发,今若使我再续《书镜》,又当尊帖矣。前后颇矛盾。”实际上并不是矛盾,而是他书学思想的转化。

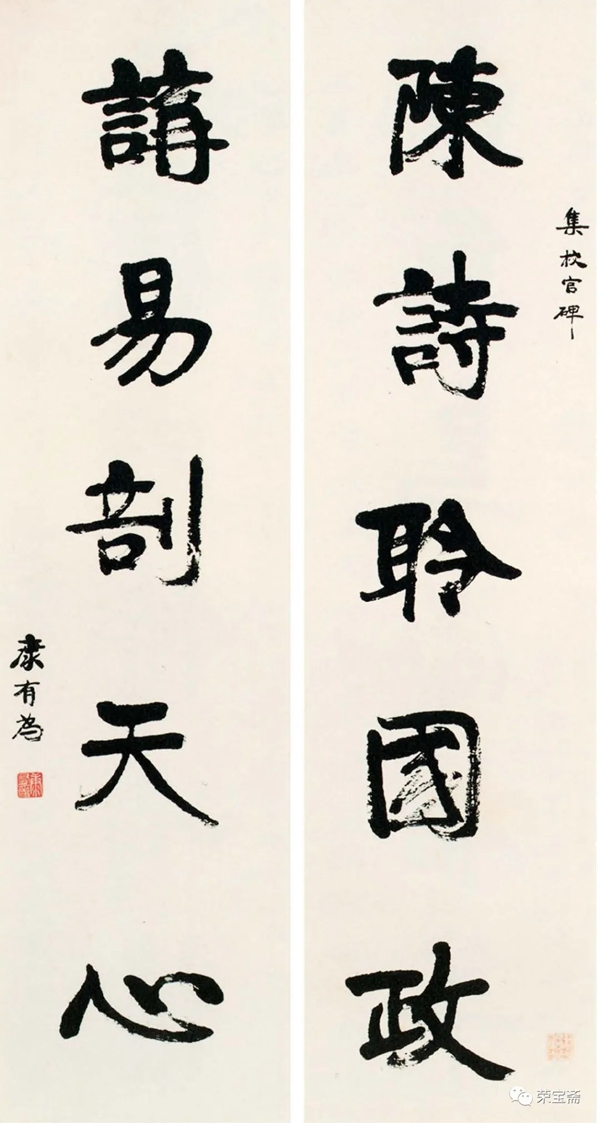

康有为 “陈诗讲易”五言联1915

前述任启圣提到的那封信札,即民国四年(一九一五)康有为《致朱师晦书》,时年五十八岁,从中可看出他由尊碑转而崇帖的思想改变,康有为说:“又呈问书法体兼碑帖,与《书镜》尊碑不同,何其善问也。《书镜》以□所不备为主,至《书镜》尊碑,乃有为而发。仆若再续《书镜》,又当赞帖矣。观其会通,而行其典礼,一切皆然。无偏无过,岂独书耶!”《书镜》即《广艺舟双楫》,也就是说,三十一岁的康有为撰《广艺舟双楫》时提倡尊碑,中晚年的康有为则意欲尊帖。从他思想转变的轨迹来看,早年学书于帖学,到青年转而碑学,再到中晚年反思帖学,对碑帖反复思考和实践的康有为最终主张碑帖融合,这种主张随着年龄的增长越来越强,民国四年(一九一五),在《致罗掞东论书法书》中,康有为认为:“抑凡有得于碑,无得于帖,或有得于帖,无得于碑,皆为偏至。宋人书,变化淋漓诚莫如米,然亦得于帖而止。若夫今人谓学某家或某家某碑,无论其所学非其佳碑佳帖,即得佳者,而体格尽于前人一碑一帖之中,所谓一城一邑一官一职,其未足尽天地之量与神明之容,不待言矣。此所以千年之间,才士夆出,而成就只此也。千年中书家,可以此该之。”

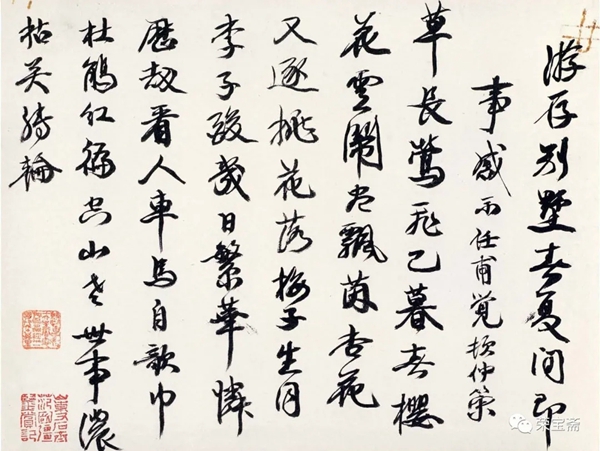

康有为 赠翰臣仁兄“天青室白”七言联1916

对于碑帖二者的不可偏废提出了自己的看法,这是在早年《广艺舟双楫》基础上的一次反省。康有为不仅对碑帖问题作出了客观的评价,还对碑帖融合问题提出明确的看法。是不是大字行书可熔碑帖于一炉,而手稿不能呢?回答显然是否定的,关于在手稿中碑帖融合的观点,在康有为题跋中也有所显露,他在一九一八年《题郑叔问手写诗稿》中云:“郑大鹤先生,词章、画笔、医学,绝艺冠时,人所共知,惟寡知其书法。今观所自钞诗稿,遒逸深古,妙美冲和,奄有北碑之长,取其高浑而去犷野。盖自《张猛龙碑阴》入,而兼取《李仲璇》《敬使君》《贾思伯》《龙藏寺》以及《瘗鹤》。凡圆笔者皆采撷其精神,故得碑意之厚,而无凝滞之迹。所以写北碑之称者,赵撝叔、陶心云,然误法《龙门》,故板拙,撝叔晚亦写《郑文公》,乃有可观。然若叔问所作,以汉碑、北碑之本体,而寓南帖超逸之气,则近人所少见,所谓:鸾凤翔翥众仙下,珊瑚碧树交枝柯。”可见他对于融汉碑、北碑、南帖为一体的诗稿大为赞赏,也可见康氏“以汉碑、北碑之本体,而寓南帖超逸之气”的碑帖融合观的核心所在。实际上这正是康有为手稿所追求的。从他的实践来看,如《致毅夫书札》《致伍宪子书札》等均是典型的“碑行”手稿。(《万木草堂藏画目》手稿,虽非手札,实与手札同类,万余字,也显示出典型的“碑行”意味。)而一九二七年康有为逝世前写的《谢恩折》是其具有代表性的手札作品,千余言通篇一气呵成,用笔涩行,横画颤动,金石气盎然,这也可见其理论与实践的相互印证。

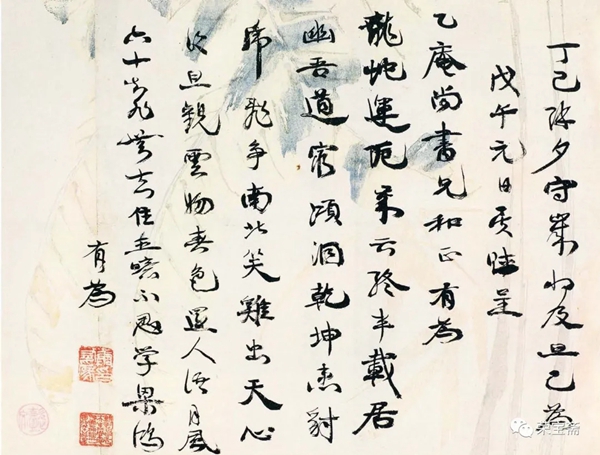

康有为 丁巳除夕赋呈乙庵尚书诗1917

研究康有为的书学思想,不能仅以《广艺舟双楫》这部著作说话,这是他三十一岁时的著作,只能代表他早期的书学思想,而中晚年他并没有书学专著问世,所以一论及康有为的书学,便只是引用这一部书。康氏中晚年没有书学专著,并不能说明他没有书学思想,需要我们从零散的材料中去挖掘,去收集,因此,我们可以将他的书信、题跋等文字中涉及的书学言论集中起来,可以发现康有为的书学思想是有一个从“碑学”到“碑帖融合”的发展过程。客观地说,“碑帖融合”的实践并非康有为首创,“碑帖融合”的理念亦非康有为首创。从书法史发展线脉来看,笔者认为清代石涛、金农、郑燮、伊秉绶、包世臣、何绍基、吴让之、赵之谦、杨守敬等都已经涉及,从“扬州八怪”的以碑破帖,到晚清碑派书家的碑帖融合,可看作是碑帖融合创作模式的发展轨迹。石涛、金农的行书,融入汉隶,郑燮的行书融入篆隶,包世臣的行草书融入北碑,赵之谦的篆隶融入北碑,杨守敬的行楷融入汉隶等等。当然,在康有为眼中,“邓完白写南碑、汉隶而无帖,包慎伯全南帖而无碑”,邓石如没有在帖学上下过功夫是事实,包世臣中年有一段时间专攻北碑,已融入行书之中。他还批评赵之谦“靡靡之音”,对他的书法并不认可,“碑帖融合”的书法创作固然已有,但康氏所谓的“集北碑、南帖之成”“兼汉分、秦篆、周籀而陶冶”的人确实没有,他这才提出自己要做“创此千年未有之新体”的第一人。在民国六年(一九一七)出刊的《不忍》杂志第九、十册合刊本上,可见当年康有为的两则广告,一则是出售《书镜》(即《广艺舟双楫》)的广告说:“康南海先生集南帖北碑之大成,更合篆隶钟鼎一炉而冶之。故书法恢弘瑰伟,有龙跳虎跃之观。”又有一则康有为鬻书广告说:“康南海先生书法集汉隶北碑南帖之大成。”康有为七女康同环的女婿李云光说这些“广告纵非先生自拟,也必定是经先生同意的”(而且杂志的编辑潘其璇是康有为六女的夫婿),可见康有为对自己的作品是这样定位的,并不是一时兴起的随感。而长康有为二十岁的杨守敬在《激素飞清阁评碑记自序》中认为:“染翰之家,又或专注集帖,不复上窥汉魏。余谓天下有博而不精者,未有不博而能精者也。宋元以来,书家林立,惟行草差可观,而真书云绝,无论篆隶。良由精于简札,略于碑版。故特着此篇,以矫其弊。”他又在《激素飞清阁评帖记序》中认为:“故集帖之于碑碣,合之两美,离之两伤。”时在同治六年(一八六七)和同治七年(一八六八),杨守敬三十岁左右,康有为十岁左右。此后,六十七岁的杨守敬在他的《集帖目录序》中再次认为:“余以为篆隶古朴,诚不能舍汉魏碑碣别寻蹊径;而行草精妙,又何能舍山阴、平原误入歧途?”由此可见,杨守敬碑帖并重(由于未及时刊刻,书稿又失而复得,传播影响受限),当然这里的碑是指汉魏碑刻(非指北碑)。与杨守敬的观点不同,晚年的康有为“集北碑、南帖之成”“兼汉分、秦篆、周籀而陶冶”,第一次明确提出了“北碑”与“南帖”融合的理念,这个融合,不仅是要求南北兼融,而且是要求各体兼融(即融为一体),具有十分重要的理论和实践意义。

原文标题| 论康有为的碑帖融合观