朱刚║“苏轼尺牍考辨”系列之三:苏轼与临济宗禅僧尺牍考辨

时间:2021-03-01 15:20:38 来源:复旦大学中国古代文学研究中心 作者:朱刚

朱刚║“苏轼尺牍考辨”系列之三:苏轼与临济宗禅僧尺牍考辨

苏轼与临济宗禅僧尺牍考辨

一、《与东林广惠禅师二首》

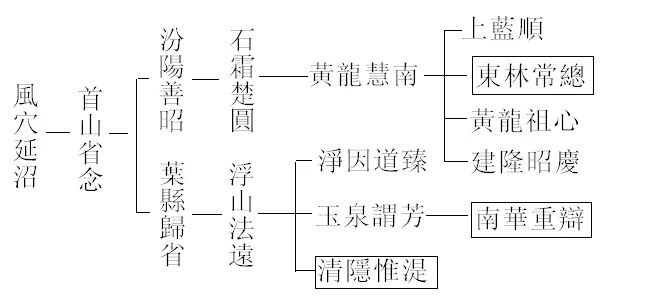

东林常总(1025—1091)禅师为临济宗黄龙派高僧,按南宋以来禅门定论,常总乃苏轼嗣法之师,但其实他们只见过一次面,就在元丰七年苏轼上庐山时。《五灯会元》以常总的师兄弟上蓝顺、黄龙祖心分别为苏辙、黄庭坚的嗣法之师,《续传灯录》又谓秦观嗣法建隆昭庆,那也是黄龙慧南的弟子。看起来,这不是常总与苏轼的关系问题,而是整个黄龙派禅僧与“苏门”士大夫的关系问题。

《重编东坡先生外集》并无苏轼写给常总的尺牍,但《纷欣阁丛书》本《东坡尺牍》有之,标题亦作《与东林广惠禅师》,当是茅维所据。不过,《东坡尺牍》录有三首,其第二、三首就是茅维所录,其第一首则被茅维录为《与佛印十二首》之第七首,这倒是根据《外集》而来的。大概茅维看到《外集》与佛印了元的尺牍中有这一首,文字与《与东林广惠禅师》之第一首相同,他判断此首是写给了元的,所以编入《与佛印十二首》,而从《与东林广惠禅师》的三首中删去这一首。他这个判断恰恰是错误的,《苏轼全集校注》已指出,笔者也于《苏轼与云门宗禅僧尺牍考辨》[1]一文中详论此为元丰八年(1085)苏轼致常总的尺牍,不再赘述。

从文本本身提供的信息来看,被茅维删去的一首是可以确切系年的,保留下来的两首却是谈药方、谈碑刻字体,并无系年依据。茅维在题下标“以下俱翰林”,恐怕还是据删去的一首推断的。《苏轼全集校注》则考为元祐三年(1088)之作[2],与“翰林”的说法相符,但其考证也大有问题。《校注》引用了黄裳《演山集》卷三十四《照觉禅师行状》,谓常总于元丰七年得赐号“广惠大师”,元祐三年得诏住持东林寺,元祐四年改赐号“照觉禅师”,如此确定“东林广惠禅师”的称呼当在元祐三年,而此时苏轼正任翰林学士。按,元丰七年苏轼上庐山时,已参见东林寺住持常总禅师,这在苏轼生平研究中,已为常识,何以《校注》反信黄裳之说,谓常总住持东林寺晚至元祐三年?黄裳的原文是明显有错误的,“元祐三年,神宗诏东林为禅寺……”[3]云云,年号与皇帝庙号不合,《校注》疑“神宗”为“哲宗”之误,实际上,从全文叙事顺序来看,应该是“元祐”为“元丰”之误,而“神宗”不误。常总于元丰三年住持东林寺,可以惠洪《禅林僧宝传》卷二十四《东林照觉总禅师传》为证。这样,因黄裳的字误(更有可能是传写之误)而引起的元祐三年之说,是并不成立的。《与东林广惠禅师二首》宜与茅维删去的那一首同系元丰八年末或元祐元年初。

二、《与清隐老师二首》

此二首不见于《东坡尺牍》,而见于《外集》卷六十九,编在“黄州”阶段。《外集》题作《与清隐老夫》,《东坡续集》卷五标题改“夫”为“师”,茅维当据此录入。题下虽无系年标注,但茅本前一题《与无择老师一首》则标明“以下俱黄州”,按茅维的编辑体例,这个标注对后续的《与清隐老师二首》也是有效的[4]。所以,茅维对写作时间的判断,也与《外集》相同。《苏轼全集校注》则谓“疑作于元祐时期”[5],但未提供根据,亦不知“清隐老师”为何许人,仅注“未详”。

孔凡礼先生却知道“清隐老师”为清隐惟湜禅师,所著《苏轼年谱》于熙宁四年叙:“在京师时,尝晤惟湜于净因。”并论证云:

《栾城集》卷十三《题都昌清隐禅院》末云:“谁道溪岩许深处,一番行草识元昆。”原注:“长老惟湜,曾识子瞻于净因,有简刻石。”都昌属江南东路南康军,今属江西。惟湜时居清隐,人以清隐称之。诗次元丰七年。轼简佚。《文集》卷六十一《与清隐老师》第二简:“净因之会,茫然如隔生矣。名言绝境,寤寐不忘。”[6]

他将苏辙元丰七年《题都昌清隐禅院》诗的自注与苏轼尺牍第二首的内容相沟通,既考出清隐禅院的长老惟湜之名,又推知苏轼与惟湜的相识是在熙宁间京师的净因禅院。按,《五灯会元》卷十二列清隐惟湜为临济宗高僧浮山法远(991—1067)之法嗣,而法远的另一法嗣净因道臻(1014—1093)正是净因禅院的住持,苏氏兄弟熙宁初在京时屡访禅院,与道臻交往甚多[7],惟湜想必曾至京师访问同门道臻,故得与苏轼相识。这样,尺牍第二首所谓“净因之会”就完全可以落实了。但此首后面又有“何时得脱缨绊,一闻笑语”之文,大概孔先生体会这是身任朝官时的口吻,故又将这首尺牍的写作时间系于“元祐在朝时”[8]。此推测与《苏轼全集校注》相同,但也无确切根据。

禅宗灯录对清隐惟湜的记载甚为简单,比较详细的是黄庭坚《南康军都昌县清隠禅院记》:

熙寜甲寅,令王师孟初得庐山僧建隆主之,遂为南山清隠禅院。乙卯、丙辰而隆卒,长老惟湜自庐山来,百事权舆,愿力成就,而僧太琦实为之股肱。于今八年,宫殿崇成……清隠出于福清林氏,饱诸方学,最后入浮山圆鉴法远之室。浮山,临济之七世孙,如雷如霆,观父可以知子矣。[9]

这里也提及清隐惟湜乃浮山法远的弟子。前面叙述清隐禅院的修建过程,“熙宁甲寅”是熙宁七年(1074),由僧建隆主持,经熙宁八年乙卯、九年丙辰,而建隆卒,于是惟湜“自庐山来”,继续主持修建,乃至成功。由此可知,惟湜离开京师净因禅院后,去了庐山,至熙宁九年(1076)开始担任都昌县清隠禅院的住持。“于今八年”,推算黄庭坚作此记当在元丰六年(1083)。该年黄庭坚从吉州太和县令解官,返家分宁,曾舟过彭蠡湖(鄱阳湖)[10],当可登临湖岸的清隐禅院。此时的苏轼,则尚贬居黄州,但尺牍第一首所云,却似乎与黄庭坚此记相关:

黄长生人来,辱书,承起居佳胜为慰。示及黄君佳篇及山中图刻,欲令有所记述,结缘净境,此宿所愿也。但多病久废笔砚……

我以为“黄君佳篇”很可能就指黄庭坚的记文。惟湜营建禅院既已成功,就希望征集名人的文字,刻石纪念。苏轼在黄州,水路遣使便利,又是旧识,当然也在征集之列。从尺牍中可以看到,他先把已经征集到的成果寄示苏轼,想唤起对方的创作欲。除黄庭坚记文外,还有一些“山中图刻”。次年苏辙舟过清隐禅院,惟湜也不放过,这才有了上面说的《题都昌清隐禅院》诗。从此诗自注“有简刻石”来看,虽然苏轼在尺牍中表示了推辞之意,但惟湜实在太想得到苏轼的有关文字,所以把他的来信刻到石上去了,正好让苏辙看到。

如此,《外集》将苏轼这两首尺牍编在“黄州”阶段,就是完全正确的。具体地说,当在元丰六年,略后于黄庭坚的记文。所谓“何时得脱缨绊”,这“缨绊”宜指贬居处境,而不是高官厚禄。

苏轼与惟湜的交往,从熙宁初在净因禅院相识开始,保持终生。绍圣元年(1094)苏轼南迁,建中靖国元年(1101)北返,都经过虔州,而惟湜已任虔州崇庆禅院住持,苏轼有多篇作品与惟湜相关,已详见《苏轼年谱》[11],此略。

三、《与南华辩老十三首》

这是苏轼写给临济宗禅僧的尺牍中留存最多的部分,“南华辩老”名重辩,有《苏轼文集》卷六十六《书南华长老重辩师逸事》为证。《建中靖国续灯录》卷十四以南华重辩为“荆门军玉泉谓芳禅师法嗣”,玉泉谓芳与净因道臻、清隐惟湜一样,嗣浮山法远。然则重辩乃惟湜之法侄。绍圣元年(1094)苏轼南迁惠州,路过韶州南华寺,始与重辩相识,到元符三年(1100)北归,再过南华寺时,重辩已卒。二人间的尺牍联系,都发生在苏轼贬居惠州阶段,茅维在题下标“以下俱惠州”,当然是不错的。

十三首中,第一至十首,及第十二首,俱见《纷欣阁丛书》本《东坡尺牍》卷八,标题、次序全同;而第一、十三、十、五、八首,则见于《重编东坡先生外集》卷七十五,题《答南华辨禅师》,亦置“惠州”阶段。茅维显然综合了以上两种资料,编定此十三首。《东坡尺牍》未收入的第十一首,其实并非写给重辩的尺牍,而是写给“学佛者张惠蒙”的一张字据,让他持此字据去南华寺参拜重辩禅师,不知茅维何从得此字据,因其内容与尺牍第十首相应(第十首有向重辩介绍张惠蒙前去参拜的内容),故编为第十一首。至于第十三首,《东坡尺牍》卷八编在开头,为《与辩才》的第一首。也就是说,《东坡尺牍》的编者认为此首的受书人是“辩才”(杭州僧元净)而非“辩老”。但茅维根据《外集》,将它判归“辩老”,故编在最后。

《苏轼年谱》和《苏轼全集校注》对这些尺牍都有比较具体的系年,我们先来看《外集》所收的五首:

第一首,《校注》系绍圣二年(1095)二月,根据是尺牍中“到惠已百日”之句。按,苏轼于绍圣元年十月二日抵惠州,有他自己的文字为证[12],是可以确信的,下推百日,当在次年正月中旬。但《外集》这一首的文本,作“到惠已二百日”,则也可推至四月下旬。第十三首,《年谱》系绍圣三年六月,无据,《校注》则系二年六月,根据是尺牍中“泉铭模刻甚精”及“热甚”等语。按,《苏轼文集》“泉铭”作“银铭”,不通,《校注》据《续集》改,并考此“泉铭”当指苏轼为南华寺所作《卓锡泉铭》,甚是。《外集》亦作“泉铭”,可证《校注》所考不误。第十首,《年谱》与《校注》皆系绍圣二年六月。按,上文已叙此首内容与第十一首相关联,即介绍张惠蒙前往参拜重辩,而第十一首末署明“绍圣二年六月十一日”,可无疑问。接下来的第五首却颇有疑问,《苏轼文集》的文本如下:

某顿首。浄人来,辱书,具审法体胜常,深慰驰仰。至此二年,再涉寒暑,粗免甚病。但行馆僧舍,皆非久居之地,已置圃筑室,为苟完之计,方斫木陶瓦,其成当在冬中也。九月中,儿子般挈南来,当一礼祖师,遂获瞻仰为幸也。伏暑中,万万为众自重。不宣。

《年谱》与《校注》皆据尺牍中“至此二年,再涉寒暑”与“九月中,儿子般挈南来”二语,将此首的写作时间系于绍圣三年六月。按,“儿子”指苏轼长子苏迈,因授仁化县令,将带家属来广南上任,确是绍圣三年事。但《外集》和《续集》此首的文本,却只到“其成当在中冬也”为止,并无“九月中”以下部分。这当然可以认为是《外集》、《续集》系统的文本有脱落,也可以认为是《东坡尺牍》、茅维、《文集》系统的文本误合两首为一,难以定论。笔者是倾向于后者的,因为“至此二年,再涉寒暑”也比较费解,从绍圣元年十月抵惠州算起,两历寒暑,自然要到三年的暑月,可是苏轼笔下对年数的表述,与宋人一般的习惯相同,都是统计首尾的,自绍圣元年至三年,他应该表述为“三年”而不是“二年”。他说“至此二年”,就应该是绍圣二年的说法。至于“再涉寒暑”,也许是把绍圣元年贬赴惠州的途中经历也算在里面了。还应当考虑的一点是,绍圣三年的夏天瘴疫流行,苏轼侍妾朝云亦感染,于七月五日病卒[13]。如果此首尺牍作于该年六月,则正当朝云病危之时,苏轼岂能自幸“粗免甚病”而一心去“置圃筑室”?《年谱》似乎也考虑及此,却说此首“作于伏暑,朝云未病也”,甚不合情理。所以,如果不考虑“九月中”以下《外集》所无的部分,这一首尺牍的系年就可以提前到绍圣二年。《外集》最后的第八首,《年谱》系绍圣二年六月,《校注》系同年七月。按,此首提及张惠蒙回到惠州后的事,显然在第十、十一首之后,系七月较妥。总体来看,《外集》所录的五首,叙事前后衔接,写作时间都在绍圣二年的数月之间,确实可以视为一个整体的。当然,如上所述,第五首的后半部分应该割出,另成一首。

《外集》未收的另外八首,第二、三、四、九、十一首是绍圣二年作,第六、七、十二首是绍圣三年作,俱见《校注》所考,笔者无异议。需要再次强调的一个结论是:《外集》所录虽少,却有比较规整的编年顺序;《东坡尺牍》所录虽多,其排列则杂乱无序。茅维综合这两类资料,来编定苏轼的尺牍作品,总体思路是不错的,但他的工作做得粗疏,对《外集》的重视很不够,判断常有失误。由于《苏轼文集》和《苏轼全集校注》都用茅维的本子做底本,便经常受到茅维的影响,继续其错误的判断。对于目前的苏轼研究来说,这一点是有必要从方法论层面加以反思的。换句话说,我们必须摆脱茅维的影响,直接面对茅维所根据的那些更原始的资料,重新加以审核。

苏轼写给临济宗禅僧的尺牍,现在能够考定的就是如此而已。当然,这并不说明他所交往的临济宗禅僧只此三位,但无论如何,其数量不会超过云门宗禅僧,这一点毫无疑问。

[1] 朱刚《苏轼与云门宗禅僧尺牍考辨》,中国人民大学《国学学刊》2012年第2期。

[2] 《苏轼全集校注》第18册第6791页。

[3] 黄裳《照觉禅师行状》,《演山集》卷三十四,文渊阁四库全书本。

[4] 这一点详见拙作《东坡尺牍的版本问题》,《中国典籍与文化论丛》第12辑,2010年。已收入本书。

[5] 《苏轼全集校注》第18册第6806页。

[6] 孔凡礼《苏轼年谱》上册第203页,中华书局,1998年。

[7] 苏轼曾作《净因院画记》、《净因净照臻老真赞》,参考《苏轼年谱》熙宁四年纪事;苏辙曾作《赠净因臻长老》,参考孔凡礼《苏辙年谱》熙宁二年纪事,学苑出版社2001年。

[8] 《苏轼年谱》下册第1113页。

[9] 黄庭坚《南康军都昌县清隠禅院记》,《豫章黄先生文集》卷十八,《四部丛刊》景宋乾道刊本。

[10] 参考郑永晓《黄庭坚年谱新编》第133页,社会科学文献出版社1997年。

[11] 《苏轼年谱》下册第1169页、1380页。

[12] 苏轼《迁居并引》,《苏轼全集校注》第7册第4746页。

[13] 详《苏轼年谱》下册第1230页。

【本文原载《新国学》2015年,收录于《苏轼苏辙研究》,复旦大学出版社2019年,感谢朱刚老师授权发布。】