“苦瓜和尚”石涛书画的笔法特点

时间:2021-06-02 12:50:12 来源:月雅书画 作者:

“苦瓜和尚”石涛书画的笔法特点

笔法或个人风格,是鉴定书画的主要依据。鉴定者必须多看实物,从研究、掌握石涛书画的笔法、构图、款、印等诸多因素入手,找出其中的规律来。

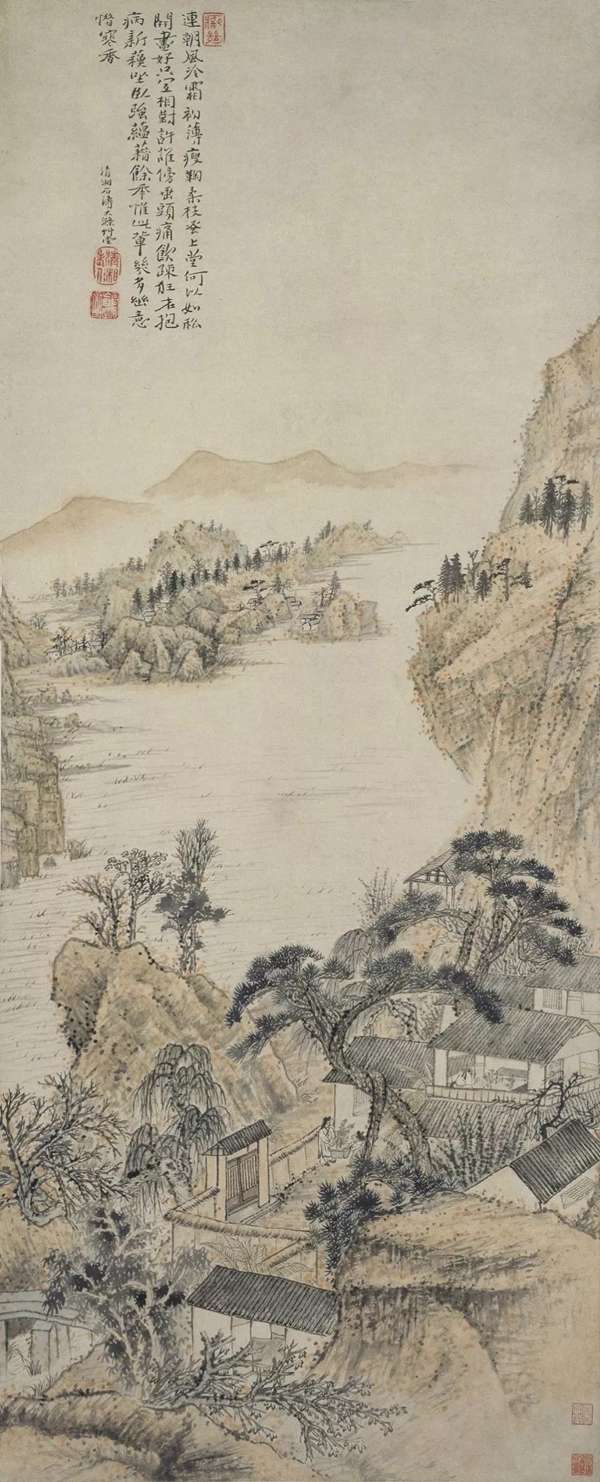

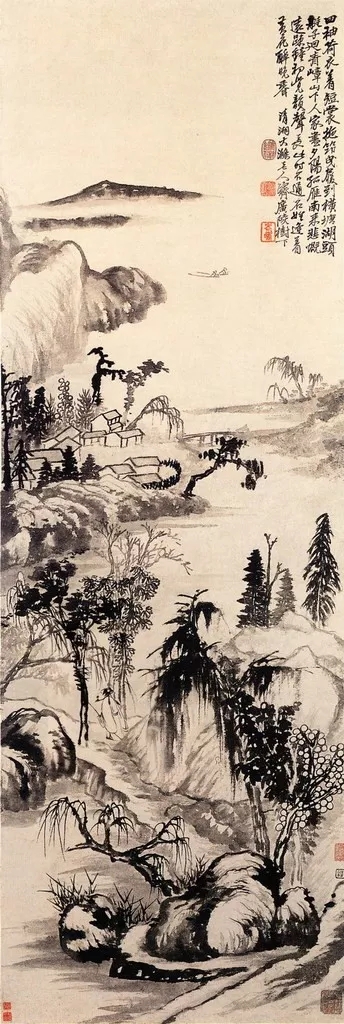

丛林: 石涛画树木,多画平头树,故宫所藏《石涛山水册》中有他自题曰:“惯写平头树,时时易草堂,临流独兀坐,知意在清湘。”从他众多传世之作看,的确有许多树木的画法,其结顶多作“平头”。石涛画的松树,得法于黄山,大致有两种画法:其一,是平坡之松,松干多挺直,松针较宽,短促出笔略带圆弧形,六七笔成一组,具自然生态之趣。其二,悬崖高山之松,松干多以斜出取势,盘曲瘦硬,松针细长刚劲,用墨干而浓,给人以苍劲畸形之感,多得益于黄山。画杂树,其树干行笔古拙,枯笔之后多用湿墨破晕,点叶墨色较重,粗阔点中往往有细勾的夹叶,“大都以写石之法写之”。

山石: 石涛画的山石,或用流畅而凝重的中锋线条,或用干毛而松柔的侧锋线条先勾出山体的轮廓和脉络,然后用不同的皴法,如解索、荷叶、披麻、折带和拖泥带水皴进行皴染,以表现山峦的凹凸和体积感。皴法虽多,但总的笔性是属于董源、黄公望一类的柔性笔调,基本不用像斧劈一类的刚劲皴法。画远山不用淡墨染,而用浓墨泼染,以增加前山的明亮感,这是其他画家所没有的。

流水: 石涛画的湖水、山泉等,具有静止、微动、汹涌澎湃的不同姿态,主要有三种表现技法:

1、远处或无风之水,多留空白,不画水波;

2、微波流动之水,多用细笔中锋,线条流畅轻柔;

3、波涛汹涌之水,用略侧中锋线条,细密、起伏有致地勾出,再用淡墨烘染,以表现水的远近和动势。

烟云: 石涛画的云雾,多吸收黄山三大奇观之一--“云海”的精髓,特别强调烟云的动感和气势,基本有三种笔法:

1、勾云法:用中锋线条,灵活勾出烟云,具有流动的气势和美感,如故宫博物院藏《采石图》;

2、渍云法:即利用山体、树木本身的水墨渍出云态,具有缥缈苍茫的艺术效果,多用于大段的烟云;

3、染云法:用淡墨湿笔烘染出云感,虽没有具体的笔触,却给人以迷蒙,烟云满纸之感,且多表现晨雾和烟雨之景。

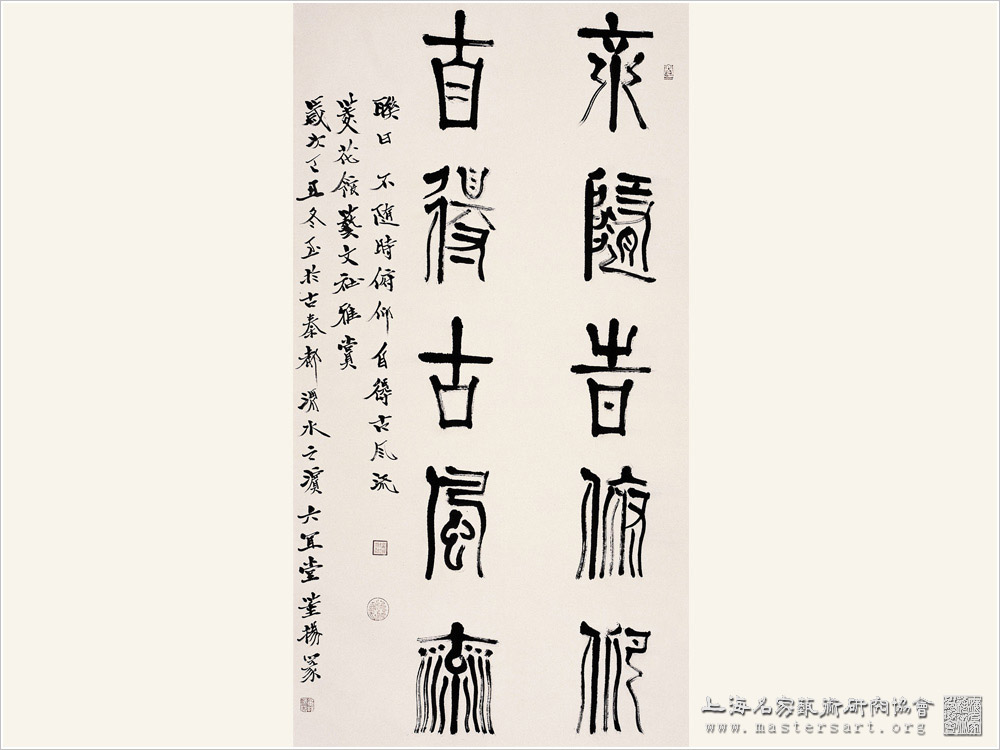

早期,从16-38岁(1657-1679年),为石涛读书、游历和求艺的奠基时期。此时他从武昌沿江东下,饱览江南名胜,不仅开阔了眼界,而且为创作积累了取之不尽、用之不竭的素材。这一时期的代表作品有故宫博物院藏《山水图》册,纸本,墨笔,共十开,描写安徽黄山一带风光,笔法清新秀逸,渴笔干墨处似程邃。其中一开仿米芾、高克恭,其他各开多法倪瓒和黄公望。一开最早纪年“丁末”(1667年),石涛时年26岁,为初创阶段之作。又如他绘《山水人物图》卷(故宫藏),根据画中自题,分别作于公元1664、1668、1677年,即从23-36岁时之作,历时13年之久(中间肯定有停作之时)。全卷共分五段,分别绘石户农、披蓑翁、湘中老人、铁脚道人和雪庵和尚等。画风工细秀逸,稚嫩之气流于画面,是一幅代表石涛个性特征的早期佳作。

晚期,从51-66岁去世(1692-1707年),是他的绘画创作高峰期。所画山水,笔法恣纵,淋漓痛快,粗犷处浓墨大点。纵横恣肆如急电惊雷;细微处慎密严谨,定无虚下。他敢于突破前人的陈法,如用赭代墨皴擦山石,用石绿作米点,用藤黄、胭脂作杂点描绘灼灼的桃花,都是前人从未用过的方法。这些特色为鉴定石涛的画提供了风格依据。代表作品故宫藏《清湘书画稿图》卷、《采石图》轴、《横塘曳履图》轴、《云山图》轴等。

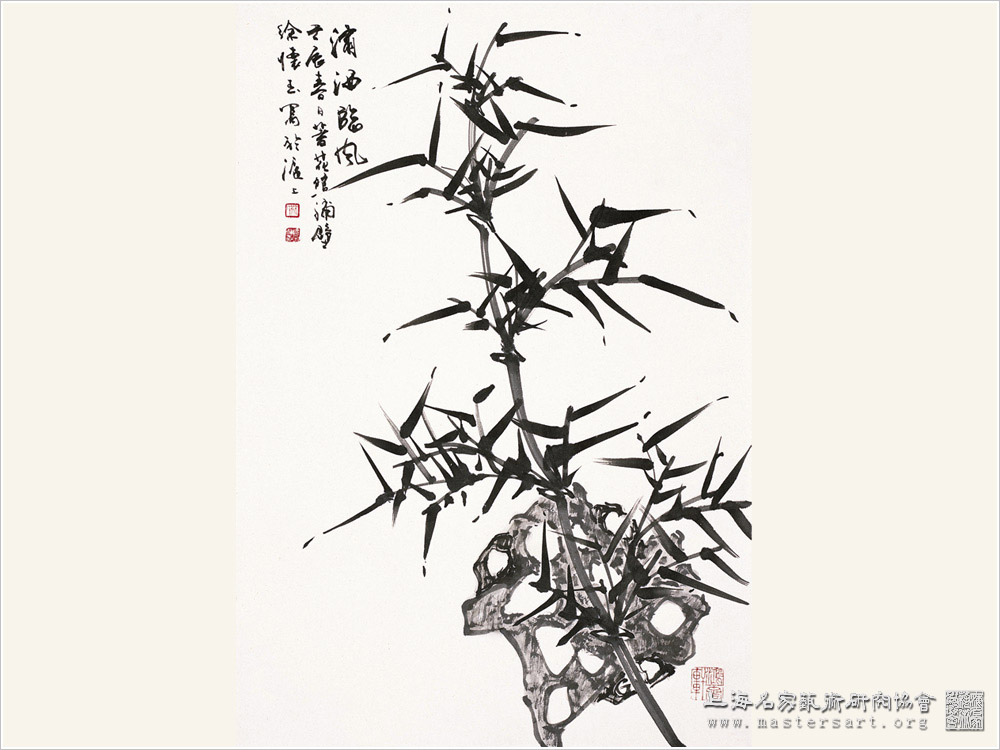

石涛的山水画,墨色很讲究。用色则朱砂、赭石、花青并施。和墨则湿、干、淡、浓兼有,用浓墨湿笔画梅、竹、荷花等,“野气”十足。

总之,石涛的画,笔法灵活多样,恣肆大胆,构图新奇,意境深邃,体现出很高的艺术造诣。与此相反,伪作的石涛山水画则运笔轻飘,笔墨粗俗,赋色污浊,间或出现“皮匠刀”丑态,甚至把作假者的用笔习惯带到画中来,从而为鉴定石涛的画提供了许多可靠依据。