王亚法:謝稚柳和《煙江叠嶂圖》冤案鈎沉

时间:2022-09-14 10:24:50 来源: 作者:王亚法

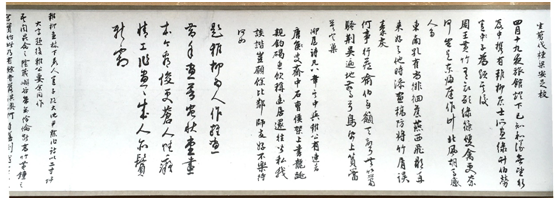

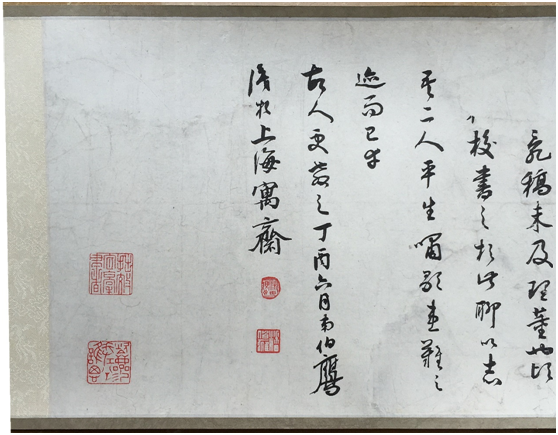

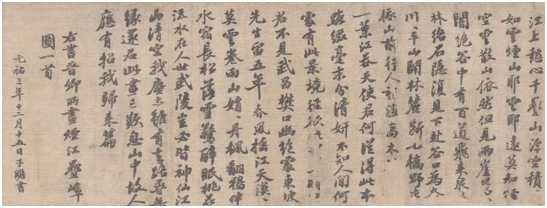

從友人處偶見潘伯鷹送給謝稚柳的手卷,卷尾題曰:“稚柳居士以敏才卓識隱於畫,人徒知其畫耳。自違難庸蜀與余定交,今二十年矣。客嵗,居士偶然興發,命余錄凡爲其所作詩爲一卷,以作異時笑樂之資,積時未就,而亂稿未及理董也。頃得檢校,書之於此,聊以志吾二人平生嘯歌違難之跡而已,幸故人更教之,丁酉六月弟伯鷹識於上海寓齋。”

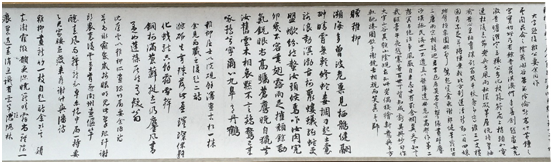

全卷抄有幾十首詩詞,均是潘伯鷹手跡,字體瀟灑俊逸,一氣呵成,詩意雋永意契,惺惺相惜,相知之情,躍然紙上。

關於此卷,鄭重先生在《謝稚柳系年錄》P97中曾有提及,不知何時散落民間,據傳,謝老新逝,曾有不少舊書和紙屑,出現在廢品回收站和學生處。上海舊書店友人鄭某,曾獲張大千五十年代初期,贈送謝稚柳一本不明文字的簽名本。他送外語學院的朋友辨認,無從識得。據我推敲,其時張大千在印度,此書從大吉岭寄出,應是“印度文——天城文(婆羅米系文字)”無疑,此書尚存人間,可喜。另據馬燮文兄告,曾有謝、陳弟子,用所獲謝老粉本,請其加蓋張大千印章。馬燮文乃張大千弟子顧翼之快婿。五六十年代,張善子夫人楊浣清,住上海女兒張嘉德處,生活拮据,顧翼時有接濟。一九六一年,楊浣清攜外孫段聰去巴西探望張大千,行前將善子和大千的印章及書畫饋贈,以作回報。印章傳至馬燮文處,曾拓“張善子張大千印譜”贈余。馬兄前些年謝世,遺言猶在,可信!喟嘆世間萬物,猶如枝葉,一旦老樹傾倒,枯枝殘葉,飄零無蹤。

要説謝稚柳和《煙江疊嶂圖》,以及他爲此圖蒙冤的一段公案,還得由這個手卷說起。

謝稚柳先生令愛謝小珮女士編輯的《謝稚柳紀念集》中,有鍾銀蘭《長歌醉墨煙江本轉眼浮雲事已陳——緬懷謝稚柳先生》一文,敘述頗詳。鍾老師自一九五二年進上海博物館工作,跟隨謝老三十餘年,她的迴憶當屬可信。

以下是她的原文:……五十年代的一天,靳伯聲帶著北宋王詵《煙圖》,(《煙江疊嶂圖》簡稱,下同)來見謝先生,一進門就高興地說:“謝公,我給你帶來了一件好東西。”先生嘿嘿一笑,“又有什麼好東西?”邊說邊打開畫卷,細細品賞,先生愣住了,這是一件北宋大家王詵的水墨《煙圖》,卷後有蘇軾、王詵的唱和詩長題,是難得的寶貝。先生很是高興。第二天把這事報告了文管會,建議召開文物收購鑒定會議,對這件畫進行鑒定。

那天出席會議的有五六位專家,當專家們把畫卷打開一看,頓時像洩了氣的皮球,感到失望,“這件東西假得沒有程度”,“這件東西不來事,假貨,沒看頭”,“這件東西是上海出名的假貨”。大家的議論不是沒有根據,據說早在三十年代,這件畫卷就在文物市場流轉,因一些鑒定家認定是假貨,所以誰也不願買它。在大家說假的情況下,先生再仔細鑒看,覺得此圖與傳世王詵的《漁村小雪圖》的筆墨風格實出同軌,具有內在的共同氣息,不會假的,他堅持自己的看法。由於專家的意見不一致,決定將畫退回,不與收購。靳伯聲把畫帶回北京,北京一些專家亦認為是假貨。但先生卻一直惦記著這個畫卷,擔心在眾人認假的情況下,流失或遭受損毀。

一九五七年秋天,靳伯聲又來到上海,先生要他把這件畫卷再拿來看看。靳伯聲又去蘇州,把畫卷帶到上海,對先生説:“藏家要兩千元”。先生看了後說:“我把它買下了”。靳伯聲感到困惑,藏家的開價是氣話,過去八百元也沒有人要,“謝公,這是公認的假貨啊!”靳伯聲似在提醒先生。“我看是真的,即使是假的,我也覺得不錯,作為參考也是值得的”。最后先生以壹仟八佰元(分三期付款)買下了《煙圖》。

六十年代初期,張珩(字蔥玉,著名書畫鑒定家,尤精於鑒定宋元書畫)任北京文物局文物處處長時,爲各博物館征集書畫來到上海,在先生家再次看了《煙圖》後說:“看來我們對此圖看走了眼。先生欽佩張珩的風度,他說:“誰能沒有看走眼的時候,我有時對某些畫常有吃不準,‘看走眼’的時候。短短的幾句話,道出了前輩鑒定家的風範。當時張珩還希望先生能夠割愛。先生説:“這會給我帶來麻煩,張珩表示能夠理解。想不到後來還是受到批判。一九六四年“四清”運動開始,先生因為收購《煙圖》而受到批判:“謝稚柳與公家搶購文物”,“明知是珍品,在收購會上不吭聲”,“以文管會鑒定爲假畫為名,退回物主,然後再以低價買進”等等,等等,莫須有的罪名都扣在先生頭上。他不服氣,“文物收購鑒定會的記錄薄上白紙黑字,有案可查”,先生如實回答。那時候有誰去查記錄呢?欲加罪名,何須證據,最后結論是“謝稚柳身為國家文物收購鑒定委員會負責人,利用職權與國家搶購文物”,遂下令:謝稚柳必須將家藏書畫全部上繳。接著“文化大革命“開始,謝稚柳又是重點批判對象,對他進行了三次抄家,掃地“出門“,關進牛棚,受盡折磨。一九七三年先生獲得”解放“,但在落實政策發還抄家書畫過程中,對《煙圖》不予發還,並作出付給謝稚柳壹仟八佰元,作為上海博物館收購的決定。這種人的捉弄,你並不感到有甚麼悲哀,人情炎涼,對先生來說,已經不是第一次了……

謝老自一九五七年得到《煙江疊嶂圖》後,四十餘年間,悉心研究,反複摩挲,用陳老蓮字體,工整地寫了一千二百餘言的考證,詳細詮釋了此圖的創作背景,筆墨風格,,以及王詵和蘇東坡書體的特徵及流傳經過。

據謝稚柳先生哲嗣謝定偉説,一九九七年一月十五日,謝老病重住院期間,他和陳佩秋先生合修一書,將《煙江疊嶂圖》捐獻給上海博物館,信中說:“這樣的珍品應由國家保藏……”上海博物館接受了先生伉儷的捐贈,並贈予獎狀和三百餘萬元人民幣,還決定在重新裝裱時,將謝老精心書寫的題跋,作為拖尾,裱入此圖。

慶幸謝稚柳先生和《煙江疊嶂圖》四十餘年悲歡離合的緣分,終於有了了結。

回頭再說手卷。

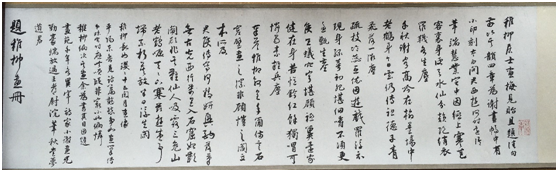

我在研讀手卷時,發現其中有一段潘伯鷹的跋語:“展子虔遊春圖,王晉卿煙江疊嶂圖及宋徽宗雪江歸櫂圖,今皆在張伯駒家,稚柳與余皆見之……”

讀到“稚柳與余皆見之”一語,我突然血脈噴張,眊目生光——原來“丁酉”年前(一九五七年),謝老和潘伯鷹在張伯駒家中已見過此寶物,難怪在被眾多專家否定的情況下,為了不使寶圖湮滅,敢冒“與公家搶購文物”的風險,出巨資購下。當年的壹仟八佰元人民幣並非小數,要節衣縮食方能聚得,所以作了三次支付。

從網上查閲:“《烟江叠嶂图》曾入宣和内府收藏,钤有“双龙”方玺,“宣”“稣”朱文联珠印等藏印。南宋由贾似道藏,钤有“悦生”朱文葫芦印,“秋壑珍玩”白文印。贾氏败后,籍没入官,钤有“台州市房务抵当库记”朱文半印。入清,经孙承泽、宋荦、清乾隆、嘉庆至宣统内府收藏,俱钤有藏印。此后为近人张伯驹所藏。现藏上海博物馆。”可見此圖流傳有序,“近人張伯駒所藏”一語,應確證無誤。那麽此圖怎麼會從張伯駒家中流散出來的呢?可惜當事人張伯駒、靳伯聲、潘伯鷹、謝稚柳等前輩皆成故人,筆者只能以現有資料推斷:

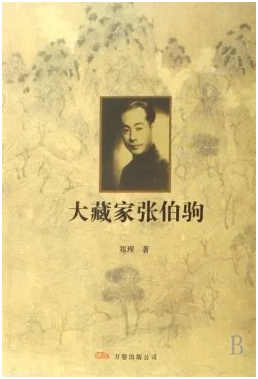

據鄭理先生《大藏家張伯駒》一書P005所記:“1998年,在張伯駒誕辰一百周年之際,故宮博物院、吉林省博物院,爲表彰先生的愛國主義精神,從捐贈和收藏後歸兩院所有的書畫藝術精品精選隋朝展子虔的《遊春圖》、晉朝陸機《平復帖》、唐朝李白《上陽台帖》、宋徽宗《雪江歸櫂圖》、元朝趙孟頫《草書千字文帖》、明朝唐伯虎《孟蜀宮妓圖》等二十七件被稱為稀世之寶的繪畫、書法作品,由紫禁城出版社編輯出版。”文中述及潘伯鷹手卷中提到的展子虔《遊春圖》和宋徽宗《雪江歸櫂圖》,但未提及《煙江疊嶂圖》。可見張伯駒被打成“右派”和“現行反革命”後,生活陷入困境,已將《煙江疊嶂圖》交靳伯聲出手,也未可知。

在上述和《煙江疊嶂圖》沾邊的四位故人中,靳伯聲其人不能不提。

靳伯聲三十年代在北京琉璃廠開設古玩鋪,一九五六年公私合營,併入寶古齋,充當業務員,由於他長年周旋在畫家和收藏家圈中,買賣書畫,充當掮客,交際面很廣,他和張大千的交情很深。張大千三十年代的石濤偽作,不少都由他出手。靳伯声的晚年比较凄凉,“三年自然災害”時,張大千知靳伯声生活困難,從海外寄他两幅画,聊以解困,但他怕惹上政治麻煩,不敢去领取。一九六七年文革,靳伯声被押回家乡“清算”,死於故里。

從上文推測,張伯駒托靳伯聲出售《煙江疊嶂圖》的可能性極大。從潘伯鷹的手卷中分析,謝老不會不知道此畫的來歷,所以靳伯聲開價壹仟八佰元人民幣,謝稚柳沒有過多還價,興許他知道老友張伯駒當時的處境,只是不便道破而已。

鍾銀蘭文中提到,四清運動時,批判謝稚柳:“明知是珍品,在收購會上不吭聲……”我相信那刻謝老真的沒有吭聲:也許他正走神,和潘伯鷹一起在張伯駒家中賞畫,聽潘素哼崑腔;也許他在痛惜,張伯駒愛畫如命,如今割愛此畫,肯定遇上大難;也許他正在擔心,此畫一旦誤入外行手中,後果不堪着想;也許他更在後悔,當初沒聽張大千的話,一起远离……

潘伯鷹手卷中的寥寥數言,證明了謝老當年曾在張伯駒家中見過此畫,是鐵證!

謝老曾用“魚飲溪堂”的齋號,其心跡如魚飲水,冷暖自知。他心中的苦澀,唯有自知。他和中國許多知識分子一樣,一九四九年後受夠折騰,嚐盡苦楚。

五十年代陳毅當上海市長,大搞三反五反運動,各行各業都揪出大老虎,唯獨文博系統闕然。他一聲怒吼:“難道文博系統是淨土嗎?”於是文博界地動山搖,抓人湊數,謝稚柳成了祭品。據陳巨來《安持精舍瑣憶》P179所記“:三反五反時,謝稚柳犯了錯誤,成十大老虎之一(見報者)竟致五花大綁,綁上人民大舞臺……”陳巨來是出名的大嘴巴,這話只說對了一半。據鍾銀蘭迴憶,那次會議她坐在臺下第一排,她說:“謝公挨鬥是真,但沒五花大綁。”

“四清”、“文革”,在以後的政治運動中,謝老成了文博界的靶子。

在那個歲月里,謝老小心翼翼做人,守口如瓶。他成名早,三十多歲就成了中央大學教授。他和國民政府中的許多要人是朋友,甚至是親戚,最典型的國民政府宣傳部長、《中央日報》社長程滄波。程滄波是錢名山的女婿,胞兄謝玉岑的連襟。謝老進監察院和《新聞報》工作,都是程滄波推薦的。在我跟他接觸四年多的時間裡,他只跟我談張大千的舊事,敦煌的雜憶,楊宛君的嗓音……甚至説張大千胸腹上茂密鬚毛,從不提與舊政權人物的過往。

糜耕耘先生告訴我,文革前陳巨來先生是謝稚柳家的常客,陳巨來口無遮攔,喜歡聊四九年前的老話,謝老屢次勸他,小心禍從口出,陳巨來舊疾難改,結果嚇得謝老寫了“與陳巨來斷交書”,與之割席,不敢來往,成為當時文壇的一大趣聞。我猜測陳巨來在《安持精舍瑣憶》中多處貶低謝老,與此事不無有關。

歷次政治運動把謝老整肅怕了,他小心翼翼,出語謹慎。據鄭重説:“因為我是黨員,謝公提到共產黨時,總以“貴黨”稱呼,恭敬有加,不敢直呼其名。“

時下靠謝老字畫升值賺錢的人,你們在數錢之際,可曾想過謝老的苦楚?

那些年間,每逢北京和上海的官僚走馬上任,市府機管局來命索字畫,限時、限內容、限上款。那怕他病軀沉重,血壓高升,手臂痠痛,豈敢说个不字?那位落野後遊走在官僚圈間的老山東曲日者,據聞藏有謝稚柳精品一百三十多幅。每有北京官員來滬,曲日者帶往“莊暮堂”命索字畫,謝老强颜應諾,誰知他心中的不願和苦澀?

運筆間想起了一件小事,謝老巨鹿路的住房,建造單位在廁所施工時偷工減料,少裝一根排氣管,於是上面沖洗,下面就糞便泛起,只能用沙袋堵塞。一次我去“莊暮堂”,見一個修理工對謝老口吐粗言,他罵施工單位扯爛污,但把氣出在謝老身上。謝老竟忍聲吞氣,不敢出聲,幸虧我趕到,把他轟了出去。在那個堂堂大儒謝稚柳,被一名工人階級的小人物训斥而不敢出聲的年月,你說他敢在《煙江疊嶂圖》這樣的大事上,把和潘伯鷹在張伯駒家裡賞圖的秘密道破嗎?我在推敲手卷中“稚柳與余皆見之”,中的“皆”字時,竊思或許那次賞畫者中,還混有政歷問題的反革命分子……可惜無人佐證,就只能算是我的胡思亂猜了。

潘伯鷹的手卷,彌補了上述一段公案:一生小心翼翼,恂恂為人的謝稚柳先生,為了使《煙江疊嶂圖》在誤判的情況下不致湮沒。他忍屈茹苦,竟敢冒著“利用職權與國家搶購文物”的風險,搶救國寶。當我們在上博觀賞此圖時,切莫忘記這段歷史,切莫忘記這位——雲山蒼蒼,江水泱泱,先生之風,山高水长的高士!