宇文所安:《文苑英华》为何物?

时间:2020-10-13 15:36:06 来源:古籍 作者:宇文所安

宇文所安:《文苑英华》为何物?

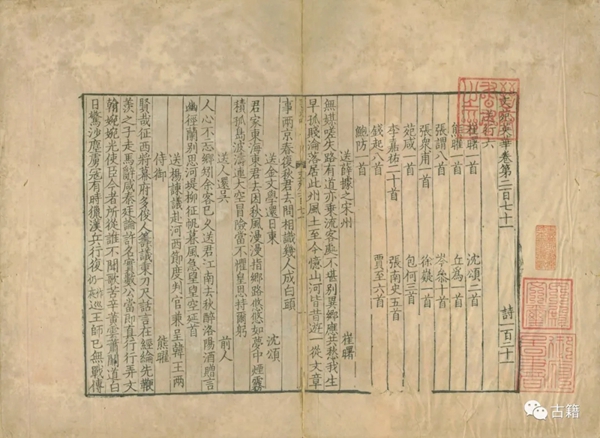

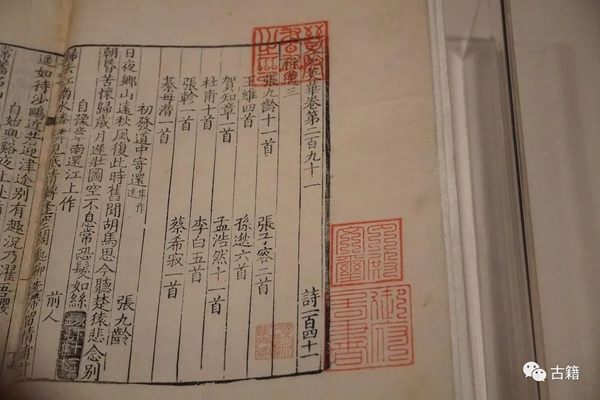

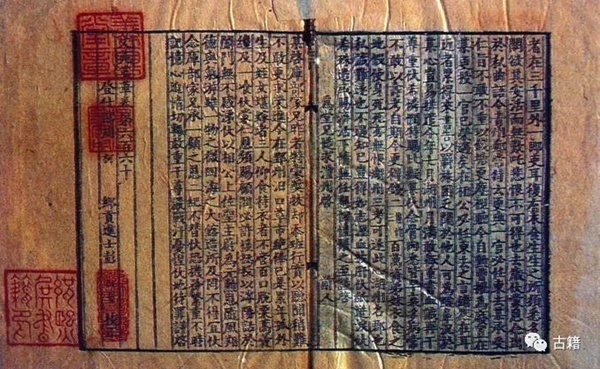

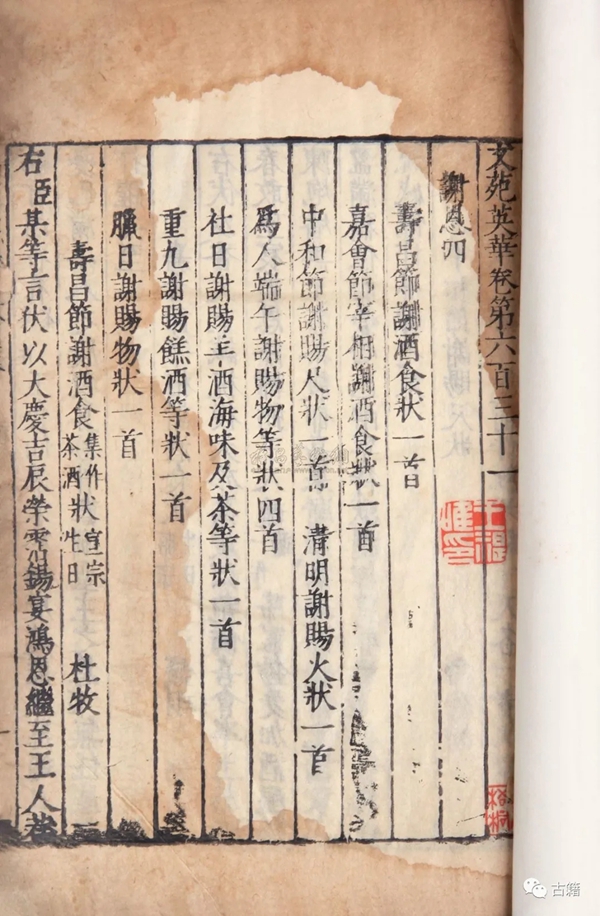

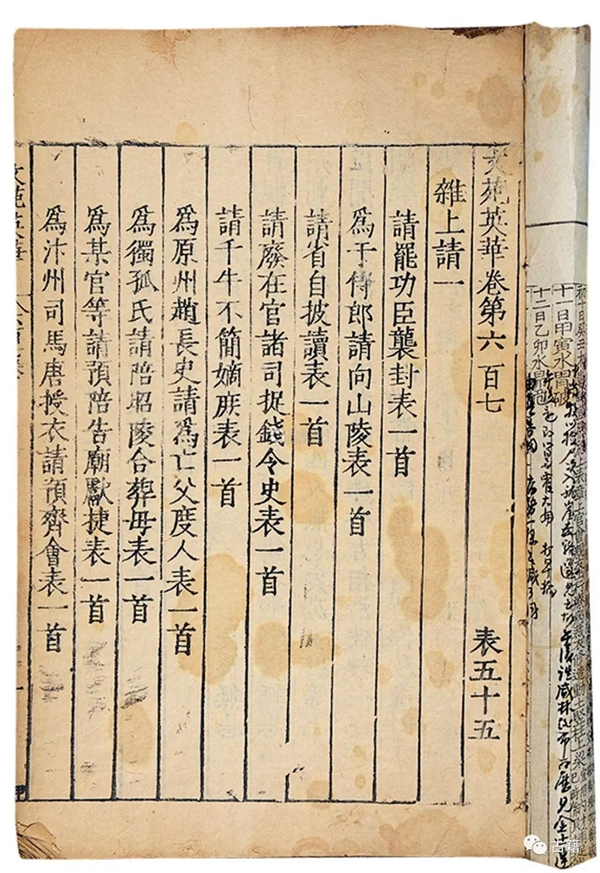

《文苑英华》不仅仅是保存唐代文学最重要的数据;它也提供了一个视角来观察一直保存到十世纪末的唐代文学遗产[1]。随着《太平广记》978年的编成及大型类书《太平御览》的即将完成,宋太宗于982年任命李昉与许多他从前的编书助手共同“阅前代文集,撮其精要”[2]。李昉及许多原来编委会的成员后来从事其它任务,并由他人继续他们的编书任务。987年1月,这部一千卷的巨著,进呈御览。皇上大为赞赏,但比起用史馆藏书来核校这部总集的编纂,他有更为紧迫的工作。然而,这部书明显有许多文献问题,于是在十一世纪的头十年里又被重新校订。这个重新编纂的版本显然毁于1015年的宫廷大火,那次火灾烧毁了左藏库、朝元门及崇文阁的书库。据说,真宗曾惋惜道(可能是心疼藏库):“两朝所积,一朝殆尽,诚可惜也。”[3]1015年之后,史馆的藏书便与从前大不相同了,而《文苑英华》的编纂就充分利用过史馆的藏书。

直到1201—1204年间,《文苑英华》才最终付梓,这时距离它编成后以手抄本形式流传已经过了两个世纪。已经致仕的周必大受诏对这个本子又进行了一次校订。彭叔夏也对这个本子进行了校证,并在1204年刊刻了一部有关此书文献错误的著作——《文苑英华辨证》,该书保存至今,对于手抄本的常见问题及《文苑英华》拥有较好文字版本的情况,都能提供有力的证据。我不知道南宋人从何处得到了《文苑英华》的手抄本副本;它可能并不是北宋史馆中的本子,抄写的品质也难以确定。宋代的刻本最终以手抄本副本的形式流布开来,这又导致了新的错误。很可能我们现在有的、1566-1567年刻于福建的、完整保留下来的明本(仍有130卷的宋本传世),就来自这些手抄本副本中的一种。有一部1516年的朝鲜刻本的残本,以及一组完整程度不同的明代手抄本。全面的校订仍有待完成[4]。

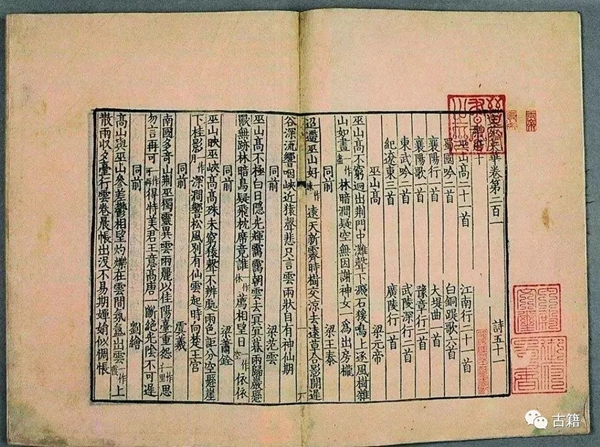

尽管周必大宣称编纂《文苑英华》的目的,是保存当时很难找到的众多唐代作家的作品,显而易见,皇帝下达的首要任务是“择其要”。周必大试图解释这部著作的特殊性,而不是反复申述最初的诏命。《文苑英华》被暗中设计为《文选》的继续[5]。然而,这部大书从一般的意义上说并不是“选集”;从任何一部唐代文学经典选本的角度来看,无论早期的还是后来的选本,其删减省略都是明显的,并且它所包含的一些内容也颇令人困惑不解。编纂班子由一群博学的翰林学士组成,他们可能采用各人承担各自部分的方法在他们之间分配了任务。但事实上,这部著作看上去就像一群抄手在史馆中按照某个类目抄写而形成的产物。当时可能规定的是,一个类目中不能抄录一位作家的过多作品[6]。另一个显然的规定是——也是从选集反观来源时非常重要的一点——需要省略不能进入类目的作品[7]。

过去的几个世纪,学者们以《文苑英华》为宝藏对已经亡佚的唐代集子进行了辑佚,他们或赞扬这个宝藏的丰富性,或为其文本状态感到哀痛(有许多例子可以证明,我们现有集子的版本就可能渊源于此书)。《文苑英华》以及由姚铉(968-1020)所编的规模较小的百卷的《唐文粹》(编于史馆火灾前的1012年,但在1020年由他的儿子呈献给皇帝),是我们关于唐代文学大部分知识的主要来源[8]。许多我们现在认为重要的作家都主要保留在《文苑英华》和《唐文粹》中,只有了一部分来自其它的数据来源。在许多例子中,存留下来作品的数量都相对较少(也就是说,少于三十首),这也暗示着,这些例子中的绝大部分编者甚至连一部小集都没有。然而,这些编者在一定范围所拥有的唐代选集,确实远远超过我们目前所拥有的,这些选集可能来自总集。

到目前为止,尽管《文苑英华》是较为重要的总目录,但《唐文粹》同样有价值,因为姚铉搜罗到了被《文苑英华》忽略的重要文本。许多其它的集子独立地流传下来,但这些集子或者出自非常受欢迎的作家,或者由于偶然的原因而幸存下来。我们已经习惯于使用现代的大型唐诗及唐文总集,以及最好的版本与注释,以至于我们常常忘记编纂它们所依赖的数据来源。结果常常是这样,一部追溯到南宋的版本,最终大部分都辑自《文苑英华》,而以《唐文粹》为补充[9]。

我在这里的兴趣有些不同;我想将《文苑英华》视作十世纪80年代史馆所保存文献的缩编,以及在许多方面皆优于《崇文总目》的缩编,而《崇文总目》是北宋以来唯一一部可信的书目[10]。大约半个世纪的时间,其间包括大量学者著作的刊刻,新的手抄本发现以及一场巨大的图书馆火灾,将《文苑英华》与《崇文总目》区别开来。比如说,李商隐诗集在《崇文总目》中出现,但在《文苑英华》编纂时,李集还并没有完全纂集到一起。通过观察特殊的作品保存在哪里,并思考文集形成的过程,我们还能更好地理解那些记载是怎样被歪曲的。清点古代目录中的卷数是目录学通常的做法,但这只是次要的功用。

我还没有将所有唐代的文集与《文苑英华》相比较,观察它们的来源以及著录的历史,但是在我对大多数这类文集的研究中,我已经发觉到某种模式的存在。我观察的第一个结果是,相对于唐诗,唐文得益于《文苑英华》更多——尽管唐诗也深深得益于《文苑英华》。这是意料之中的,除了韩愈和柳宗元的古文,诗集的传播比散文集的传播要广泛得多。散文集显而易见完全是从《文苑英华》中重辑而来的,这样的例子不胜枚举[11]。在诗歌和古文中,我们通常能发现两个极端:要么集子主要来自《文苑英华》(常常以《唐文粹》为补充),要么就只有几篇来自《文苑英华》。在第一类例子中,我们有时可以从《崇文总目》所著录的集子规模中看出,这次重编可能发生于史馆火灾之后[12]。在第二类例子中,一种合理的假设是,包含在《文苑英华》中的篇章来自选集,而且当时的史馆并没有那些后来发现的个人文集[13]。

在不太著名的作家诗集中,不同版本间的文本顺序常常保持一致,这种排序似乎常常能反映出文集形成的历史。我们发现很多例子,集子中的大部分诗篇来自《文苑英华》,一长列只在后世流传的集子中保存的诗歌或古文则紧随其后。在曾巩为《鲍溶集》所作的序言中,就显示出这种情况;集子的核心部分是利用《文苑英华》、《唐文粹》及其它存世的选集而重辑的;接着,小集被发现了,于是那些佚失就被抄录在最后。在另一个普遍的序列中我们发现,《文苑英华》所选的作品分散于整部文集,文集的末尾则是一系列完全从《文苑英华》中辑出的诗。这种情况表明,该文集是独立流传下来的,而且某位编纂者最终将集子的内容与《文苑英华》所选的篇章做了对比,并将那些集子中未收而存于《文苑英华》的篇章加到了集子的末尾。这两个例子都提供了小集占优势的证据。

在一些例子(像上面探讨过的《孟郊诗集》和《李商隐诗集》那些记载详备的例子)中,一部更大规模的文集版本被发现了,或者在《文苑英华》完成之后编纂完成了。从这些例子可以看出,十世纪80年代的史馆可能拥有小集,或者小集的编纂者也囊括了来自选本的一些作品,但却没有意识到其它地方存在着更加完整的版本。

让我们来考查一个特殊的例子。正如上面提到的,宋太宗在984年颁布了一道诏书,希望尽可能多地恢复721年唐代史馆目录所著录的作品。杜德桥猜测,这位皇帝明显对八世纪末以及九世纪的藏书深感满足——他没有意识到,他的史馆所拥有的文集版本很可能是小集,假如与其它版本相对比的话,其规模可以扩充四到六倍。一部集子可能重新恢复(或者偶然地在传世的史馆藏书中幸存下来),李峤(645-714)的集子就是这样,他是武则天时代的著名诗人和文学侍臣。《旧唐书·经籍志》沿用721年的目录,著录其文集有30卷。

在《全唐诗》中,李峤存诗209首[14]。在这209首诗歌中,有120首是他著名的咏物诗集《百咏》。《百咏》独立流传下来(日本存有一部带有张庭芳注释的完整抄本,敦煌遗书中有一部残缺的抄本[15]。《文苑英华》只收录43首《百咏》诗。也就是说,剩下的89首诗有六十三首保存在《文苑英华》中[16]。李峤现存的其它许多诗歌也来自这部知名的唐代总集。

![]()

在这个例子中,我们极有理由相信十世纪80年代的史馆藏有李峤诗的全集。做出这一假设的原因在于,《文苑英华》包含群臣遵皇命进行的创作,在这些诗中,李峤的诗总是始终如一地排在最先。这些诗在李峤文集中可能也是排在最先的。《李峤集》在《崇文总目》中不存,可能毁于1015年的火灾。《新唐书·艺文志》中再次著录了这部集子,并著录为难以置信的五十卷,同时还列出了十二卷的《百咏》(用了此书另一名称“杂咏”)(考虑到这样的一部抄本每卷可能只有十首诗,这部集子必定使用了极大的字体;即使加上张庭芳的注释,十二卷也太过夸张)。显然,我们所拥有的集子是从《文苑英华》及其它选集那里重新辑录而来的;不仅李峤现存的大部分诗歌应该归功于《文苑英华》,而且他的157篇古文作品大部分也是从《文苑英华》中辑出的。

让我们回到《文苑英华》收录的43首《百咏》诗,这些诗原本有120首。我们已经了解这些诗歌最初的数目,以及《文苑英华》选入诗歌所占的比例——大约三分之一。我们也知道《百咏》以两卷本单独行世,每卷包括60首八句的诗,不超过通常情况下一卷所能容纳的范围。假若我们将《文苑英华》中李峤另外的63首诗乘以3,我们将得到约190首诗,或者说大约又有三卷。假如我们接着将157首古文作品乘以3,我们将得到约470篇作品。由于每一卷能涵括的古文作品会更少些,所以很容易就能达到25卷。总而言之,假如我们认为李峤选入《文苑英华》的作品是其文集的三分之一,那么完整的集子可能就与《旧唐书·经籍志》著录的三十卷差不多。

我提出一个假想,《文苑英华》的编纂者只是照字面且有点机械地执行了皇上的诏命“阅前代文学,撮其精要”。他们并没有制作出一部真正意义上的总集,而只是对史馆中的集部文献做了一次调查和摘录。他们将每一种文集与选本分为三品(上、中、下),并且粗略地从每部集子中挑选出他们认为最好的三分之一(按照上文描述过的规则进行实际操作,比如避免选入某位特定作者某种文体的过多范文)。这个举措所引发的有趣结果,对于研究唐代的学者仍然具有重大的意义。《文苑英华》的编纂者不仅没有编纂出一部唐代文学精华的总集,他们甚至没有遵照他们对重要作家的理解按比例从个人的集子中进行挑选(如元好问1250年编成的《中州集》所树立的选本规范那样)。他们并不认为李峤的杰作比李白中等的作品还要好,他们认为他们从皇帝那里接受的任务就是将每部集子中最好的作品挑选出来。《文苑英华》有很大一部分来自不重要的作家,因为这些编者恰好拥有他们的集子,并按照他们对这项任务的理解方式完成了编选的工作。最后,他们编纂出一部一千卷的大书,大约占到史馆集部藏书的四分之一到三分之一。

人们普遍误解《文苑英华》偏爱骈文和律诗。产生这种误解,一方面是因为《文苑英华》收录了众多的律赋、骈文、宫廷诗歌以及省试诗,另一方面也由于《唐文粹》非常明确地将自身界定为一部专选古体诗赋的复古总集。假如我们注意到《文苑英华》收录了许多省试诗、律赋以及诏表之类的文体,那么我们只要考虑唐代地方图书馆的兴趣就可以了,这些图书馆致力于为参加科举考试及参与政治生活的士子做准备。毫无疑问,这些地方图书馆所收藏的文本,就是汴京、荆南、蜀、南唐藏书的基础。事实上,《文苑英华》似乎没有任何偏见(除了它包括及遗漏的类目)。唐代古文谱系中的许多古文作家,包括韩愈之前及其后的作家,都主要依赖于《文苑英华》而非《唐文粹》而幸存下来。正如皇上所命令的那样,《文苑英华》的编纂者展现了史馆的所有藏书,有可能根据个人的喜好在独立的文集中进行选择,但他们并没有明显支持或者反对“古体”的倾向。

我们希望这些编者能像《太平御览》与《太平广记》的编者所做的那样,在《文苑英华》中列出引用著作的目录。现行版本并没有目录,但考虑到现行版本中序言或跋文的佚失,类似的目录很可能在《文苑英华》流传的某个早期阶段还存在。假如这个猜想合理的话,那么《文苑英华》就代表了唐及五代时期的手抄本遗产,这些手抄本遗产并没有散布于全国,而是存在于汴京及地方政权图书馆的收藏中,并且由于对开元及更早时期佚失书籍的有目的寻找而得以扩增。

与我的假想相关联,我想到了一个《文苑英华》最遭诟病的“罪状”:在不同的类目两次选录了同一首诗。这种现象被作为编者粗心大意的标志——从某些层面上说,这种判断也许是正确的。13世纪初刻本的整理者已经注意到重复的情况,所以将重复的文本删除了。如果我们设想有一个流动的、与抄手一同工作的编纂班子,“罪状”的原因也就非常清楚了。这些编者担负着从集部中挑选最好作品的职责,同时也从选本中挑选作品——而到目前为止,选本中数量最大的还是诗选。在给定的类目下,文本的分类对于文本的题目极为敏感;任何一个唐诗学者都清楚,不管诗歌的文本有多么不稳定,题目是诗歌中经历变化最多的部分。李白的名作《将进酒》,在《文苑英华》中出现了两次(195.9a和336.2b)。第二次出现时,它却以“惜空尊酒”为题出现在“歌行”类中。此诗在敦煌抄本中出现时,也使用了这个题目[17]。在这个例子中,两首相同的诗定然是从两个不同的资料来源那里抄录来的;在一个来源中,“将进酒”的题目导致它被选入乐府类;在另一个来源中,“惜空尊酒”的题目则导致它被录入歌行类。假如同一个抄手使用了相同来源的文本,这种情况应该不会发生。这说明可能有两个抄手或者编者使用了不同来源的文本。也可能有两种版本的李白集子;但是最可能的猜测是,一首是从文集录入的,而另一首则是从选集录入的。

我必须着重强调的是:每一部文集的历史都是不同的。当一部集子几乎囊括了出自《文苑英华》和《唐文粹》的全部篇章,我们就得到了一个清晰的启示——集子的通行版本是从上述两种文献中辑录出来的;当我们拥有一部规模相当大的集子,且只有一些篇目在这两部宋代初年编纂的大型“总集”中出现时,我们也可以得到一个清晰的例证,说明宋代初年的史馆所不具备的藏书。“三分之一”的假想是理解文集形成历史的途径;纯粹以“三分之一”表现形式出现的集子虽然是少数,但它们代表了一个非常巨大的少数,以至于显得意义非凡。正如我们将在李白和杜甫的例子中所观察到的那样,这些例子起初看上去是“三分之一”假想的例外情况,最终却与我们对宋代早期集子所了解的情况如出一辙。新的抄本还有待发现,而史馆中的许多旧抄本却在火灾中付之一炬。

在一些反常的例子中,我们有信心认为史馆拥有一部广泛传播的集子,但其表现形式并不符合“三分之一”的假想。白居易所做的2800余首诗,只有287首选入《文苑英华》。可能编纂者并不想过多地表现他,或者编纂者可能拥有一部“小集”;他们收录了白居易750篇散文中的[18]425篇。然而,其它传播相对广泛的文集,选录的作品则常常粗略占到作者全集的三分之一。韩愈和柳宗元的散文集当时正在传播中。韩愈的古文现存336篇,《文苑英华》收录103篇;柳宗元的古文现存443篇,《文苑英华》收录184篇。

![]()

根据在李峤的例子中所发现的准则,我们可以推测,《文苑英华》的编纂者能够利用张说(667—730)相对完整的集子:在奉敕进行创作的侍臣中,张说的名字常常最先出现。《文苑英华》收录了张说现存358首诗中的128首,除了保存下来的张说集之外,《文苑英华》未选录的大部分诗歌都没有任何可知的来源。这不仅证实了“三分之一”的规律,也暗示着对于《文苑英华》的编者来说,张说的通行诗集大致与李峤集一样,是可供利用的。

张说散文的例子却相当不同。张说现存的散文有212篇,《文苑英华》收录了142篇,其它的许多传世作品则从《唐文粹》那里补充。这强有力地说明,原始集子中的散文作品佚失了,是通过《文苑英华》、《唐文粹》及《崇文总目》罗列的、为数众多的古文选本而加以重编的。假如我们将《文苑英华》中收录的古文篇目乘以3,并加上现存诗歌的数量,我们所得到的规模就大致与《旧唐书·经籍志》著录的三十卷相符。

张说和李峤的例子表明,诗歌与散文的编者同样拥有诗与文兼具的文集;但我们在为数众多的例子中发现了一种奇异的不均衡。如我们所期望的那样,柳宗元的古文为其现存作品的三分之一所代表,但《文苑英华》却只选了其一首诗(柳宗元现存的诗有161首)。编纂者似乎没有柳宗元的诗集。韩愈的419首诗只有45首被选入,这表明史馆拥有一部小集。这些例子以及其它一些例子显示,文集和诗集常常是独立流传的。

![]()

三分之一的规律在《文苑英华》中如此频繁地反复出现,以至于很难轻易驳斥它。在《全唐诗》中,王昌龄(?—约756)的诗有182首,《文苑英华》收录了66首;李颀的123首诗中,《文苑英华》收录了37首;孟浩然(689—740)的266首(或唐代统计的218首)诗中,《文苑英华》收录了91首。《文苑英华》还收录了沈亚之(815年进士)90篇古文中的32篇。不考虑作者的重要性,这种模式反复出现。

当这种规律被打破时,原因常常是显而易见的。王维在《文苑英华》中存诗157首,其诗现存382首,所占的比例较高,但是依然大致保持在三分之一规律的范围内。在王维的例子中,稍微高一些的入选比例很容易解释:在现存的唐人选唐诗中,王维的诗入选非常多;我们本希望他的诗能选入更为庞大的唐代选集,虽然这些选集现在已经佚失了,但在北宋时期却是可以利用的。那些选集也按照三分之一的规律被选入《文苑英华》,可能因此提高了王维入选诗歌的数量[19]。《全唐诗》列出了李白的1003首诗,《文苑英华》只选入了242首;然而我们知道,咸平年间(998—1003)乐史将两种版本的李白集组合在一起,得到776首诗;假如我们再加上《文苑英华》中的13篇散文,得到的数字很显然符合三分之一的规律。

杜甫的例子与李白的例子相当类似。大约1400首诗被归在杜甫名下,但《文苑英华》只收录了大约240首。杜甫集子的历史颇为复杂,他的“全集”在宋代持续增长。当苏舜钦(1008—1048)将两种版本组合在一起,大约得到800首诗,再加上从另一版本中找到的文本,他得到880余首诗。尽管他没有使用十世纪80年代的史馆所存的版本,这样的数字使我们很容易推测,《文苑英华》所收的240首诗可能正好是一部较好单行本的三分之一[20]。

孟郊只有50首诗被选入《文苑英华》,这个数字在规模上相当于十一世纪末宋敏求所用四种版本中两种的三分之一。《文苑英华》选入李商隐诗52首,这让我们想到,史馆应该拥有一部150到160首诗的小集。我们知道,杨亿在《文苑英华》成书的二十年之后,将李商隐诗集重编整理,最终得到超过400首诗;然而,杨亿是从一部超过100首诗的小集开始着手的,十一世纪之交他将这部集子补充到282首,增加了大约170首诗。这个数字与我们关于史馆中小集的猜想相当接近[21]。

阅读《崇文总目》一类的旧书目,唐代文学研究者难免会为现已大量亡佚的唐代文学作品深感惋惜;杜德桥所描述的亡佚修辞还在继续。假如我的假想是正确的,那些书的三分之一确实流传下来了,分散并隐匿于《文苑英华》的类目下面。十世纪80年代史馆集部的大部分现今依然存在,这也是汴京、荆南以及成都的唐五代手抄本的最后一笔珍藏。手抄本传统的性质以及《文苑英华》这类传播中的文集所具有的内在问题,不一定能够使《文苑英华》成为最好的文献来源,但是我们不应当忘记,对于许多诗文标题和文本来说,《文苑英华》都是最古老的文献来源[22]。

![]()

接下来的一个世纪属于像宋敏求这样的学者,他们仔细保存并试图从很多资料中整理出一部集子。尽管我们很感激他们的努力,但我们也应当始终谨记他们得到这些数据的方式,常常是零碎和分散的;了解了这些之后我们就能理解,我们与那些唐代曾经存在的作家文集之间,具有怎样脆弱的关联性。

我们对于唐代文学的理解是经过动乱与散佚的过滤之后才得以形成的,文献在这一过程中依靠运气得以幸存。保存下来的可能性与传播中的手抄本数量、作家作品在历史上某一特殊时刻的受欢迎程度成正比。宋太宗下诏恢复古目录中的著作,使唐代天宝以前的一些稀见的完整版本得以保存。这些典籍中有一些流传到十一世纪中期,有些则亡佚了。除了这次出于皇命的行动,宋代学者还发现了一些曾被抄写复制的典籍。

当我们说到“流行”一词时,主要针对九世纪晚期、十世纪的趣味。想要理解为何我们拥有现在的一切,很有必要理解那个特殊时代对立的价值观。毫无疑问,韩愈作为古文家的巨大声誉是其完整的诗集得以恢复的主因。假如我们看到韩愈保存在《文苑英华》中45首诗,我们就能假设史馆中存有一部大约135首诗的小集。实际上,《文苑英华》所选的全部作品所展现的,在我们目前看来却是韩愈诗集中奇谲诡异而不具代表性的部分;主要包括应制的律诗和讲求修辞创新的咏物之作。这种被扭曲的选录代表了《文苑英华》诗歌编纂者的选择,我们必须接受这种可能性;另一种可能性是,这代表着编纂小集的抄手选择诗歌的标准,他们是按照九世纪晚期、十世纪的文学兴趣来阅读韩愈诗的。这个例子以及其它更完整集子被发现的例子,向我们展现出早期版本如何被强烈地歪曲了。

![]()

接下来我们应当反问自己,假如对绝大多数文集来说,同样的情况并不适用,我们通过其它小集得到数据补充,但显然无法拥有曾经存在的完整版本。假如我们无法使同时代的唐人评论与作家现存的作品相符合,正如常常实际出现的情况那样,我们宁愿在传播的系谱中得到一些清晰的证据来说明出现这种情况的原因。我们必须单独理解每一个例子;但总的来说,我们所理解的“唐代”已经为大体上取决于时代趣味的片面抄录所过滤了(同时我们必须承认,九世纪晚期、十世纪的时代趣味是十分多样、十分复杂的),而并非是为学术保存的传统所过滤的。

佚失与恢复的历史对于唐代文学史是必不可少的,正如我们带着强烈关注所讨论的几部作品那样。即使我们不能恢复那些佚失的作品,假如我们清楚地知道历史记载是如何被歪曲的,那么我们就能在我们的解释中弄清这些记载可能是怎样以及在哪里被歪曲的。

注释:

[1]关于《文苑英华》历史更全面的研究,参见凌朝栋《文苑英华研究》(上海:上海古籍出版社,2005年)。

[2]与《太平广记》、《太平御览》不同,《文苑英华》没有提供参考书目的清单,至少在它的通行版本中是这样。

[3]《续资治通鉴》,页716。

[4]既然有如此多的文集是根据《文苑英华》重编的,那么将它作为一种用于衡量这些集子文本的文献资料,就是极具诱惑力的尝试。这些集子中,许多集子成书都早于现存《文苑英华》的版本,可能代表着手抄本传播过程中一个较好的阶段。在《文苑英华辨证》中,彭叔夏结合周必大的南宋版本给出了一长串例证,以表明《文苑英华》所收文集的版本优于当时流传的文本。许多勤奋的考据学者已经对那些几乎全部从《文苑英华》重辑出来的文集版本做了深入的研究,但根据我的了解,还没有人将明刻本与明抄本及编纂于12世纪的高似孙的《文苑英华纂要》(一部择录《文苑英华》精华的集子,完成于13世纪初《文苑英华》校订之前)相比对。然而,高似孙的著作是与存世的文集校对过的。比对了周必大刻本相应卷的部分条目之后,我发现每一处异文都出现在彭叔夏批注(即对作者个人文集的校勘)中。

[5]在原始的版本中必定会有一篇序言及征引书目,这一点可以确定。

[6]相对于那些不太普遍的主题,《文苑英华》从单独流传的文集中收录赠别诗或诗歌作品的比例要小得多,与这类诗歌在全集中占据的部分差不多。

[7]我们必须解释《文苑英华》大量收录陈子昂(659—700)诗歌,却没有收入其著名组诗《感遇》的原因,同时也完全排除了李白的《古风》。如果说编纂者想要回避那些批评统治者的诗歌,这种推论可能有道理。但《文苑英华》也收录了白居易的《新乐府》,我们却没有发现上面所称的回避。由于预先设定的类目和子目里没有打算收录这类古体风格的诗,陈诗与李诗的失收也就得到了较好的解释。凌朝栋也认为,陈子昂《感遇》诗未收录于《文苑英华》的原因在于类目,见页42—43。这种遗漏在几十年之后的《唐文粹》中得到了补充。

[8]《唐文粹》与史馆之间的关系也是令人苦恼的问题。序言只说他“遍阅群集”,但没有提及这些集子来自何处。《郡斋读书志》(《四库全书》本,卷4下35b)认为姚铉拥有一座藏有众多善本的大型图书馆;这可能的确是事实,但《郡斋读书志》提到了这一点与前五十卷的关系,姚铉后来又将其扩展到了现在的一百卷。姚铉可能确实拥有一座非常好的图书馆,但我们必须严肃质疑他是否藏有范围足够宽泛的典籍,使得《唐文粹》能从中得到某些特定的篇章。很多唐人文集几乎全部从《文苑英华》重辑而来的,并以《唐文粹》为补充,以至于我们很难相信,姚铉在火灾前还没有完成从史馆中扩充最初五十卷的编辑工作。众所周知,《唐文粹》选录了古文和古风;在某些方面,他将自己定位在反对《文苑英华》的位置上,但是选文却常常与之发生重迭。

[9]我们也许可以考虑一下八世纪著名古文作家萧颖士(716—768)的个案。他有26篇存世古文,其中23篇保留在《文苑英华》中,剩下的篇目都来自《唐文粹》。与萧颖士同时代的李华(715—774)在序言中评论说,有一部十卷的集子在流传,但是常常是题目保留下来而文本则全部或部分佚失了。《旧唐书·经籍志》及所有宋代目录都著录这部集子为十卷本;《崇文总目》和其它主要的南宋目录都让我们确信有一部十卷本存世。在《唐集叙录》中,万曼坦承他对何人制成了现行版本并不清楚。这部“选集”明显是由《文苑英华》的编者及姚铉制作而成,可能来自十卷本,并且现在的一卷本可能就是从那些数据中编辑而成的。

[10] 1015年的火灾之后,史馆的一个分支机构——崇文外院——在皇宫门外成立。其设立可能是为了完成抄写任务。尽管在史馆中制作第二甚至第三个副本是比较普遍的做法,但1015年火灾所造成的众所周知的损失暗示着,至少在这次火灾之前,史馆并不总是制作副本。参见《续资治通鉴》,页717。

[11]对于赋来说,这一点尤其正确。毫不夸张地说,如果没有《文苑英华》及《唐文粹》中的古体赋,我们读到的唐代赋作就会大大缩水。大多数唐赋都是律赋,我们能得到现存数量的律赋很可能是因为这些赋被当作应试的范本,来自赋选集及保存在地方图书馆的集子。

[12]假如一部集子中的篇章全部或者几乎全部被囊括进一部已知的选本(几乎在所有的选本中,《文苑英华》都是最主要的来源)中,那么这部集子应该就是从选本中重辑而成的。这意味着,选本是最原始的文献资料。在这类例子中,当我们在《文苑英华》的刻本中看到一条关于异文的注释时,即“集作”此或彼,这个“集”很可能并不是原始的集子而是宋代的版本。宋代版本有时是准确的,但我们常常更倾向于《文苑英华》所用的最初版本。

[13]《文苑英华》只收录了储光羲(约706—763)226首现存诗歌中的19首,那么这极有可能是编纂者的品味决定的。否则,一部版本上显然更完整的《储光羲集》在后世可以得以恢复。我们在晁公武五卷本的《郡斋读书志》和陈振孙的《直斋书录解题》中见到了这部集子,其唐代的原始版本为七十卷。

[14]我使用这个数字,而不是发现于日本典籍或敦煌抄本后被扩大了的数字,因为它能显示出根据宋代幸存的材料编纂一部文集的过程。

[15]关于日本抄本的影印本,参见胡志昂编《日藏古抄李峤咏物诗注》(上海:上海古籍出版社,1998)。

[16]统计是一项比它看起来要复杂得多的任务。我根据平岗武夫《唐代的诗篇》(京都:人文科学研究所,1964—1965)及《唐代的散文索引》(京都:人文科学研究所,1960)进行了初步的统计。我也根据《文苑英华》的索引复核了这个数字。在白居易散文的例子中,差异是巨大的(《唐代的散文索引》显然没有给出白居易的大多数散文作品)。在许多例子中,存在着微小的差异(比如说京都的索引统计了一组散文中的每一篇作品,而《文苑英华》的索引则将一组散文视为一篇作品)。然而,这些差异在统计中并不十分重要。为了保持《文苑英华》选录作品与全部作品之间比例的连续性,我采用了京都索引中的数字,只有白居易的散文例外。

[17]统计是一项比它看起来要复杂得多的任务。我根据平岗武夫《唐代的诗篇》(京都:人文科学研究所,1964—1965)及《唐代的散文索引》(京都:人文科学研究所,1960)进行了初步的统计。我也根据《文苑英华》的索引复核了这个数字。在白居易散文的例子中,差异是巨大的(《唐代的散文索引》显然没有给出白居易的大多数散文作品)。在许多例子中,存在着微小的差异(比如说京都的索引统计了一组散文中的每一篇作品,而《文苑英华》的索引则将一组散文视为一篇作品)。然而,这些差异在统计中并不十分重要。为了保持《文苑英华》选录作品与全部作品之间比例的连续性,我采用了京都索引中的数字,只有白居易的散文例外。

[18]周必大在他的跋文中宣称,《文苑英华》囊括了白居易的所有作品。白居易某种散文体式文章的大规模选入,可能由于它们曾被作为教学模板,单独的集子很可能保存在地方的图书馆。这似乎符合事实,因为他的集中存有大量应试的范文及判文。

[19]《文苑英华》只收录了王维65篇散文中的四篇,表明史馆可能只拥有诗集。

[20]杜甫集现行版本的百分之四十未能收入流传于十一世纪中期的两部大型版本的合集,我们还知道,当时人们对发现未知的杜诗极为重视。当我们深入研究我们所拥有的完整诗歌时,这些事实理应让我们感到某种不安。

[21]在杨亿最初的小集与我们假想的史馆中所存的小集二者之间,在诗歌部分应当具有明显的重复,人们可能会对此提出合理的反驳。然而,在十世纪中期的蜀国诗选《才调集》中,李商隐的四十首诗与《文苑英华》入选的作品之间却鲜有重复,这表明小集的流传体现出相当迥异的趣味。

[22]将《文苑英华》作为最原始数据加以利用的问题在于,《文苑英华》本身也是被编辑出来的;并且《文苑英华》的绝大部分仅有明本传世,这部明本可能源自一部从宋代刻本那里转抄而来的抄本。十二世纪的《文苑英华纂要》(成书于《文苑英华》重编之前)是校验《文苑英华》文本异文发生概率的重要数据。这部书只有一个偶有缺页的元代版本,同时摘录了一些篇章的片段。与《文苑英华》的现行版本相比较,尽管存有一定数量的异文,但还是显示出充分的一致性。

本文节选自宇文所安《唐代的手抄本遗产:以文学为例》一文,卞东波 、许晓颖 译,译文原载程章灿教授主编《古典文献研究》第十五辑,凤凰出版社,2012年。

宇文所安(Stephen Owen),1946年生于美国密苏里州圣路易斯市,美国著名汉学家。他从小就对诗歌感兴趣,在巴尔的摩市立图书馆,宇文所安第一次接触到中国诗歌,并迅速与其相恋,至今犹然。1972年,宇文所安获得耶鲁大学东亚系博士学位,随即执教耶鲁大学。他的作品翻译介绍到中国来的有:《初唐诗》、《盛唐诗》、《中国“中世纪”的终结 中唐文学文化论集》《晚唐诗827-860》《追忆中国古典文学中的往事再现》、《迷楼 诗与欲望的迷宫》,以及最近的《中国文论》和《他山的石头记》等。