《孤本元明杂剧》编印的前前后后

时间:2021-12-28 14:38:27 来源:善本古籍 作者:柳和城

《孤本元明杂剧》编印的前前后后

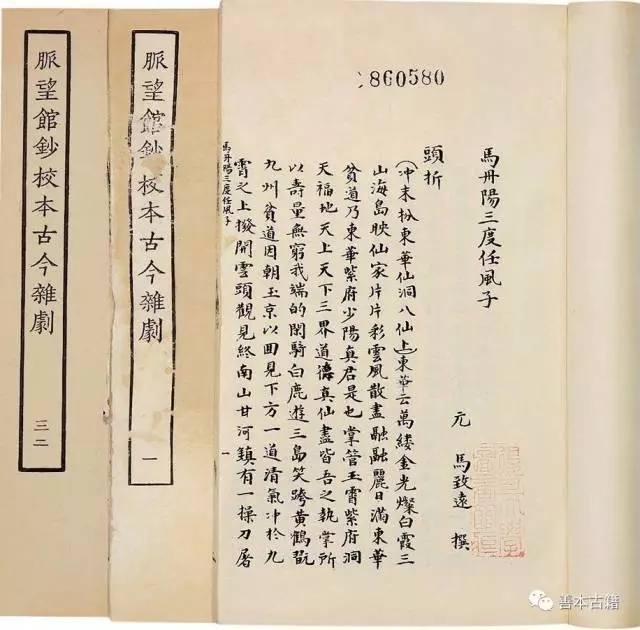

众所周知,它是以《脉望馆钞校本古今杂剧》整理校订的,郑振铎先生是发现者与保护者,功不可没。王季烈(君九)先生校订此书花了大量功夫,也举世公认。然而,“为他人作嫁衣裳”的出版家张元济先生为此书问世所贡献的力量,却鲜为人知。要不是王季烈在序中提及“覆校者为海盐张菊生君元济”,后人恐怕根本不知道此书与这位戊戌老人有关。张元济何止一个“覆校者”,实际上是主编和总其大成者。笔者从张菊老哲嗣树年生处读到一批有关书札和资料,始知此书编印的前前后后。现特介绍如下,以飨同好。

元明杂剧是继唐诗宋词以后我国文化的瑰宝。历代统治者均视为“词曲之末”,因此年代虽近于唐宋,传本却比唐诗宋词少得多。直到20世纪初,研究元曲者还只能从臧懋循的《元曲选》所收的百来种剧为依据。后来陆续发现的几种元明刻本,能补臧选的不过寥寥几种而已。明代盛行杂剧。《永乐大典》录有元杂剧21种;宁献王朱权、周宪王朱有燉还是两位著名的杂剧作家。然而,传世剧本屈指可数。对于文学研究者来说,元明杂剧未解之谜实在太多了。直到1938年5月,《脉望馆钞校本古今杂剧》在上海出现,元明杂剧这座宝库才得以发掘。这批杂剧计64册,242种,其中刻本69种,抄本173种。原为明代常熟藏书家赵琦美(清常)脉望馆藏本。明末归钱谦益(牧斋)绛云楼。绛云毁于火,书传至钱曾(遵王)也是园(故此书又名《也是园古今杂剧》),其时尚有100余册、340种。又经清初张远、季苍苇、何煌,传至吴门藏书家黄丕烈(荛圃),存66册、266种。最后归常熟丁祖荫(初我)所得,又阙佚2册、24种。三百余年,它辗转易主,均因藏家们秘而不宣,险些淹没于世。抗战军兴,虞山被扰,丁氏藏书散出,流入沪渎。这些举世无双的国宝一半归潘承厚(博山),一半归古玩商孙伯渊。后来潘氏的一半也归孙贾所得,于是他奇货可居,非万元不售。郑振铎闻知此消息,欣喜若狂,克服种种困难,以九千元价代替教育部购下。这是1938年6月中旬的事。郑振铎认为,脉望馆古剧的发现,是近五十年来仅次于敦煌石室与西陲汉简的重要发现[1]。

张元济于1938年6月初在潘承厚家见到此书,因书即将归孙贾,两小时后将来取书,只能匆匆一阅,惊叹“不能不谓为奇书”[2]。当日即致函潘承厚,说:“书一出国,此后恐不可复见。可否请宽留数日,将不见于《元曲选》中者,许敝馆照留作底本,以壹千元为酬。”[3]这是张元济最早拟印这批国宝的记载。终于因孙贾急于取走而未果。也是园元明杂剧在沪出现,引起了学术界的震动。远在北平的傅增湘又是打电报,又是发信函,请张元济打听并代购。张于6月9日复信中一面告诉他一半曾为潘氏所得,一面对书流入孙贾之手,不无惋惜。从此信中似乎可以看出,他当时在潘氏处遇到了孙贾,孙除云非万元不售外,“且云已有购主,即日付定”[4]。其实购主正是郑振铎。就在张元济复傅增湘信的时候,郑振铎也在给张元济写信,商请商务印书馆影印此书:

“也是园元曲发现后,几得而复失者再。但此绝世之国宝,万不能听任其流落国外,故几经努力,费尽苦心,始设法代某国家机关购得。……在文化上看来,实较克一城、得一地尤为重要也。”“闻潘博山先生言,先生对于此书亦至为关切,知保存国宝实人同此心。不知商务方面有影印此书之意否?因此种孤本书不流传,终是危险也。如一时不能承印,则最好用黑白纸晒印数份,分数地保存。”[5]

当日张元济“略复”,约郑来寓所详谈。抗战前商务影印古籍《四部丛刊》《百衲本二十四史》《续古逸丛书》,规模宏大,印刷精良,都由张元济亲自擘画。他素来喜欢古本戏曲,又酷爱昆曲,曾主持过《集成曲谱》和《奢摩他室曲丛》的出版,对这批国宝的发现,怎能不动心?他向来主张书贵流通,以流通来为古书“续命”。但是这时的商务印书馆早已今非昔比,于是张元济与郑振铎商定,一面致函香港办事处[6]联系影印事宜,一面由郑向教育部接洽。

半个多月过去,香港复信未到。郑振铎几次催问,并想先请人抄录。张元济也十分焦急,与上海同人互商,认为“此种罕见之书,际此时艰,自宜藉流通为保存”,决定不等香港回复,“仍照缴前允书主借版权费一千元,拟照出后即行出版。”[7]不料几天后郑振铎来告,教育部不准出版此书,影印事遂告吹。这是第一次波折。

经过郑振铎的努力(词曲家卢前此时在教育部工作,对促成此事也起了作用),四个月后,教育部同意由商务印书馆出版也是园元明杂剧。1938年11月3日,郑致函告诉张元济。第二天,张复郑信云:“今复得部函允许,至为欣幸。惟时局又变,敝馆营业范围及工作情形愈缩愈小,不知能否效劳,容即转达香港办事处斟酌,俟得复即行奉告。”[8]战时的交通和通信是可想而知的,直到年底才得到港处的答复,影印也是园元曲事“允为承办”,并嘱订立契约[9]。经过张、郑二人磋商,张元济亲自拟定了租赁版权契约,共五条:

一、商馆允出租金壹千元,印成之后另送全书十部与教育部。

二、教育部以全书移交商馆,由商馆出具收条,并保险费壹万元。保险费由商馆承担。

三、商馆将本书分期出版,其中若干种已有流行之本,印否由商馆自行决定。

四、商馆声明用商务印书馆名义,于收到一年内出齐。版式及售价由商馆自定,教育部以允以应收租金一千元作为购买本书之用,书价照特价计算。

五、教育部对于本书,允于十年内不收回自印,亦不另租他家印行。但收回自印或另租时,应将商馆印存之书照售价同时收回。[10]

契约草就后寄香港王云五核定。1939年1月23日,张元济收到王复信并契约两份,第二天即寄送郑振铎签署(代表教育部),并说:“全目可否即惠示一阅?其中有通行本,尊意可以撤出勿印者,并祈指示。”[11]

筹印《脉望馆钞校本古今杂剧》,从1938年6月至此时,历时八个月,总算告一段落。

契约既定,忽又生出一段波折。教育部与商务港处直接联系中,不知在什么问题上发生龃龉,通知郑振铎暂不移交全书。经过各方协商,才“复允”。1939年3月10日,张元济在转交教育部致郑振铎函时,向郑提出“所有移交全书手续,敝处当遣员趋前先行商定”。并告“契约定明影印一年完毕,现已空过两个月,理应除去计算,并祈函请教部,鉴允为幸。”[12]真是好事多磨啊!

郑振铎分两批移交全书。第一次,1939年4月初。张元济花数日时间几乎一口气读完前32册[13],同时布置照相工作。为了便于随时查对部分已有通行本的杂剧,还向郑振铎借阅《古名家杂剧选》《杂剧十段锦》[14],嘱馆员对校,“记出异同字句”,“先校二三种交下一商,以便斟酌印行与否。”[15]现存他的一张亲笔便笺,写道:

《古今杂剧》,江南国学图书馆印。《诗酒扬州梦》《两世姻缘》《红梨民》《竹坞听琴》《金锁记》。凡二十七种,仅上五种不见也是园本。[16]

由此可见张元济亲自参加对校,对后来考订也是园本中的孤本起了重要作用。

经过短时期的紧张工作,张元济作出了两项重要决策:

第一,改影印为排印。检阅全书后,他认为,原书有刻本,有抄本,抄本亦非出一手,行款各个不同,有的字迹即不清朗。若用影印,不仅毫不美观,而且为读者带来迷惘,这是其一。其二,原书经赵琦美、何煌、董其昌等多人校过,或详或略,赵校最详,随笔将校改之字,蒙盖在本字之上。若用影印,则原字及所改之字并为墨堆,无从辨别。而且有的校注为蝇头细楷,若求清晰,非用珂罗版不可。其三,原抄本多经伶工辗转传抄,讹字脱字不胜枚举。若用影印,简直误人子弟,更会招世人薄视。[17]照书影印,省工省时;校订排印,费工费时。然而,张元济怀着出版家对历史负责,对读者负责的高度责任感,毅然决然放弃前者,选择了后者。

王季烈像

第二,聘请王季烈担任校订。王素有曲学根底,曾编《集成曲谱》,著有《螾庐谈曲》等。当时虽居北平,又在病中,但知道校订的是也是园古本,欣然接受了张元济的邀请。仅一个月他就拟定了校例,寄回了《保成公径赴渑池会》《董秀英花月东墙记》校本两种[18]。张元济看了王的校本,极为称赞,让馆中校员“奉为圭臬”。同时他建议“凡校补之词句,不论多少,拟另加一符号,似较慎重,亦不没吾兄校阅之劳”。从此,平沪两地“函牍往还,推敲入细”[19],俩人为书的校订与出版,真是费尽了心机。

郑振铎似乎不反对排印,但对校订体例上与张元济、王季烈观点不尽相同。当郑读了王季烈《东墙记》等校本后,写信给张元济,提出了八点意见。他认为,“原本不分折,不必分折”;“原书不分大小字者,亦不宜代为分别”;“交字不宜改为教字”;“曲牌上原书不注宫调者,不宜注”;“原书有朱墨校者应留原字”等。[20]总的观点是:整理也是园元明杂剧“应竭力保全原书面目”,对王的校订不太放心。1939年6月27日,张元济写了一封一千余字的长信,逐条答复郑振铎的疑虑。他完全用平等商量的口吻,以实例解释。如原本“交”“教”不分,赵琦美就先有改正之处。一些别字(如“道”作“到”,“踏”作“搭”)、不符音韵的抄误(如“各西东”抄成“各东西”),他认为“此等讹误,不必曲从”。又如一些明显的错字,按原字读不通,或意义不明,“原字无可留之价值,不敢勉遵。”至于加注宫调,他以为“王君于曲学素有研究,所加宫调,当不致误”。最后他说:“尊意爱护古书,至所钦佩。弟前此为商务印书馆校印古籍千数百册,亦同此意。王君研究曲学有素,当必不肯贸焉从事也。”[21]事实证明,张元济从实际出发,对原本既不曲从,又不窜乱古书[22],有利于古籍的普及与流传。郑振铎“竭力保全原书面目”的意见,当然也有其理由,作为供专家研究用,就必须保持古本原来面目。新中国成立后,他将《脉望馆钞校本古今杂剧》影印编入《古本戏曲丛刊四集》,就是为此目的。

也是园元明杂剧后半部32册,郑振铎于8月初移交商务。有一封张元济致丁英桂的信告诉我们,是张借了商务经理李拔可的汽车亲自上郑振铎家取回的[23]。他又从涵芬楼烬余图书中找出《顾曲斋元人杂剧》,向书肆购来元刻《古今杂剧三种》《元明杂剧》石印本,交商务馆员胡文楷对校。一部好书的问世,没有这些出版家的“幕后活动”,是不可想象的。张元济的编辑实践,再次证明了这一点。

从1939年6月至10月,商务印书馆对也是园古今杂剧边摄边校。姜殿扬担任初校,张元济复校,随后寄王季烈校订。王寄回的稿子,张又仔细复看,有的还提出商榷意见。对全书的次序、分集,甚至用几号字体排印,他们都交换过意见。商谈较多的则是选定孤本问题。

前已谈过,原书刻本、抄本混编,其中已有通行本的不少。赵琦美等人的校订限于文字,并未考证版本,在当时也无所谓孤本和通行本可言。三百年过去了,究竟哪些是人间孤本呢?现存一批编印《孤本元明杂剧》的来往信札资料,其中有三份目录,仔细研究后能够看出张元济他们在选定孤本上,是颇花一番周折的。我们以郑振铎《脉望馆钞校本古今杂剧序》中记述的原书242种全目称甲目,这三份目录分别定为乙目、丙目和丁目:

乙目题为“王君九删去十一种”;

丙目题为“校印也是园曲丛总目”,共150种;

丁目题为“元明杂剧”,共144种,附有页数、字数等排印用资料,剧目与成书相符,但顺序有较大不同。

可惜这三份目录均未标明日期。乙目11种不见于丙目,由此可推定在丙目以前。还有一份至少161种的选目,比甲目少81种。这可能是张元济对校《元曲选》《顾曲斋元人杂剧》后较早的选目。查1939年7月28日张有致胡文楷、丁英桂一信,写道:

校《元曲选》札记一册亦收到。请即依此进行。惟异同在三四字以下者,可请勿抄曲文。全异较多者,如《马陵道》《连环计》《留鞋记》《忍字记》等,拟请将也是园本全文用别纸录出(千万勿将札记重抄),粘于本札记上。《元曲选》本则仅抄首二句子于也是园之后,以便寄于王君九先生对校。[24]

8月8日在另一封致丁英桂的信中,特附去查到《顾曲斋元人杂剧选》剧目,并嘱向郑振铎查示有关书目。[25]《顾曲斋元人杂剧选》,明玉阳仙史选刊。1929年涵芬楼购入残本16种,其中有关汉卿《绯衣梦》剧。此16种剧,与也是园本相同者有9种。此份剧目,至今也存于元明杂剧编印资料当中。汰去的基本属于前32册“元人所著的杂剧”与“明人杂剧”两类的本子(按郑振铎分法),与甲目郑注“今有通行本者”也基本一致。《马陵道》是钞本,《连环计》《月夜寻鞋记》是息机子刻本,经核对,显然不及《元曲选》好,故删去。保留的也有。如《关大王独赴单刀会》《好酒赵元遇上皇》,虽有印本而宾白不全,曲文也有歧异,“是二本迥然不同,各有胜出”[26]。王季烈进一步删去《豫让吞炭》等11种,查甲目,全为古名家刻本,虽较稀见,但并非孤本。从现存张元济1939年10月几封指示查对也是园本几种重出本的信分析,丙目当成于此年年底前后。

1940年3月14日,张元济请丁英桂查定《元明杂剧》全部字数及各种所排页数。丁目当为此事所定。从丙目到丁目,又删去6种:

1.《钱达尹智力勘绯衣梦》

2.《敬德不服老》

3.《赵匡义智娶符金锭》

4.《伍子胥鞭伏柳盗跖》

5.《司马相如题桥记》

6.《善知识苦海回头》

这与年初查到《杂剧十段锦》与生活书店《世界文库》刊载元明杂剧两事有关。张元济亲自查对了《杂剧十段锦》,告诉馆员,该书中有《题桥记》《苦海回头》《绯衣梦》《敬德不服老》四剧与也是园本相同,嘱请对校[27]。不久,闻讯《世界文学》刊登杂剧,他又写信让馆员代查该杂志,“所采元明杂剧(须查明已出几期),与本馆所影也是园元明杂剧相同者共有几种”[28]。此时,《孤本元明杂剧》已准备开印,王季烈也将大部分校本寄回。为了慎重起见,张元济一面让人查对,一面去信与王季烈商量建议撤去《敬德不服老》等剧,认为“如此,则此次所印者全为世间未见之本,似更整齐”[29]。至于《伍子胥鞭伏柳盗跖》一剧,为窜取《十八国临潼斗宝》前半本,割裂凑合而成,“故不复著录”。[30]对于个别剧本,张元济与王季烈经过反复商讨才确定下来。如张在好几封信中提到的《僧尼共犯》一剧,原抄本标题下有“传奇”二字,因与杂剧题材不同,原拟撤去。后经考定,“实际以仙吕、南吕、越调、双调北曲四套合成一本的是杂剧体裁”[31],故重新予以采录。

在选定孤本问题上,有个传讹需要澄清。郑振铎在《长乐郑氏汇印传奇第一集》自序中写道:“至予得赵清常钞校元明剧二百四十本,择印其中孤本百许,颇谓取之尽锱铢矣。”郑氏言下之意是嫌取得太少。这里所说的“择印”二字,有的研究者据此把《孤本元明杂剧》归于郑氏“编印”书目之列[32]。笔者以为,前面提到的商务与教育部契约,明明订明“择印”的权利在商务,张元济在编印中向郑征求过意见,郑振铎曾建议书名用“脉望馆”名字,这是事实。但大量材料证明,“择印”者应该是张元济与王季烈。如果为郑振铎所“择印”,王序中不可能不提到,而现在连郑的名字也未出现。

《孤本元明杂剧》的整理还有哪些特点呢?我以为有以下三点:

第一,文字校订,既认真又慎重。该书校注,用小字夹注形式。赵琦美已校者,并不盲从,而“择而从之”;原文的误,则参考他剧有关文字校改。如《阀阅舞射柳蕤丸记》,“蕤丸”二字,不得其解。而《请赏端阳》中屡云“捶丸射柳”,其事与《阀阅舞》第四折射柳打球相同。“射柳捶丸”为古代端阳节一种角艺风俗,乃知“蕤丸”实“捶丸”之误。1940年9月9日,张元济在信中请丁英桂将《射柳蕤丸记》与《请赏端阳》两种先行发排,“因其中有关系,须同时寄与王君九先生阅看”[33],即是此事。张元济当初校订《四部丛刊》《百衲本二十四史》,是不主张用校改的。他最痛恨明人妄改古书的行径。他在《北齐书跋》中指出:“明人刻书,每喜窜易,遇旧本不可解者,即臆改之,使其文从字顺。然以言行文则可,以言读书则不可。”[34]因此他在校勘古籍时,及时发现衍文讹字,也只在校记中说明,保持原书式样。现在怎么主张校改呢?因为这里许多抄本,大都出自伶工之手,程度高下不一,形声近似之字、袭用俗字层见叠出,如不改正,读者怎能卒读?如“交、教”互见,“道”作“到”,“则”作“子”,“者”作“咱”,“彀”作“勾”,音近而义不同,混用今人费解。又如戏中人名,舛错更多,邳浵误作邳仝,铫期误作姚期,徐懋公误作徐茂公,康君立误作康军利,本是历史人物,有史可考,当然应该据史更正。[35]然而张元济他们并不轻易改动,“其无从推测者,则未敢率改,仅加注疑误字样于下。”[36]以“疑误”入注,表示存疑。即使改正之字,也在注中说明。张元济对文字校改,十分认真,直到该书底板已打出若干种后,还在一封信中问:“王君翁复校各种有无尚需商榷之字?久无来件,是否已经完毕?”[37]

第二,作者考证,既博采众说又自有主意。原本注明作者的极少。张元济等从《录鬼簿》《太和正音谱》《曲录》和赵琦美校语一一考定37种杂剧作者,13种定为元人撰。古书记载当然是可靠的依据,但从剧本本身研究也十分重要。元人杂剧总的特点是曲文质朴,关、白、马、郑各人又有各自的风格。因此。有些本子虽记某人撰,其实很可能伪托。如《伊尹耕莘》,抄本记元郑德辉撰,王季烈认为“曲文尚为本色,然少俊语。郑撰是否伪托,不得而知。”[38]这是实事求是的研究态度。

对于作者的考证,直至全书校印之后,张元济还留意着学术界的最新研究成果。傅增湘的弟子孙楷第于1939年8月特从北平来沪阅读《脉望馆钞校本古今杂剧》,遇有“疑似难明”之处,都向张元济请教。他回北平后,写成《述也是园旧藏古今杂剧》一文。[39]1941年4月初,张元济读到这篇文章,即函告王季烈,将该文所考作者与《孤本元明杂剧》有异同者6种,列出表格[40]。现将此表简化若干内容抄录于后:

这里,三种已考出作者姓名,三种确定为提要元人所撰。不久,王季烈复函表示“元明杂剧采用孙君之说”[41],并在《序》后附记一段文字:“沧州孙子书君楷第,著有述也是园藏剧之图书专刊二十万言,考订甚详,足使此书增价。余于校印毕后,始得读之,因略采其说,如提要中。”但是,他仍取从剧本本身出发的研究态度,有他自己的看法。《衣锦还乡》《十样锦》二种他就没有采用孙说,并在《提要》中一一辨正。王季烈认为,《衣锦还乡》第四折多颂扬语,似乎以汉高祖平项羽定天下,比明太祖战胜群雄,统一全国,因此“改入元剧中未之敢从”。《十样锦》据称为元尚忠贤所作,虽有依据,但“曲文铺述平妥,乏古拙之风。且曲文中圣明君字样屡见,疑为明人颂圣之作。是否仲贤笔,不敢遽定。”

第三,书前提要,集梗概、考证和点评于一身。每则提要,少则一二百字,多则千余字,实为一篇独具慧眼的剧评。好处说好,劣处说劣;观点鲜明,依据确凿,时有俊语新论,读来很有启迪。如《渑池会》:“此本四折而有两楔子,与《罗李郎》《马陵道》相同。吴氏梅以为一本中不应有两楔子,非定论也。”如《洞天玄记》:“不屑寻宫数调,信笔挥洒,故拗折天下人嗓子,……皆其不守元人规律处。”又如《宝光殿》:“切末繁多,……搬演时必有绝妙布景。盖明代内廷万寿供奉之剧也。”由此可见作者曲学之精深与广博。这样的整理古剧,是一个创举。

此外,在编排全书次第、标点及统一全书体例方面,《孤本元明杂剧》都有其重大的成就。这些工作虽是集体的成果,但张元济作为复校和事实上的主编,其贡献尤为突出。

商务印书馆与教育部原订契约规定一年出书,实际上到1941年秋《孤本元明杂剧》才出版。如果加上接洽筹印的几个月,整整三年。原因很多。

首先,这时的张元济已不能像以前辑印《四部丛刊》续编、三编和《百衲本二十四史》时那样专心于一事。“孤岛”上商务这一摊子由他挑着大梁。他要管董事会的决策,要负责同内地、香港的联络,要过问印行其他书籍,甚至书栈管理、物资调配、股东纠纷,都要他出面处理。1940年五六月间,他不顾七十四岁的高龄,冒着危险,还独自一人赴香港与总经理王云五商洽馆务。在沪时他参与郑振铎、张咏霓等人组成的古书保存同志会,从敌伪和书贾手中抢救出大批藏书家散出的珍贵古籍,他负责版本鉴定工作。又发起创办合众图书馆,担任董事。而他自己的家庭生活,这时也在发生重大变化。由于物价飞涨,经济越来越拮据,不得已卖掉了极斯菲尔路40号的寓所,连珍藏多年心爱的古书也开始一部部地出让,变成桌上之餐。就是在这种困难的条件下,他以惊人的毅力主持着《孤本元明杂剧》的整理和出版工作。

其次,从香港回沪,张元济身体一直不好。1940年12月,因患前列腺炎,住院动了两次手术。如此高龄动大手术,医生冒了险,他自己也做了准备,特请来老朋友伍光建作证人立下遗嘱。住院三个月,对还未最后校印完毕的《孤本元明杂剧》出版来说,不免有较大影响。他当然也惦念着这部书,就在住院的当天,他致丁英桂信叮嘱应办各事:

敝体患膀胱发炎,今日进医院,不能再复看排样,但请随校随寄北平,万勿延误。所有粘签,务请我兄复核;姜君有可从之言,亦有不可从之言……[42]

翌年春,他刚出院,就马上着手排印事。虽然“体力瘦乏,复患脚肿及皮肤发痒”[43],然而为了使书早日出版,他全不顾这些。几天不见校样送到,他就写信催问,直至校样送到。不巧,王季烈这时也患前列腺炎住进了北平协和医院动手术。张元济一面发电报、发函慰问,告诉自己开刀经验,劝慰王早日动手术;一面还继续与他磋商全书提要、校例、序言等。王季烈在病中写出了序,校改了全书提要。两位可敬的老人,为了民族文化的保存和传播,付出了多么大的代价!

一波未平,又起一波。1941年5月,商务印刷厂工人罢工,各方面找董事长的人很多,有一段时期他不得不“避客”。张告诉王季烈:“暂时不免停顿,是书出版恐又须耽搁若干时日”[44]。直至7月,工厂复工,才又续印元明杂剧。张元济亲自修订该书广告,嘱登各报。秋后出书,出版350部顷刻告罄,有的书商抢购居奇,连王季烈后来想再要几部也无法满足[45]。

半个世纪过去了,《孤本元明杂剧》整理并出版的意义越来越被人们所理解。它是戏曲史上的创举,也是古籍整理的一个杰出范例。王绍曾先生在论及此书时曾指出:张元济、王季烈“他们的主要贡献,不仅在于荟萃长期沉埋的脉望馆钞校本的精华,使它公诸社会,广泛流传,更重要的还在于使原来讹文脱字较多,体例较为混乱,抄校字体不一的一个抄校本,经过整理,变为校勘精细、体例统一、句读清晰、便于阅读的一个本子,为古典戏曲研究者、文学史工作者做了一件十分有益的工作。”[46]我以为极是。《孤本元明杂剧》出版后,一直受到学术界的重视,只是印数太少,流传不广。新中国成立后,为满足人们研读的需要,中国戏曲出版社于1957年根据商务纸型又重印了一版,将原书线装32册改为精装四册。迄今又过了几十年了,除了图书馆有藏本,私人所藏恐怕也不多了,更觉此书的珍贵。

最后,还有一个问题需要澄清。据《中国戏曲曲艺词典》“孤本元明杂剧”条,称其书“校刻不精”[47]。我以为,此说不妥。若指印本,明明是排印的,何以说“刻”?若指原书,大部分为抄本,刻本很少。友人抄示潘景郑先生《丁芝孙古今杂剧校语跋》一文(录自《著砚楼书跋》),内提到脉望馆古今杂剧的发现,说“此书旋由商务印书馆流传,并倩王君九表丈为之校定,惜经王丈恣意窜改,致失真面,犹不免白圭之玷耳。”上述“校刻不精”之说,恐怕盖出于此。潘先生这一评价,似有失公允。前已所述,张元济、王季烈他们对校改文字既认真又谨慎,对有怀疑的字句,均保持原样,用夹注标明,或在提要内写明。如《乐毅图齐》:“惜传抄多误,无从校勘,兹因矜慎起见,悉仍其旧。”又如《龙门隐秀》:“惟抄写草率,脱误甚多,无从校正,只可仍其原文,以示阙异。”类似这样的一些问题,交代如此清楚,怎么能说“恣意窜改”呢?我以为,既然是孤本,谁能有他本校勘呢?再说,如按传抄有误的本子一字不改印行,让读者如坠五里雾中,有何意义呢?从明代臧懋循编印《元曲选》开始,各种元明杂剧汇编本,从整理、校订角度上看,没有一部能与《孤本元明杂剧》相比拟的。当然,并不是说此书完美无缺,但其开创古典戏剧整理先河之功,不能轻易否定。所谓“校刻不精”,决非定论,出现在工具书内更是极不妥当的。(柳和城)

(原载《出版史料》1992年第1期)

注释

[1]郑振铎《脉望馆钞校本古今杂剧跋》,《西谛书话》。

[2]1938年6月9日《张元济复傅增湘书》,《张元济傅增湘论书尺牍》。郑振铎在《跋》中称一半为“唐某”所得,当误。

[3]1938年6月4日《张元济致潘承厚书》,原件。

[4]1938年6月9日《张元济致傅增湘书》。

[5]1938年6月9日《郑振铎致张元济书》,原件。

[6]1937年底商务总管理处迁长沙,于上海、香港设办事处。由于总经理王云五常驻香港,港处成为实际上的商务指挥中心。1942年,总管理处迁往重庆。

[7]1938年7月2日《张元济致郑振铎书》,原信底稿。

[8]1938年11月4日《张元济复郑振铎书》,原件。

[9]见1938年12月27日《张元济致郑振铎书》,原件。

[10]原件副本,上海图书馆藏。

[11]1939年1月24日《张元济致郑振铎书》,原件。

[12]1939年3月10日《张元济致郑振铎书》,原件。

[13]1939年4月20日《张元济致丁英桂书》,《张元济书札》。

[14]同上。

[15]1939年4月24日《张元济致丁英桂书》,原信抄件。

[16]署1939年8月10日,原件。

[17]参见1940年3月14日《张元济复袁同礼书》,原件。

[18]见1939年6月15日《张元济复王季烈书》,原件。

[19]王季烈《孤本元明杂剧序》。

[20]原信佚,见1939年6月27日《张元济复郑振铎书》。

[21]原信底稿影印件。

[22]这一问题详见本文第四部分。

[23]1939年8月5日《张元济致丁英桂书》,原信抄件。

[24]原信抄件。

[25]原信抄件。

[26]《孤本元明杂剧·提要》。

[27]1940年2月27日《张元济致任绳祖书》,原信抄件。

[28]1940年3月6日《张元济致胡文楷书》,原信抄件。

[29]1940年2月12日《张元济致王季烈书》,原件。

[30]《孤本元明杂剧·提要》。

[31]同上。

[32]陈福康《郑振铎年谱》,第632页,书目文献出版社1988年版。

[33]原件。

[34]《涉园序跋集录》。

[35]《孤本元明杂剧·校例》。

[36]同上。

[37]1941年3月13日《张元济致丁英桂书》,《张元济书札》。

[38]《孤本元明杂剧·提要》。

[39]孙楷第《述也是园旧藏古今杂剧》一文首刊于《北平图书馆季刊》(1940年12月),1953年由上海杂志公司出版单行本,更名《也是园古今杂剧考》。

[40]1941年4月8日《张元济致王季烈书》,原件。

[41]引自1941年4月16日《张元济复王季烈书》,原件。

[42]1940年12月5日《张元济致丁英桂书》,《张元济书札》。

[43]1941年2月26日《张元济致王季烈书》,原件。

[44]1941年5月10日《张元济致王季烈书》,原件。

[45]1941年12月10日《张元济复王季烈书》,原件。

[46]王绍曾《近代出版家张元济》,第130页,商务印书馆1984年版。

[47]上海辞书出版社1981年版第629页。