古籍鉴赏秘要

时间:2022-10-16 11:10:31 来源: 善本古籍 作者:杜泽逊 孟繁之

古籍鉴赏秘要

古籍真伪鉴别

古籍文献由于其特殊的传统雕版印刷方式和纸张载体形式,造假是相对比较难也比较少的,鉴别起来相对也容易些,即使买到“翻刻、后印本”,其价值仍然比买到一张仿品假画或假古瓷要高得多,因为比起初刻、初印本,它们只是早晚的差别,还不是真假的差别。所以业界有“古籍不怕买假”之说,有模仿得好的,有一定价值。

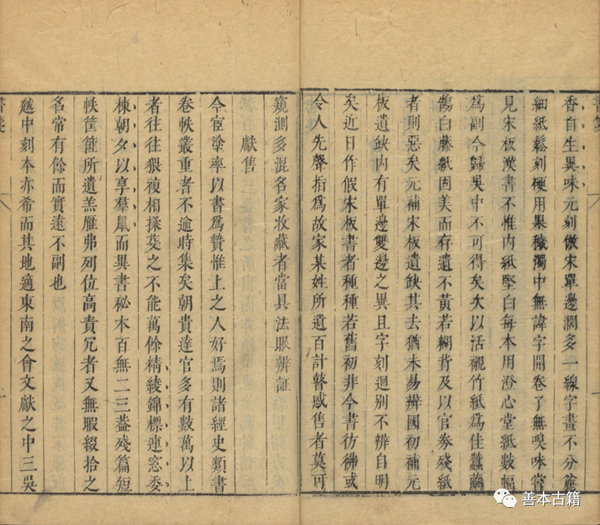

之所以说古籍中造假现象比较少,是因为古籍作假并不容易。近年有一些复制做旧的书籍,如《麻衣相法》,往往做得不像。做旧的古籍往往用化学墨,采取的是影印或复印的办法,化学墨色调过黑,而且墨色比木版刷印的均匀。传统的雕版印刷用的是水墨,墨色偏淡,而且印书用墨不如书法用墨好;再一个就是真古籍是人工刷印的,版上着墨不均匀,所以刷印出来的书墨色也不均匀。从纸张上来说,现代跟古代的造纸技术也不一样,染过颜色的纸就更容易辨认了。

古书因年久发黄,一般是边沿部分颜色深,内里颜色浅,并不是均匀的发黄发暗。做旧的染色纸,是里外都发黄发暗,所以相对容易鉴定。古籍作假与书画作假不一样,书画的鉴别难度更复杂一些。而且,现代造假手段也很难模仿高价古籍,现在的“茶叶水”、稻草水渍古籍极易鉴别。当代作假困难还有一个原因,就是经济原因:用传统的雕版技术和材料印刷,可以做得像,但成本太高,雕版印刷的技术人员极少,而目前大部分古籍价格不是很高,造假获利空间不大,所以造假比艺术品市场的其他品类少。

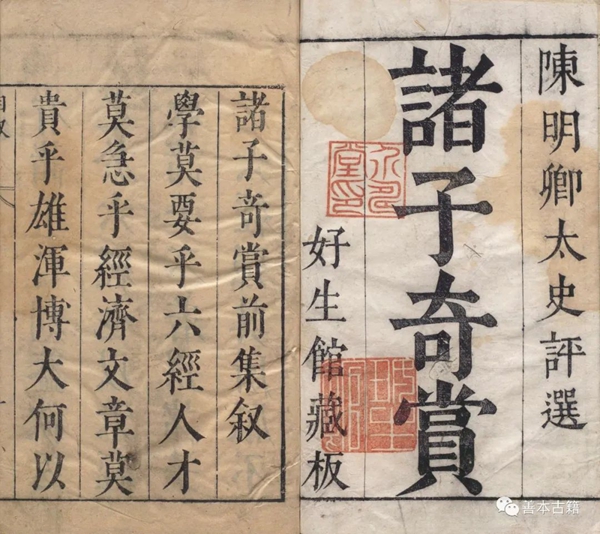

鉴定古书,首先可注意其封面与牌记。以明清刻本居多,而是时书籍有不少刻有封面,封面除书名外,大多刻有作者、雕版时间、书坊字号,如清雍正刻本《李义山诗》封面为:“雍正八年携,华亭赵润川解,《李义山诗》,金陵刘晰公梓。”清乾隆刻本《西湖志纂》,封面刻:“乾隆乙亥刊刻进呈,《御览西湖志纂》,赐经堂藏板。”一般有封面的书,据以断代是可靠的,但也有一些书例外。一是原书版片易主后,封面重新调换,以新面目出现,其内容却是旧的,并末重新刻版,只算是重印。比如,汲古阁书版,在毛晋身后便转归他人,如《十七史》版片转到了席氏手中,席氏即将各卷首大题下“毛氏汲古阁印”诸字挖去,补刻“洞庭席氏”,实质上仅是改头换面而已。另一种情况是整套书均由后人依样翻刻,翻刻时将原书封面只字不误地照刻,初看误以为是原刻本。遇此情况,只要在序跋末尾留意撰写时间即可。这种情况,不妨解释为刻工的文化程度低、办事古板或书坊主人的好古情趣,但若是蓄意作伪,则会尽可能地乔装打扮,故还得从其他方面去一一识破。

牌记又叫书牌子,多刻在序目后或卷尾书末,类似现在版权页上的出版社名称,如明正德本《文献通考》,在卷三四八末刻有“皇明正德己卯岁暮独斋刊行”双行牌记。有些牌记内容较长,如嘉靖本《初学记》序末刊:“光禄大夫行右散骑常侍集贤院学士副知院事东海郡开国公徐坚等奉敕撰纂初学记一书,近将监本是正讹谬,重写雕镂,校勘精细,并无荒错。买书君子,幸希评鉴。嘉靖丁酉岁冬书林宗文堂刊行”。这很能说明选用底本、校勘等情况。

序、跋是著者或与之有关的师友、后学撰写的该书成书过程、写作缘起等,一般序在前,跋在后,撰写时间一般距刻印时间不远,可以作为鉴定年代的一个依据。但单纯靠序跋题写时间还不可靠,因为不少书籍在翻刻时将原序依样刻录,因此得看看共有几篇序,以最近的一篇来推算。当然,遇到将序年挖改作伪的情况,还将凭字体、纸张等其他特征来辨别。

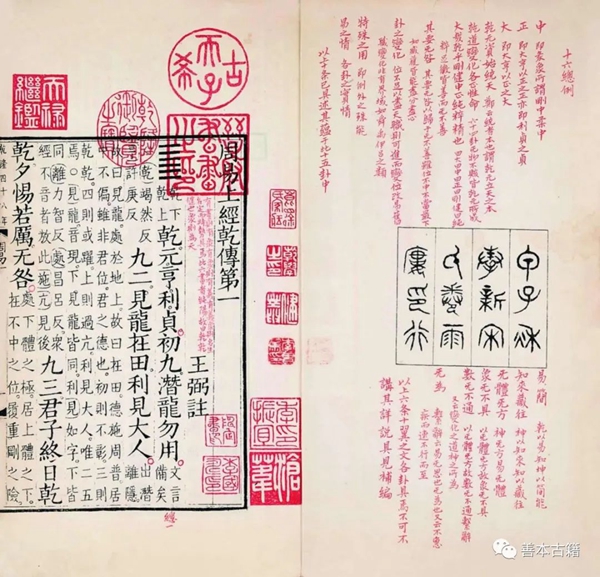

题跋、识语是藏书家、鉴定家直接写于其所藏之书卷首或卷尾的个人研究心得,借此可了解该书的流传情况,同时也提供了名家的鉴定见解。如北京图书馆藏宋本《友林乙稿》前扉有袁克文跋,赵锈藏明版《韵语阳秋》卷三末有赵氏题识。其他如黄裳等著名收藏家也多喜在珍爱的书上题语。与题语同时出现的是藏书印章,如××楼、××阁、××斋、××堂、××轩以及藏书家姓名、字号等等,自然也是鉴别时代、了解流传的一项内容,但它同题语一样,也有伪作。

书名的冠词,有时可直接知道该书的写作年代,如称“国朝”、“皇朝”、“皇明(或清)”、“大明(或大清)”、“圣宋”等,一般都作于当代,而若重刻,则冠以“重刻”字样,或将“皇”、“国”等字删去不用。如《圣宋文选》、《皇元风雅》、《大明一统志》、《皇清经解》等。而元人撰《国朝名臣事略》,清人撰《国朝先正事略》等均为当代人所刻的当代人著作。

避讳是遇到当朝君主或所尊者时所采用的改字、空字、缺笔等文字书写现象。如宋微宗名赵佶,则书中凡遇“佶”及吉、咭、诘等字均要回避。明熹宗名朱由校,“由”字缺末横笔,“校”作“较”。这样,在鉴定版本时,讳字便也是一个内容。这方面的详细情况,陈垣先生有专著《史讳举例》(中华书局出版),可参阅。不过避讳情况在具体实施时亦有疏密,如明初甚疏而万历后趋密,不能一概而论。

作伪的常见手段。清朝皇宫藏书有“天禄琳琅”、“乾隆御览之宝”等印章,著名藏书家毛晋汲古阁藏书有“毛氏子晋”、“汲古主人”等印章,都有许多假冒的。这些早已有之。现在运用了电脑扫描技术,印章往往做得比较像。但并不是不可以辨别的。章可以做得像,但印色就不容易做得像。因为造假者一般要做多方印章,而且往往是一次性做的,印色比较统一。而实际情况是,书籍经过多位收藏者之手,印章是逐步加盖的,印色往往有明显的差别,即使一个人的印章,也往往不是同时加盖的,印色也有差别。杜泽逊说,他见过一本丁福保收藏的宋人诗集,手抄本,上面盖有明代王世贞、清代季振宜等多位著名收藏家的印章,但是印色几乎是一模一样,显然是一次性加盖的。只有丁福保的印颜色不同,倒是真的。那么上当的就是丁福保了。其抄写的年代不可能是明朝,纸张墨色都不像,估计是民国初年书商抄写的。

明高濂在《遵生八笺》中曾对染纸和伪造蠹鱼虫蛀痕以作伪有精细的描写和精彩的议论:近日作假宋版书者,神妙莫测。将新刻模宋版书,特抄微黄厚实竹纸,或用川中茧纸,或用糊扇方帘绵纸,或用孩儿白鹿纸,简卷用棰细细敲过,名之曰刮,又墨浸去臭味印成。或将新刻版中残缺一二要处,或湿霉二五张,破碎重补。或改刻开卷一二序文年号。或贴过今人注刻名氏留空,另刻小印,将宋人姓氏扣填两头。角处或妆茅损,用砂石磨去一角,或作一二缺痕,以灯火燎去纸毛,仍用草烟熏黄,俨状古人伤残旧迹。或置蛀米柜中,令虫蚀作透漏蛀孔。或以铁线烧红,锤书本子,委曲成眼,一二转折,种种与新不同。用红装衬绫锦套壳,入手重实,光腻可观,初非今书仿佛,以惑售者。或札夥囤,令人先声指为故家某姓所遗。百计瞽人,莫可窥测,多混名家,收藏者当具真眼辨证。

在查阅一些古籍著录书时,常见有“××叶,××行”的记录,这便是行款字数等的版式统计描述,因为不同的版本,其版式规格尺寸不一,行数、字数也不同。另外,边栏、鱼尾、书口(版心)、版框高度也不同。如《后汉书注》,宋王叔边刻本为半叶13行,行23或24字,细黑口,左右双边;黄善夫刻本为半叶10行,行18字,细黑口,四周双边。

麻纸:分黄、白两种。黄麻纸色略黄,稍粗糙,有的较白麻纸略厚;白麻纸洁白光滑,背面较正面粗糙且有草棍等粘附,质地细薄,坚韧。纸纹均宽,约一指半。宋刻本多用白麻纸,元后期多用黄麻纸,时纸纹渐窄,约一指。明初仍用之。

罗纹纸:色白,质地柔软,具明显横纹,似丝织罗绸,故名。自宋以来代有制造,但宋刻本有此纸者鲜见。

棉纸:又称皮纸,分黑、白两种。白棉纸色白,质地细柔,纤维多,韧性强;黑棉纸色黄黑,韧性稍差。明前期多用。嘉靖前较细薄,隆、万后稍粗厚。清初仅见少数印本。

竹纸:色微黄,稍脆,宋元至明初问有使用,嘉靖后较为普遍。

开化纸:细腻、洁白,薄而韧性强,柔软。清内府刻本及扬州诗局刻书多用之。嘉、道后质次量少,家刻本中偶有采用。

连史纸:洁白纯净,正面光滑,背面稍粗糙,但无草棍纸屑粘附,纸料较细。乾隆后所用甚多。

宣纸;因产于安徽宣城而得名。分为多种。料半纸,薄而质地细,色洁白,绵软有弹性,可以作绘画印书,晚清、民国有些书用之。玉版纸,能吸水,晚清、民国印金石、书画册等多用此纸。棉连纸,摹拓铜器、碑刻及印书画用。毛边纸:米黄色,正面光滑,背面稍粗,质脆,乾隆后用得较多。

太史连纸:稍黄,质地细洁而有韧性,乾隆后与上述毛边纸为两种最常使用的印书纸。

另外,了解前人的著录,包括具体某种书的字体、行款、版式、卷数、刻印年代、刻印地点等内容,均可一一查核。如《四库简明日录标注》,对各种不同版本均有说明,其他如已出版的《中国古籍善本书目》及北京图书馆、上海图书馆等几个大馆的善本书目均可查考。古人所编的书目,如宋晁补之《郡斋读书志》,陈振孙《书录解题》等也可按需翻阅。

最后要提出的一点,就是版本鉴定标准中的“软件”,即检阅书的内容本身,诸如制度、习俗、用语等,有时都可以成为年代鉴定上的佐证。如《刘知远白兔记》,向与《荆钗记》等合称为四大南戏,收入《新编五代史平话》,曹元忠1911年在该书跋语中称其为宋巾箱本,事实上该书有多处不避宋讳,早有人怀疑它是元刻伪托。近又发现,书中所用的某些词汇只在金、元才出现,宋人不可能讲元人的话,宋刻本自然是靠不住的。如讲到刘知远在李家的佣工,《新编五代史平话》称作“驱口”,按:驱口即元人所说的奴婢,而明成化刻本则改称“年作”,可见刻本年代不同,内容上有时会体现出来。

一般来说,翻刻本比原刻本弱一些,但也有些翻刻本比原刻本还漂亮,鉴别时需要把两个刻本进行比较。但也有些不知道谁是原刻本,谁是翻刻本。比如《东都事略》,在台湾中央图书馆藏宋蜀刻本《东都事略》,在日本的宫内厅和静嘉堂也分别藏着一本。台北的这本跟日本的两本牌记相同,但是比对图像稍有差别,不是一版。因为过去谁也没同时见过三个本子,所以没有意识到它们是不同的版印刷的本子。其中有的是翻刻的,也可能都是翻刻的,谁早谁晚不好下结论,当然都是宋版。清代活字本,有些印刷是临时性的权宜之计,价值并不高。如清后期琉璃厂印制的一些活字本,不能按照国家古籍标准划入第三类。另外,中国传统的家谱一般也是活字印刷,如果一个家族中没有大的文化人或者有影响的人物,这样的家谱价值也不大。

版本优劣

比较版本优劣有如下几种方法:

1、文字

版本文字是比较版本优劣最基本、最有代表性的方面,通常对善本的解释就是校勘精良、错字较少的版本。比较版本文字的方法就是校勘,它与校勘学中的版本对校法从方法上讲是一回事,不同的是,前者用校勘的方法比较版本文字优劣,后者是用版本的异同来校勘文字。换句话说,比较版本文字是校勘学在版本学中的应用,而版本对校是版本学在校勘学中的应用。从这里也可以看出版本学与校勘学之间的密切关系。另外,两者在程度上也有差别。比较版本文字,只是对古籍版本的内容文字作局部的、初步的校勘,以为优劣比较的典型分析。而版本对校是校勘古籍的一种方法,要求用各种版本对古籍作全面深入的校勘订正。

比较版本文字,先要校出异同,然后才能分辨优劣。文字优劣包括两方面的含义,一是正误,二是优劣。如果一个本子的误字较另一个本子少,那么两本的优劣是很容易分辨的。问题在于判断版本文字的是并非轻而易举之事。

2、篇幅

版本差异还表现在全书的篇幅结构上。因为古籍版本在传刻过程中往往由于各种原因而增加、减少、改变其篇幅结构,以致出现不同版本的篇幅结构异同,其中自然存在着优劣之分。

版本篇幅以正文部分的差异最为重要,最能显示版本的优劣。正文的差异大多出现在集部图书里,像经、史、子类的大部分书记籍,正文内容早已定局,差异多在个别文字、局段上。而古人诗文集的编篡刊印,大多有一个艰苦费日的过程,才渐趋完善。余嘉锡《四库总目提要辩证》说:" 凡宋人文集,往往有前后数本,多寡互异,大抵编辑愈后,卷数愈多"。历代文集基本如是。以杜甫诗集为例,最初有唐人编辑的《杜甫集》六卷本、樊晃《小集》六卷本、卷数不详的顾陶刻本和后晋开运二年官书本,以及二十卷的孙光宪序本和郑文宝序本。后有宋人孙仅编集的一卷本和苏舜钦编集的《老杜别集》二十卷本。北宋仁宗宝地二年(1039),王洙"搜裒中外书凡九十九卷,除其重复,定千四百有五篇,凡古诗三百九十有九、近体千有六。起太平时,...............视居行之次,与岁时为行铂,分十八卷,又别录赋笔杂著二十九篇为二卷,合二十卷"。这是宋代最完善的一次杜诗编集。

别外,重刻古籍常有节录之本。节本与原刻足本想比,很容易看出两者的优劣。节本大都是丛书中的版本。比如北魏羊衔之《洛阳伽蓝记》,历朝翻刻,传 本极多,大致分为两个系统。一种是五卷的足本,如《西今逸史》本、《津逮秘书》本、《学津讨原》本、《真意堂三种》本、《广汉魏丛书》本、《增订汉魏丛书》本等等。另一种是一卷或不分卷的节录本,如《说郛》本、《五朝小说》本、《旧小说》本等等。虽然节本中也有个别文字较胜的可胜之处,但从篇幅的完整性来说,毕竟不如足本为优。

比较版本篇幅内容的差异优劣,应该根据不同类型的图书,采取多种相适应的方法。比如宋代著名目录著作《郡斋读书志》的袁州刻本和衢州刻本,孰优孰劣,自清以来,一直从说纷纭,莫衷一是。孙猛《论(郡斋读书志)的成书、版本源流及衢袁二本优劣》一文,在总结前人研究成果的基础上,根据目录书的特点,把《郡斋读书志》的篇幅内容分成收录书量、序文、分类、归类、编排、书名的著录、卷数的著录、编纂者或注释者的著录、解题等九个方面,来对衢本、袁本作比较。经比较,发现衢本收录书量较袁本实际多出十九部,小序多十三篇,类目多设两个。两本归类不同的有四十六例,大多衢本较优。类目编次虽两本都有鼠乱之处,但衢本仍比袁本稍微整齐可观。

线装书的历史

“线装书”这一名词,可谓家喻户晓,无需饶舌。某种程度言,“线装书”这一概念,已成为中国古籍的代名词。清初康熙时人储大文《存研楼文集》卷十三有一篇《蒋平川传》,说蒋锡震幼时,“游他塾,见他儿诵线装书,辄固请携归窃诵之,寻益诵《庄》《骚》《文选》,间譔诗、古文辞”。可见早在清初,即有以“线装书”这一名词来代指古诗文典籍了。

就现存中国古籍实物及明清时人的笔记看,线装书出现的时间很晚。整个元代,书籍装帧以包背装为主,少量是蝴蝶装,佛经装帧还保持原先经折装体式,未有丝毫更动。明初,内府及坊间流行,也多是包背装。这时期蝴蝶装已几乎看不到,近似绝迹。此时期书的特点,版式由元浙本的白口、细黑口发展为大黑口,字多软体(赵孟頫体楷书),刊刻精美,可为一代之伦。明中期嘉靖朝(1522~1566)开始,复古主义风气漫延,内府、国子监、藩府及坊间刻书,模仿宋刻,白口盛行,版心上出现加刻字数、刻工姓名或写样人姓名者,字体也由赵体渐趋欧、颜,但多板滞,毫无宋元版之生气。万历(1573年)朝以后,装订始多为线装,字体也渐变为一种匠体字(过去人称“明匠体”)此种字体即今日所谓的“宋体字”(港台人叫“明体字”),现已成为台港地区及中国大陆最主要的印刷体。清代人印书也大都是此种字体,但有变化,细而长,求其容易书写、便于镌雕而已。

整个清代,书籍装帧大都是线装,当然也有个别的书用包背装,如《四库全书》、皇室家谱《玉牒》等,但线装一直是书界的主流。线装的装订方法,与包背装大致相同,折页也是版心向外,书叶码齐后,先于右侧打眼加纸捻,以作固定,类如现在复印店装订前先以纸夹固定一般。之后书前书后各加书衣,而后再打孔穿线。穿线有讲究,得穿双股丝线。孙从添《藏书纪要》谓:“折书叶要折得直,压得久,捉得齐,乃为高手……糊裱宜夏,折订宜春。若夏天折订,汗手并头汗滴于书上,日后泛潮,必致霉烂生虫,不可不防。”

线装的方法,有说很早以前就有的。据说敦煌发现的古写本中,就有用线订缝的痕迹。宋人张邦基《墨庄漫录》卷四里有一条说:“王洙原叔内翰常云:作书册,粘叶为上。久脱烂,茍不逸去,寻其次第,足可抄录。屡得逸书,以此获全。若缝缋,岁久断绝,即难次序。初得董氏《繁露》数册,错乱颠倒,伏读岁余,寻绎缀次,方稍完复,乃缝缋之弊也。尝与宋宣献谈之,宋悉令家所录者作粘法。予尝见旧三馆黄本书及白本书,皆作粘叶。上下栏界出于纸叶,后在髙邮借孙莘老家书,亦如此法。又见钱穆父所畜亦如此。多只用白纸作标,硬黄纸作狭签子,盖前軰多用此法。予性喜传书,他日得奇书,不复作缝缋也。” 王洙字原叔,北宋嘉祐时人,宋初名臣,曾参与纂集《集韵》、《崇文总目》等的工作。范仲淹称他“文词精湛,学术通博,国朝典故无不练达,缙绅之中未见其比”,《寄题岘山羊公祠堂》诗中更有“卓有王原叔,文学伟当代”之句。这里的“粘叶”指的即是蝴蝶装,而所谓“缝缋”,可能只是线订,未必即是后世的线装法。此与明清时的线装书,可能是两类不同的装帧概念,否则即不会有“岁久断絶,即难次序”的现象发生了。

线装书的打眼,一般是用“四眼订法”,较大开本的书,也有用“六眼订”或“八眼订”的,总之视书的开本大小而定。但眼也不能多,否则“伤书脑”,对书是一大损害,日后再订,即眼多易破,徒增烦难。此外,讲究些的,并有用绫绢包角的,叶德辉《书林清话》里说:“北方书喜包角,南方殊不相宜。包角不透风,则生虫;糊气三五年尚在,则引鼠。”

装订书籍,不在华美,而在护帙有道,款式古雅,厚薄得宜,精致端正,方为第一。线装书对于蝴蝶装及包背装,是技术史上的一大革命。《书林清话》里曾比观而说:“断不可用蝴蝶装及包背本。蝴蝶装如褾帖,糊多生霉,而引虫伤;包背如蓝皮书,纸岂能如皮之坚韧?此不必邯郸学步者也。蝴蝶装虽出于宋,而宋本百无一二,包背本明时间有之,究非通用之品。家中存一二部以考古式,藉广见闻,然必原装始可贵,若新仿之,既费匠工,又不如线装之经久,至无谓也。”

版本拾零

一、坤亦为金

朱彧的《萍洲可谈》卷一记载这样一件故事:

“姚佑元符初为杭州学教授,堂试诸生,《易》题出“乾为金,坤亦为金,何也?”。先是,福建书籍刊板舛错,“坤为釜”遗二点,故姚误读作金。诸生疑之,因上请,姚复为臆说,而诸生或以诚告,姚取官本视之,果“釜”也,大惭,曰:“佑买着福建本!”升堂自罚一直,其不护短如此。”

这个闹笑话的考官姚佑,在宋哲宗赵煦元符年间为杭州学教授,因为依据福建建阳麻沙本的《周易》出了这道“乾为金,坤亦为金”的考题,成为笑谈,他是把“坤为釜”误作“坤为金”了。毛病出在麻沙本在刻时,将“釜”字的上面两点漏刻,以至于误人误己。好在这个姚佑知错能改,自罚一直,直,曲尺。自己打了自己一戒尺。姚佑后来官至工部尚书,转任礼部尚书,最后以提举上清宝箫官在任上去世,朝廷赐特进,谥曰文禧,也算得以善终。

宋刻书历来为人所推崇,在明末即以叶论价,到了清嘉、道年间,价格扶摇直上。黄荛圃在《书跋》里说:“闻无锡浦姓书估,持残宋本《孟东野集》,索值,每页原银二两。”可见其价值不菲。

一般区分宋刻本,按地方分类,杭刻最精,蜀刻次之,建科最下。按归属分类,有官刻、私刻和坊刻三种。故事里所说的官本,就是国子监本,官刻书以国子监本为最高,绝大多数是杭州刻的。宋代刻书,校勘、刻书的责任属国子监。其于校雠之事极为重视,所以质量得以保证。

这里所说的福建本是指福建建阳县的麻沙书坊所刻之书。又有麻纱、崇化之分,宋代坊刻以此两地最盛。麻沙本虽字多讹谬,但是在今天也已经是不多见的宝贝了。麻沙本书特征明显,其字画起笔、转笔、止笔,都带棱角,纸多用竹纸、黄粗皮纸,与他刻不同。

二、金根

宋代黄朝英所著《靖康缃素杂记》说了这样一件故事:

“《刘公嘉话》云:“昌黎生,名父之子,虽教有义方,而性颇暗庸。劣尝为集贤校理,史传中有说金根处,皆臆断之曰:‘岂其误欤?必金银车也。’悉改根字为银字,至除拾遗,果为谏院不受。”

这段话记载了韩愈之子韩昶的一段故事,语出《刘公嘉话》。《刘公嘉话》,刘公就是唐朝的刘禹锡,韦绚听了刘禹锡给他讲的这些故事后,编了一本书,命名为《刘公嘉话》,现在叫《刘宾客嘉话录》。故事是说韩昶虽然有一个有名的老爹,但他本人却十分的晦暗平庸。在做集贤院集贤校理时,看见史传中有“金根”一词的,妄加臆断,说:难道不是错了吗?必定是金银车,所以把金根一律改成金银。弄了个大笑话,还连累了他老爹的一世英名。

其实,这里金根,是车名,天子车名金根,以金为饰。按《后汉书.舆服志》记载:“金根,车名,殷名乘根,秦改为金根。”韩昶不懂古代名物制度,才有此乱改古书之举。

清人顾千里说过:“书籍之讹,实由于校”,是说读书人,一知半解,易犯轻改古书之病。所以《苏黄题跋》里说:“近世人轻以意改书,鄙浅之人,好恶多同,故从而和之者众,遂使古书日就讹并,深可忿疾。《庄子》云:“用志不纷,乃疑于神。”今四方本,皆作凝。陶渊明《诗》:“采菊东篱下,悠然见南山。”今皆作望南山。”

校书的最大法则就是不要轻改古书。而明人刻书,最喜欢擅改古书,多被人所诟病,其实这是从朱元璋改《孟子》开始留下的坏毛病。所以后代校雠古书,多以宋刻善本为据。

三、《盐铁论》版本公案

《盐铁论》的版本,向以明弘治14年(纪元1501年)新淦人涂祯所翻刻的宋嘉泰本为最善;以明万历中新安程氏《汉魏丛书》本流布最广;明代华氏活字版本最为珍贵;民国《诸子集成》本最通行。

明涂桢刻本《盐铁论》非常有名,半叶十行,每行二十字,白口,左右双阑。关于真本涂刻本的认定是近代图书界的一大公案,民国大藏书家傅增湘在其《藏园群书题记》中记录了这件事的始末缘由:

民国八年,上海商务图书馆影印《四部丛刊》,由张元济(字菊生)主持这项工作。这时,傅增湘向张菊生推荐江阴缪艺风所藏涂刻《盐铁论》,并说缪氏所藏是真涂刻,海内没有第二本,其它号称涂刻的,都是正嘉本冒充的。

缪艺风,即缪荃孙,生于一八四四年,卒于-一九一九年,字炎之、筱珊、小山,晚号艺风,江苏江阴人;工诗词,为陈散原之友;清末著名学者、目录学家、金石学家、藏书家,著作颇多。老人在晚年侨居上海,经常卖掉收藏的一些古书,以做刊印书籍的经费。其收藏的宋元善本,多数都归了刘翰怡、张石铭两家。傅增湘也曾去老人处卖书,就曾经商量着想买这本涂刻《盐铁论》,但由于缪氏不舍而未成。老人死后,所藏书籍流散。其遗书被陈立炎以三万块买去。其中这本《盐铁论》被吴江沈无梦所得。不久,沈无梦迁官参幕黑龙江,家无余资。遂以三百金将此书转让给了傅增湘。这样这本让傅氏萦神系梦十数年的涂刻《盐铁论》,终于被其收入箧中,并爰详书始末于册,以见古本之难遇,良友之多情,希望他的子孙其善保之。

就是这样一本书,在张元济编印《四部丛刊》时却被认为是伪书。令傅增湘大为光火,每每想起辄为腹痛,看来真上火了。原来傅氏向张菊生推荐这本书时,叶德辉却不干了,起来抗争终于把这事给搅黄了。

叶德辉,字奂彬,号直山,一号郋园,湖南长沙人湘潭人。他是前清御史,也是著名的藏书家及出版家,与傅增湘有“北傅南叶”之称。有藏书楼曰“观古堂”,藏书已达四千馀部、二十万卷之多。这些书除少部分流散外,大部分被其子叶启倬、叶启慕1938年卖与日本,诸多古籍善本,流散彼邦,至今念起不禁令人心痛。

这个叶德辉虽治学有成,其人品却多为他人所诟病。周作人在其《饭后随笔》中,说他为皇帝选秀女,往往捷足先登,所辱秀女不乏其人。丘良任编《竹枝纪事诗》中讥笑他和王先谦是麻子,记录了当年在长沙抢米风潮中叶、王两人囤积居奇,为富不仁的事实。《黄裳书话》中说叶昌炽以藏书家和金石学家而知名,叶德辉去与他联宗,遭到他的拒绝。据他说,是看到叶德辉的眼睛里,有一种不祥之光,断定他不得好死。叶德辉的下场不幸被叶昌炽言中了,1927年,他辱骂毛领导的农民运动是“痞子运动”,被农民协会当做“土豪劣绅”给处决了。

叶德辉手中所持的《盐铁论》版本,其实是正嘉间刻本,九行十八字,白口,单阑,字体方板。可他却大肆诋毁张古余、顾涧薲、缪艺风诸人都是误认,且说这些人都受了书商的骗,世间真涂本只有他家所藏孤帙。涂氏版本是覆刊宋嘉泰本,都元敬为之序,遂为世宝贵。自涂本出后,正、嘉、万以来刊本皆从之出,故行款迭有改易,真体变为拘板,或略加校正刊行,然皆有涂、都两序冠首,以明所出之源。

叶氏之所以力主此书涂刻,最大的证据是丁日昌《持静斋书目》和及莫郘亭的《邵亭知见传本书目》著录的宋本与其相同。《传本书目》称“丁禹生有宋刊《盐铁论》十卷,九行十八字…..”时皆以此本“真惊人秘笈矣”,叶德辉也认同他的说法。丁氏所藏《盐铁论》,后为保古斋殷氏所收,傅增湘急忙去看,只见卷尾“淳熙改元锦谿张监税宅善本”木记二行乃是别刻粘附。卷首冯武题识字迹亦凡俗,气息晚近,决非窦伯所为,使人爽然失望。其后贬价百元售之。

这桩公案最终以认定叶藏为正嘉刻本而告终。但《四库丛刊》毕竟是收录了叶藏明刻本,所以傅增湘心气难平。他在《藏园群书题记》中对相关的几个人都有评价:他说丁日昌“两目如漆,固不足责。”就是说他俩眼一抹黑,看不出真假。而莫郘亭先生“号为精鉴,亦复随声附和,不敢讼言其非,则真足诧矣。”是说莫先生随波逐流,有亏精鉴之名。而叶德辉“阅肆未久,闻见颇隘,其持论倒置,宜哉!”说叶阅历浅近,见识狭隘,他所坚持的论调本末倒置,也就不稀奇了。看来这件事对傅增湘的伤害太大了。

四、蹲鸱与羊

《颜氏家训》记载了这样一段故事:

“江南有一权贵,读误本《蜀都赋注》,解“蹲鸱,芋也”,乃为“羊”字;人馈羊肉,答书云:“损惠蹲鸱。”举朝惊骇,不解事义,久后寻迹,方知如此。”

是说江南一权贵,看《蜀都赋》,其中有“蹲鸱,芋也”,其中的“芋”误作“羊”字。正好有人给他送羊肉,于是他就回书谢道:“损惠蹲鸱”,此语一出,满朝惊骇,不知是何义,查来查去,原来是《蜀都赋注》惹得祸,传为笑谈。

这个权贵是谁呢?据梁萧绎《金楼子》杂记篇述王翼向谢超宗借看凤毛事云:“翼即是于孝武坐呼羊肉为蹲鸱者,乃其人也。”这个王翼看《蜀都赋》注曰蹲鸱为羊,便以讹传讹,闹出笑话。为什么“芋”字变成了“羊”呢?原来羊字篆文和芋字及其相近,印书者误写,贻误不学之人。

关于蹲鸱的笑话还很多,太平广记二五九引谭宾录:“唐率府兵曹参军冯光震入集贤院校文选,尝注蹲鸱云:‘蹲鸱者,今之芋子,即是着毛萝卜也。’萧令(案:即萧嵩)闻之,拊掌大笑。”

五、巾箱本

南宋戴埴《鼠璞》中说:“今之刊印小册谓巾箱本,起于南齐衡阳王手写《五经》置巾箱中……今巾箱刻本无所不备。”这是“巾箱本”第一次见诸书录。关于巾箱本的用途,《纳兰诗》巾箱本序说的很好:

“巾箱本者,始于南齊,盛于宋世,明清以降,代有新制。所謂巾箱,舊時隨身小篋以巾帕之類雜件者。古人行旅坐臥,不時而誦,書必隨身,故小其規制,以儲巾箱;行則便攜,臥則便覽,閒暇間便把玩。故巾箱本雖爲書林之季弟,而推尊夫子“學而時習之”之義,居功亦偉。”

如此小的袖珍本,除了便于随身携带,方便阅读外,还有一个很大的用途,就是便于考场夹带作弊。在徐珂的《清稗类钞》中记载了几则考场夹带的故事。

道光、咸丰前,大小科场搜检夹带很严,有的甚至要解衣脱鞋来检查。同治以后,禁网渐宽,搜检者就不是那么严,于是诈伪百出。入场者,携带石印小本书或写蝇头书,私藏于果饼及衣带中,甚至有藏在帽顶或靴底夹层之中的。

不过也有例外,清代体仁阁大学士阮元在作学政时,搜出学生的夹带,必亲自仔细查阅,如果是亲手所抄,略有条理者,即准予入学。如果是请人抄录,而且内容都是旧时文章的,则照例斥退。阮文达倒是颇近情理。

另外还有一个人专治夹带者,此人就是乾隆朝协办大学士彭元瑞。他在作学政时,因为学生多有夹带,考前头一天就贴出告示说:“明日不考文。”到了第二天,诸童生都夹带诗赋进场,彭元瑞装作不知。过了很久,考题还没发下来,学官请发题,元瑞说:“昨天已经命题了,首题《明日》,次题《不考文》。”众人大哗。这个彭元瑞曾将千字文打乱,重新编排,一字不差,乾隆称之敏慧,看来不是浪得虚名。

不过考场上也有好样的。康熙庚子年,顺天府乡试,康熙特命十二贝子监场,搜检甚严。朱竹垞的孙子朱稻孙参加预试,敞开衣襟向前,鼓其腹曰:“此中大有夹带,何不搜搜呢?”只见其人体貌瑰伟,意气磊落,众皆瞩目,贝子也被他逗笑了。

六、十三经字数

十三经可谓中华传统文化的渊薮,卷帙浩繁,十三经一共多少字呢?古有好事者,还真数了一下,姑录于此,待今人查证。

宋代郑耕老在《劝学》一文中记载九经数字为:

《周易》二万四千二百七字,《书》二万五千八百字,《诗》三万九千二百二十四字,

《礼记》九万九千二十字,《左传》一十九万六千八百四十五字,《周礼》四万五千八百六字,

《论语》一万二千七百字,《孟子》三万四千六百八十五字,《孝经》一千九百三字。

清人孙聚仁据武英殿乾隆石经给出的十三经字数为:

《易》二万四千四百三十七字,《书》二万七千一百三十四字,《诗》四万八百四十八字,

《礼记》九万八千九百九十四字,《周礼》四万九千一百五十六字,《仪礼》五万七千一百一十一字,

《春秋左传》十九万八千九百四十五字,《公羊》四万四千七百四十八字,《谷梁》四万二千八十九字,

《孝经》二千一百十三字,《论语》一万六千五百九字,《尔雅》一万七百九十一字,

《孟子》三万四千六百八十五字,

十三经共六十四万七千五百六十字。

两人数的不一样,原因不详。但不到六十五万字的内容,折腾了中国的读书人几千年,是为可叹。

七、唐德宗改《月令》

在宋人王谠的《唐语林》记载一段故事:

说有一年的深秋,唐德宗李适在上苑打猎,天气已经微微有点寒意,李适便对身边的大臣说:“九月还穿单衣,二月还穿袍子,与时令不相称嘛,我想往前递迁一个月,怎么样?”左右大臣们连连称谢,表示赞同。第二天,就命令翰林讨论这件事,而后下诏施行。丞相李吉甫当时还是翰林学士,以圣人上顺天时,下尽物理为说,表请德宗宣示天下,编之于令。当时李程初为学士,独不署名,另外上了一道奏疏说:“臣谨按:《月令》‘十月始裘’,《月令》是玄宗皇帝删定,不可改易。”德宗这才作罢。由此李程与李吉甫不和。

李程,字表臣,敬宗时以吏部侍郎同平章事,所以称相。《新唐书》说他“艺学优深,然性放荡,不修仪检,滑稽好戏,而居师长之地,物议轻之。”就是说这个人很滑稽,放荡无拘。另外他还有个绰号“八砖学士”,缘由是当年翰林学士上班时间以看日影为准。当日光将照及厅前八砖时,就应该上班了,可李程赋性疏懒,生活散漫,总是要等日光过了八砖才到位。于是人们便戏称他为“八砖学士”。可李程在德宗修改《月令》的问题上却超严肃,可见其在放荡的外表之下,对于国家政治制度,有着很强的原则性。

李吉甫说起来也是一位好宰相,著有《元和郡县图志》,为其地理名著,深为后世学者所称道。他还是大唐名相李德裕的老爸。可在这件事情上,却有拍马屁之嫌。要是听了他的主意,恐怕我们今天看到的《月令》,就要“九月衣裘”了。

《礼记.月令》可谓中国古代生活规范的百科全书,上到天文物候,中及国家法令政事,小到日常起居,行动坐卧,饮食衣饰,无所不包,都作了周密、细致的规定。而且最重要的是它被赋予了至高无上的道德意义和政治理念,违反以至篡改,都被视为异端。《月令》可谓是典型儒家所倡导的中国人的生存方式,至今仍然影响着我们生活的方方面面。

附原文:

德宗暮秋猎于苑中。是日,天已微寒,上谓近臣曰:“九月衣衫,二月衣袍,与时候不相称,欲递迁一月,何如?”左右皆拜谢。翌日,命翰林议之,而后下诏。李赵公吉甫时为承旨,以圣人上顺天时,下尽物理,表请宣示天下,编之于令。李相程初为学士,独不署名,别状奏曰:“臣谨按:《月令》‘十月始裘’,《月令》是玄宗皇帝删定,不可改易。”上乃止。由是与吉甫不协。(王谠《唐语林》卷二文学)

八、牡丹与西施

万历间所刻之书,多有改窜古书的现象,顾亭林在其《日知录》指斥道:“人心之邪,风气之变,自此而始”。关于万历本的笑话有以下两则。

一是万历本《金石录》后序的最后一句话原文是:“绍兴二年玄黓岁壮月朔甲寅,易安室题。”这里的壮月语出《尔雅》,八月为壮月,刻书者不知壮月为何物?多改刻成“牡丹”,受到了顾炎武的大加挞伐。

二是苏东坡的《跋和靖诗集》有“诗如东野不言寒,书似西台差少肉。”一句,这里东野指的是孟郊,唐代诗人。字东野。西台则是指北宋书法家李建中,曾任西京留司御史台之职。被人称为“李西台”。师法颜真卿及魏晋书风。其书笔致丰腴肥厚,结体端庄稳健,风格丰肌秀骨,气宇轩朗。而刻书人不知“西台”为李而改为“西施”,贻笑大方。