郑振铎与《脉望馆抄校本古今杂剧》

时间:2023-10-07 15:53:53 来源:善本古籍 作者:韩文宁

郑振铎与《脉望馆抄校本古今杂剧》

郑振铎是我国现代著名文学家、作家,又是著名的藏书家、出版家。1937年上海“八·一三事变”后,在孤岛上的文教界人士,大都去了后方,许多朋友也劝他走,但郑振铎未去,却在敌人的魔掌下坚强地生活着。他除了奋笔直书,为抗战呐喊外,还肩负起了历史上从未有过的重任:为祖国抢救、保存了一大批珍贵的文化典籍。

1937年,日本帝国主义长驱直入后,东南半壁江山也惨遭蹂躏,所处各省著名藏书家所藏的古代图籍大半散入上海旧书市。当时驻上海的美国“哈佛燕京学社”在为美国收购,敌伪的“华北交通公司”在为伪满收购,旁及北方汉奸梁鸿志,南方汉奸陈群等,也都在纷纷攫取。郑振铎感叹这样下去,“兵燹之余的古籍,如果全部落入美国人和日本人手里去,将来总有一天,研究中国文学的人,也要到外国去留学!”有鉴于此,自“八·一三”事变后的头两年,郑振铎主要是以个人之力来罗致一些宝贵的民族文献。

那一段郑振铎的情绪特坏,他的夫人曾回忆说,“烟酒成了他的良伴益友,酒几乎是每餐必饮,烟则是由每日一包、增加到两包乃至两包半。”原因何在?因为他爱书如命。郑振铎曾说:“余素志恬淡,于人世间名利,视之篾如。独于书,则每具患得患失之心。得之,往往大喜数日,如大将之克名城;失之,则每形之梦寐,耿耿不忘者数月数年。”眼见无数珍籍,稀有版本,在战火中与国家民族一起遭受到空前的劫难,他的心怎能不似刀绞火焚。他本人经二十余年惨淡经营、收集起来的藏书,几乎都在“一·二八”“八·一三”两次战役中化为灰烬,幸存者寥寥无几。那时他常常看到竟有挑担沿街叫卖破烂旧书的,人们性命都难保,何以能顾及书籍。如果说前世中国书籍受损有“五厄”、“十厄”之说,那日本侵华战争对中国文化不啻是一大厄,是一场触目惊心的文化大灾难。无数珍籍善本被英、美、日、德等外国人搞走,郑振铎心里在流血,他勒紧裤带,举家食粥,竭尽全力买书。然而,以他一介寒士之力,毕竟势单力薄,对众多文献的散失如杯水车薪,所能抢救下来的文献也不过九牛一毛。正如他曾在《文学集林》1939年第二辑上发表《劫中得书记·序》中说,“夫保存国家征献,民族文化,其辛苦固未足埒攻坚陷阵,舍生卫国之男儿,然以余之孤军与诸贾竞,得此千百种书,诚亦艰苦备尝矣。“尽管这样,他仍旧努力去做,“虽所耗时力,不可以数字计,然实为民族效微劳,则矣无悔!”表明了他的决心。

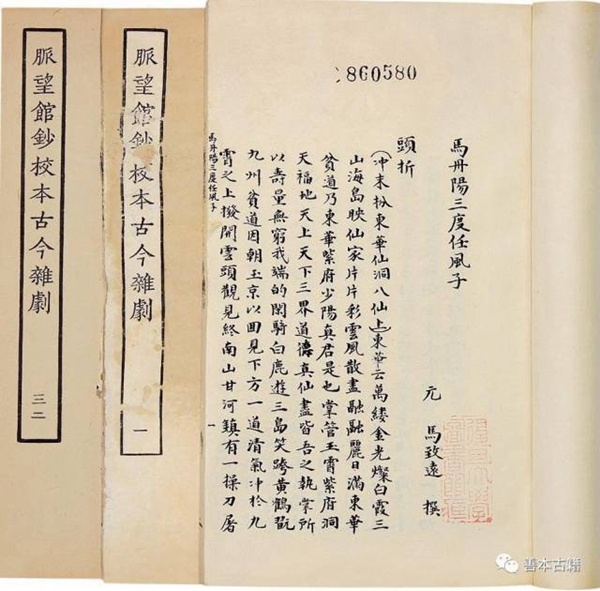

前期寻访收藏的古籍中,最重要的收获莫过于《脉望馆抄校本古今杂剧》这国宝级的图书。正如郑振铎所说,“我在劫中所见、所得书,实实在在应该以这部古今杂剧为最重要,且也是我得书的最高峰。想想看,一时而得到了二百多种从未见到过的元明二代的杂剧,这不该说是一种‘发现’么?肯定地,是极重要的一个‘发现’。不仅在中国戏剧史的和中国文学史的研究者们说来是一个极重要的消息,而且,在中国文学宝库里,或中国的历史文献资料里,也是一个太大的收获。”

还是在1929年10月间,郑振铎从欧洲回来后,一天他在《国立北平图书馆》(第三卷第四号),上读到常熟著名藏书家丁初我写的《黄尧圃题跋续记》一文,在这篇文里忽然发现黄氏的古今杂剧跋,从中得知这部杂剧原为明代赵琦美脉望馆的旧藏,是清常道人(赵琦美的别号)亲自手抄编定,此后经由钱曾也是园转入黄尧圃的士礼居,又入汪士钟的艺芸精舍,最后归了赵宗建的旧山楼,经历不凡。

元代,是我国戏曲史上最辉煌的时代,曾出了关汉卿、王实甫这样的戏曲大师,也为后世留下了极其丰富的戏剧艺术遗产。然而,因历史久远,如坠云雾而不见。长期以来,人们研究元曲,就是仰赖明代选家臧晋叔的《元曲选》所选的一百种杂剧。到了近代,罗振玉和王国维发现了黄尧圃旧藏的《元代杂剧三十种》,才又补充了臧选所无的十七种。值得一提的是,黄尧圃在书签上题了“乙编”二字。当时王国维就断定,既然有“乙编”,必定有“甲编”乃至“丙编”。何况,黄尧圃也曾自夸过,他的士礼居书藏极富,显然,绝不止三十种。据此分析,郑振铎认定,丁初我文中所提到的这部杂剧就是黄尧圃所说的“甲编”。

时至今日,丁氏还曾见到这六十四册的也是园藏古今杂剧,可见,此书必不曾亡佚。如此重大的发现,使郑振铎因喜而数日不寐,他当即去信给北平的友人们追问其书的踪迹,又托与丁氏相识的友人们去直接询问丁氏。但丁氏答复那部书他是借的旧山楼主的。看完即还。郑振铎念念不忘此书。他又专程赶往常熟寻觅,由于江浙军阀齐卢之战,这里已是断垣残壁,人去楼空,旧山楼因驻过军队,古籍多半已成釜底之薪。郑振铎是满怀希望而去,怅然失落而归。此后八年,他一直孜孜以求,念念于口,见人必问,每谈及元剧,则必及此书,然而杳无音信。但郑振铎不曾灰心,他曾辑元剧佚文,但因坚信这部《古今杂剧》必有发现之日,始终不愿轻易付之于刊。

就在郑振铎为史流海外,文归异邦而感到万分伤心之时,一日晚他突然接到电话,是书友陈乃乾打来的,告知苏州某书商最近发现了三十二册的元剧,有刻本也有抄本。刻本是写刻的,象古名家杂剧选,是宋体字,不知为何人所刻;抄本则多半有清常道人跋。据说,书是从丁家散失出来的,书主要价千元。那一刻,郑振铎的心情难以用语言表达,难道这真是他寻访了八年的那部旧山楼所藏的古典戏曲总集吗?郑振铎急切地嘱托陈,“一定要帮他买下!”

当时,郑振铎说是要购藏,其实是一贫如洗。但他相信,这“国宝”总有办法可以购下。他立即将这好消息电告在汉口的卢冀野(在国民政府教育部任职)和在香港的袁守和(北平图书馆馆长)。第二天,郑振铎在同事的帮助下,带着凑齐的千元钱迅速赶到来青阁,将书款交与书店经理,他允诺次日下午取书。同时,经理又告诉郑振铎还有半部也有下落,现在一个古董商孙某处,至多二千元也可购得。郑振铎听后又是一阵兴奋,一口托他为其购下。

那一夜,因为太兴奋了,几乎使不曾失眠的郑振铎第一次失眠。这兴奋,几与克复一座名城无殊!

孰料,第二天当郑振铎赶到书店取书时,杨经理说他去迟了一步,唐某处的三十二册书,一清早就以九百元之数,归了古董商孙某。这样两书合一,成了完整的一部,现在孙某人已居为待货,奇价而沽。当时,郑振铎失望至极,垂得而复失之的心境,令他格外难过,用他的话说“好似一块通红的热铁突然浸入水中”。

如此在“失望”的苦痛里煎熬了数日,郑振铎任凭怎样都不能忘怀于此书。十年不能忘于心,不能忘于口的,难道一旦将得之,竟还能听任其失之交臂么?

但是,郑振铎是一个“乐天派”,相信必有办法可以得到它。于是,他又去找陈乃乾,请他出面交涉。陈与孙某是熟友,经他周旋,孙某总算开口,要价万金。只要肯卖就好办,郑振铎又燃起了希望。经过三天的议价,终以九千元成交。郑振铎在同事和朋友的热情帮助下,再次筹借了九千元。就这样,郑振铎为国家抢救购置了一部极为珍贵的《脉望馆抄校本古今杂剧》。

从赵清常的跋语来看,全书完成整整占去了他三年多的时间。所校共有元明杂剧二百四十二种,其中刻本六十九种,抄本一七三种,其中一大部分是湮没散佚已久的。这部抄校本的最后一个收藏者实际就是丁初我本人,生前对此书极端保守秘密,为了遮掩世人耳目,他曾撰文故弄玄虚说:“初我曾见我虞赵氏旧山楼藏有此书,假归,极三昼夜之力展阅一遍,录存跋语两则。……时促不及详录,匆匆归赵,曾题四绝句以志眼福。云烟一过,今不知流落何所矣。掷笔为之叹息不置。’然而,这秘籍最终还是从他家散出,辗转落入他人之手。郑振铎认为,“这个收获,不下于‘内阁大库’的打开,不下于安阳甲骨文字的发现,不下于敦煌千佛洞抄本的发现”这部三百五十年前的《抄校本古今杂剧》,现藏北京图书馆,国宝终于归入国库,书得其所,郑振铎也达到了抢救文献的目的。

版权声明:本文转载自网络,版权归原作者所有,如涉及侵权请联系我们删除!