邓邦述与群碧楼藏书

时间:2023-11-14 10:47:21 来源:善本古籍 作者:江庆柏

邓邦述与群碧楼藏书

邓邦述(1868-1939),字孝先,号正闇,又号沤梦词人,晚号沤梦老人、群碧翁,江宁(今南京)人。年17随父邓嘉缜入黔,读书省城。光绪二十四年(1898)进士,二十七年入湖北巡抚端方幕,三十一年端方奉派为出国考察宪政大臣,邓邦述作为随员同往欧美考察。第二年六月回国,即参与新官制的厘订之事。三十三年,东三省总督徐世昌奏调邓邦述前往东北,同年十一月徐世昌奏保他署理吉林省交涉司使。宣统二年(1910)五月,邓邦述任吉林民政司使,宣统三年十一月解职。民国元年年底奉派为东三省盐运使,几个月后即行去职,改应赵尔巽聘为清史馆纂修。1918年他作为江苏省代表参加安福国会。1921年夏南归,移居吴县。一度因家境困难,到南京与南昌谋事。抗战期间避难于邓尉山中,直至1939年去世。

邓邦述的藏书与他自己的家族和其岳父家都有一定的关系。金陵邓氏是地方著名的文化世族。邓邦述的曾祖父即曾任两广总督、协同林则徐严禁鸦片的名臣邓廷祯。邓邦述的九世祖邓旭(1609——1683,字元昭)为顺治四年(1647)进士,他在寓所万竹园中建有藏书楼“青藜阁”,藏书万卷。邓邦述《过万竹园旧居》诗云:“秘阁青藜列万签,古香喷纸透疏帘。”邓邦述在自己的许多诗文中,都表示了对祖上藏书的向往。邓邦述的岳父即著名的藏书家赵烈文,家有藏书处天放楼。光绪十五年,邓邦述从贵州赶到常熟,与赵烈文四女完婚。在赵家,他看到了大量图书。他说:“余年二十二,始就婚于虞山,外舅能静赵先生筑天放楼,藏书数万卷,得读未见之籍。”(《群碧楼书目初编自序》)后来吴梅说他“就昏(婚)常熟赵氏,得读天放楼书,慨然有志于收蓄”。(《群碧楼诗序》)邓邦述的妻舅、赵烈文次子赵宽(1863-1939,号止扉,也写作止非。其藏书处名小脉望馆。)对邓邦述的藏书帮助也很大,邓邦述说:“赵止非之强识洽闻,则吾藏书之导师也。”(《群碧楼书目初编序》)江苏南部的社会结构中,家族化的倾向非常明显,在文化建设方面尤其如此。藏书是家族文化建设的重要内容,因此也体现出鲜明的家族传承性。邓邦述的藏书也充分说明了这一点。

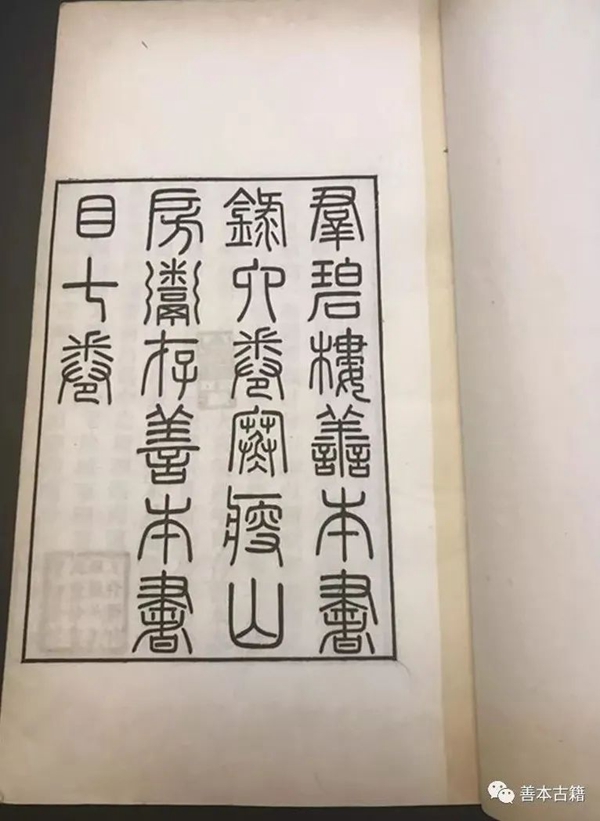

从现有资料看,邓邦述开始正式收藏图书是在光绪三十年,当时他居住在吴县,“罄所入之余尽以买书”。虽然他这时不算富裕,但尚无债务在身。这时他的藏书处名“双沤居”。光绪三十二年,刚从国外考察归来的邓邦述在苏州得到了黄丕烈士礼居旧藏宋本《群玉集》、《碧云集》两书,同时还得到了一部宋本《李涪刊误》。邓邦述后来说,这是他“初买宋版书之始”。为了纪念,他于是将自己的藏书处改名为“群碧楼”。同年,他编成了自己的第一部藏书目录,对自己的藏书作了阶段性的小结。由于他这时的藏书主要是双沤居旧藏,所以书目题为《双沤居藏书目初编》。这是他藏书的第一阶段,这个阶段总的特点是以清刻本为主,虽有宋元本但不多。

光绪三十二年以后的几年,是邓邦述藏书的第二个阶段,也是他藏书达到高峰的阶段。这阶段他藏书的主要特点是,第一不惜一切代价收购图书,哪怕举债也在所不顾,以致他的藏书量在短时间内急剧上升。第二是他开始特别注重于宋元本的收藏。他在《群碧楼善本书录》卷1(宋本)大学分门增广汉唐事实跋》中说:“光绪丙午(三十二年),余居京师,时正专意典籍,贾人以此六册见示,索价三百金。余怀千金市骨之意,竟脱镪予之。”在卷2(《元中统本》史记跋》中说:“宣统己酉(元年)之冬,余以述职入都。时正好古书,举债收之,初无吝色。”他当时居住在江宁会馆,与厂肆相近,每晨间晡后,都有许多书贾抱书而来。遇到好书,邓邦述从不问价,以至一个月负债二三千金。在短短不到一年的时间里,他在京师一下子收藏到一万多卷图书。消息灵通的书贾们听到邓邦述大肆收购图书的消息,立即蜂拥而至,日夜守候在其门下的经常就有十几人。邓邦述看到中意的善本即出手购置,从不考虑价钱。宣统三年他编成了《群碧楼书目初编》9卷。这是他所编的第二部藏书目录,也是对自己第二阶段藏书的小结。这时他的藏书已达2万4千多卷,其中宋元本有97部。

正当他雄心勃勃,准备在藏书上继续发展的时候,辛亥革命爆发了。这给了他致命的打击。除了感情上一下子难以接受外,他首先遇到了生计问题,“辛亥国变,贫不自给”(《群碧楼善本书录》卷1《大学分门增广汉唐事实跋》),而且每况愈下,1922年已是“老而益贫”(同上卷3《青峰集跋》),而到1926年竟至“不克举火矣”(《群碧楼善本书录自序》)。在这种情况下,他非但不能很好收藏图书,反而要出售图书了。

当然民国以后,邓邦述也还是收藏了一些图书的,有时还收藏到一些好书。但是这时的邓邦述购书不得不权衡再三,方才下手。如他在1921年看到一部明嘉靖顾汝达刻本《南唐书跋》,乃至“把玩竟日”,方才“一破悭囊”,这还是考虑到此书可为其百靖斋“增一光彩”的缘故(同上卷3《南唐书》)。这与以前那种“初无吝色”的意气形成鲜明对照。在这种情况下,他尽可能把自己的购书量控制在最低限度。

凡此种种既使他的藏书受到了影响,也使他的感情受到了伤害。1926年,他得到了一部明初刊本《贾浪仙长江集》,他自己早先另藏有明刊本《孟东野诗集》,于是他根据“郊寒岛瘦”的故实,将自己的藏书处命名为“寒瘦山房”。如同他对藏书处的命名都带有一定的寓意一样,他借此来指况自己的凄苦处境和悲凉心情。

1927年,极度贫困中的邓邦述终于以5万元的代价将自己所藏精本图书中的一半出售给了中央研究院历史语言研究所。后来杭州“九峰旧庐”主人王体仁又购去了部分善本图书,其余的善本图书(约三百部左右)及全部普通本图书,总共约一千一百余部、一万五六千册,经过郑振铎的努力,辗转为中央图书馆在上海收购。

在第一批藏书出售给中央研究院之际,邓邦述编写了两部书目:《群碧楼善本书录》和《寒瘦山房鬻存善本书目》。以上可说是邓邦述藏书的第三个阶段。

从图书分类上来看,邓邦述的藏书以史部、集部为多,从版本上来看,则注重于宋元本、明刻本、明嘉靖刻本,同时也收藏有相当数量的抄校本。在这些版本中,又以明嘉靖本最精、最具特色,他先后收藏明嘉靖刻本有150种左右,为此他还将自己的书斋命名为“百靖斋”。这一点连书贾们也都非常了解,所以“厂肆知余意者,往往储(嘉靖本)以相待,而索值渐高,几与元刊同价”(《群碧楼书目初编》卷8《嘉靖刻本叙》)。

邓邦述的藏书在不长的时间内一下子就散了,可谓其兴也速,其败也速,这与他所处的社会大环境有关,也与他本人的“操作”失误有关。

当初他大量举债以收购宋元旧本时,固然也体现了中国古代藏书家为收藏图书而奋不顾身的传统精神,但也不可否认带有某种冲动在内。当他面对“万卷琳琅”,“用以自豪”时,他并没有考虑到自己的藏书是建立在举债的基础上的,而债务远远超过了自己的偿还能力。当社会剧变,使他既失去了稳定的经济来源、而自己又缺乏有效的谋生手段时,唯一的出路就只有抛售藏书了。而且雪上加霜的是,当他不得不依靠出售藏书来偿还债务并借以度日时,他又只得到极低的代价,如他卖给袁克文的七八部宋刻本,就“得直极廉”。他卖给历史语言研究所的图书也才5万元(邓邦述实际得到4万5千元),这与他在宣统三年就已费去的七八万两银子相比,也相去甚远。保值都还谈不上,更何况增值。这使邓邦述的处境更为艰难。

如上所述,民国以后他也不是没有人藏图书,但第一,他对善本只能是。“稍稍搜集”,完全没有了当初那种大吞大吐的豪气。他在民国年间编成的《群碧楼善本书录》与《寒瘦山房鬻存善本书目》两部书目中收录的图书总共只有826部,仅比编成于宣统三年的《群碧楼书目初编》所收的803部多出几部。善本书几年来进进出出,实际上并没有增加多少。其次,对善中之善的宋刻本他甚至“瑟缩而不敢问鼎”。

我们从来没有要怀疑或否认邓邦述的藏书精神,但在肯定这种精神的同时,也有许多东西值得我们思考。他在1922年所作的《圭峰集跋》中说:“不能复与世人争千元酶宋之奢望矣。”(《群碧楼善本书录》卷3)这固然是一种无奈,但也是面对现实而对自己藏书经历的反思,从某种意义上来说这也是一种理性的回归。

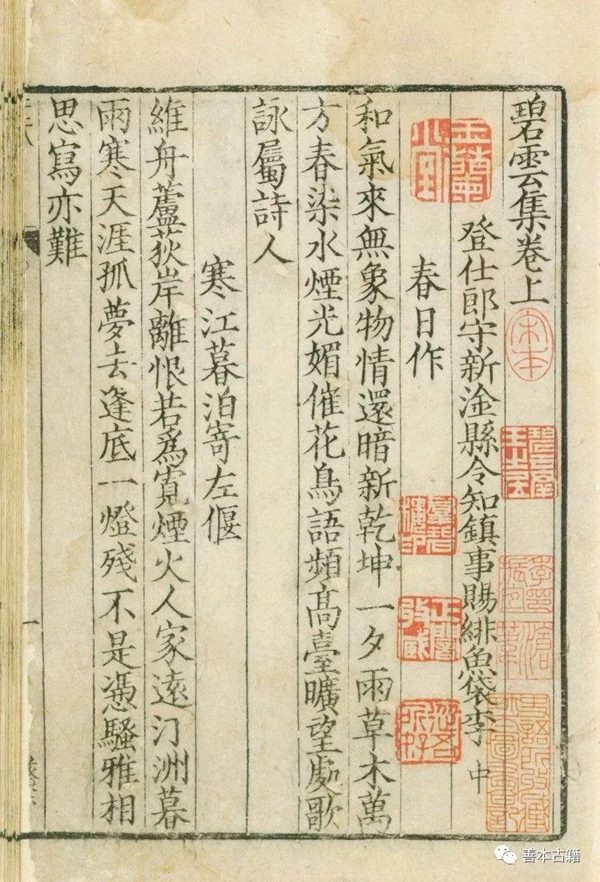

邓邦述在买书、藏书的过程中,积累了丰富的版本目录学知识。他自称,“余不能读而好言版本之学,知不免于古董之讥。”(《书衣杂识·元本梦溪笔谈》)又说,“余于簿书丛残之间,不敢辄废丹墨,后之览者,勿笑余为书呆子也。”(同上《校本昌谷诗跋》)他曾发愿要日日校读书史,事实也是如此。在他所藏几百种善本书上,几乎都有他撰写的题记,他的好友昊梅说,“君得一书,必躬加题记,蚕眠细书,录稿盈箧”(《群碧楼诗钞序》)。

邓邦述平生服膺黄王烈,他得一书,也常在书上撰有题记,或记得书经过,或品评版本得失,也记有许多书林遗闻佚事。为不使自己的多年心得随书而去,在他所编的一些书目中还非常具体地叙述了各种图书的品相及各家藏书印记,以便后人考察藏书经过。他还将自己所撰题记以及前人所撰题记也一一记在书目中。他认为这样即使自己的藏书不在了,但这些图书的基本面貌仍非常清楚,可以方便后人考查。民国年间邓邦述回到吴县后,迫于生计,新人藏图书不多,但由于这时时间相对宽裕,他便把更多的精力投入到整理自己的藏书上。他在1922年撰写的一则题记中说:“年来于旧籍残阙者往往手自钞缀。”更重要的是他还为自己的藏书补写了大量题记。收录在《群碧楼善本书录》和《寒瘦山房鬻存善本书目》中的题跋,大都是在民国年间翻阅旧藏时写下的,所以常见有“检记”字样。他的这些题跋为后人留下了一份非常可贵的图书版本资料。

因为邓邦述注重于明本收藏,所以他对明代版刻的特点、演化过程,有特别精到的分析。他认为明代刻书大致可分为三个时期,即明初时期、嘉靖时期、万历(包括万历以后)时期。这三个时期各有自己的特点。明代初期主要是模仿宋刻,也有模仿元刻本的。好的刻本往往能完全遵守宋刻的规矩、法度,达到以假乱真的程度。不过由于明人学风不够谨严,也往往有更改行款篇次的毛病,“信古不笃”。明刻中的精华是嘉靖刻本,这一时期文儒辈出,社会经济文化有很大发展,所以这时的刻书字体方整,追求精良,自成一格,能充分体现出特定的时代风尚。万历以后则刻工“丑劣”,与嘉靖迥然有别。(参见《书衣杂识·明本鹤林玉露跋》,《群碧楼书目初编》卷7、卷8“序”)为体现对明刻本的重视,他的《群碧楼书目初编》在“明刻本”之外又另列出了“嘉靖刻本”。在书目中特地开辟某一年代刻本的专卷,是绝无仅有的。

邓邦述对明代书帕本的研究也有独到之处。首先他认为书帕本不可一概否认,官僚刻书赠书,固为附会风雅,但总比贿送钱财为好。其次,他认为明代官僚有铲去刻书者原名而易以己名,从而将他人所刻之书改窜为自己所刻之书的例子。他举例说,世传明嘉靖汪文盛刻《汉书》与周采刻《汉书》款式相同,是一是二不可分辨。邓邦述认为这实际上是周采铲去了汪文盛原名而改为己名以作“书帕”之用的(《寒瘦山房育存善本书目》卷3《明嘉靖汪文盛刊本前汉书跋》)。他的这些看法,对我们今天研究、鉴定明代刻本,都是有相当参考价值的。

邓邦述的藏书题记不仅对了解他的藏书有很大价值,对研究他的思想也很有价值。在他的题跋中有许多观点值得我们探究。

邓邦述曾随端方出使西方考察各国政治。西方之行使他对国外的政治制度、文化艺术等有所了解,他用来分析中国的历史和社会现象,往往就多了一份独到的理解。例如他在抄本《乌台诗案》一书的跋尾中说,我国历史上常用君子、小人等来区分王安石、苏东坡,将其分为势不并立的两党,互相攻击、迫害。他说西方政治即不是这样。一进则一退,因此无所谓君子小人,“于是有是非而无恩怨,有用舍而无贤奸”。这样即使是异己者也有容身之地,而不必将其置于此地,而一切倾轧排陷之风就可以停息了。邓邦述更设想道,假如我们国家也能这样做的话,“则坡公虽与半山各持政见,而未尝不可互作诗朋”(《书衣杂识》)。这显然是在用近代西方的政治观念来分析这一事件。这一观点是非常新颖的,在他之前和在他之后,似乎从来没有人能从这个角度来分析历史上的这场争议的。这当然与他远距离地观照历史,因而结论自可比较平允有关,也说明西方之行确实打开了他的思维框架,使他能够超越传统的观念来分析历史和现实问题。在封建专制制度下公然称颂西方的政治制度,这在当时是很大胆的。

还可注意的,邓邦述还认为正是这种倾轧排陷、“政见不合”,酿成了“千古文字之狱”。我们知道历史上文字狱最残酷的是清代。邓邦述作此跋文时清帝尚在位,邓邦述有此说,也是极富深意的。又“政见”一词的使用也可值得注意。以收古代语词为主的《辞源》未收此词;《汉语大辞典》收有此词,举徐特立《辛亥革命之始末》为书证。邓邦述此文作于宣统三年三月,显然还要早于徐特立的使用。这当然也不是这一词语最早出现的例证,但至少也说明这个词汇不会出现得太早。而邓邦述在这篇跋文中多次使用这一词汇,也可看到他观察、思维的现实性。

通过对西方的考察更使他痛感到中国的落伍,他在抄本《澳门新闻纸》题记中写道:“海通以后,外人进步日猛,吾国则退步亦日甚,可胜叹哉。”(《寒瘦山房鬻存善本书目》卷4)他迫切希望中国能更多地了解外国,以使自己尽快地跟上世界发展的潮流,更希望中国能奋发有所作为(“吾病夫亦欲奋臂其间矣”)。《澳门新闻纸》是我国翻译外国新闻报纸的开始,邓邦述收藏此书,正反映了他的上述愿望。

因为对中外时事比较关注,故在他的题跋中,常不时流露出民族危亡感。他在《南烬纪闻跋》中借北宋末年徽、钦二帝被掳之事告诫“谋国者”“尤不可视敌人为心腹”。他更分析中国面临的危险道:“近世中国自谋益拙,而人之谋我益工,几欲阴行灭亡之实,而外泯侮辱之名。”(同上卷4)此跋作于1925年,正是民族危机日益深重之时,邓邦述为此焦虑万分。

有时他还结合版本情况来表述他对一些问题的看法。如他收有抄本《癸巳剩稿》一册。这原来是俞正燮《癸巳类稿》中的一篇,讲黄帝御女之术,翁方纲以其“亵”而删削之。邓邦述认为此举大可不必,认为这本来是正常之事,“不若举此以正告之”(同上卷4)。这不是就版本而论版本,而是结合了具体内容来分析版本,就显得具体而且比较深刻。

这些或非撰写题跋时所必需,但却是我们研究邓邦述的思想时不可不注意的,而这些题跋也有助于加深对邓邦述藏书思想的了解。

邓邦述藏书的主要部分在其身前身后分别被史语所和中央图书馆所收藏。这部分藏书,特别是其中的善本部分后来有许多被运到了台湾,但在大陆一些大图书馆里,也收藏有不少邓邦述的藏书。如钱谦益原辑、季振宜续补成书的《唐诗》稿本717卷,今藏北京图书馆(实存716卷);明嘉靖十四年苏献可通津草堂刻本《诗外传》10卷,原为清龚橙藏本,后归邓邦述,今藏上海图书馆;南京图书馆也藏有多种。邓邦述的藏书散出后,叶景葵曾从市场上收到几种(参见《卷盦书跋》),这些书今天也大都存在国内图书馆。

邓邦述对家族文化传统十分敬仰,他非常注意家族文献的收集和整理。宣统元年,邓邦述与其父亲都在北京,这时有书贾抱抄本邓肃《栟榈先生文集》来,因得知是邓氏先世文集,故索价甚昂。邓邦述在父亲的支持下,毅然收下此书,并“示吾子孙,永守之勿失”。民国初年,他收藏抄本《澳门新闻纸》,一个重要原因就在于其中记鸦片战争事甚详,中多有其曾祖父邓廷祯事迹,“与余家有关耳”(以上见《寒瘦山房鬻存善本书目》卷4)。邓邦述还整理、出版了两部家族丛书。

1924年,邓邦述到金陵万竹园凭吊,徘徊于故居。1931年,邓邦述偕宗舜年到常熟天放楼寻访,踯躅于旧址。面对已逝的家族先哲,邓邦述感慨万端。自己是在家族的感召、影响下走上藏书之路的,他怀念家族的藏书传统。在邓邦述的内心深处,始终隐藏着深深的家族情结。(江庆柏)

版权声明:本文转载自网络,版权归原作者所有,如涉及侵权请联系我们删除!