清初嘉兴书法的几种取向

时间:2018-05-01 16:16:00 来源:荣宝斋 作者:徐贤卿

在明清之际,“湖秀之产倍于他郡”,嘉兴的市镇经济真正繁荣也是始于此,农村“桑林遍野”,集镇“蚕丝成市”,城乡“机轴之声不绝”。与此同时嘉兴地区藏书楼林立,府学、书院、私塾贯通了各阶层的学习通道,而明清两代七百三十余人考中进士也是文化积累的成果。文人大多写一手好字,而且具有探索精神,从清初朱彝尊寻古踏碑始,至清中期张廷济追求古器文的考据,再至晚清王国维对甲骨文的研究,这些研究的积累被直接运用在书法创作上,这其中一些人成了书法大家,也影响了有清一朝整个嘉兴地区的书法风气。清初嘉兴地区书法风格与整个清代书法的发展历程基本一致,可以简单归纳为三条发展脉络:其一是以曹溶、朱彝尊为代表的金石考据学者,业余兼及书法;二是以陈邦彦、查升为代表追求董风潮流的官员书法家;三是以陈奕禧为代表理论与实践兼顾并敢于进取突破的书法家。

一

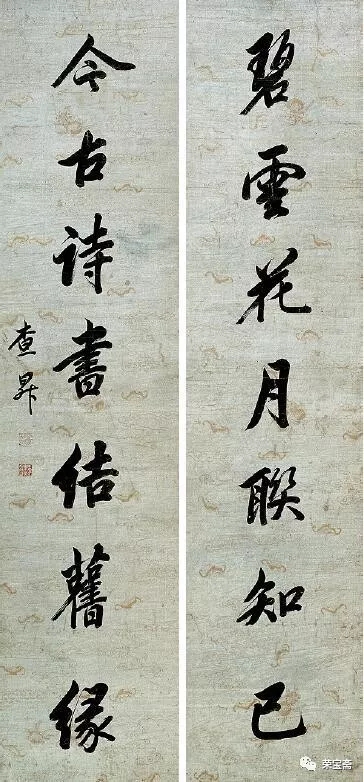

清查升碧云今古七言联海宁博物馆藏

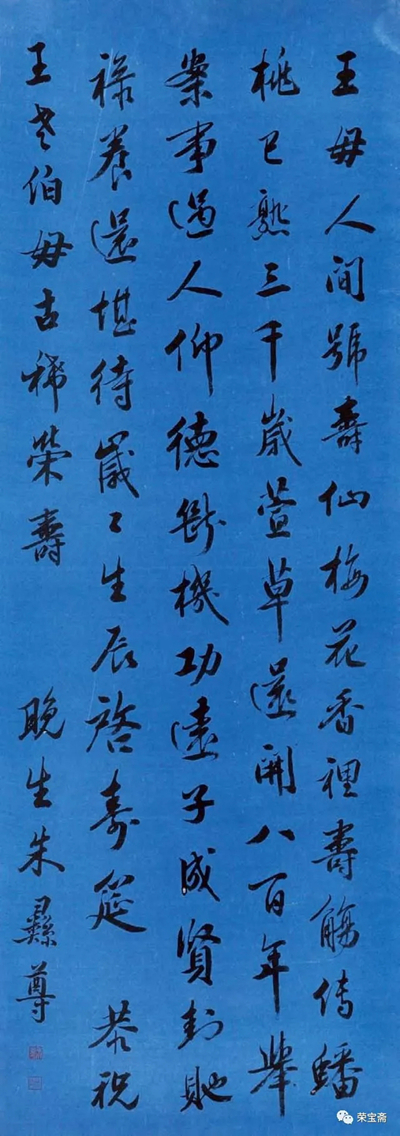

在帖学一统天下的清初,一些遗民有意识或者无意识地追寻一种与主流不同的书法艺术形式,以强化其遗民的身份感。在此氛围下,“贰臣”曹溶和“布衣遗民”朱彝尊与顾炎武、阎若璩共同寻访、摹拓以及相互之间进行交流考证,并与傅山等书法大家相互讨论碑拓。在这批先行者的带领下,书家互换互赠碑刻拓片以及研究考证成为一种流行,影响了一批书法家在实践中追求碑刻的书法韵味。曹溶和朱彝尊都并非以书名流传于世,曹溶的成就在诗坛和藏书,而朱彝尊的成就在文学与学术,就如陈其荣所言:“吾郡竹垞先生研经考古为当世所重,其于金石之品题,只绪余耳。然其鉴赏之精,考定之碻,亦足以见其渊博为独绝矣。”曹溶(一六一三——一六八五),字洁躬,又字鉴躬,号秋岳,晚号倦圃老人,浙江嘉兴秀水人,长朱彝尊十六岁,对于朱彝尊来说既是长辈、学术引路人也是其经济的赞助者。首先,访碑、拓碑是曹溶的兴趣所在,其《静惕堂诗集》中收有不少这类诗歌,如《遣婿至曲阳拓北岳庙碑》《资耀寰入秦,托其拓寄碑本》《得宁人书寄汉唐碑刻至》《蔡介滋转运河东拓古碑见赔奉怀二首》等。其次,曹溶在访碑活动中不断地结识同好并收藏了大量的碑拓。杨宾在《大瓢偶笔》中评论古今来收藏法书碑刻之家,便把曹溶和项元汴、王世贞、严嵩这样的大藏者并列。曹溶也在《金石表》自序中称:“予行塞上,见古碑横茀草间,偶一动念,古人遗迹历千百年,自吾世而湮没之,为可惜。搜自境内,以至远地。积五年,得八百馀本。经以碑,纬以撰者、书者之姓名,及所立之地与世与年,合而成表。”仅仅五年时间就积累八百多本碑拓,足见曹溶收藏的丰富和财力的雄厚。曹溶早年读书时结识朱彝尊叔父朱茂曝,与朱家有着深厚的友情基础,相当于世交的关系。朱彝尊对于金石的爱好非常有可能是从曹溶的家藏碑刻拓片开始,毕竟江南一带石碑留存甚少,观摩学习机会不多,曹溶的家藏或许在有意无意之间为朱彝尊打开一扇兴趣之窗,当然曹溶也非常愿意提携这位后生。随着朱彝尊学识的成长,他们之间关于石刻碑拓的交流越来越多,并作为同好者一起研究考证。“锡鬯同曹侍郎历燕晋之间,访得古碑,不惮发地数尺而出入。从者皆善摹拓及装潢事。文人好古,近罕俦匹。”在朱彝尊与曹溶同观《平定州唐李諲妒神颂碑》中我们很容易发现两者的默契,曹溶拓碑文,朱彝尊题写、考证碑跋。“椎而拓之,装界而藏之,古林曹侍郎溶也。以八分书其后者,布衣秀水朱彝尊也。”估计朱彝尊为曹溶收藏碑拓提过很多这类的建议,当然这也是曹溶对于这位后生的考证研究能力的认可。在其收藏中还有这样类似经历由朱彝尊来考证并题跋,如在《晋王墓二碑跋》中有:“同里曹先生博采金石,有欧阳、赵氏之好,出二碑于土摹之拓本,俾予审定其字若干,遂书其后归之。”更为重要的是,曹溶在山西为官时,朱彝尊当过其幕僚。当时中国书法的中心在山西。曹溶的影响力促使朱彝尊以遗民学者的身份迅速融入当地文化圈,在无形中为朱彝尊搭建了学术交游的平台,也为其学术研究开拓了新的交往圈。如果说曹溶对于朱彝尊的意义是启蒙,那么是时山西文化圈直接影响了朱彝尊书法风格的走向。

清曹溶桃林对坐图跋1682 嘉兴博物馆藏

在以顾炎武为首的访碑行为过程中,他们对于汉隶的研究达到了宋代以来的鼎盛时期。学术研究的深入亦影响到了书法界。隶书在经历“宋元明三代隶学几绝,率多以意为之,不特汉隶无传,即学唐隶者亦渺不可得”。汉隶因这些学者研究的深入,以及大量汉碑的出土也为书家隶书的临摹提供了新材料而开始复苏。他们抛弃元明隶书的格调,直追纯真的隶书。曹溶与朱彝尊虽不是这个学术圈子的翘楚,但也是这个圈子的核心成员。《金石文考略》称:“嘉兴之收藏金石者,前有曹溶《古林金石表》,后有朱彝尊《吉金贞石志》。”在一定程度上,他们已经能够引领金石学领域学术方向。朱彝尊(一六二九——一七〇九),清代词人、学者,号竹垞。康熙十八年(一六七九)举博学鸿词,以布衣授翰林院检讨,入直南书房,曾参加纂修《明史》。著有《曝书亭集》八十卷、《日下旧闻》四十二卷、《经义考》三百卷等。从其著作的丰富程度来看,朱彝尊首先是一个学者,他搜访金石的初衷是为考证经史提供材料,“予性嗜金石文,以其可证国史之谬,而昔贤题咏往往出于载纪之外”。事实也是,丰富的访碑、考证经历成为其多元的学术研究的学术支撑。朱彝尊对于碑拓的热衷源于其爱好,他在《赠张叟弨》中以金石学的鼻祖刘敞自比:“笋箨为冠大布裙,爱从金石拓遗文。吾生癖似刘原父,当代杨南仲是君。”魏禧在《曝书亭集序》记载了朱彝尊广泛的游历:“历幕府,则之豫章、之粤、之东瓯、之燕、之齐、之晋,凡山川碑志,祠庙墓阙之文,无弗观览。”朱彝尊在游历过程中更侧重的是研究、考证,“所至丛祠荒冢、破炉残碣之文,莫不搜剔考证,与史传参校同异”。同乡查慎行在《曝书亭集序》这样言到:“商周古器,汉唐金石碑版之文,以及二篆八分,莫不搜其散轶,溯其源流,往往资以补史传之缺略,而正其纰缪。”无论是自我评价还是他人评价,研究考证金石文字的历史与文献意义是其最看重的。应该说,“与史传参校同异”“补史传之缺略”是朱彝尊的目的所在。但在大量金石碑文面前,在长期沉浸研究中,朱彝尊对于汉碑的古朴有了更深刻的理解,逐渐体会到明代隶书的浮躁与习气。在书家与学者结合的过程中,他把隶书的根源拉回汉隶的传统。朱彝尊将汉隶分三种:方整,流丽,奇古。虽然这样的分类与个人的喜好有一定的关系,但他对前代碑刻研究的梳理也是至关重要。他把《曹全碑》纳入流丽一类,且本身追求流丽汉隶。明末清初书家在追求“拙”的过程中还尚未跨过“董风”的潇洒,追碑的境界是接纳碑文书法中的“拙”。朱彝尊在题《北齐少林寺碑》表明其观点,只有“拙”才是古的用笔,并对于后来的帖学追求漂亮的字体不屑一顾:“正书,杂用大小篆八分法,北朝碑多类此,书家嫌其乖劣,然以拙笔见古,与后代专逞姿媚者不同也。”在金石研究还不够深入之时,隶书是最好入手,而且在整个社会书法风气还停留在飘逸潇洒的氛围中,隶书追《曹全碑》又不失古又兼顾潮流。“余九龄学八分书,先舍人授以石台孝经,几案墙壁涂写殆尽。及壮,睹汉隶,始大悔之,然不能变而古矣。康熙壬午(一七〇二),西陂先生出佳纸索临曹全碑,老眼生花,旬日乃就,此犹桓宣武拟刘太尉,似处皆恨,矧并其形失之乎。”这段文字很好地说明了朱彝尊从小开始练习隶书,至年老之时还在以临《曹全碑》为名。同乡后学葛金烺在得到一部翁方纲旧藏朱氏隶十老诗册时题跋道:“竹坨老人隶书取法《曹全碑》,整齐严肃。”钱泳在《书学》中认为朱彝尊是理论的先行者,“国初有郑谷口,始学汉碑,再从朱竹垞辈讨论之,而汉隶之学复兴”。“先生尤注意隶书,汉隶自前代已成绝学,至先生历思复古,而曲阜、任城诸刻始盛行于世。《曹全碑》以晚出完好,故刻意仿摹,其体态竟近之。同时如程穆倩、林吉人、顾云美、郑谷口辈,皆自命为能书八分者,皆先生为之提倡也。”梁章钜的这段文字可能是后人对朱彝尊隶书评价最高的一次。梁章钜赞扬朱彝尊不仅仅在风格上摹仿《曹全碑》,而且也指出朱彝尊就是隶书风气盛行的倡导者。在清初隶书史上,朱彝尊虽然能够与王时敏、郑簠并誉为“清初三隶”,但与其他两位在隶书史上的地位相去甚远。大概是因为朱彝尊的学术之名过于显赫,以至于书法之名还是显得默默无闻。而后的百年中也有不少对其书法质疑者,张廷济在《八分书瑞莲词册》尾跋中题到:“竹垞先生鉴两汉金石甚伙,下笔具有根据,而风神标举,仙骨不凡,非仅形模《曹全》,徒以弱毫取势。桂未谷品以林宗垫巾,信不诬也。”张廷济认为朱彝尊的书法源自两汉金石,但对于书法的发展尚无突破,仅仅以用笔来取胜,对于桂馥评价朱彝尊书法为“林宗垫巾”的说法表示认可。张宗祥在《论书绝句》中批评朱彝尊的隶书书卷之气太重:“未必尽能通隶法,却将书卷入行间。亦沉亦雅经生笔,文达他年窥一斑。”钱泳称:“竹垞学汉碑之神韵,亦擅自增损。识者病之。”近人王潜刚在《清人书评》:“朱竹垞博学研经,深于考订金石,所作隶书,大不如小,尤宜于题跋,纯是明人隶书风气,与文衡山之隶可相伯仲。”这些都在指出,朱彝尊在研究金石学过程中,对于隶书的专攻却显随意,并非一个真正的书法家。这缺憾可能正是包世臣在《国朝书品》中评朱彝尊分书为“逸品下”的原因所在。

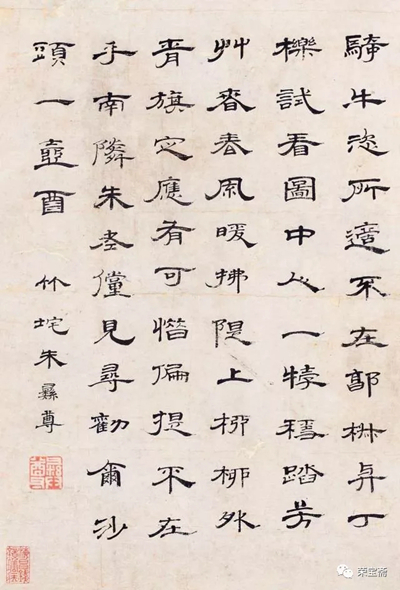

清朱彝尊行书余杭博物馆藏

纵然朱彝尊本身对隶书的突破不够,模仿临碑的痕迹明显,但在与汉碑与隶书的对接上,他完全称得上是一个传承者以及推广者。他的隶书保留着汉隶的儒雅,严格恪守着八分,但也少了古朴气息,而且朱彝尊对古文字的追求也仅仅停留在隶书,在当时古文字尚未达到一定高度的环境下,尝试篆隶肯定会存在风险,同时代的书法大家傅山、郑簠亦是如此。二

清陈奕禧行书扇面嘉兴博物馆藏

长期走南闯北的朱彝尊,对于当时嘉兴地区的书风没有特别显著的影响,这大概与汉隶在当时的流行地域以及学术的核心圈一直在北方有关。但朱彝尊访碑研究的精神一直在传递,并对陈奕禧书法的突破及研究碑文有很大的影响。乾嘉时期,嘉兴地区以张廷济为首的碑拓考证活动的流行与朱彝尊亦有莫大的关系。然就当时而言,嘉兴推崇董其昌书法风格才是主流。从大环境来说,当时康熙帝对董其昌书法风格的偏爱,后人康有为在《广艺舟双楫》阐述当时书法境况有描述:“康、雍之世专仿香光。”清前期董其昌的书风流行于官场,王士禛曾总结“本朝状元必选书法之优者”,“优”即是皇帝的书法兴趣偏好。士人为博取功名,根据皇帝的喜好,对其仕途以及在科举考试时被录取的机会大大增加,特别殿试这样的层级,皇帝亲自阅卷,更容易对皇帝的选择形成影响。董其昌本为松江府人,地域上的近邻使其书风容易为嘉兴书家接受,而且董其昌与嘉兴的往来密切,有很深的渊源。他与项元汴的长子项穆是同学,通过这样的关系,在其书学成长的关键时刻进入了项家,并且得到项元汴的指点,更关键的是,他观摩研习到项家丰富的收藏,“公每称举先辈风流及书法绘品上下千载,较若列肴,余永日忘疲,即公亦引为同味,谓相见晚也”。这样的待遇并非每一个书家的际遇。这样的经历使得董其昌对书法的见解以及眼界大开。董其昌与项家的交往没有在项元汴过世断裂,还是经常过往嘉兴,观摩项家藏品,并与项德明、项玄德、项又新往来密切。在八十一岁时,他应项德成、项嘉谟之邀,作了《楷书项墨林墓志铭》册。此时离项元汴去世已经四十五年,这也说明董其昌对于项家给予其的书画艺术上的帮助至老还是心存感激。董其昌与海宁陈家也颇具渊源。《论书绝句》记载:“陈氏书法自元瑞之后,代法香光。盖香光早年曾馆于其家,故衣钵真传,数世不绝也。”董其昌与海宁陈氏家族的交往从陈瓛父亲陈与郊开始,陈家的发迹以至于到达“一门三阁老,六部五尚书”的高度就是从此人开始。“董文敏未第时,客于海昌最久,与陈增城先生(璩)为莫逆交,至其日用簿亦有文敏为之登记者,然增城甚器之。”陈瓛很欣赏董其昌的字,在此期间董其昌在陈家留下墨迹甚多。陈其元曾谈到“文敏公书吾家最多”。《大瓢偶笔》也有这样的记载:“查异渠云:董宗伯匾额海宁最多。”同时陈家也刻了不少董其昌的作品,如整本刻董字的《玉烟堂董帖》。在几位先祖的逐年营造之下,海宁陈氏家族的书法氛围在清初已愈加浓厚,所以陈氏家族子弟学习书法大多从董入手,陈家的书法人才亦不断迭出。在书法历史上颇具影响力的“海宁三陈”(陈元龙、陈邦彦、陈奕禧)以董书为主要范本成长起来的。多重原因之下,董其昌对于嘉兴的书法风格影响是具有决定性的。

清朱彝尊隶书嘉兴博物馆藏

在嘉兴地区,董其昌书风的坚定追随者有很多,其中以查升、陈邦彦、何元英最为执著。他们学习董的风格不仅达到出神入化,而且在官场上也得到实惠。得到皇帝的推崇,也促使他们成为当下的书法大家。陈邦彦(一六七八——一七五二),字世南,号匏庐,又号春晖老人。陈邦彦的父亲陈维申在其出生之年过世,年仅二十二岁,由其伯父陈元龙抚养教育成人。康熙四十二年(一七〇三)陈邦彦成为进士,“入直南书房,书法特荷温旨褒奖”,起初所任官职与陈元龙一样,同为起居注官。这个官职虽不大,主要职能仅是记录皇帝的日常言语,但好处是能够直接与皇帝接近,有足够的机会向皇帝展示其书法的功底。“命缮写御制诗”是最大的认可。当然陈邦彦所展示的才能并非仅此,《康熙字典》的序文由其撰写,足见康熙帝对其文章的信赖,也就有了陈其元“宠遇之隆一时无两”之说。陈邦彦对于董其昌的学习一直伴随着他的一生。他虽然早年从黄庭入手,但最终成就还是停留在董风。谢希曾在《国朝名人书评》:“陈春晖少从《黄庭》入手,尤工小楷。后学思翁,得其神趣,令人玩索不尽。”陈邦彦经常临摹董其昌的作品,“《临董其昌淳化阁帖》一部,凡十册皆清华朗润,气韵风格独擅一时”。可能他是陈家子弟中笔法最神似董其昌者,“笔意酷似董文敏,晚年几乱真,乞书者踵相接”。“陈匏宗伯庐邦彦之书,得董香光神髓,故酷似之。自少志老,日有书课,临摹志千万本,人往往取其书,截去某人临数字,即以伪充香光书,售得善价,收藏家多不能辩。”陈邦彦经过常年累月的临摹,其作品与董其昌的字非常“酷似”,几乎到乱真的地步,故当时有很多人求取他的书法以冒充董其昌的字。“圣祖最喜香光字,遇外吏进呈之本有疑似者,辄沈吟曰‘其陈邦彦书耶?’高宗尝出内府香光真迹数十轴,于召见时询之曰:‘其中孰为汝所书者?’匏庐审视良久,叩首谢,亦竟不能自辨也。”神似到自己都无法辨认的地步可能是陈邦彦在书法史上的最大成就。但当时有皇帝的赞赏,这必然会得到同僚的认可,无论出于对书法的认可还是政治的需求。在京城时,求书者接踵,而且亦有赝品横行。“公在京师时,侯门相第必得公书以为快,公亦骩骳酬应不倦,公名倾动寰宇,而夷酋土司,金潾玉,咸欲邀公尺幅以为家宝。南中赝手不数百辈,公闻之,略不计也。”张伯英在评价沈荃《落纸云烟帖》中,提到康熙帝身边的书法红人:“圣祖学香光书,一时翰苑诸臣宗尚董体,如查升、陈邦彦均称杰出,而沈旨力尤深。”除了康熙帝的老师沈荃,就数嘉兴的两位书法家陈邦彦和查升在董体上造诣最深厚了。查升(一六五〇——一七〇七),字仲韦,号声山,海宁袁花人。康熙二十七年(一六八八)进士。因查升以他清丽的诗文和秀劲的书法,备受康熙帝所器重。陈奕禧在题《查封君临庭》提到查升的书法深得康熙赏识:“窃恐此卷必为皇上所知,留置御赏便成国宝。”作为查升同乡、同学、内戚这样的多重关系,陈奕禧对查升的评价应该还是比较客观的。“幼时见声山书体遒劲,得其家学,叹为不可及。及长,结为文翰之会,互相砥砺。”查升每次被召入内廷侍候御前,常会书写御作箴铭、年辞贺岁,宫中所用书法大都是查升的墨迹,著录清内府有关佛教、道教之书画藏品的《秘殿珠林》,查升作品都为小楷书所写的佛经,清史稿称其“工书法,精小楷,得董其昌之神”大概也是由此而来。陈元龙(一六五二——一七三六),字广陵,号干斋。清康熙二十四年(一六八五)一甲二名进士(榜眼),授翰林院编修,入直南书房。雍正七年(一七二九),授文渊阁大学士兼礼部尚书。人称“陈阁老”,是陈家官运最为亨达者。“元龙以善摹董书,受知圣祖。”在其任起居注官时,康熙帝曾跟他说:“朕素知尔精于楷书,可写大字一幅。”这一年是康熙二十五年,也是陈元龙中进士的第二年,在御前作书足以说明康熙对陈元龙书法的极为认可。“本朝人不以书名而其书必传者,一为陈文简公,一为陈句山太仆。”陈其元的评价表明,在陈元龙丰富的为官经历中,其书法并未有得到书法史上太多关注。

清杜臻行书七言诗嘉兴博物馆藏

这一时期嘉兴的书家大多为官员而且官位比较显赫,能够直接与皇帝交流。其书名得到了当朝皇帝的认可,并反过来在官场上又获得更多的机会。这些人与陈邦彦、查升一样都是官名远大于书名。如:何元英,顺治十二年(一六五五)进士;杜臻,顺治十五(一六五八)年进士;以及略晚的钱陈群(一六八六——一七七四),康熙十年(一七二一)进士。大致相同的经历,当时的书名声名鹊起,但未真正停留在书法历史上。三

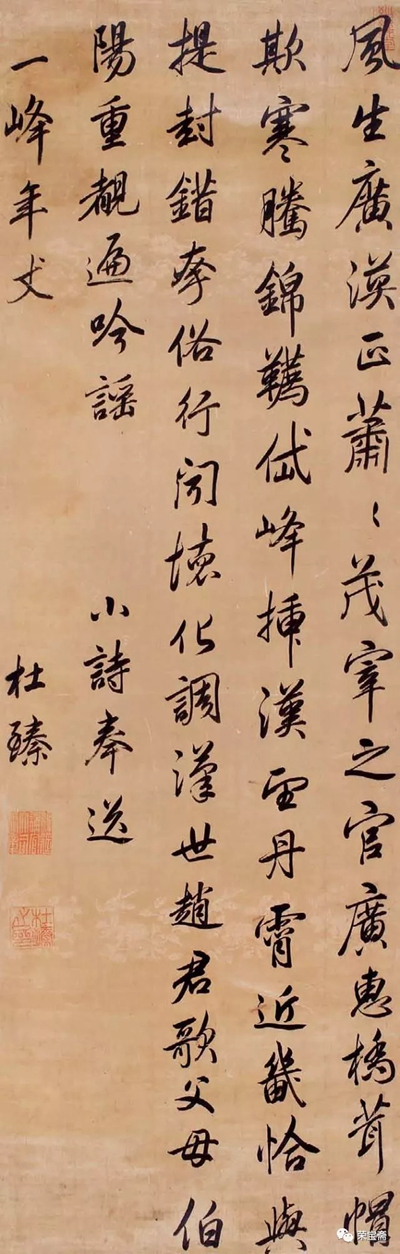

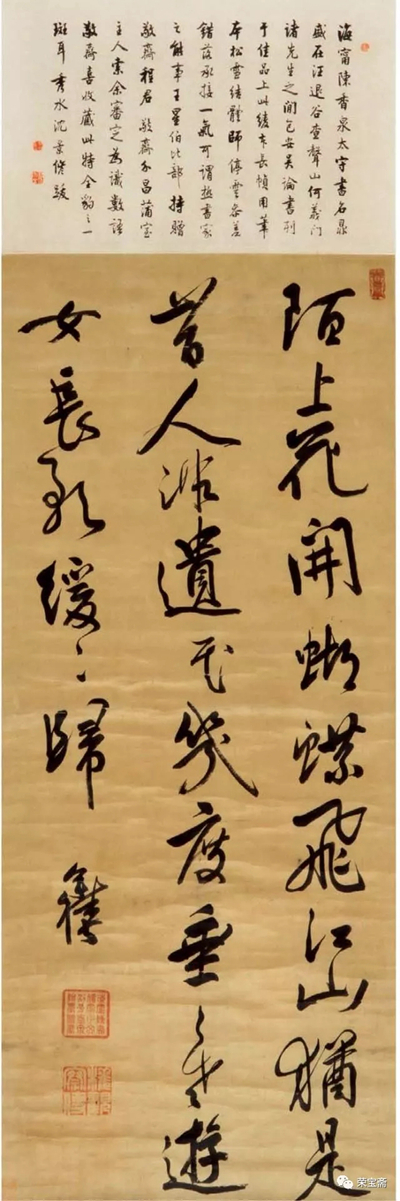

清陈奕禧录苏轼《陌上花开》诗嘉兴博物馆藏

如果嘉兴的书家都留恋于讨巧技艺、讨好皇帝喜好,那么嘉兴在书法史上的地位可能会下降几个层次,正是有陈奕禧这样敢于尝试,敢于变化,在主流中找到传统的价值,使之成为清前期嘉兴地区成就最大的书家。陈奕禧(一六四八——一七〇九),字六谦,又字子文、文一,号香泉,晚号葑叟,海宁盐官人。从陈家与董其昌的渊源来看,陈奕禧幼时学习的草书亦是董其昌的风格。但他并不满足于学习董书,更不甘心受董氏书风的束缚,在其著作中一直对其评价褒贬不一。余绍宋以“文人相轻”来评价这样的现象:“今观先生(陈奕禧)字体亦自董华亭出,而其论华亭每多疑词,岂己入其堂室,故尽知其底蕴,如米襄阳之诋李北海耶。”高佑曾谈到:“予弟六谦……未十龄辄弄笔作真草书,意欲与古人争得失。”高的评论一方面说明陈奕禧的书法天赋卓越,另一面也肯定了他从小就追随古人,与家学并非同步。陈奕禧在《自书兰亭兰亭跋》曾说:“予临兰亭,四十年来不记其数。”可见,陈奕禧的书法之路并非选择碑学就摒弃帖学,而是在两者兼顾中有了创新的尝试。他批判和褒扬董其昌都是其真实的想法,毕竟碑学与帖学在用笔、观念等等都有本质的区别,观念相左本是应该。随着年龄、收藏和阅历的增长,陈奕禧不断逐渐改变其书学观念。康熙十六年(一六七七),陈奕禧赴京师“谒选”时,曾在陕西、河南一带访过碑。康熙十七年(一六七八)官山西安邑丞。他在山西、直隶为官多年。这样的经历为其书法道路打开了另一扇窗户。北方的朋友圈以及访碑的行径直接影响了他的书法观念。王士祯在《分甘余话》:“其书法皆发晋人,于秦汉唐末以来金石文字,收弃尤富,皆为题跋辩证。米元章、黄伯思一流人也。”此与《清史列传》称其书“专效晋人”意思相近。陈奕禧为官过程也是其收藏金石碑拓的过程:“余官于南北三十载,素嗜作书,求得海内墨拓颇富。”收藏的积累,不仅为他提供了书法的素材,而且让他在实践的过程中提炼出了新的书法观念:“予每学蔡、梁等法,且历观北朝、江左诸家之制,融会变态,遂成一体,非篆非隶,善鉴者赏其能,寡识者嗤其怪,然反覆自审,未尝不内惭私哂。”这与陈奕禧注重北碑的观念是相通的。他又在《隐绿轩题识》中说:“《张猛龙碑》亦不知书撰人名,其构造耸拔,具是奇才。承古振今,非此无以开示来学。用笔必知源流所出,如安平新出《崔敬邕墓志》与此相似。”杨宾《大瓢偶笔》亦曾云:“陈香泉专取姿致,然与苏州库官王羽大书一条幅,沉著浑融,绝无轻佻之态。阿云举尊人西公楞言碑学《崔敬邕墓志》,亦深厚有六朝气。”《崔敬邕墓志》和《张猛龙碑》被陈奕禧所推崇,他的“非篆非隶”风格也是从这里提取。在北碑尚未流行的清初,其书法被“寡识者嗤其怪”也便不足为奇。但与其同时代的书法大家何焯,对其评价颇高:“国朝书学远迈前轨,香泉先生尤足雄长一时,搜集金石文字,视金薤琳琅,石墨镌华诸编,不啻倍焉,当其下笔上下古今举篆籀。分隶、章草,行狎之奥,无所不有,惜米元章悉收六朝妙处,酝酿笔端,幸得先生为主盟,岂限今无古人也。”“收六朝妙处”即是指其搜集金石文字之果。陈奕禧在书法历史上地位的显现与其书法理论上的成就也是密不可分。其书法理论主要见于《绿阴亭集》和《隐绿轩题识》,这是其一生书法与书学的总结。对于金石的研究,他曾撰有《金石遗文录》一稿,中言:“然其采辑前人论说,及奕禧自缀论者,仅汉碑数种而已。唐碑以后,十不逢一。则是意在录文,而不全在跋也。即以录文而论,亦鲜体例……皆非辑录之体,似是裒辑未成之书也。”该稿虽未成书,但对清代碑学研究的发展仍具有开创性的意义。……

(本文作者供职于嘉兴博物馆)

(节选自《荣宝斋》2017-03 总第148期)