笔墨冷热四十年

时间:2019-01-11 09:55:27 来源:林木游艺 作者:林木

笔墨冷热四十年

文前小序:

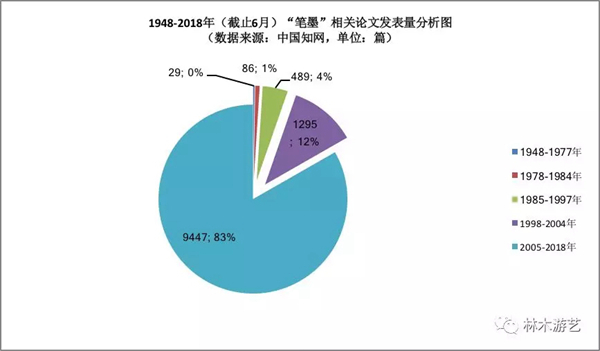

此文曾发表在2018年《美术》第十期,但发表时漏掉了我下面一段非常重要的统计文字和统计图表:从1948年到改革开放前之1977年,发表与笔墨相涉文章共29篇。平均每年1篇。从改革开放之1978年到“八五新潮”前一年之1984年,发表与笔墨相涉文章共86篇。平均每年14篇。从“八五新潮” 之1985年到“笔墨等于零”讨论前之1997年,亦即黄秋园、陈子庄被推出,新文人画受关注的时段,发表与笔墨相涉文章共489篇。平均每年40篇。从“笔墨等于零”讨论的1998年到黄宾虹热开始的2004年,发表与笔墨相涉文章共1295篇。平均每年216篇。从黄宾虹热到传统文化倡导引发的笔墨热的2005年到今天2018年(本年度虽不到一半,仍按一年算),发表与笔墨相涉文章共9447篇。平均每年727篇。

笔墨问题在二十世纪中国画中是个颇具戏剧性色彩的问题。笔墨在二十世纪末突然成为中国画的“底线”和根本,成为中国画界的热潮。但如果对这个世纪有整体研究的话,就会诧异于“笔墨”何以会在二十世纪马上要过完的最后两年才突然大走其红。

可以说,笔墨在几乎整个二十世纪都不是中国画坛的“底线”或核心。二十世纪上半叶,由于西方绘画的冲击,当时捍卫中国画价值的人的全部注意力几乎都集中在中国画之写实写生与否,科学与不科学与否,先进落后与否,集中在中国绘画之哲理性、空间意识、观察方式、造型意识等颇为深刻的角度。20世纪初陈师曾《文人画之价值》是最具影响的中国画专论,他论“文人画之要素,第一人品,第二学问,第三才情,第四思想。具此四者,乃能完善”[1]。这里文人画之“要素”中没有“笔墨”。北京画坛另一领袖金城在其《画学讲义》中更直接了当地说:“欲求新者只可新其意。意新固不在笔墨之间,而在于境界。”这里重的是精神境界而干脆排斥了笔墨。二十世纪上半叶关于中国画论著中最重要的一本,即1932年姚渔湘编辑的《中国画讨论集》(立达书局)汇总当时最重要论家和最具代表性论文二十九篇,其中竟无一篇专论笔墨的论文。其活动基本在二十世纪上半叶的齐白石,在胡佩衡论其艺术的《齐白石画法与欣赏》中竟找不到一段论其笔墨的专论!整个二十世纪上半叶,大概只有黄宾虹在1933年到1934年于上海《国画月刊》上连载的《画法要旨》上论“五字笔法”与“七字墨法”算是笔墨的专论了。至于此说的影响,看看黄宾虹绘画在当时的际遇就知道了。二十世纪上半个世纪高度关注笔墨的黄宾虹画运不佳。1943年八十岁的黄宾虹才在上海第一次办个展,且售价均不高,亦有当时其润例二十年不变之说。或说黄氏留有五十年后方有人能懂的话,可为其当时际遇的旁证。笔墨在二十世纪上半叶没有引起关注,徐悲鸿一段贬笔墨的话倒颇有影响:“夫有真实之山川,而烟云方可怡悦。今不把握一物,而欲以笔墨寄其气韵,放其逸想,试问笔墨将于何处着落……中国文人舍弃其真感以殉笔墨,诚哉其伟大也!”[2]就是1947年徐悲鸿掌北平艺专时爆发的与任教诸国画教师们的论战,中心也不是徐的反笔墨,而是素描排课太长国画招生太少及任人唯亲等原因。

五十年代之后,真正在画坛关注笔墨也只有两个很短的时段,一个是五十年代中期和六十年代初期。从1954年到1957年,王逊与邱石冥、徐燕荪、秦仲文、于非闇们有过关于笔墨价值的争论,董义方与张仃有关于线条是否是国画“命根子”的争论。范围不大,影响有限。线条是否是国画造型的根本,在三、四十年代也有人说,但都是造型语言角度,不是完整意义上的笔墨。1962年到1963年间,关于笔墨有一次人为引发的争论。《美术》杂志编辑部一干人化名“孟兰亭”,在1962年4期上以“来函照登”的方式发表了一段笔墨中心论的话:“愚以为我国绘画传统之精英,要在笔墨。泰山之雄,峨眉之秀,其所以不及图画之耐读者,无笔墨也。中国绘画之能独树一帜,舍笔墨而何耶?”并特设了一个“中国画的创新与笔墨”的专栏专门组织讨论。但一则时间不长,二则多属心得随感似的几百字短文,仅周韶华刘纲纪合写的《略论中国画的笔墨与推陈出新》[3]有一定的容量与深度……[4]

以上就是二十世纪大半个世纪中,亦即“改革开放”之前近八十年,中国画坛关于“笔墨”关注的真实状态。

1978年,终于迎来了“改革开放” 的时代。打开国门放眼世界的中国画家最关心的当然是“开放”的眼光,“外面的世界好精彩”!那时不可能有人想回归古代回归传统回归笔墨!八十年代初,是后来那位因“笔墨等于零”的文章引发轩然大波的吴冠中一篇《内容决定形式?》[5]引发了一向把“形式美”等同于“形式主义”等同于“资产阶级文艺观”的拨乱反正大讨论。尽管参与讨论的多是纯理论家和油画界个别人,几无国画家介入,但这次轰轰烈烈的形式内容的讨论却为一位否定笔墨的海外画家登场作了文艺风气的铺垫。此人就是1981年11月来北京参加中国画研究院成立大会的台湾现代水墨画家刘国松。这位在六十年代就反中锋反毛笔的台湾画坛造反派,是由一度反对国画的中国美术家协会主席江丰请来的。由于那时的关注点是在“形式美”,是“创新”,是“现代”与否,没人在意过笔墨,所以国画界及中国画理论界、评论界所有的要人(几无例外)都热情地拥抱这位以“现代”和“创新”相标榜的刘国松。当刘国松以其“旋风” 和“冲击波”般的展览、演讲、肌理制作之技法演示席卷大陆画坛的时候,全中国最重要的中国画画家(不论东西南北)、评论家们(包括十余年后将成为最坚定的笔墨捍卫者的人们)此时全都给予刘国松以最坚定的支持和最热烈的赞美。例如某位十余年后转变成为著名笔墨倡导者的艺评家当时是这样说的:“对制造非笔肌理的作法,各界包括艺评家一直存在着不同的看法。贬义者称之为‘杂技’、‘歧途’。我个人的意见,认为这种种新媒材、工具和技巧方法的探索实验,是传统水墨画发展演变的合乎逻辑的结果,它拓展丰富了水墨画的技巧和表现力,为水墨画的现代化作出了贡献。其价值除了语言技巧的意义之外,还有突破传统思维,引发创造性思维的意义。”八十年代席卷大陆画坛的刘国松旋风,成为这四十年笔墨冷热演化的一个有趣而有力的旁证。[6]

改革开放打开国门的直接结果,是中国的艺术家们突然发现自己已经落伍了!由于我们都信奉进化论,按此普世的理论,我们走过了现实主义、印象主义,该走现代主义才是。包括吴冠中的形式美,在西方其实都具现代主义的内涵。所以从八十年代初至“八五新潮”,流行的都是以西方现代主义诸流派为特色的东西。与此“新潮”相比较,传统中国画当然该“落后”得一塌糊涂。这就是在“八五新潮”大潮声之中,李小山《当代中国画之我见》应运出炉的原因。该文喊出了“中国画已到了穷途末日的时候”的耸听危言。纵观其文,其核心仍是“创新” 与“现代”。 他认为“绘画观念的变化是绘画革命的开端。我们认识和评价当代中国画也必须依据这一基点来进行。”“我们究竟要革新中国画的哪个方面呢?……革新中国画的首要任务是改变我们对那套严格的形式规范的崇拜,从一套套的形式框框中突破出来”。[7]一句话,中国画突破既有规范(其中主要“形式规范” 应当包括笔墨),全方位“革新”为要务。还是八十年代以来“创新”“现代性”那一套。专门批判中国画的这篇强悍檄文也几乎不指涉笔墨。由此可见,从八十年代初到“八五新潮”基本倾向是是一种西方化的“现代艺术”潮。在这种以西方化倾向的“现代艺术”模式为标准的“革命”中,年轻人固然迅速卷入其中,如谷文达一类水墨画的“现代”倾向,中老年艺术家为了表现宽容与开放的气度,大多也不能对李小山式“革命”有所批评。这种氛围中“笔墨”仍然难以受到关注。

物极必反。当中国画被人批评得一无是处时,偌大一中国总会有人站出来捍卫中国画的地位。故在西化的“八五新潮” 起来之后,中国画界几乎同步推出两位纯粹传统型的画家:江西的黄秋园与四川的陈子庄。1979年就去世了的黄秋园,以其传统山水画功力之深厚受到画界关注。“八五新潮” 之后的1986年,由中国美术馆、中国画研究院和江西省文化厅等联合主办,在中国美术馆举办了黄秋园遗作展,画展引起强烈反响。其后,黄秋园又被追认为中国美术家协会会员,中央美术学院兼任名誉教授,中国画研究院名誉院委。这种身后际遇,在画坛堪称前无古人,后无来者。李可染先生十分感慨黄秋园艺术之精妙,至有“国有颜回而不知,深以为耻”之叹。又题辞:“黄秋园先生山水画有石溪笔墨之圆厚、石涛意境之清新、王蒙布局之茂密,含英咀华,自成家法。苍苍茫茫,烟云满纸,望之气象万千,扑人眉宇。二石、山樵在世,亦必叹服。”从李可染对黄秋园评价来看,是从山水画诸要素合而论之,而出之以“气象万千”的境界之评的。由于黄秋园属传统山水画之功力深厚者,故在深研传统的美术史家薛永年看来,黄秋园属于传统山水画中“丘壑笔墨兼胜的一派”,“反映在他作品中关于丘壑、笔墨与意境,关系到传统的深入领悟,对于重写生而轻临摹,重丘壑而轻笔墨,或只重笔墨的再现能力与孤立静止的形式美的同行不知是否有所启示?”[8]从李可染和薛永年两位对黄秋园的评价看,他们都是从山水画诸要素角度,把笔墨、丘壑、结构、境界合而论之,并未对笔墨作刻意强调。黄秋园自己最重视的则是人品与悟性,反之,他谈笔墨倒是在技法层次上:“经过临摹才能掌握中国画的用笔用墨等基本技法。不掌握如何运用笔墨等基本技法又怎样去写生,怎样把自然物象用笔墨的形式表现在纸上呢?”[9]

四川的陈子庄1976年去世,版画家吴凡是最先推荐陈子庄艺术的人。他在1982年《美术》第6期上,以《奇而实朴 变而更真──怀念陈子庄和他的艺术》为题,分析陈子庄艺术的特征。吴凡概括其画道:“充溢于画幅、引起读者精神共鸣的,是总体的情、意、趣、格,而不是局部的枝节点画。面对陈子庄的作品,你会神游于或为清新、或为空灵、或为浑成、或为绵邈的美的境界,你还未及去辩认那给你造成这种精神境界的物质性的笔墨形式,似乎那笔墨形式很知趣,它在完成其表现任务后,就悄悄地向后隐退了;当你从神游中醒来,细审其笔墨形式时,又会发现那笔墨形式运用得十分自然、精到。”吴凡还引陈子庄自题画“不在笔墨而在意度”以证之。吴凡说,“确定作品意境格调的是作者主观的精神意向,这精神意向大约就是陈子庄所说的‘意度’了。”由中国美术家协会、中国美术馆和四川省美术家协会主办的陈子庄的遗作展1988年在中国美术馆展出,与1986年的黄秋园展一样,在西化思潮中引起深刻的关注。

黄秋园和陈子庄是八十年代西化潮反激出的体现中国美术传统的两位代表人物。他们都有其优秀的传统修养,当然也包括笔墨修养。但如上所述,两位的笔墨功夫是从属于其境界营造或意度表达的。在西化与回归两种主要倾向的冲突中,人们关注的也主要是西方的“现代”和传统的中国之别,即使在这两位以传统功底著名的典型传统画家身上,其笔墨受到了关注,但仍不可能成为当时中国画界受人特别关注的中国画的根本与核心,连他们自己也没这样认为。

八十年代的西化潮更反激出一个中国画的群体,这就是“新文人画”群体。“八五新潮”中南京的李小山对中国画开了一炮后,八五年底,《南京艺术学院学报》针对李小山的观点在南京开了一座谈会。会上,以后成为“新文人画”群体主力的王孟奇在会上说了一段很无奈的话:“国家与民族的积弱,使我们古老的艺术失去了应有的魅力与力度。试想,假如中国依然是世界经济大国,一般国人与洋人都将以何种心理与面目对待数千年深厚传统的中国艺术。……今人遗憾的是眼前的事实,我们民族的古老艺术连自我宣传的能力都很弱。……谁让我们喜欢中国画,喜欢文人画呢?只好等着被冷落吧。”[10]正是这些不甘冷落的热爱传统绘画热爱文人画的人,后来在一片唱衰传统艺术的西化潮中树起了“新文人画”的大旗。由边平山、王孟奇等北京南京的崇尚文人画的画家们在1987、1988年连续举行“南北方中国画联展” 。在1988年展出时,陈绶祥建议改名“中国新文人画展”。 此次展名最终虽未改,但“新文人画”却由此出炉。1989年4月11日,“中国新文人画展”就在陈绶祥所属中国艺术研究院美术研究所参与下在中国美术馆开展了。按美术研究所所长邓福星在《美术》1989年第5期上《新文人画略说》中的说法,新旧文人画的“一致性至少有以下四点:创作出于缘情言志、抒发感受性情,也写照学识品格;二、讲究笔墨,在程式化的表现方式中,寻求个性化的样式;三、创造诗书画的意境,摒俗求雅;四、作品主题是出世的。”邓福星还指出新文人画中三种主要趋向,一种是题材上、笔墨形式上以及意境和趣味上承袭旧文人画传统,笔墨相当纯熟,也有自己之新意者;一类是笔墨纯熟但新意不够者;还有一类是传统特色十足,但时代感也鲜明者。1989年撰文的邓福星把“新文人画”的出现说成是“最近两三年算起”的现象。可见的确是“八五新潮”反激的结果。由于“新文人画”参照的是强大的“文人画”传统,使这群打着“文人”旗号的画家们处于不利的位置。故在坚持多年后,于1997年举行最后一次展览后就宣布偃旗息鼓了。尽管如此,从笔墨这角度上看,或许在二十世纪后期中国画史上,“新文人画”算是涉及笔墨较自觉也较有规模的一次,尽管笔墨在这群画家那里有所重视,但决非其作画之全部。同时,“新文人画”在国画界人数也不多,且至始至终处于有争议的状态,当然也就不具备思潮的意义。这个群体或倾向“新文人画”群体的国画家们在创作中关注笔墨的时间从1987年到1997年,刚好与后面的笔墨论争和黄宾虹热相衔接。

从八十年代到九十年代末,随着西化潮的汹涌,反拨意味的回归传统的倾向也应运而起。其中笔墨或与笔墨相涉的研究开始出现。笔者在“新文人画”打出旗帜前的前两年,即1987年1月,在上海人民美术出版社出版有《论文人画》一书,其中有《笔墨》之专节。我在1991年8月又出版有《明清文人画新潮》一书,不仅在书中设了《明清文人画的笔情墨趣》之笔墨专节,还在该书中对董其昌、“四王”在笔墨上重要的贡献及笔墨独立表现的历史沿革作了专门的梳理,并彻底否定对明清文人画流行的价值贬抑倾向。与此同时,1989年上海书画出版社组织召开了“董其昌国际学术研讨会” ,与会者六十余人,对这位在历史上倡导笔墨的开拓者给于了高度评价。1992年上海书画出版社又组织召开了“‘四王’绘画艺术国际研讨会”,与会者六十余人,对画史上这群“笔墨”的发扬光大群体重作正面的肯定。1994年由中央美院、故宫博物院和美国加州大学、斯坦福大学四家联合主办“‘明清绘画透析’中美学术研讨会”,近四十位著名学者参加,该会堪称为明清绘画作总体性拨乱反正洗清恶名的一次重要会议。由于笔墨的独特而崇高的地位主要在明末清初确立,尤其与董其昌、“四王”直接相关,所以这几次会议在笔墨于当代画坛学术地位的确立,有极为重要的意义。到2000年五月,由香港艺术发展局主办,香港大学和香港中文大学承办,直接针对笔墨,举办了“笔墨论辩:现代中国画国际研讨会”。尽管十余年中这几次与笔墨有关的重要学术会议之与会者皆中国画领域著名学者,其会议成果未必马上有普及的意义,但会议的召开,会议论文及论文集的广泛发表与出版,会议纪要的发布,在营造推崇笔墨的学术氛围,引领学术风气上还是有较大作用的。

真正把笔墨推到美术界近乎家喻户晓地步,是由下述两个事件去达到的:一个是“笔墨等于零”的论争,一个是黄宾虹热的营造。

在二十世纪八十年代初以“内容决定形式?”惹出一场大争论的吴冠中,没想到他还注定要在九十年代于笔墨上再惹出又一场大风波。

“笔墨等于零”本来是吴冠中1991年12月在香港明报总编举行的一次宴席上随口的一句话,没想到与香港大学的万青屴当场争辩起来。为息事宁人,总编请二人各写一篇文章发出来。吴冠中很快写出,以标题党的醒目方式,就叫《笔墨等于零》,发在1992年3月号的《明报》上。万青屴则以《无笔无墨等于零:虚白斋藏明清绘画论稿》回敬了一篇,发在1992年9月香港的《名家翰墨》第32辑上。此事发生在香港,文章也发在香港,大陆画界基本不知道,此事也就不了了之。殊不知事过六年,到了1998年11月的北京,中国油画学会和李可染基金会联合主办的《当代中国山水画·油画风景展》及《现代中国绘画中的自然:中外比较艺术学术研讨会》上,张仃先生把六年前吴冠中那篇标题党文章提出来批评,且争锋相对地标以《守住中国画的底线》的醒目标题。本来,细读吴冠中的文章,他有这样的表述:“笔墨只是奴才,它绝对奴役于作者思想情感的表达。情思在发展,作为奴才的笔墨的手法永远跟着变换形态……脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零,正如未塑造形象的泥巴,其价值等于零”。万青屴的反驳是这样的:“笔墨并不仅仅是抽象的点、线、面,或是隶属于物象的‘造型手段’,笔墨是画家心灵的迹化、性格的外现、气质的流露、审美的显示、学养的标记。笔墨本身是有内容的,这个内容就是画家的本人。”按明清笔墨的独立精神传达来看,万青屴当然是对的。笔墨既有塑造形象的功用,但它本身也是主体精神的象征。但到张仃这儿,一如他在五十年代以为线条就是中国画的“命根子”一样,这次他激赞的是“笔墨”:一幅好的中国画要素很多,但是基本的一条就是笔墨。……笔精墨妙,这是中国文化慧根之所系,如果中国画不想消亡,这条底线就必须守住,守住这条底线,一切都好说。”[11]

这一来,笔墨一下子就火起来了。这次笔墨热毫无疑问是本世纪最热闹的一次。在传媒空前发达的世纪末,报人们唯恐没有“卖点”,这次争论甚至超出了美术界。不仅美术理论界的名家大腕们纷纷上场,老少画家们相继发言撰文,各家美术期刊、各美术院校校刊争相讨论,就连各大报,各地的日报、晚报、晨报、商报都在讨论笔墨,大有雅俗共赏,老少咸宜之性质。笔者也应《文汇报》之邀撰有一文《中国画的笔墨与底线》。文章指出笔墨有其发展过程,今天所谓的“笔墨”意蕴,主要是明末清代文人画阶段的含意,不能以偏概全,把笔墨当成整个传统绘画之本。因为明中期之前,绘画讲意境,笔墨帮助塑造意境,并未追求笔墨的独立表现。文章还特别指出了传统绘画有其庞大而丰富的体系构成,笔墨在传统绘画其他领域例如宗教画民间画乃至宫廷画中都没有强调过董其昌松江派之后包括“四王”们的笔墨那种独立的精神性意蕴。应该“从中国画的表象去探索中国画的深层思维机制和造型机制。其实,就笔墨自身而言,它的美学机制和构成原则也比它的外在表现形态重要得多。如果我们能真正探究这些本质性的因素,找出一些真正属于“底线’的东西,我们对‘笔墨’的继承才有可能得其真髓。”[12]看来笔者之文引起了张仃先生的注意。他在对他的访谈中对笔者有回应:“衷心希望在这次争论中能把这个中国画的深层机制──不管是思维机制还是造型机制──挖掘出来”。尽管“我认为黄宾虹先生事实上已经挖掘出了这个深层机制”。 [13]

值得指出的是,吴冠中并没有直接撰文参与这次“争论”, 亦如他八十年代初放了《内容决定形式?》一炮后也不再介入一样。他好象只是一个善于提出尖锐问题的搅局者。但有支持吴冠中观点的文章出现。尽管大多数文章对吴的观点持批评态度。但许多批评者不仅对笔墨没有深入研究,连吴冠中的文章大多也没看,仅冲着标题去,其讨论之浮泛可以想见。纵观这次热闹非凡的讨论,主张西方式视觉性质之形式美的吴冠中固然没有弄懂文人画的笔墨内涵,但自己画中的笔墨大成问题的张仃来当这次论争的主将不仅名不符实,且其观念也不准确。加上本文前面谈到的,二十世纪几乎一个世纪都没有对笔墨进行过深入系统的研究,全中国画坛突然都来大谈笔墨,能以什么研究基础来深入展开讨论?最突出的问题是,即使说得有些深入的,也往往拿明清文人画笔墨的特定内涵去取代整个数千年绘画传统之笔墨概念,这显然也有碍于对悠久传统的准确理解和学习继承。这使我在经历这次讨论后,花了一年多时间,在以前既有的古代画史画论研究基础上,完成了二十万余字的《笔墨论》[14],全书对笔墨研究的历史回顾,笔墨与中国绘画体系的关系,笔墨的历史演进,笔墨的形态,笔墨的传统文化精神,笔墨与自然与色彩与工具材料的关系及当前的笔墨论辩作了较为翔实与深入的研究。该书亦可算是对这次笔墨论争的一种较为慎重与实在的参与。

这次关于笔墨的讨论虽然总体看并不深入,但由于吴冠中本人基本不参与争论,持吴冠中观点介入者亦不多,故客观的效果却是,笔墨因此而深入人心。接踵而至的2004年8月开始的黄宾虹热则更把笔墨的崇拜掀起了高潮。活动由中国艺术研究院主办,全称是“黄宾虹国际学术研讨会暨系列展览”。这是二十世纪以来以黄宾虹为中心议题的规格最高的大型国际性学术会议。与会的海内外著名专家学者约五十人。大家讨论的议题有黄宾虹的生平、风格、史学研究,而黄宾虹的笔墨语言无疑是重点。例如对会议组织者之一的郎绍君而言,他是这样看的:黄宾虹对中国画的认识,最突出的特点就是深入──尤其是对中国画形式语言认识的深入。但这种深入又不是孤立的,与西方的纯形式的“本体自律”很不相同。他把笔墨形式与“内美”联系在一起看。这是许多人达不到的。卢辅圣在《黄宾虹画集》序言中说‘广的方面黄宾虹不如齐白石,但从深入的角度看,齐白石不如黄宾虹。’(大意)是有道理的。对于黄宾虹来说,笔墨几乎就是中国画的全部、就是它最本质的体现──笔墨既是一种境界,又是一种人格化的表现,同时笔墨也是构成中国画自身存在价值的最终标准。”[15]黄宾虹这次活动,本建立在上述笔墨论辩之后,笔墨之风因此而烈火烹油,至此而兴旺起来,至今亦然。再加上经过2008年世界性经济危机之后,中国经济奇迹般地跃升世界第二大经济体,实力强大之后的中国在提倡文化自觉与自信,传统艺术得到全社会的支持。王孟奇当年憧憬的经济大国地位真的来了!随着中国画地位的迅速提升,笔墨被当成传统绘画的核心要素受到更多的关注。此后包括齐白石、徐悲鸿、张大千、傅抱石、李可染在内的数十件中国画作品在拍卖中过亿。在拍场中一向不被看好的黄宾虹,也随着笔墨热的兴起而大走其红,全国山水一片黑算是标志。2017年黄宾虹的《黄山汤口》以3.45亿元的天价拍卖创当时中国画拍卖的最高价(齐白石《松柏高立图》至今未能真正成交),无疑是这次因笔墨热而带动黄宾虹热,以致两股热潮互动的结果,《黄山汤口》的天价成为笔墨热潮出现的一个最具典型意义的标志。

“对于黄宾虹来说,笔墨几乎就是中国画的全部、就是它最本质的体现”的说法对于黄宾虹是对的。作为1865年同治年间出生的黄宾虹,有着典型的笔墨思维。他自己给“大家画者”的定位就有“阐明笔墨之奥”这重要一条。其实,笔墨这种“力乎?巧乎?神乎?胆乎?学乎?识乎?尽在此矣”(明·陈继儒)的精神性特点及独立表现特征,主要倡导于明未以董其昌为首的松江派,以后再在“四王”那里作了独立性的强势发展。由于董其昌“祖述董巨,宪章倪黄,绍绝业于三百年之后,而为吾朝画学之祖”。[16]董其昌影响巨大而深远,清朝数代皇帝们习书画者,大多学董其昌,故笔墨之倡,蔚然而成风。今人大多已不知笔墨神圣的由来。作为中国古典传统中由线条的运用到书画结合再至笔墨精神的独立传达,这当然是合乎逻辑的自然发展。但博大精深的中国古典绘画传统中还有意象的深刻内核,山水画中也还有意境的更为源远流长的因素,以及不属于文人画系统的宗教画、民间画、宫廷画等多种传统绘画的分支。即使是文人画,吴派之前的笔墨帮助造境,并没有突出的后世独立表现的价值。意境的传统至吴派而止,松江派则开启笔墨之风。即明人唐志契所谓“苏州画论理,松江画论笔”是也。笔墨风起,丘壑营造被视为低俗,此风最后毁了山水画的发展,清中后期花鸟取代山水而成画坛主流,与山水中笔墨过份孤立追求有关。今人论及此处,多以复古为由。其实“四王”后学潜心笔墨,以今人笔墨,运古人丘壑,并非真正复古。但脱离了大千世界的鲜活与生动,孤离的笔墨可能真会给自己的艺术带来陈陈相因的套路。清中期方熏《山静居论画》就看到这种倾向的危害:“凡作画者,多究心笔墨,而于章法位置,往往忽之。不知古人丘壑生发不已,时出新意,别开生面。……近日画少丘壑,人皆习得搬前换后法耳。”就是倡导笔墨的大宗师董其昌,钱杜还批评说,“予不喜董香光画,以其有笔墨而无丘壑”。(《松壶画忆》)以此观之,吴冠中的笔墨论中亦不无某些道理。以此观今天中国画画坛,近十来年对笔墨的推崇,使画家们在不忘自然的同时能究心笔墨,不少把笔墨与意境意趣融合在一起的优秀作品值得称赞;但也有一些脱离自然刻意笔墨,仅以“搬前换后法”而成样式主义的套路者亦受一知半解者追捧。

看来还是唐人张璪那句千年警句“外师造化,中得心源”八个字,既概括了中国艺术意象的特质,当然也概括了笔墨在当代画坛应有的位置。

附

关于笔墨文章发表量的大数据分析

1948年初—2018年6月初

文章完成之时于中国知网输入“笔墨” 主题词,从“文献”检索收得从1948年到2018年6月初,70年间相关文章11346篇。查看“笔墨的指数分析结果”,在“发表年度”栏里,从1948年到2018年,除从1949年到1956年八年时间阙如外,每年均有与笔墨相关论文的年度发表篇数。每年都有统计数。依本文所析一些与笔墨相关的关键年度分成阶段,统计如下:

从1948年到改革开放前之1977年,发表与笔墨相涉文章共29篇。平均每年1篇。

从改革开放之1978年到“八五新潮”前一年之1984年,发表与笔墨相涉文章共86篇。平均每年14篇。

从“八五新潮” 之1985年到“笔墨等于零”讨论前之1997年,亦即黄秋园、陈子庄被推出,新文人画受关注的时段,发表与笔墨相涉文章共489篇。平均每年40篇。

从“笔墨等于零”讨论的1998年到黄宾虹热开始的2004年,发表与笔墨相涉文章共1295篇。平均每年216篇。

从黄宾虹热到传统文化倡导引发的笔墨热的2005年到今天2018年(本年度虽不到一半,仍按一年算),发表与笔墨相涉文章共9447篇。平均每年727篇。

按以上大数据之精确分析,与本文之笔墨趋势研究可互为呼应佐证。同时学术界盲目追风的风气于此也有一形象之见证。

2018.5.26成都东山居竹斋

注释:

[2] 徐悲鸿1943年《新艺术运动之回顾与前瞻》,载王震徐伯阳编《徐悲鸿艺术文集》,宁夏人民出版社1994年12月。

[3] 周韶华 刘纲纪《略论中国画的笔墨与推陈出新》,连载于《美术》1963年第2期、第3期。

[4] 从二十世纪初至改革开放之前中国画画坛关于笔墨的动态请参考林木著《笔墨论》第一章《二十世纪笔墨研究的历史回顾》,上海画报出版社2002年8月。

[5] 吴冠中《内容决定形式?》,载《美术》1981年第3期。

[6] 这部份内容,请参看林木著《刘国松的中国现代画之路》第十五章《刘国松的大陆旋风》,四川美术出版社2007.4。

[7] 李小山《当代中国画之我见》,载《江苏画刋》1985.7。

[8] 薛永年《在黄秋园山水前沉思》,《美术研究》1987.7。

[9] 黄良楷《黄秋园艺术思想拾零》载《美术研究》1987年第2期。

[10] 何敏文《〈中国画之我见〉座谈会发言纪要》,《南京艺术学院学报》1986年第4期。

[11] 《现代中国绘画中的自然:中外比较艺术学术研讨会论文集》,广西美术出版社1998年10月。

[12] 林木《中国画的笔墨与底线》,载《文汇报》1999年4月6日第12版。

[13] 陈瑞林《守住底线发展传统:张仃再谈中国画的笔墨问题》,《美术观察》1999年第9期。

[14] 林木《笔墨论》,上海画报出版社2002年8月。

[15] 杭春晓《黄宾虹的意义──郎绍君访谈》,《美术观察》2004年第6期。

[16] 清·沈宗骞《芥舟学画编》,载卢甫圣主编《中国书画全书》第十册,上海书画出版社1993年10月。

林木简介

Lin Mu

※四川大学教授,上海美术学院特聘教授,中国美术家协会理论委员会委员,国家近现代美术研究中心专家委员会委员,中国画学会理事,第十一届第十二届全国美展评委,第十一届、第十二届全国美展 ‘中国美术奖·理论评论奖’”终审评委,著作十余本,论文评论近千篇,总计近千万字。为美术界活跃的美术史家,美术评论家。