作伪是中国画的传统吗?

时间:2022-01-11 14:09:13 来源:中华珍宝馆 作者:傅申

作伪是中国画的传统吗?

导读:在强调原创性的今天,模仿被看作一种想象力的匮乏,作伪则是欺骗,一种道德的缺失。但在传统中国,临摹是学画的必经之路,而一个人若有以假乱真的才能,甚至还会得到相应的名望。

那么,作伪真的是中国画的传统吗?如今的我们又该如何看待它?

模仿与伪造的艺术传统

/ 傅 申

在中国,艺术家通过临摹古代杰作来学习书画。摄影术肇兴之前,易损毁的艺术品得以保存、流传的最佳方式就是一丝不苟地徒手模仿。虽然一直存在争议,但在中国,作为授业方式的临摹有其价值,并且能带来一定的声誉。

在中国文学与艺术悠长的历史中,对于临摹内在价值的论辨已成为最有争议的话题。而在二十世纪初之前,临摹的拥护者占绝大多数。包括张大千在内的大多数人坚信,研习古人并临摹他们的作品能够为个人的艺术表达提供至关重要的技法与洞察。

或许在书法领域中,临摹作为学习方法的价值最容易被理解。学生学写汉字时,需要强记点线组合以及书写的恰当顺序。通过复写大师的作品—一先临摹单一汉字部件、再扩展到整体结构一一学生不仅可以学会认识字形,还能识别出优劣书法的差异。逐渐地,学生将个人的节奏融入用笔,便具备了独立书写的能力。

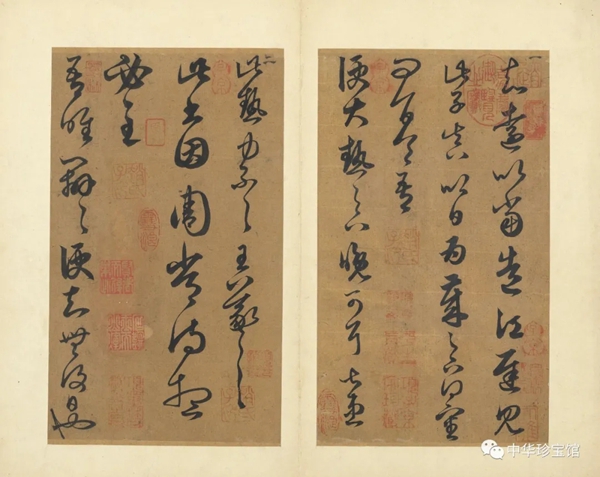

赵孟頫《临王羲之书》台北故宫博物院藏

然而,临摹不仅是学艺的一个阶段,它本身也有其价值。这份价值对西方人来说很难被理解。西方的普遍观点认为,模仿意味着想象力的匮乏,而作伪则是一种欺骗。或许只有在结合了重复与创新的表演艺术中,模仿才会被激赏。演员会因复述莎士比亚的独白而赢得荣誉;音乐家演奏或模仿曾被表演过数干次的作品时,他的个人表现也会得到品评。

舞台上的成功取决于技术和想象力,这些在视觉艺术中也同样重要。中国人认识到,无论是画家、书法家、演员还是音乐家,模仿能令艺术家从蓄积的经验中获益。他们信奉稽古揆今的理念。正如在西方,音乐家通过一次次演奏来成功地再现贝多芬一般,在中国,复古对艺术家来说也是一项重要的挑战。

明人《仿溪山行旅图》

张大千就临摹绘画的价值,详细阐述了自己的观点:

在我个人的看法,要学画,首先应从勾摹古人名迹入手,由临抚的功夫中方能熟悉勾勒线条,进而了解规矩法度。

在高岭梅出版的评述中,张氏也对临摹练习进行辩护:讥人临摹古画为依傍门户者,徒见其浅陋。临画如读书,如习碑帖。几曾见不读书而能文,不习碑帖而善书者乎?

张氏曾说:“有一点最要注意的就是切忌偏爱,因为名家之画都有其长,学习的人都应该吸收采取。但每人的笔触天生有不同之处,故学习的时候不可专学一人,也不可单就自己的笔路去追求,要凭苦学与慧心来汲取名作的精神,又要能转变他,才能立意创作,才能成为独立性的画家。”

张大千伪作 传巨然《茂林叠嶂图》大英博物馆藏

是仅仅临摹古人还是挑战古人,转变的方式有所不同。张氏也警告说,为了达到转变的最高水平,艺术家必须自内向外地研习范本、追寻创作的灵感。张氏认为,达到这种高度所需要的不单是再现,还应巧妙地经营范本中的构成元素。他曾指导他的学生胡俨,说:“把画挂起来,分三个步骤进行。先是按原作缩小,继之按原作放大,最后按原大对临。以能与原作套得住为准。”

这就是张氏自学临画的三个步骤。在前两步中,改变原作的尺寸是他独有的临摹练习方法,这种锻炼类似于学音乐的学生以不同节拍演奏同样的作品,亦或是西洋美术生用各种不同的比例、视角描绘对象。

张大千伪作 传韩幹《圉人呈马图》大都会艺术博物馆藏

纵观张大千的艺术生涯,虽然他早年的临作占比更多,但他一生都在持续不断地临摹着他所欣赏的作品。甚至他将临摹的准则应用到自己的绘事之中,尤其是他会创作一幅画的多个版本(泼墨泼彩作品除外)。或许是受西方的影响,许多与张氏同时代的人都担心临摹会限制创造力。但即使避开了临摹,他们也时常流于盲目地重复流行式样。张大千应对复古的方式提升了他的创造力,仅仅是因为他认可临摹是一种值得实践的艺术传统。

西方所谓“有罪的胞兄”,即伪作,与临摹作品之间并不总有清晰的分野。二者的主要区别在于作者的意图:在特定情况下任何临作都能变成伪作。中国艺术中的模仿主要有三种,每一种张大千都亲身实践过。

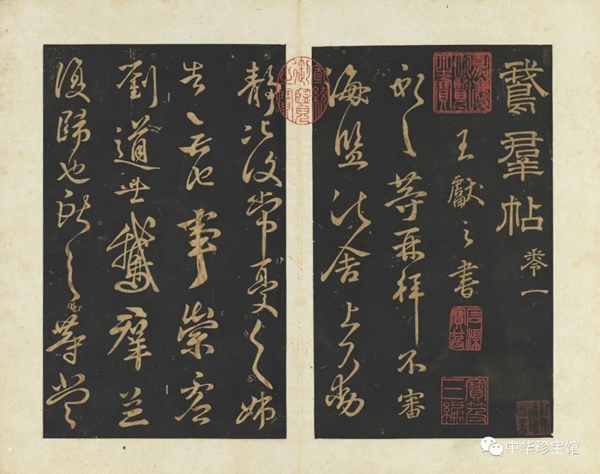

第一种为“临”,艺术家不借助描摹工具或机械设备,对原作尽可能精准地模仿。张氏对刘道士(活动于10世纪)《湖山清晓图》的临本就是“临”的绝佳例证。

(左)五代·刘道士《湖山春晓图》(右)张大千《临湖山春晓图》

第二种类型为“仿”,相较前者,它的个人表现成分更多一些。尽管张氏称《安晚图》是对朱耷(1626一1705)作品的精“临”,但它其实是徒手“仿”的范例。

张大千《安晚图》

第三种称为“造”,作者并不从现有的古代名家作品集中复制,而是取法名家风格来画一件新作。

一位艺术家可以在任何类型的模仿作品上署名,也可以承认其出处。但是一件临作往往缺失署款,或是艺术家仅仅临写了古代名家的签名。如果签上古代大师的名讳意在欺诈,那么这件临本就是伪作。若是临者为了将作品卖上一个浮夸的高价,而有意做旧纸张、绢帛,又添加上伪造的印章和仿冒的题跋,这种作品无论在东方还是西方都会被当成伪作。

相比于西方,中国人更强调“买家得擦亮眼睛”的观点。相比于卖方确保作品是真迹的义务,买方更有责任去辨伪鉴真。张大千作伪的原因很多:表达他对古代大师的倾慕、检验他的个人技艺、评定他人的鉴赏能力,亦或是逐利。

张大千伪作传巨然《阔浦遥山图》台北故宫博物院藏

古往今来,中国艺术家的种种轶事表明,在中国,模仿与作伪的动机具有历史复杂性,甚至在特定场合中,传统上的作伪还会受到赞誉。其中最早的一则故事讲述了王献之(344一386)伪造其父书法的事迹,他的父亲王羲之(约303一约365)是千古流芳的书圣:羲之往都,临行题壁。子敬密拭除之,辄书易其处,私为不恶。羲之还见,乃叹曰:“吾去时真大醉也!”敬乃内惭。

许多与伪作相关的事迹都离不开集书法家、画家、艺术理论家与收藏家于一身的米芾(1051一1107),他在《书史》中记载了这样的经历:王诜每余到都下,邀过其第,即大出书帖,索余临学。因柜中翻索书画,见余所临王子敬《鹅群帖》,染古色麻纸,满目皴纹,鉴囊玉轴,装剪他书上跋,连于其后;又以临虞帖装染,使公卿跋。余适见,大笑,王就手夺去。

王献之《鹅群帖》台北故宫博物院藏

在米芾不知情的情况下,“忠实的”临本变成了伪作。另一方面,他为了检验自已作为书家的技艺,也为了考察其书法观者的鉴赏水平,也有意创作一些仿本:米元章……尤工临移,至能乱真,常从人借古本自临拓,临竟,并与临本真本还其家,令自择其一,而其家不能辨也。

另一则典故则表现出米芾对仿作、甚至是伪作的宽容与赞赏:陈寺丞伯修之子也,好学书,尝于枕屏效米元章笔迹……一日元章过之,见而惊焉……元章喜甚,因授以作字提笔之法。

虽然这些例子仅论及书法,但这类看法对绘画也同样适用。一份十七世纪重要赞助人周亮工(1612一1672)的记载表明,作伪的艺术能够提升画家的声誉:王石谷…仿临宋元人,无徵不肖,吴下人多倩其作装潢为伪,以愚好古者,虽老于鉴别,亦不知为近人笔……石谷天资高,年力富,下笔便可与古人齐驱。百年以来,第一人也。

王翚《临范宽雪山图》台北故宫博物院藏

周亮工十分欣赏王翚的模仿技巧,所以在赞美这位画家时,他最先提到的就是他的模仿成就。同样,张大千最初的声誉也来自伪造,尤其是伪造石涛的作品,而张氏也利用这种名声来宣传自己。二十世纪二十年代早期,著名的画家、鉴赏家黄宾虹误将张氏的《自云荆关一只眼》当成石涛原作。那时,张氏便意识到作伪能给他带来一些东西。

张大千能够将他数年前仅匆匆一瞥的作品形象化,这种能力使他在研习古代画风时能够用大量临摹的方式去训练。对于经眼过的古代作品,他也能回忆出画上的藏家印鉴与跋文。因而无论何时,但凡他有意愿,都能轻易地将一件临本变成伪作。

张大千伪作传石涛《自云荆关一只眼》大都会博物馆藏

张大千在晚年时仍然为其临摹、伪造的才能感到自豪,而他也会用这些才能博取声名。1968年,密歇根大学艺术博物馆举办石涛作品展,并邀请张氏出席研讨会。在研讨会上,张氏欣然指出展览中的一些绘画是他的临本。

二十世纪六十年代,在大都会艺术博物馆的阿什温·李普(Aschwin Lippe)关于朱耷的讲座上,张氏虽然不懂英文,却在幻灯片放映期间数次起立,兴奋地宣布某某画是他的作品。张氏不仅以他的朱耷伪作自豪,还以点明他怎样愚弄身为学者、鉴赏家的观众为乐。张大千以作伪这种方式与古人一较高下,正如周亮工描述王翚的那般,与古人“齐驱”。而衡量这种造诣的唯一客观标准就是受人尊敬的鉴赏家对他作品的回应。

张大千伪作传李公麟《吴中三贤图》佛利尔美术馆藏

张大千作伪的意图根据情况而有所改变:赢得声誉、挑战自我与考验他人是他将那些用来自我训练的“忠实的”临作转变为伪作的最初动机。但对利益的渴望也随之而来。

1925年后,张氏想到伪造艺术品可以赚钱。那一年他的兄长们的船运公司不得不为一次轮船事故支付巨额赔款,于是,他便不再接受他们的经济资助。张氏是挥金如土之人,他卖画所得无法负担收藏古代艺术品的热情。于是,他便开始售卖伪作,用所得之钱购买他用来临摹与研习的古代绘画。因此,张氏认为自己是在遵循“求以他画易之”的典故。

身为作伪者,张大千的名声达到近乎传奇的地步。因此,学者们不但会不由自主地想到他,还会小心翼翼地暗示存疑的绘画可能是他的伪作。任何反常的中国古代绘画都身处因是“张大千的另一件伪作”而被除名的危险之中。

张大千《仿石涛山水》

事实上,张氏非常擅长模仿古代书画的风格,并且他所涉范围之广,令人很难准确地鉴别出他的伪作。然而这种鉴定既提升了学者对真迹的理解,也完善了学者对这位现代画家艺术进程的认识。此外,他的伪作也进一步证明了张大千身为艺术家的成就。

张氏的禀赋很可能会保证他的某些伪作在未来很长一段时间内都无法被察觉。通过创作出与遗佚绘画著录所记载的文本相符的“古代”绘画,张氏能够画出藏家期待“发现”的伪作。在一些作品中,他总是以完全意料之外的方式改变图式。他能够以宋画的手法重塑一件明代作品,例如陈洪绶(1598一1652)的《五泄山图》,在张氏据此改造的《陡峰深谷图》(署名王诜)中,将之再现为一件归属于十一世纪画家王诜的作品。

(左)陈洪绶《五泄山图》(右)张大千《陡峰深谷图》

在张大千的艺术生涯中,他不断地模仿年代更早的艺术家。但在二十世纪二十年代和三十年代期间,他的伪作原型大多来自明清两代,只是偶尔取法宋元画家。张氏伪造最多的是石涛的作品及其画风。

而这一时期他还临摹、伪造了其他艺术家的作品,包括:清代的金农、华嵒、李鱓、高凤翰、朱耷、梅清、髡残、弘仁、张风、戴本孝、龚贤和程遂;明代的黄道周、倪元璐、陈洪绶、董其昌、陈淳、徐渭、唐寅、仇英、林良和吴伟;元代的盛懋、王蒙和赵孟頫;以及宋代的楼观、梁楷、马麟、易元吉和米带。伪造书法时张氏最喜欢的范本来自金农、高凤翰(尤其是他的左手作品)、徐渭,以及其他一些造诣略低的明清艺术家,例如陈贞慧、冒襄、方以智和侯方域。张大千《仿王蒙林泉清集图立轴》

张大千艺术生涯的分水岭是他1941年至1943年的敦煌旅居。在敦煌研习唐代绘画返回后,他将注意力集中在早期绘画杰作上。巧合的是,二战后绘画的散失为他观摩并购买许多古代卷轴创造了机会,因而推动张氏在原创与作伪的道路上向新的方向前进。虽然他宋代以后的伪作更加知名,但他也创作了大量精美的“唐宋”绘画。

二十世纪二十年代和三十年代,张大千最早期的伪作被中国和日本的私人藏家购得。1949年,张大千需要金钱,他的中国赞助人也同样面临困境,所以他的原创作品市场萎缩了。他的庞大家族急需资金用于迁徙,所以在1952年,他将自己最喜爱的一些大风堂绘画卖给亚洲藏家甚至是中国的文物局(通过香港的经纪人)。即使是出售了这些作品也无法满足他的资金需求,于是张氏开始将大风堂的其他画作卖给西方的博物馆。张氏认为有名家署款的作品能卖高价,也认为自己的伪作进展颇佳。于是在二十世纪五十年代,张氏创作了唐、五代以及北宋名家作品的仿作。这些作品通常在香港、纽约两地由中国和日本的商人转让。

张大千伪作传关仝《山阴踏歌图》波士顿美术馆藏

张大千有条不紊地提升技艺,也系统性地收罗古代艺术作伪所需的材料。他收集旧纸、旧绢和老墨,所以对他的作品进行材料技术分析会将作品指向古代。他曾在日本学习纺织技术,由此他自学如何加速绢帛、纸张变暗、变旧。中国画通常装裱成卷轴,有时也配以西式的画框,但即便是装框,它们也必须像卷轴那样托补背纸、镶嵌绫边。对此张氏需要能工巧匠的协助。仍住在中国时,张氏经常拜访苏州的周龙昌,他有一项绝技,能通过使用旧绢、添加划痕的装裱方式将新画做旧。在巴西,张大千又邀请一位专业装裱师成为他家庭的一员。

张氏艺术生涯之初,曾雕刻名号章,也曾临摹古印,但当他制造的伪作越来越多时,便开始雇佣篆刻家协助自己。当张氏开始给原印拍照、并用照相雕刻技术制作完美复刻原印时,他原本就高超的伪印制造技术更加完善。

最终,张氏至少拥有970方伪印,大多数都是明清藏家的印章,但他也藏有更早的印信和一些皇帝玺印。对于明代著名收藏家项元汴(1525一1590),张氏则有近100方伪印,其中至少47方刻有不同的文字。他还制作了大约30位不同艺术家的姓名印。除了二十世纪三十年代中国声名狼藉的“谭敬家造”,论印章收藏,几乎无人能与张大千所伪造的相匹敌。(原文标题《Challenging the Past: The Paintings of Chang Dai-chien》1991,译者吴奇唯)——摘自《傅申论张大千》

浙江大学出版社,2021