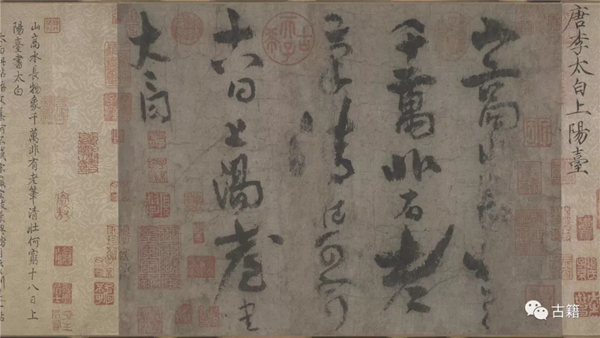

启功 :李白《上阳台帖》墨迹考证

时间:2018-12-13 14:24:49 来源:古籍 作者:启功

启功 :李白《上阳台帖》墨迹考证

伟大诗人李白的字迹,流传不多,在碑刻方面,如《天门山铭》,《象耳山留题》等,见于宋王象之《舆地纪胜·碑目》。游泰山六诗,见于明陈鉴《碑薮》。《象耳山留题》明杨慎还曾见到拓本,现在这些石刻的拓本俱无流传,原石可能早已亡佚。清代乾隆时所搜集到的,有题安期生诗石刻和隐静寺诗,俱见孙星衍《寰宇访碑录》卷三,原石今亦不知存亡,拓本也俱罕见。但题安期生诗石刻下注“李白撰”,未著书人,是否李白自书还成问题。隐静寺诗,叶昌炽《语石》卷二说它是“以人重”,“未必真迹”。那末要从碑刻中看李白亲笔的字迹,实在很不容易了。许多明显伪托,加题“太白”的石刻不详举。

至于《宣和书谱》卷九著录的李白字迹,行书有《太华峰》、《乘兴帖》。草书有《岁时文》、《咏酒诗》、《醉中帖》。其中《咏酒》、《醉中》二帖,疑即“天若”、“处世”二段,其余三帖更连疑似的踪迹皆无。所以在这《上阳台帖》真迹从《石渠宝笈》流出以前,要见李白字迹的真面目,是绝对不可得的。现在我们居然亲见到这一卷,不但不是摹刻之本,而且还是诗人亲笔的真迹(有人称墨迹为“肉迹”,也很恰当),怎能不使人为之雀跃呢!

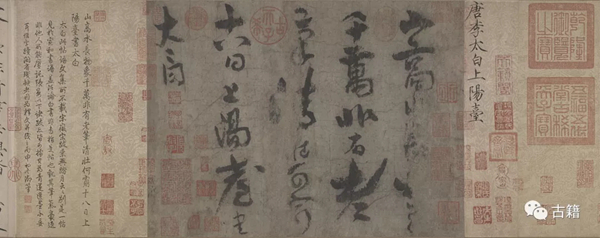

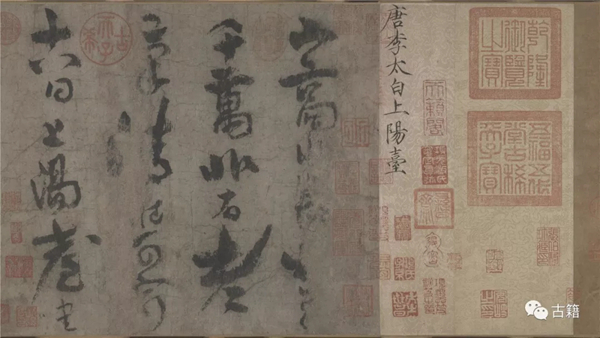

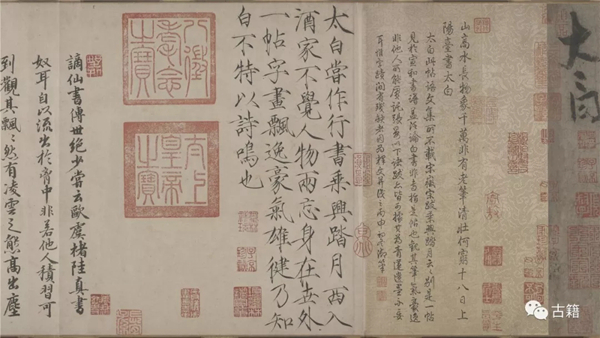

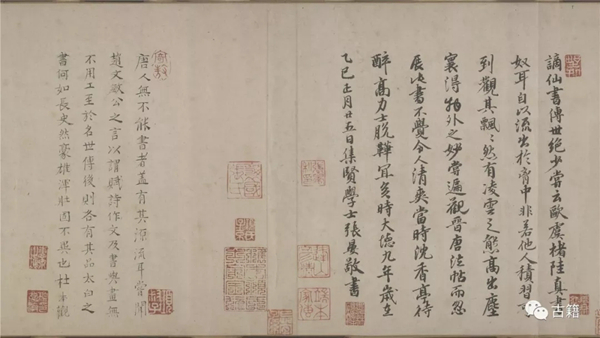

据什么说它是李白的真迹呢?首先是据宋徽宗的鉴定。宋徽宗上距李白的时间,以宣和末年(一一二五)上溯到李白卒年,即唐肃宗宝应元年(七六二),仅仅三百六十多年,这和我们今天鉴定晚明人的笔迹一样,是并不困难的。这卷上的瘦金书标题、跋尾既和宋徽宗其他真迹相符,则他所鉴定的内容,自然是可信赖的。至于南宋以来的收藏者、题跋者,也多是鉴赏大家,他们的鉴定,也多是精确的。其次是从笔迹的时代风格上看,这帖和张旭的《肚痛帖》、颜真卿的《刘中使帖》(又名《瀛州帖》)都极相近。当然每一家还有自己的个人风格,但是同一段时间的的风格,常有其共同之点,可以互相印证。再次,这帖上有“太白”款字,而字迹笔划又的确不是钩摹的。

至于瘦金跋中牵涉到《乘兴帖》的问题,这并不能说是文不对题,因为前边标题已经明言“上阳台”了,后跋不过是借《乘兴帖》的话来描写诗人的形象,兼论他的书风罢了。《乘兴帖》的词句,恐怕是宋徽宗所特别欣赏的,所以《宣和书谱》卷九李白的小传里,在叙述诗人的种种事迹之后,还特别提出他“尝作行书,有“乘兴踏月,西入酒家,不觉人物两忘,身在世外”。字画飘逸,乃知白不特以诗名也”。这段话正与现在这《上阳台帖》后的跋语相合,可见是把《乘兴帖》中的话当作诗人的生活史料看的。并且可见纂录《宣和书谱》时是曾根据这段“御书”的。再看跋语首先说“尝作行书”云云,分明是引证另外一帖的口气,不能因跋中提到《乘兴帖》即疑它是从《乘兴帖》后移来的。

或问这卷既曾藏《石渠宝笈》中,何以《三希堂帖》、《墨妙轩帖》俱不曾摹刻呢?这只要看看帖字的磨损剥落的情形,便能了然。在近代影印技术没有发明以前,仅凭钩摹刻石,遇到纸敝墨渝的字迹,便无法表现了。

附

何汉杰:李白是哪一种书法家?

李白的书名为诗名所掩。孟棨《本事诗》载:“(玄宗)遣二内臣掖扶之,命研墨濡笔以授之。又令二人张朱丝栏于其前。白取笔抒思,略不停缀,十篇立就,更无加点。笔迹遒利,凤跱龙拏”。“笔迹遒利,凤跱龙拏”八个字描述了李白书法的风格和体势。

目前所见,对李白书法评论较多的当数黄庭坚,他在《题李白诗草后》中说“余评李白诗,如黄帝张乐于洞庭之野,无首无尾,不主故常,非墨工椠人所可拟议。吾友黄介读《李杜优劣论》,曰‘论文政不当如此。’余以为知言,及观其稿书,大类其诗,弥使人远想慨然。白在开元、至德间,不以能书传,今其行草殊不减古人,盖所谓不烦绳削而自合者欤!”这则材料中,黄庭坚将李白的诗和书并论,说李白的诗“无首无尾,不主故常”,这八个字也可以用来概括李白的书法。黄庭坚另一则涉及李白书法的材料是《跋翟公巽所藏石刻·一八》,其中说到“李翰林醉墨,是葛公叔忱赝作,以尝其妇翁,诸苏果不能别。盖叔忱翰墨亦自度越诸贤,可宝藏也。”这则材料指出李白醉墨是葛叔忱伪造。两则材料并观,可以推知,黄庭坚对所见李白“稿书”和“醉墨”做出了真伪的判别,他认定“稿书”为真迹。以黄庭坚的书法造诣来说,我们有理由相信,李白的行草书足可以跻身古之善书者的行列。经过唐太宗朝的经典化和宋太宗朝所刻淳化阁帖的强化,“二王”一系的行草成为书法至高无上的经典,我们不妨大胆地猜测,黄庭坚所说的“不减古人”其实就是可以比肩“二王”,至少是“二王”一系的书家。

笔法传承的谱系里李白是“二王”一脉的,他也曾写过“右军本清真,潇洒出风尘”“扫素写道经,笔精妙入神”(《王右军》)的诗句来赞颂王羲之的书法。但天纵的才华和文人的性情注定李白不可能总是抱定一种观点,他又在《鲁郡尧祠送窦明府薄华还西京》中写道“兰亭雄笔安足夸”,在《草书歌行》里发出“王逸少,张伯英,古来几许浪得名。张颠老死不足数,我师此义不师古。古来万事贵天生,何必要公孙大娘浑脱舞”的呼喊,似乎要打倒唐初形成的“二王”一统天下的局面,主张书法要“贵天生”,表现自由的个性气质。这是太白的气象,我们因此也更容易理解黄庭坚对李白诗作和书法的比较了。李白的这种书法主张,还表现在其他的诗中:“落笔洒篆文,崩云使人惊”(《献从叔当涂宰阳冰》),“君草陈琳檄,我书鲁连箭”(《江夏寄汉阳辅录事》),“挥翰凌云烟”(《留别广陵诸公》),这是他对于行草书以及挥洒气势的激赏。

此帖在北宋末至今可谓流传有绪。在北宋前则不可考。因此,近人对于其真伪有两派观点,一派以徐邦达为代表,认为此帖笔致粗率,笔画肥厚,用笔疑似宋代散卓笔后风气,缺少唐代硬毫笔的特征,为伪作。一派以启功先生为代表,他认为,“从笔迹的时代风格上看,这帖和张旭的《肚痛帖》、颜真卿的《刘中使帖》都极相近。当然每一家还有自己的个人风格,但是同一段时间的风格,常有其共同之点,可以互相印证”,他还说到此帖有宋徽宗题签、题跋,有李白题款,且不是钩摹,为真迹。这两种观点一是从用笔上看,一是从题款、题跋和风格上看,似乎后者的各种因素更有说服力。

综合来看,否定者是从笔画入手,引出对书写工具的质疑,这其中要建立必然的联系似有困难。赞成者首先是从风格、气势入手,认为李白书迹非一般人能模仿,摩崖字和此帖的笔势相类,这两条合观,就变得有说服力了。宋徽宗的题签和跋,难于否定,也是有力的证据。长期收藏此帖的张伯驹还提供了十分重要的一条线索,那就是墨色,李白生活的时代距宋葛蕴(葛叔忱)三百年左右,墨色相差三百年,在过眼万千的行家眼里应该是不难辨别的,故此帖为太白真迹可以说疑问不大。如果今天将墨色进行科学鉴定,大概能有更让人信服的结论。

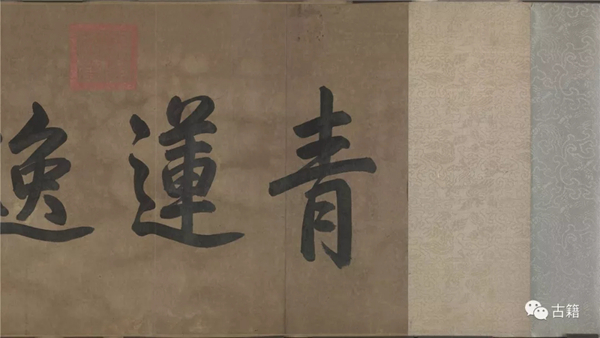

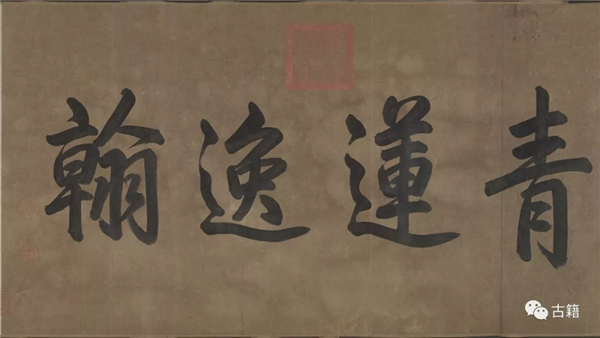

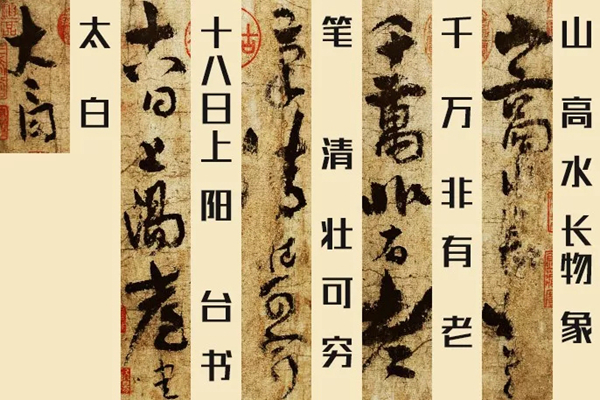

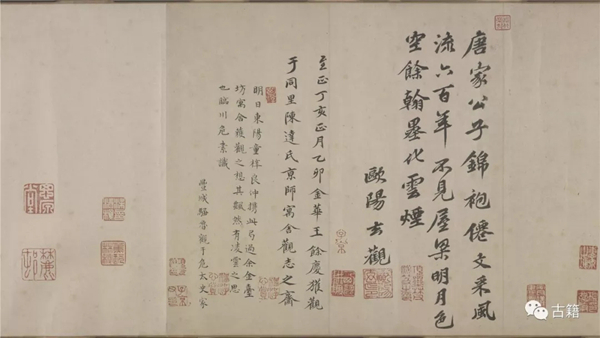

我们具体来看这个帖子:纸本,纵28.5cm,横38.1cm,5行,共25字。字在2cm到7.5cm之间。最大行距5.3cm,最小行距0.7cm。第一、三行有大片水渍洇迹。行草书写四言体诗及落款:山高水长,物象千万,非有老笔,清壮何穷。十八日上阳台书太白。

远看此帖,很容易觉察第二行和第三行之间明显收紧,与其它三个舒朗的行间形成对比,一下子把视线引入帖子的中心位置。视线由中心发散开来,可以发现字廓大小错落,笔画开合纵逸,随之形成的单个行间内上下疏密参差,这种行间的疏密在“长物”与“老”、“上阳”与“清”之间形成两个高潮。“老”“清”“台”三个粗笔大字又构成一个审美的三角,分布于全贴的中间位置,将二三四行有机地联系起来,“壮何穷”三字一贯,笔画筋爽,线条流美,夹藏于三个大字之间,提老携幼、风乎舞雩,妙不可言。各行字内中线上下贯通,行气周流,这一个收紧、两个高潮和一个三角恰好破解有可能平庸的布局,破而不破,无心天成。

近观此帖,字字草法精熟、笔画浑厚、方圆结合、爽朗挺拔,侧锋起笔,中锋按压行笔,自然加速收笔出锋,点画形态、轻重提按全凭心意。如起手的“山”字,竖画以侧锋撇出,竖折及相连的短竖呈横的形态,笔画浓重简洁。转折处笔画多外拓,字内空间宽博,如“高”“万”“白”等字。虽然行草相间,但字字结体都趋平正,宽博与平正结合,一种豪迈的气象自然流溢纸间。确如启功先生所说,与张旭《肚痛帖》、颜真卿《刘中使帖》风格极近。因此杜本在观后跋里说“太白之书何如长史然?豪雄浑壮,故不异也。”最后落款的“太白”二字,“太”下点与“白”上点并排斜下,“白”中两横化为两点并排斜上,与上两点呼应,也颇有谐趣。

此帖的词句内容,四言四句,简洁隽妙,气象阔大,读之可喜。落款中的“上阳台”有洛阳皇宫内苑之上阳宫和王屋山阳台观两说,都或可通,以后者为优。阳台观是唐朝著名道教宗师司马承祯奉玄宗命所建。张彦远《历代名画记》里说“(司马承祯)十五年至王屋山,敕造阳台观居之。尝画于屋壁,又工篆隶,词采众艺,皆类于隐居焉”。李白于唐开元十二年(724年)出蜀游三峡,至江陵遇司马承祯,得其赞赏:“有仙风道骨,可与神游八极之表”。天宝三年(744年)李白与杜甫等游王屋山阳台宫,此时司马承祯已经仙逝,李白睹画思人,因此写下了这样四句诗。前两句“山高水长,物象千万”是赞叹画中王屋山气象,后两句“非有老笔,清壮何穷”则是颂扬司马承祯老辣的画技。而落款的“十八日”恰是司马承祯的祭日。种种迹象表明王屋山的解释颇有合理之处,对于我们理解作为诗人、道教徒、书家的李白大有裨益。

通过以上分析,我们发现李白的书法始终与诗文联系在一起,如果要进一步理解其书风与人格,不妨在读完此帖之后,再顺着黄庭坚的思路将其书、诗合观。作为“诗仙”的李白有“大雅久不作。吾衰竟谁陈”“圣代复元古。垂衣贵清真”的大雅清真气象,也有“独立天地间,清风洒兰雪”的自由个性,所以他赞颂王羲之,又进而在“不师古”“贵天真”的追求中否定他。《上阳台帖》中那种宽博平正的结体、雍容沉实的笔锋是他的继承,那种不计较笔法、点画,运笔由心的气势是他人格的呈现。他在继承与开拓中创造出一种属于盛唐的气象。这一点上如果跟杜甫相比,就更明显了。杜甫在《李潮八分小篆歌》中写道“峄山之碑野火焚,枣木传刻肥失真。苦县光和尚骨立,书贵瘦硬方通神。”两位伟大的诗人,两种迥异的诗风,两种截然不同的书法追求。但不论是李白的潇洒宽博,还是杜甫的沉郁瘦硬,都是特立的,所以在历史的长河中,传之愈久,光芒愈盛。

来源:中国艺术报