构成中国石窟史的百大石窟寺(修订版)

时间:2020-03-26 16:46:14 来源:历史讲坛游学 作者:历史讲坛老白

构成中国石窟史的百大石窟寺(修订版)

本文内容以中国石窟史研究鼻祖宿白先生在《中国石窟寺研究》一书的原文为基础进行了节选和注释。(黑体字为先生原文,其余为作者注释)在此首先深表对老先生的致敬。每个石窟名前的【】内为编号,因篇幅有限,仅选取了一百座,对于未列入的那些石窟遗迹,深表歉意。石窟名后的()内是全国重点文物保护单位的批次和编号,个别还没进国保名单的,未查省保市保批次。文中{ } 内是门票+景区内电瓶车的价格,有些笔者没去过的石窟,不清楚价格未写,门票是市场行为,有变化,如果文中所写跟您实际探访时的价格不同,请见谅。文中用图,部分为笔者拍摄,部分来自笔者好友杨昆、陈喆、刘振革、莲莲等老师及互联网上查不到姓名石窟爱好者的照片,在此一并表示感谢。

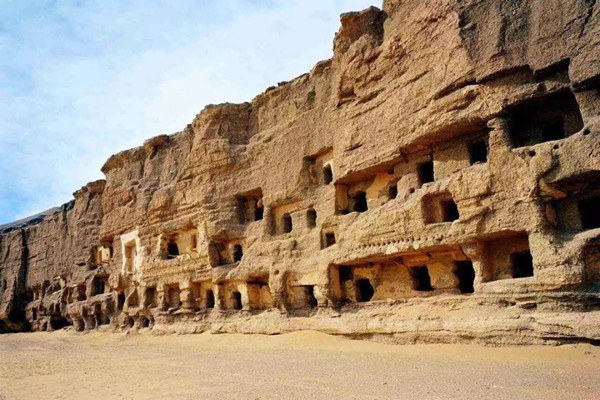

在河畔山崖开凿的佛教寺庙,简称石窟。许多石窟寺洞窟密集,故常有千佛洞之称。佛教石窟渊源于印度,中国开凿石窟约始于3世纪,盛于5~8世纪,最晚的可到16世纪。(编者注:石窟进入我国最初是因为佛教,但后来道教兴盛时也学着开凿石窟,因此本文石窟也包含个别道教石窟。因为洞窟墙壁上雕塑或绘画有众多佛像,故称千佛洞)

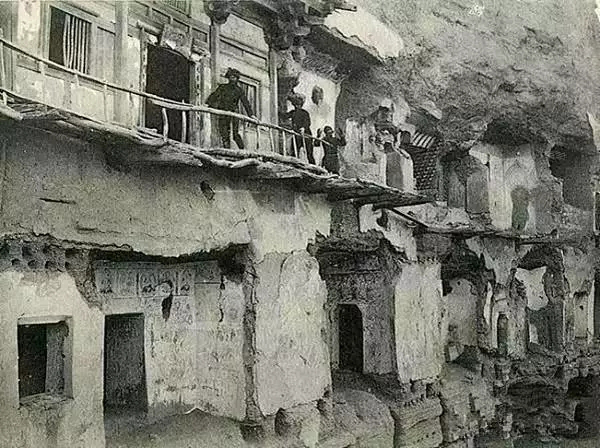

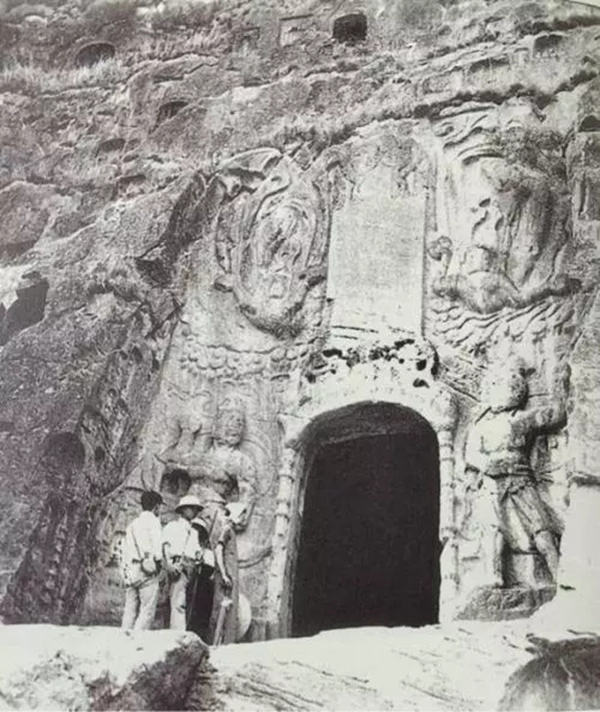

分布于中国各地的石窟寺遗迹,大都见录于明清地方志和游记中。20世纪初一些外国人根据这些著录调查了一部分重要石窟。不少外国人的调查,往往伴随着掠夺和破坏。

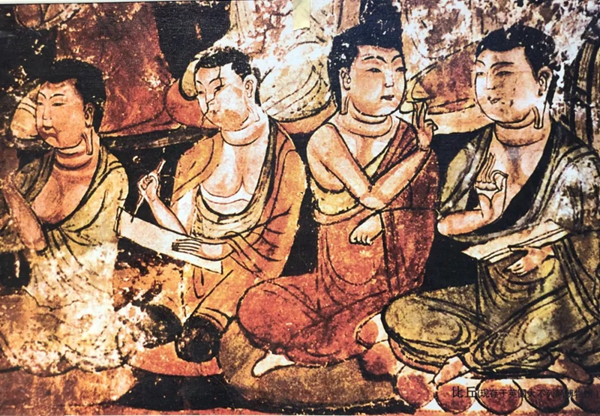

40年代,不少学者和学术机构注意到甘肃、四川、云南和新疆境内的石窟,特别是对敦煌石窟的调查、实测和临摹,取得了可喜的成绩。

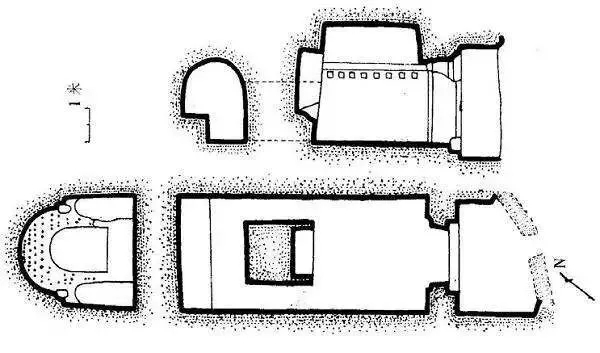

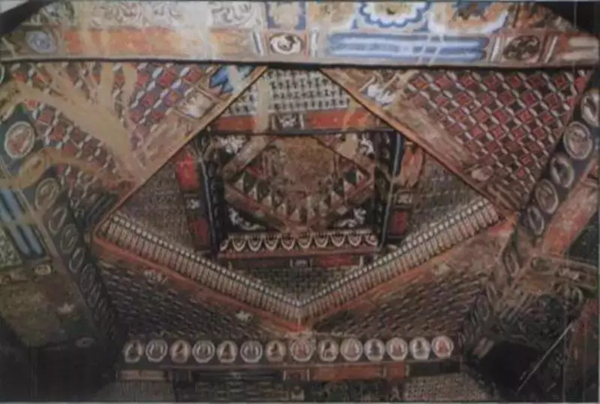

中国的石窟建筑形制可分为七类:

一、窟内立中心塔柱的塔庙窟;(如果把石窟理解为窑洞,那么把两个相邻的窑洞深处横向打通,在洞窟大到一定比例时,两个窑洞之间所存部分就像一个大洞窟中间的大柱子了。这样在增加洞窟的内部礼佛空间的前提下,又保证洞窟中间有承重支撑,窟顶不塌。这种情况在西汉中山靖王刘胜的山顶墓室中就有墓室后面连廊。)

二、无中心塔柱的佛殿窟;(开凿洞窟的技术逐渐成熟后,中间无需保留承重支撑。为了内部空间感更接近木构建筑大殿,往往还在洞窟中凿绘出卷棚顶等样式。)

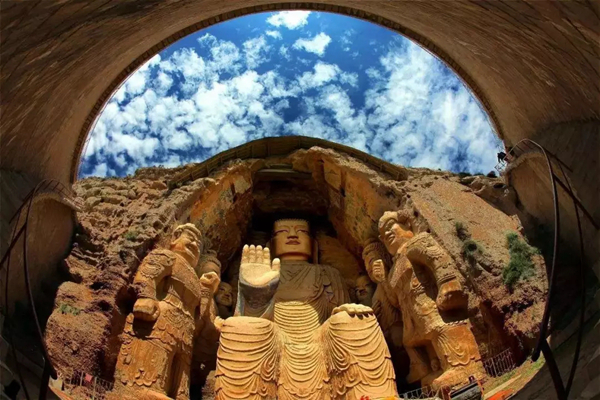

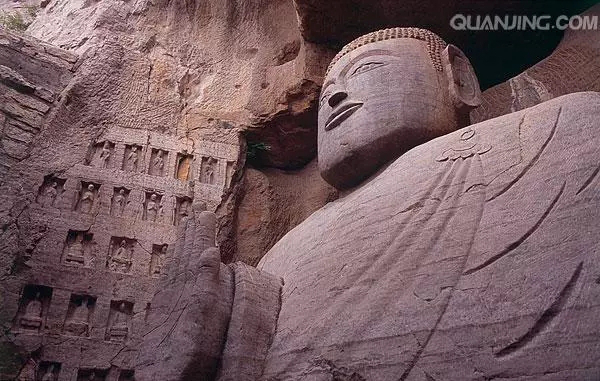

四、塔庙窟和佛殿窟中雕塑大型佛像的大像窟;(高度往往是普通礼佛洞窟的两到四倍。上方开凿时有洞口,完工时依然保留为透光透气之用。)

五、佛殿窟内设坛置像的佛坛窟;(模仿木构殿宇内置佛坛,上面塑像组合。)

六、僧房窟中专为禅行的小型禅窟(罗汉窟);(空间狭小,仅容一两人盘腿坐于其中禅修之用。传说中公元366年乐僔和尚在敦煌鸣沙山开凿的第一个洞窟就是一个禅窟。)

七、小型禅窟成组的禅窟群。(多个罗汉窟连在一起形成的组群,类似莫高窟285窟内。)

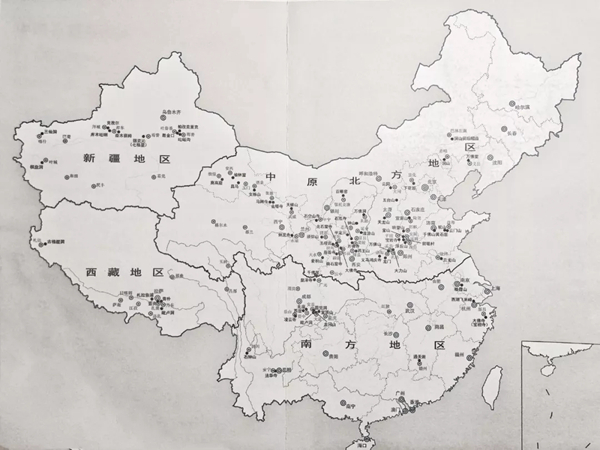

根据洞窟形制和主要造像的差异可分为新疆地区、中原北方地区、南方地区和西藏地区四大地区。如下图:

【 一、新疆地区 】

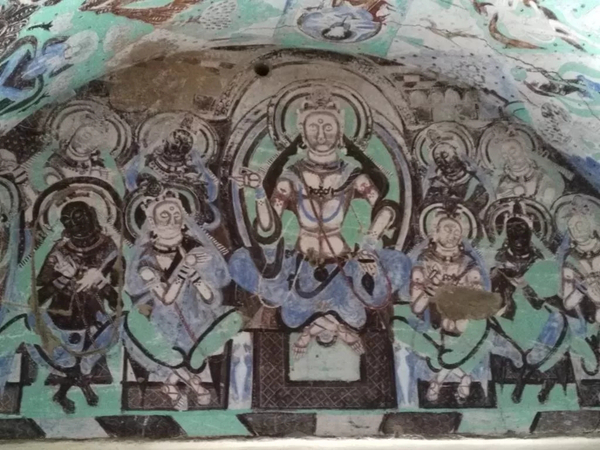

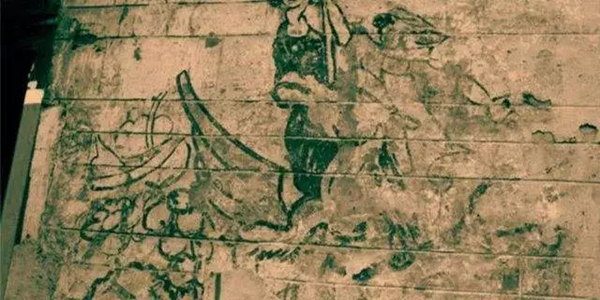

分布在自喀什向东的塔里木盆地北沿路线上,集中的地点有三个区域:1、古龟兹区,即现在的库车、拜城一带。属“龟兹研究院”管辖。主要石窟有:分布在拜城县境内的【01】克孜尔石窟(国一II-8)

分布在库车县境内的【02】库木吐喇石窟(国一II-9)

【03】库车克孜尔尕哈石窟(国五IV-30)

【04】库车森木塞姆石窟(国四IV-1)

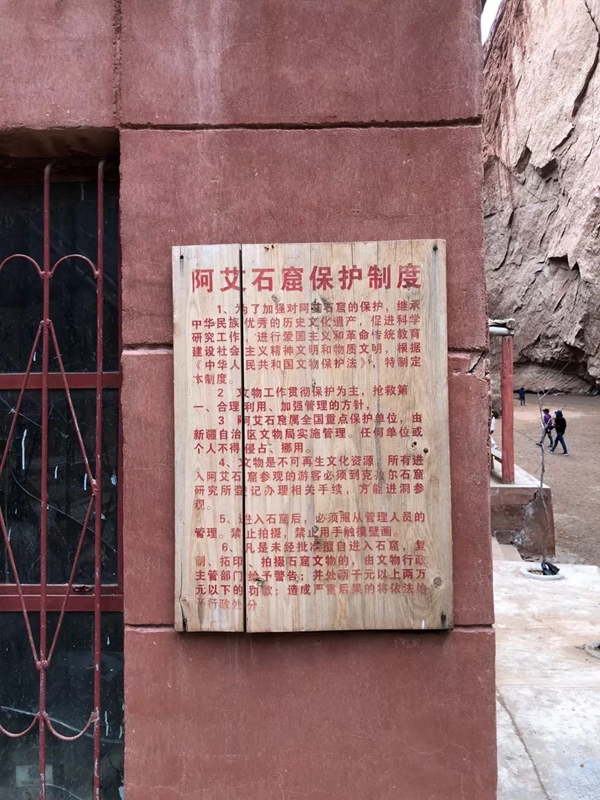

【05】阿艾石窟(第六批增补进国四- I-45 苏巴什佛寺遗址)

以上石窟参观需要提前到位于拜城的龟兹研究院(克孜尔石窟所在地)进行申请缴费,由研究院工作人员带领前往。(以上开放政策有可能会调整,以研究院官方为准)

【06】喀什叶城棋盘千佛洞(推测为市保)

【07】喀什三仙洞(省保)

三、古高昌区。在今吐鲁番附近。主要石窟有吐峪沟石窟和柏孜克里克石窟。吐峪沟早期石窟约开凿在5世纪。柏孜克里克主要石窟是9世纪以后回鹘高昌时期的遗迹,最晚的洞窟有可能迟到13世纪。【09】柏孜克里克千佛洞(国二-II-4)开放{40元}

【 二、中原北方地区】

(1)河西区 甘肃黄河以西各县沿南山的地段,大都分布有数量不等的石窟。其中敦煌莫高窟延续时间长、洞窟数量多。莫高窟现存最早的洞窟,开凿于5世纪,陆续兴建到14世纪。莫高窟以东的重要石窟有安西榆林窟和东千佛洞、玉门昌马石窟、酒泉文殊山石窟、肃南金塔寺石窟和武威天梯山石窟等。这几处石窟除榆林窟、东千佛洞外,都还保存5~6世纪的遗迹。武威天梯山石窟有可能是历史上有名的凉州石窟的遗迹。

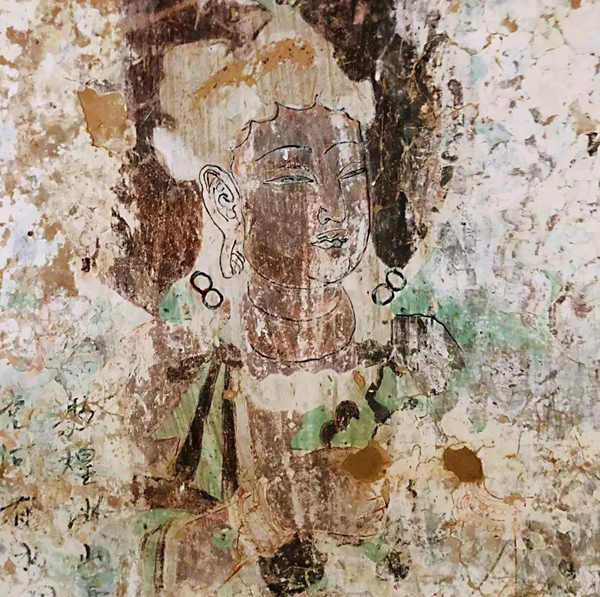

【11】敦煌莫高窟(国一II-2)开放,45000平米壁画世间稀有

【12】敦煌西千佛洞(第五批增补进国一莫高窟)开放{40元}

【16】玉门昌马石窟,国八已申请,计划2019年开放

【17】肃南文殊山石窟(国五-IV-29)

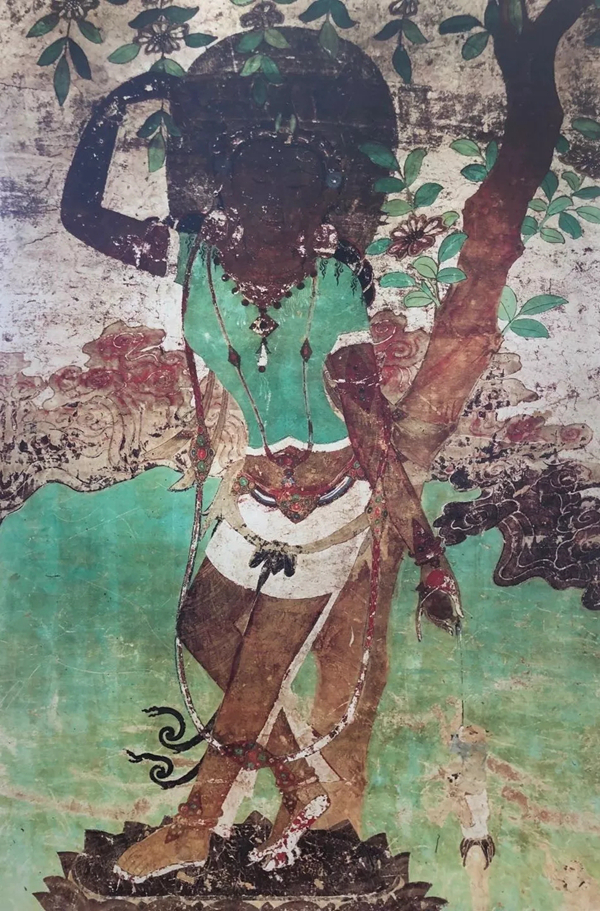

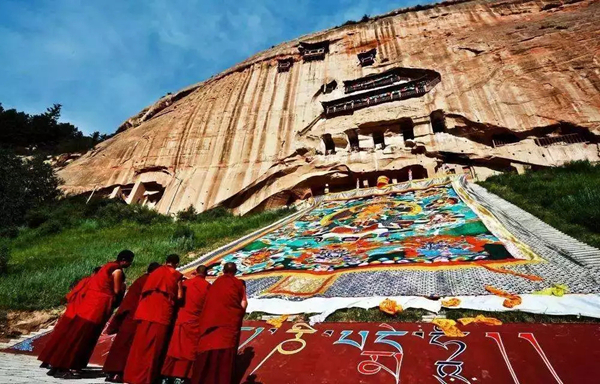

【18】张掖马蹄寺石窟群(国四-IV-2)

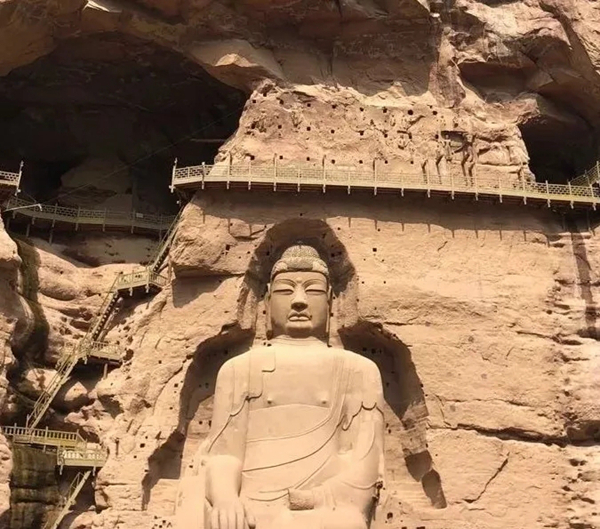

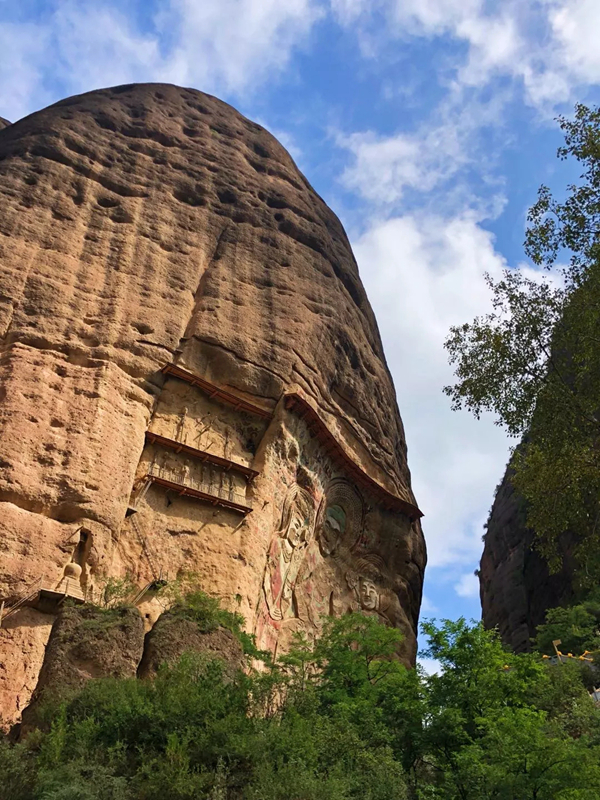

(2)陇东区 主要石窟有永靖炳灵寺石窟、天水麦积山石窟、固原须弥山石窟、庆阳平定川石窟群、泾川南石窟寺、庆阳北石窟寺等。固原、庆阳石窟始凿于6世纪;永靖、天水石窟始凿于5世纪,其中炳灵寺石窟第169窟无量寿佛龛有420年题记,是中国现存窟龛有明确纪年的最早的一处。【20】永靖炳灵寺石窟(国一II-6)开放{50元}

【31】庄浪云崖寺和陈家洞石窟(国六-IV-58)开放

【34】子长钟山石窟(国三II-10)开放{40元}

【35】彬县大佛寺(国三II-8)开放{40元}

【38】黄陵万安禅院石窟(国六-IV-57)开放{50元}

【40】志丹成台石窟,开放

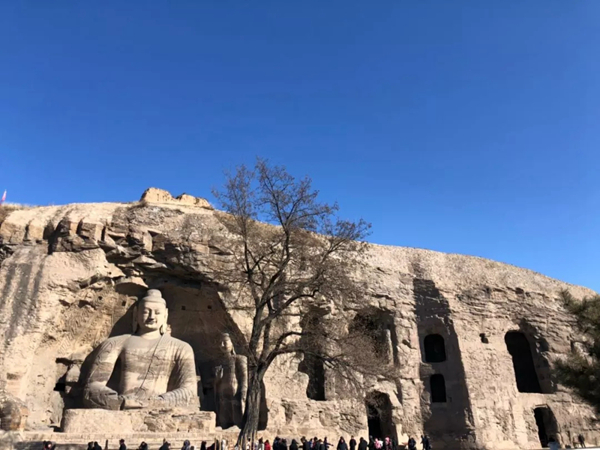

(4)其他区 以5~6世纪北魏皇室显要开凿的大同云冈石窟和洛阳龙门石窟、巩县石窟为主流,沿续此主流的重要石窟有6世纪中期开凿的邯郸响堂山石窟和6~7世纪开凿的太原天龙山石窟。此外,5~6世纪开凿的义县万佛堂石窟、义马鸿庆寺石窟、济南黄花岩石窟和7世纪初开凿的安阳宝山石窟,也都与上述这批主流石窟有密切关系。山西省主要石窟的有:【41】大同云冈石窟(国一II-1)开放{120元}

【44】高平羊头山石窟(国六-IV-5)开放

【48】巩县(大力山)石窟(国二-II-1)开放{40元}

【49】安阳宝山灵泉寺石窟(国四-IV-3)开放{40元}

【57】邯郸南响堂山石窟(国一-II-7)开放{15元}

【58】邯郸水峪寺石窟(国七-4-3)不开放

【64】东平白佛山石窟(国五-IV-13)开放

11世纪开凿的内蒙古巴林左旗洞山石窟、前后昭庙石窟;13~14世纪开凿的内蒙古鄂托克旗百眼窑石窟和15~16世纪开凿的平顺宝岩寺石窟等。内蒙古自治区主要石窟有:【66】鄂托克旗阿尔寨石窟(国五-VII-2)俗称百眼窑,开放

以上四个地区统称为中原北方石窟。

中原北方石窟中,河西和陇东两区多塑像壁画,陕西华北两地区多雕刻。四个地区除个别石窟外,多杂有摩崖龛像。 中原北方石窟的发展演变,大体可区分为四大期: 第一期——即5~6世纪,是这个地区开凿石窟的盛期。多大像窟、佛殿窟、塔庙窟,也有少数禅窟和禅窟群。主要造像有三世佛、释迦、交脚弥勒、释迦多宝对坐像、千佛和思惟像,其次有本生、佛传和维摩文殊对坐像。七佛、无量寿(阿弥陀)、倚坐弥勒和观世音、骑象的普贤等出现较晚。

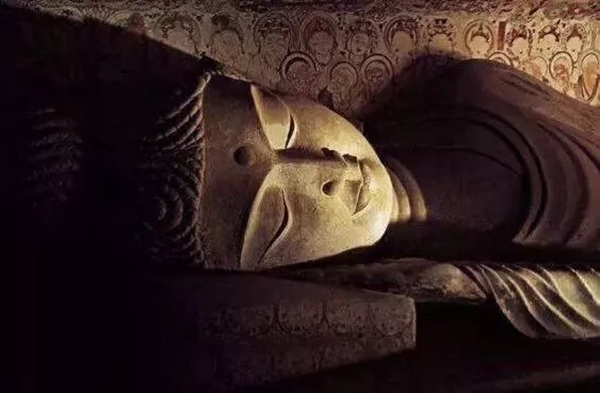

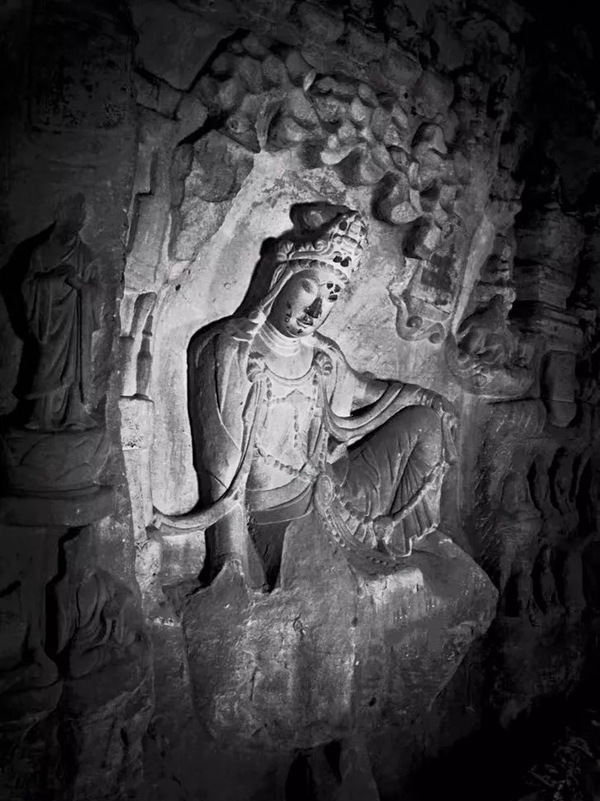

第二期——即7~8世纪,主要盛行佛殿窟、大像窟,较晚出现佛坛窟。除释迦造像外,阿弥陀、弥勒、药师等净土图像和观世音像逐渐复杂起来,出现了地藏像,密教形像也开始盛行。

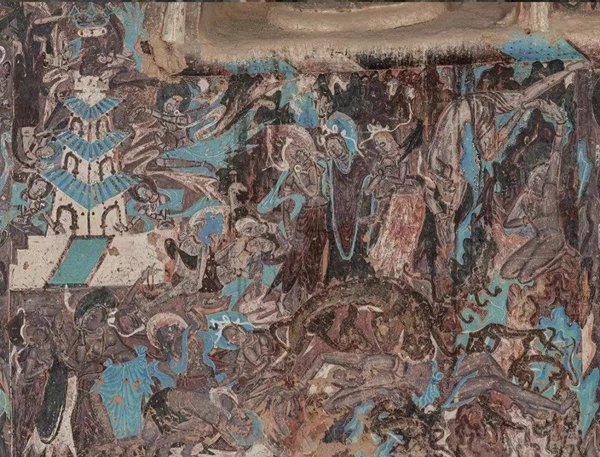

第三期——即9~10世纪,石窟开凿逐渐衰落,石窟形制摹拟地上佛殿的情况日益显著,佛坛后面凿出了背屏,窟前接建木构堂阁的作法开始流行。窟内壁画盛行排列多种经变的新形式。佛龛两侧流行文殊、普贤相对的布局。 文殊似乎受到更多的重视,敦煌莫高窟和富县石泓寺石窟都出现了“文殊窟”。对观世音的崇奉更为普遍,许多地点出现了观世音的各种变相。天王的形象也在这个阶段逐渐盛行。

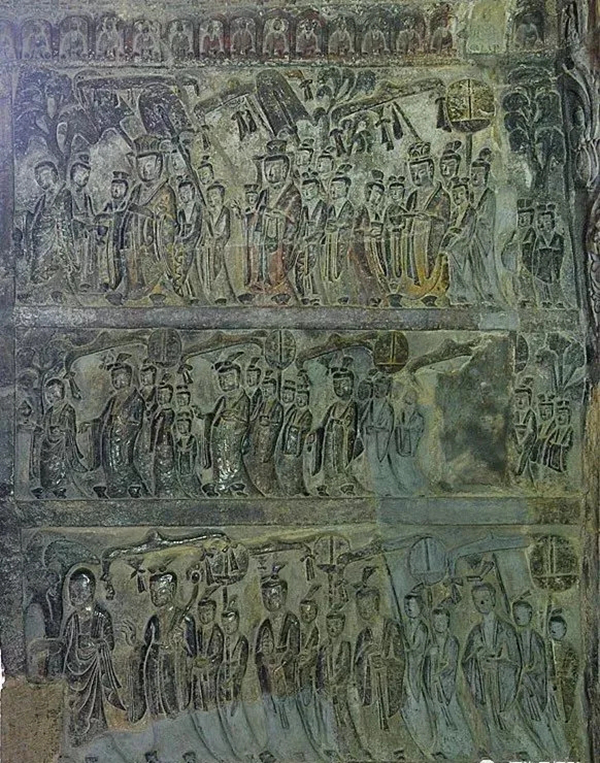

第四期——即自11世纪以后,开凿石窟的地点愈来愈少。造像题材除前期习见者外,罗汉群像逐渐盛行,还出现了罗汉群像与佛传结合的场面。出现了布袋和尚。儒释道合流的形象也在石窟中出现,庆阳平定川石窟中1095年雕造的“三教诸佛”,是现知中原北方地区这类题材的最早实例。 13世纪太原天龙山开凿了全真道教石窟。13~14世纪莫高窟、榆林窟开凿了藏传佛教的“秘密堂”。 16世纪初开凿的平顺宝岩寺石窟出现了水陆道场的连续浮雕,这里有的洞窟内外全部雕出了仿木结构,石窟摹拟地上佛殿的作法,年代愈晚愈突出。

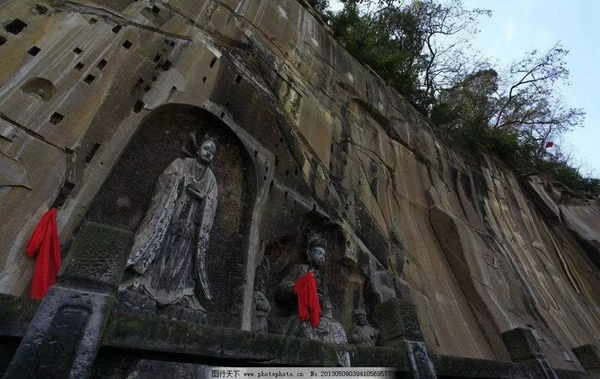

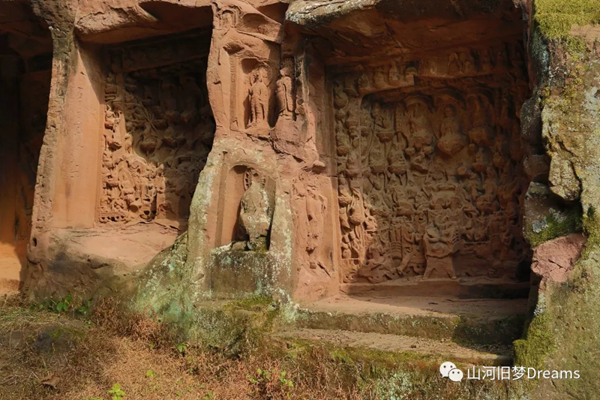

【 三、南方地区 】 指淮河以南地区。这个地区石窟数量不多,布局分散,除个别地点外,摩崖龛像多于洞窟。凿于5~6世纪之际的南京栖霞山龛像和新昌剡溪大佛,原都前接木构殿阁。广元一带6世纪的石窟,形制多属佛殿窟,有少量的塔庙窟。这时期的主要造像除释迦外,多无量寿(阿弥陀)和弥勒倚坐像,还有释迦多宝对坐像。 自8世纪以后,四川岷江、嘉陵江流域诸窟龛盛行倚坐弥勒、净土变相和各种观世音造像。10~11世纪多雕地藏和罗汉群像。 11世纪大足石篆山出现了最早的儒释道三教石窟。12世纪大足大佛湾造像内容更为庞杂,除佛传、经变、观世音等形象外,还有祖师像和藏传佛教形象。川渝地区有:【68】广元千佛崖(国一-II-11)开放{50元}

【71】大足宝顶山摩崖造像(国一-II-13)开放{120元}

【72】大足南山摩崖造像(第四批增补进北山)需预约

【73】大足石门山摩崖造像(第四批增补进宝顶山)需预约

【74】大足石篆山摩崖造像(第四批增补进北山)需预约

【75】乐山(凌云寺)大佛(国二-II-3)开放{80元}

【76】巴中南龛摩崖造像(国三-II-6)开放{40元}

【77】巴中水宁寺摩崖造像(第五批增补进南龛)

【81】安岳茗山寺、玄妙观及千佛寨,开放

【92】大理石钟山石窟(国一-II-14)开放{85元}

【95】杭州宝成寺麻曷葛剌造像(国五-IV-7)

【96】赣州通天岩石窟(国三-II-11)开放{55元}

【97】南京千佛崖石窟(国五-IV-5)开放{40元}

【98】绍兴新昌大佛寺(宝相寺7-1524-4-027)石刻南梁弥勒佛,通高16.3米

【 四、西藏地区 】 该地区石窟多不具造像的禅窟和僧房窟。摩崖龛像分布较广,题材多释迦、弥勒、千佛、十一面观音和各种护法形象;并多附刻六字真言。以上窟像的雕凿时间,大都在10世纪以后,即藏传佛教所谓的后弘期。 拉萨药王山是西藏窟龛较集中的一处:山南侧密布摩崖龛像;东麓的札拉鲁浦石窟,是现知西藏唯一的一座吐蕃时期开凿的塔庙窟,塔柱四面各开一坐佛龛,窟壁雕像多后世补镌;该窟右上方凿出附有石床的僧房窟。山南扎囊、乃东等地的天然溶洞,有不少相传是吐蕃时期高僧的禅窟。 扎囊查央宗山溶洞内,后世建有经堂和附有左转礼拜道的佛殿,殿内奉莲花生塑像,传说该洞原是莲花生的禅窟。后弘期这类禅窟窟前有的还接建木结构,如萨迦北寺夏尔拉康。窟形规整,四壁满绘佛像的佛殿窟,似多见于西部的阿里地区。【99】拉萨药王山查拉鲁普(札拉鲁浦)石窟,开放

【100】阿里皮央和东嘎遗址(7-0422-1-422)

上述四个地区(新疆、西藏、中原北方、南方)的石窟寺,虽各具特点,但又互相影响。 5世纪60年代云冈最初开凿的大像窟——昙曜五窟应和新疆古龟兹石窟有一定的关系;河西现存的早期洞窟的塑绘,也受到了新疆的影响。5世纪晚期,南方造像明显地影响了中原北方,江南无量寿佛的崇奉传播到中原西部的时间,可能更早。6世纪中期以后,中原西部的石窟龛像又影响到四川北部。7~8世纪的隋唐盛世,中原窟龛典型所在——各种净土变和密教形象已南遍四川,西及新疆。11世纪以后,罗汉群像即盛于中原北方,也流行于江南。13~14世纪,西藏藏传佛教形像不仅出现在中原北方,还出现在南方。

在以上各地区相互影响的复杂现象中,可看出:5世纪晚期以前中原北方受到新疆的影响,这显然是和佛教艺术自西向东传播的情况有关;5世纪晚期以来,佛教窟龛在新疆以东逐渐形成自己的特点后,中国各地石窟龛像的发展演变,尽管都还具有地方特征,但却都程度不同的受到全国主要的政治中心或文化中心所盛行的内容的影响。这一点,于中国考古学其他方面的资料所反映的情况,是大体一致的。