永乐宫三清殿《朝元图》壁画探赜索隐

时间:2021-08-16 10:28:34 来源:善本古籍 作者:翟金旗

永乐宫三清殿《朝元图》壁画探赜索隐

中国是丝绸的故乡,由考古界泰斗李济先生最早发现于山西夏县西阴村遗址的半个人工切割的蚕茧壳,距今6000年左右,是远古人工利用丝绸的见证。汉族人民是首先生产使用丝绸的民族,曾开启了世界史上东西方大规模的商贸之路,史称“丝绸之路”。蒙元时期征服了欧亚广大地区,东西方文化、宗教、经济贸易交流更加通畅。多元融合的局面进一步促进了纺织业的发展。元代皇家与官营的织染机构遍布全国,其规模之大,为历代所不及。在历次战争中掳夺了大批汉、回鹘及中亚穆斯林的织工,使得元代官营织染业得到空前的发展,其规模和产量及分工协作程度远高于宋金时期。尤其在染织技术的交流,多种材料的应用方面呈现出独特的时代特征。《朝元图》壁画中诸神所披长条形丝巾,古称为“披帛”。常搭在肩部与手臂间,工艺有印花、织金,多采用较轻薄的织物。披帛源于西亚,为波斯与希腊等国家和地区的习惯。后随佛教传入我国,南北朝时期以来的许多佛教题材的绘画、雕刻多有表现。隋唐以来女子广为披帛,有如长虹般霓霞飘逸。《旧唐书·舆服志》载“风俗奢靡,不依格令,绮罗锦绣,随所好尚,上自宫掖,下至匹庶,递相仿效,贵贱无别”。盛唐时华丽的披帛被称为“奉圣巾、续寿巾”。五代以降,在中原地区及宫廷之中广为流行。

三清殿《朝元图》壁画,金母元君所戴龙凤冠,与台湾故宫所藏《宋仁宗后像》龙凤花钗冠,《宋神宗后像》龙凤花钗等肩冠,都有所不同。金母元君所戴龙凤冠只是在发髻左右簪有一对步摇,与《文献通考》“垂肩、等肩冠”记载有所不合。金母元君所佩戴之璎珞,显然不同于宋代所载“挂白玉双佩及玉环绶”,玉环绶是用来压住裙摆,防止其被风吹起而有失仪态。壁画中金母元君所佩的璎珞显然是受到外来文化的影响。印度习俗“编玉而悬于身,贵族男女皆饰之。”自佛教传入,中原的玉组佩就受到印度璎珞的影响,自北朝以来宫中女子则非常喜欢佩戴,胸前组佩中最大的是用金玉组合的锁型佩饰,在编接和材料上更倾向于成组的璎珞组合。《妙法莲花经》记载,用“金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珍珠、玫瑰合成众华璎珞。”壁画中的人物大量饰以金银宝石,这些都与元代贵族奢侈靡费的衣着有关,元末史学家陶宗仪,在其札记《南村辍耕录》中,对元代贵族大量买采“回回石”就有详尽的描述,红宝石称为“避者达、昔刺泥”,绿色有“助把避、撒卜泥”,猫睛、甸子等名目繁多的各色宝石。

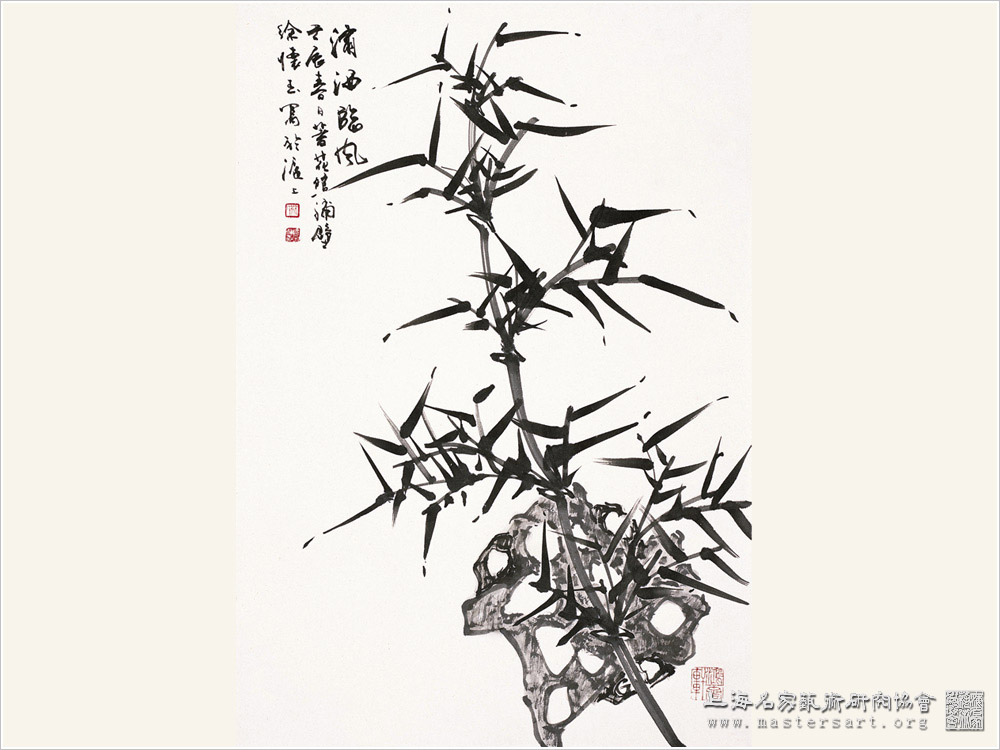

三清殿《朝元图》壁画,在其信仰层面上反映出特有的女仙崇拜。金母元君是八位主像之一,金母的形象刻画得雍容尊贵,端坐的金母,仪态端庄,头戴嵌“坤”卦凤冠,以象母仪,凤冠品服,皇后所穿服饰,依唐五代之制,佩以华丽的各式璎珞配饰。四围环以诸神。此幅为永乐宫壁画中的精华。各国宗教所崇拜的都是神,唯有中国的道教崇拜仙。《庄子·天地篇》中:“千岁厌世,去而上仙,乘彼白云,至于帝乡”,仙也是中国古人浪漫主义思想所塑造的自由精神的形象,表达了人对生命永恒的追求与向往。唐代杜光庭在《墉城集仙录》中讲道:“男子得道,位极于真君。女子得道,位极于元君。”在道教史上,影响最大的“元君”是西王母,俗称“王母娘娘”,尊称为“金母元君”。传说西王母在昆仑山上的仙宫称“墉城”,西王母以及她所统领的昆仑系女仙以昆仑山为中心建立了一个汇集了众多女仙的谱系,“西王母养群品,天上天下,三界十方,女子之登仙得道者,咸所隶焉。”《墉城集仙录》对西王母作了生动而形象的描绘,出行则“连琳彩帐,明月四朗,戴华胜佩灵章,左侍仙女,右侍羽童,宝盖踏映,羽旆荫庭,”其中“王母乘紫云之辇,驾九色斑麟,带天真之策,佩金刚灵玺。黄锦之服,文彩明鲜,金光奕奕。腰分景之剑,结飞云大绶。头上大华髻,戴太真晨缨之冠,蹑方琼凤之履,可年二十许,天姿蔼;灵颜绝世,真灵人也。”先秦古籍《山海经》也有西王母的描述,认为她是掌管灾疫与刑罚的主神。后传为长生不老的象征神。民间传说中西王母住在昆仑山的瑶池,又称为瑶池金母。太真金母元君身后的玉女,则头戴蝴蝶式花冠,发髻插各式花钗。面容恬静,温唇微闭,目视前方。玉女仪态端庄,柔美娴静。双手托盘呈上装有旃香的龙旃。上身着广袖衫,宽衣博带,下身为长裙及地。玉女的刻画用线流畅疏密有致,土黄色的衣裙,绿色的飘带,饰以沥粉贴金的发饰和龙旃,显得富贵华丽。

上世纪七十年代,我作为学习工艺美术专业的学生,曾在永乐宫三清殿临摹《朝元图》壁画。当年,不谙世事的年轻人,面对古人杰作,一个多月废寝忘食地临摹,对壁画中所蕴含的艺术意境、表现手法、画面施色,壁画中描绘的人物、服饰、饰物等诸多历史内容,不甚了解。后虽多次造访,并无切实收获。待今天切入室内装饰工艺之需求,壁画作为空间装饰,则对永乐宫壁画再探究、学习,尤其对壁画中细微之处认真研究,方知其中深奥之内涵,探骊得珠,与君共赏。(翟金旗)