罗剑波| 近代诗学观念的流变与转型 ——以报刊诗话为中心的考察

时间:2022-08-08 15:18:45 来源:近代文学 作者:罗剑波

近代诗学观念的流变与转型

——以报刊诗话为中心的考察

罗剑波| 复旦大学中文系 教授

内容提要:近代诗话经历了从诗人诗学到革命诗学的转化,并形成不同的诗学批评特征与相应的问题意识。传统诗学的反照、近代文明的涌入、“民元”文化的辐射、报刊文学的兴起、女权主义的发展等,给近代诗话带来了深远的影响:它既是对传统诗话兼重性情与学问观念的承续,又作为新派诗话,显示出注重“旧风格含新意境”的诗歌风尚。其间,《石遗室诗话》《饮冰室诗话》《庄谐诗话》《愿无尽庐诗话》《获野诗话》等,是推动近代诗话流变转型的标志性诗话。

关键词:诗学观念;报刊;诗话;流变;转型

在近代中国,传统诗话发生了较大的流变转型。目前,关于近代诗话的研究,主要是纳入近代诗学的整体建构中进行的,尽管也偶有关于相关资料的整理与专门研究,但对近代报刊诗话的流变转型尚未予以专门的关注与探讨。本文拟通过探寻近代报刊诗话生成流变的脉络,对近代报刊诗话中存在的传统诗话的承续、新派诗话的生成、“民元”诗话的流变三大问题展开较为系统的探讨。

一 对传统诗话兼重性情与学问观念的承续

通览近代诗话,不难发现,传统诗话的生命力还在延续。陈衍《聆风簃诗叙》曾强调:“必具学人之根抵,诗人之性情,而后才力与怀抱相发越。”[1]这种注重诗人之诗与学人之诗的结合,是对传统诗话兼重性情与学问观念的承续。

就近代诗话的历程而言,在陈衍《石遗室诗话》提出宋诗派理论之前,注重诗人之诗与学人之诗相结合的观念一直在持续发酵,使得传统诗话在近代诗话中不断衍生、繁殖、承续。

图|陈衍(1856-1937)

图|《石遗室诗话》

首先,林昌彝《射鹰楼诗话》、李慈铭《越缦堂诗话》对诗人之诗与学人之诗内涵做了时代阐释。林昌彝重视诗歌创作的学问根柢,甚至把经学看作诗歌文本创构的基础。他曾指出:“近代经学极盛,而奄有经学词章之长者……诸君经术湛深,其于诗,或追踪汉、魏,或抗衡唐、宋,谁谓说经之士,必不以诗见乎?”[2]林昌彝不厌其烦地列举顾炎武、朱彝尊、毛大可、阮元等学殖深厚的诗家,强调他们的经学功底以及为诗的典重底蕴。同时,林昌彝重学问而不废性情,并把性情当作诗歌的重要评价标准。他在《二知轩诗钞序》中指出:“诗之作也,有性情焉,有风格焉。性情挚而风格高者有之矣,未有性情不挚而风格能高者也。”[3]林氏把性情当作诗歌的核心因素,诗歌的性情是内在的,风格是外在的,性情决定风格,并影响风格的高低。在林昌彝看来,学问与性情具有内在统一性,缺一不可。对此,他明确提出:诗人之诗表现为“穷本知变”,即“以不变驭至变”,因而变亦“可自持”;学人之诗表现为“穷本而不知变,为才用而不能用才”,则是更重视其功用的方面[4]。

图|《射鹰楼诗话》

图|《越缦堂诗话》

林昌彝在评论惠栋诗时,也曾指出:“诗之道有根柢,有兴会。根柢原于学问,兴会发为性情。二者兼之,始足称一大家。”[5]这不仅是为诗人之诗与学人之诗张目,同时也以其倡导根柢之正、情感之浓烈,从而为近代诗话开启了联通文本外部现实世界的大门。从《射鹰楼诗话》开始,文明危机意识下的诗话抒写,得到了充分地渲染与凸显。他评价魏源诗歌“皆有裨益经济,关系运会,视世之章绘句藻者,相去远矣”[6],这实质上正是其对于学人之诗与诗人之诗所作的新的时代阐释。

同样,李慈铭《越缦堂诗话》站在时代高度,对诗人之诗的内涵作了进一步阐释。他欣赏吴伟业诗歌,在于其对“制兼赋体,法合史裁”的运用,称梅村长歌“诚《风》、《雅》之适传,非声均之变调”,感慨:“世人不学,皮传唐人。辄借口杜韩,哆言正变。岂知铺陈终始,正杜陵之擅长。蚍蜉毁伤,入昌黎之雅谑。嗟兹聋瞽,难语精微。世有知音,必契斯旨。”[7]李慈铭希望能把学人之诗的“法”与诗人之诗的“制”相结合,既有厚重内容,又不失真实自我的诗学境界。

鸦片战争以后,宋诗派笼罩一时,汉魏六朝派也崛起于诗坛,李慈铭对此具有冷静的认知:“道光以后名士,动拟杜、韩,槎牙率硬而诗日坏。咸丰以后名士动拟汉魏,肤浮填砌而诗益坏。”[8]这里,直指近代诗坛剽窃成风,没有真我的存在,诗人之诗也渐失真意。故李慈铭提出学诗之道,不能专主一家之言,也不能仅学一代之诗,而是需要“八面受敌”(《天放楼集书后》),即内有所蓄,外而广泛向前人学习,且要做到“汰其繁芜,取其深蕴,随物赋形,悉为我有”[9]。要之,他指出诗要学古,且博而能专,终而“陶冶古人,自成面目”[10]。其弟子樊增祥“合千百古人之诗,以成吾一家之诗”[11]的诗学思路,显然是受其影响。

其次,潘德舆《养一斋诗话》、方东树《昭昧詹言》对学人之诗与诗人之诗结合之内涵作了补充。

潘德舆重视学问与性情的结合,指出:“古人之诗,本之于性天,养之以经藉。”又云:“学者诚知诗无可学,而日治其性情、学问,则诗不学而亦能之。”[12]即把性情、学问的涵养当作诗歌的不二法门。但身处王朝由盛而衰之际的潘氏,又突破了诗人之诗与学人之诗的理论内涵,尤推重“人品”,称:

诗积故实,固是一病,矫之者则又曰诗本性情。予究其所谓性情者,最高不过嘲风雪、弄花草耳,其下叹老嗟穷,志向龌龊。其尤悖理,则荒淫狎媟之语,皆以入诗,非独不引为耻,且曰此吾言情之什,古之所不禁也。於虖!此岂性情也哉?吾所谓性情者,于《三百篇》取一言,曰“柔惠且直”而已。[13]

这段论述文字所引“柔惠且直”见于《诗经·大雅·崧高》,文云:“申伯之德,柔惠且直。”《毛诗正义》指出:“言申伯之德,安顺而且正直,以此顺直之德,揉服此万邦不顺之国,使之皆顺。”[14]所谓“柔惠且直”,即如严粲《诗缉》所言:“臣道以柔顺为体,然必贵乎正直,所以为全美。”[15]潘氏把清正刚直作为“人品”端正的重要标准之一。实际上,柔顺为其外表,正直为其根本。潘德舆把诗歌“性情”看作“柔惠且直”的反映,这是由诗品而重视“人品”的诗学批评途径。清人陆以湉《冷庐杂识》指出:“以心术行谊为本,以气骨韵味为主,近时诗话,当以此为首矣。”[16]“心术行谊”“气骨韵味”,均是传统诗学在近代诗话中“通变”的体现。当遭受了千年未有之变局后,近代诗学批评更加重视“气骨韵味”的理论阐释,且与“心术行谊”所体现出的“柔惠且直”之道相表里,这强化了诗歌创作中“人品”与“诗品”的结合,并朝着诗人与学人紧密结合的方向延伸。谢章铤《答子安论〈陔南山馆〉诗文集书》亦曾指出:“至潘四农所著,中多攻击之言,其意不专主于论诗,欲人敦人品以定诗品,针砭直下,实抱救世苦心。”[17]所谓“不专主于论诗”,正是对学人之诗与诗人之诗内涵的补充。

在此基础上,潘德舆又突出了追求诗歌质实的美学原则。他曾直言不讳地指出:“末世诗人,求悦人而不耻,每欺人而不顾。若事事以质实为的,则人事治矣;若人人之诗以质实为的,则人心治而人事亦渐可治矣。诗所以厚风俗者此也。”[18]他把人心的治废与质实诗学的兴衰相联系,体现出强烈的经世致用意识。故而潘氏论历代诗人,则突出诗歌的社会作用,阐述诗歌的正变流延。

相较而言,方东树《昭昧詹言》则以义理诗法,对学人之诗的内涵作了进一步的深化。方东树提出:

古人作诗,各有其本领,心志所结,动辄及之不自觉,所谓雅言也。如阮公之痛心府朝,忧生虑患;杜公之系心国君,哀时悯人;韩公修业明道,语关世教,言言有物。太白胸中,蓄理至多,逐事而发,无不有兴观群怨之旨。是皆于《三百篇》、骚人未远也。谢公功力学问天分,皆可谓登峰造极,虽道思本领未深,不如陶,而其痼疾烟霞,亦实自胸中流出。不似后人客气假象,自己道不得,却向他人借口也。[19]

图|《昭昧詹言》

所谓诗人“本领”,正是学人之诗与诗人之诗相结合的产物。作者追求的“本领”,既要有“义理”的蕴蓄,又要有“文法”的高妙,两者殊途同归。方东树试图通过前者,使诗歌合于“兴观群怨”之旨,达到相应的社会功用;通过后者,来攀跻古代名家的高格。可见,方氏论诗有因有创,以达义理自得与辞语独造相结合的至高境界。

再者,是何绍基诗论、陈衍《石遗室诗话》对诗人之诗与学人之诗相结合的推广与完善。

何绍基论诗重视性情,讲求诗品与人品合一、文论与诗论合一。要做到这一点,就需要明理与养气,最后出之于“不俗”之言。而从中也可觇见,何氏对学理的重视,已经超过了理论本身的意义,而具有了时代的共鸣性。何绍基特别重视诗歌性情之“正”,他在《与汪菊士论诗》中强调:“诗贵有奇趣,却不是说怪话,正须得至理。理到至处发以仄径,乃成奇趣。”[20]而要达到诗歌之“正”,则需要人与文的高度合一,把“人成”作为诗学批评的重要范式。其《使黔诗钞序》指出:

诗文不成家,不如其已也;然家之所以成,非可于诗文求之,先学为人而已矣。规行矩步,儒言儒服,人其成乎?曰非也。孝弟谨信,出入有节,不悫于中,亦应酬而已矣!立诚不欺,虽世故周旋,何非笃行!至于刚柔阴阳,禀赋各殊,或狂或狷,就吾性情,充以古籍,阅历事物,真我自立,绝去模拟,大小偏正,不枉厥材,人可成矣。于是移其所以为人者,发见于语言文字……是则人与文一。人与文一,是为人成,是为诗文之家成。[21]

何绍基提出的“人成”诗学理念,正是诗人与学人相结合的典范形态,将性情、阅历与真我三者相结合,发之于诗歌文字,从而潜移默化以达到性情之正。

相比而言,陈衍更加重视诗学史的理论架构。他创作诗话,标举“同光体”为诗学主旨。《石遗室诗话》卷一即云:“同光体者,余与苏堪戏目同光以来诗人不专宗盛唐者也。”[22]所谓“不专宗盛唐”,即是通过更为广阔的诗学眼光,强调诗歌的继承与发展,取径更加广泛和具体。陈氏要求学有根柢,字有来历;又要重性情,有“别才”。他明确指出:

嘉、道以来,则程春海侍郎、祁春圃相国,而何子贞编修、郑子尹大令,皆出程侍郎之门,益以莫子偲大令、曾滌生相国诸公,率以开元、天宝、元和、元祐诸大家为职志,不规规于王文简之标举神韵,沈文悫之主持温柔敦厚,盖合学人、诗人之诗二而一之也。[23]

由此可见,陈衍期望“合学人、诗人之诗二而一之”,融杜韩、苏黄的诗学创作为一炉,以期承接宋诗传统,来抬高宋诗地位。这与其提出“三元”说意在打破唐宋壁垒,进而“觅新世界”,扩大“同光体”的诗学影响是一致的。

然而陈衍并不赞同“由学人之诗直接作到诗人之诗”的路径,主张把性情放在学问之前,否则“不先为诗人之诗,而径为学人之诗,往往终于学人,不到真诗人境界” [24]。

值得注意的是,王闿运对“性情”的理论阐释,为“学人之诗”与“诗人之诗”的结合带来了更深层的文化意义。王闿运主张经世致用,兼采汉学、宋学之长,其诗学批评以汉魏六朝为鹄的,重视诗歌的感情。这种“情”乃是“文情”与“治情”的结合,重在学人之诗的批评阐释。他在《杨蓬海诗序》中曾指出:

诗贵有情乎?序诗者曰发乎情而贵有所止,则情不贵。人贵有情乎?论人者曰多情不如寡欲,则情不贵。不贵而人胡以诗?诗者,文生情,人之为诗,情生文,文情者,治情也。[25]

所谓“文情”与“治情”正是学人之诗与诗人之诗的文化阐释,这种阐释更侧重道德审美层面的诗学影响。王氏《答陈复心问》认为:“情不可放,言不可肆。”[26]《答唐凤廷问论诗法》又进一步指出:“古之诗以正得失,今之诗以养性情”,“古以教谏为本,专为人作。今以托兴为本,乃为己作”[27]。王闿运严格区分“古诗”与“今诗”的界限,古诗乃“教谏为本”,是为教化服务的,而“今诗”却“托兴为本”,是为自己创作的,显然更着眼于文化阐释与道德审美之间的不同诗学批评形态。这不但是学问根柢在诗学批评中的理论体现,也是它与宋诗派的不同之处。

当然,王赓《今传是楼诗话》也重视学人之诗与诗人之诗的融通关系。王赓关心诗坛风气,曾指出:“近来风气,崇尚宋诗,宛陵、后山,瓣香尤众。”[28]同时他也通过诗话表达对学人之诗与诗人之诗融通关系的重视。他曾指出:“近代诗人,其隶事之精,致力之久,益以过人之天才,盖无逾于樊山者。或疑此老论诗,拘守宗派,与时流标举,各有不同,是皆未知其深者。”[29]樊增祥师从张之洞、李慈铭,能融唐入宋,自成一派,他把“性情”“才力”“福泽”“风趣”看作诗歌的重要组成部分和表现方式,其《冬夜过竹筼侍讲论诗有述》中有“独厌耳食界唐宋,唐固可贵宋亦尊”[30]之言,即试图打通唐宋,进而融合唐宋,以达到“万卷破来方下笔,五声谐勰始成文”[31]的创作状态,这也是王赓心折之处,故以“过人之天才”目之,虽有过誉之嫌,却也符合王赓的诗学观。

图|《今传是楼诗话》

“同光”以后,关于诗人之诗与学人之诗相结合的理论成果,是传统诗话之延续使然,并在很长时期内产生着重要影响。王国维《人间词话》把诗人分为“客观之诗人”与“主观之诗人”[32]两种,显然是受到了学人之诗与诗人之诗相结合理论的深层次影响。“民元”以来,柳亚子《磨剑室诗话》曾批评宋诗派祖师黄庭坚是“花面丫头”,把陈三立、郑孝胥等宋诗派的作品看作“驴夫脚跟”“嫠妇枕席”[33],并自觉与民国诗坛“树先声”密切结合在一起,极力推进诗学批评的近代化进程,这也从反面反映出其间传统诗话的强大生命力。

二 新派诗话“以旧风格含新意境”

观念的滋生

“嘉道”以后,当传统资源不足以支撑整个知识体系时,西方文明的“变革”逐渐成为重要的时代命题。文化资源的此消彼长,也暗示了传统文学与现实价值体系之间的复杂矛盾。可以说,梁启超以旧风格含新意境的理论预设,正是新派诗话的生成效果使然,其中有两个方面尤其值得重视。

首先,潘飞声《在山泉诗话》、李伯元《庄谐诗话》对异域文明的书写与传播。

当传统诗话经受到外部环境的强烈挑战时,最能代表士大夫心声的传统诗学批评也发生着深层次潜移默化的变化。从黄遵宪的“我手写我口”到梁启超的“诗界革命”论,都为新派诗话的发展带来了重要契机。潘飞声《在山泉诗话》对异域文化的诗学书写,有力推进了旧风格含新意境理论的传播。他曾出使德国,有机会直面西方的新事物与新文化,并以新材料融入到旧体诗词的创作之中。他的《柏林竹枝词》极尽描绘了溜冰鞋、葡萄酒、香水等新事物,以及过礼拜、圣诞节等异域风俗,从而推动了异域文明的传播。同时,潘飞声在旅德期间不断唱和,他回忆说:“客柏林日以文字称知己者,承伯纯子爵(承厚)、姚子梁观察(文栋),过从最密。”[34]潘飞声还积极介绍并推动香港、广东等地的诗文交游,并与丘逢甲、黄遵宪等交往密切,酬唱无间。在香港时期,黄遵宪曾造访潘飞声寓所,并与之论诗谈艺。对此,潘氏曾记载云:

京卿谓后人学艺,事事皆驾前人上,惟文字不然。以胸中笔下均有古人在,步步追摹,遂不能自成一家面目。是以宋不如唐,唐不如六朝,六朝不如汉魏也。京卿巍然大宗,推诗界维新巨子,获聆伟论,书作座铭。京卿出示诗册,中有《长相思》三巨篇:一言电线,一言轮车,一言照像。雄奇飘逸,恨未及录出。[35]

潘飞声对黄遵宪的诗歌非常推崇,以“维新巨子”誉之,并指出他在近代诗坛的重要地位:“今人撰著诗话,靡不争收公度先生遗作。”[36]黄遵宪乐于吐故纳新,这对同样有海外经历的潘飞声之诗学无疑具有重要的指引作用。1917年,近代学人胡蕴山《丽则诗话》对潘飞声诗学有这样的介绍与评价:

(潘飞声)曾游德国,著有《柏林竹枝词》,为选数十首……“雅剧兰闺引兴长,耶稣生日夜传觞。绿松灯下花船影,应喜佳人得婿乡。(耶稣生日,家家燃松枝灯,至除夕而止。女伴设嬿,有戏摘花瓣为舟,浮水验其所止方向,以下择配之所。)”“君主生辰庆祝欢,千重火树月中看。海天飞下银搓使,笑逐姮娥出广寒。”是诗采风域外,语妙诙谐,写景处亦复陆离光怪,以德意志联邦而有淇濮之风,可以慨西欧之吐俗已。[37]

在胡蕴山看来,潘飞声把耶稣生日、西方婚礼、抱腰舞等迥异于本土的习俗记录在诗话中,不仅是猎奇,更是“以德意志联邦而有淇濮之风”,是东西文化的碰撞。这一如丘逢甲《说剑堂题词为独立山人作》夸赞潘飞声所言:“直开前古不到境,笔力横绝东西求。”[38]

与潘飞声出使德国不同,作为“晚清四大小说家”之一的李伯元,又被称为“小报鼻祖”,其创办的《游戏报》在当时影响很大。吴趼人赞之:“以痛哭流涕之笔,写嬉笑怒骂之文,创为《游戏报》,为我国报界辟一别裁。”[39]大致来讲,李伯元《庄谐诗话》在延续《游戏报》写作特点的基础上,从三个方面推进了旧风格含新意境的诗学传播:

一是新名词入旧体诗。时代的新变,新鲜事物与词汇的层出,使得延续了几千年的诗歌在这方面体现出变革的意味。徐珂《清稗类钞》曾言:“自日本移译之新名词流入中土,年少自喜辄之以相夸,开口便是,下笔即来,实文章之革命军也。”[40]可见,清末到“东西洋”游历之人日渐增多,而国外的语言、风俗等方面对古老中国的影响也日渐增强。对此,李伯元有敏感的认知,曾说:“用新名词入诗词者,如梁卓如之‘自由人远天涯近’,尚为巧不伤雅。”[41]诸如“自由”“人权”“企业”“野蛮”“维新”等词语,开始在其《庄谐诗话》中广泛运用。如“咏学生”条云:“异族称同种,野蛮甘合群。热心平等说,流血自由文。排满义勇队,维新革命军。寄言学生界,思想漫无伦。”[42]

二是洋泾浜语入旧体诗。洋泾浜语本是欧风美雨催生的产物,《庄谐诗话》称之为“别琴”:“别琴者,英文无是字,第取为杜撰之别名,即华言洋泾浜语……其语鄙俚俶诡,效者便之,后益盛行,今且成一家言矣。”其录有《别琴竹枝词》,如“清晨相见谷猫迎,好度由途叙阔情。若不从中肆鬼计,如何密四叫先生”[43]。由“谷猫迎”(good morning)、“好度由途”(how do you do)可见洋泾浜语入旧体诗之例。另如“考姆”(come)、“滑推姆”(how time)等日常用语,亦多为《庄谐诗话》所用。

三是方言俗语入旧体诗。强调诗歌表达的趣味化、通俗化和现实化,是《庄谐诗话》的重要特征。如“粤语入诗”条云:“俗语文体之流行,文学进化之一征也。粤中言语,与中原殊途。珠江女儿所常讽之《粤讴》一篇,知文者常叹为神品。”如其所录《垓下吊古》七律一首云:“又高又大又嵯峨,临死唔知重唱歌。三尺多长锋利剑,八千靓溜后生哥。既然廪砰争皇帝,何必频轮杀老婆?若使吴江唔割颈,汉兵追到屎难屙。”[44]像“乜”“咁”“靓”等方言,也都可见于《庄谐诗话》。

其次,梁启超《饮冰室诗话》、狄葆贤《平等阁诗话》对旧风格含新意境的理论总结。

图|梁启超(1873—1929)

图|《饮冰室诗话》

梁启超倡导诗歌改良运动,鼓吹诗界革命,《饮冰室诗话》主要摘录和评介黄遵宪、谭嗣同、夏曾佑等师友诗作,共论及同时代80余位诗人,进一步阐发其理论主张。同时,通过总结他们的“诗界革命”主张,以发表梁氏的诗歌理论和见解。其《夏威夷游记》已提出新意境、新语句、古风格为三要素的“诗界革命”纲领。在此之际,梁启超已经思考如何“输入欧洲之精神思想”作为诗界革命的材料了。此后,其《饮冰室诗话》进一步作了理论阐发与实践总结,推重“新意境”:

过渡时代,必有革命。然革命者,当革其精神,非革其形式。吾党近好言革命。虽然,若堆积满纸新名词为革命,是又满洲政府变法维新之类也。能以旧风格含新意境,斯可以举革命之实矣。苟能尔尔,则虽间杂一二新名词,亦不为病。不尔,则徒示人以俭而已。[45]

由上可见,梁启超的这段话包含了三层生成效果:其一,这种新意境,乃是近代世界文明、社会理想的写照。故他高度赞赏黄遵宪歌咏轮船、电报、照相等新生事物的诗作《今别离》四章,将其誉为“独辟境界,卓然自立于二十世纪诗界中”[46]。其二,新意境饱含爱国情怀、图强变革等精神寄托。他盛赞《出军歌》《旋军歌》《灭种吟》等,将其视为“诗界革命”的雄杰之作。其三,新意境也标榜新的人格情操,颂扬谭嗣同、康有为的忧国情怀与其诗中表现出的人格精神。

《饮冰室诗话》重视新语句,提倡“欧洲语”“新名词”,要求新境界、新语句要以古人风格入之,这也带来了诗学批评的新变化。其称赞黄遵宪诗歌新意境与新语句,但又强调只有“能以旧风格含新意境”的作品,才是“举革命之实”的力作,故其具有明显爱古不薄今的批评态度。可以说,《饮冰室诗话》所提倡的诗学批评理论,阐述了旧体诗如何适应新时代变革要求的命题,推动了“诗界革命”的近代化进程,显示出“开拓千古,推倒一时”的雄心与勇气。不可否认,由于受时代的限制,《饮冰室诗话》“革其精神、非革其形式”亦强调诗歌的功利性书写,故带有明显的过渡性特征。

此后,《平等阁诗话》对旧风格含新意境作了进一步的理论总结。作者狄葆贤创作诗话之际,正是“诗界革命”风行之时。他本人与黄遵宪交情很深,直至黄遵宪去世前一月,他们仍有书信往来。因而这部诗话对黄遵宪的诗学推崇有加,指出:

黄公度先生文辞斐亹,综贯百家。光绪初元,随使日本,尝考其政教之废兴,风土之沿革,泐成《日本国志》一书,海内奉为瑰宝,由是诵说之士,抵掌而道域外之观,不致如堕五里雾中,厥功洵伟矣哉。先生雅好歌诗,为近来诗界三杰之冠。[47]

黄遵宪去世后,狄葆贤追思往事,成短章五首,以诗哭之,在诗中回忆与黄遵宪的交往经历。如其一云:“竟作人间不用身,尺书重展泪沾巾。政坛法界俱沈寂,岂仅词场少一人?(近得先生正月粤中书云:‘自顾弱质残躯,不堪为世用矣!负此身世,负我知交。’不意竟成谶语。)”[48]他们二人之间的诗学交往和诗话观念,深深渗透到《平等阁诗话》的写作中。

《平等阁诗话》十分看重标新立异之能,其“自序”即强调:“世代递嬗,灵境日辟,标新树异,务屏陈言。义无悖乎古人,辞自推为作者。”[49]他对“标新树异”的诗学探索,已不限于语言与意境的更新,而且重视以新入旧,侧重于家国情怀的表达与革新思想的呼唤,显示出对旧风格含新意境的深化。其诗话前三则即以西欧文学、日本东京博物院为参照物,强调“文词美术诱导国民”以达到“爱国之心油然而生”的重要性。要之,以“文辞美术”来“起衰振俗”[50],是《平等阁诗话》的创作目的,这显示出近代诗话的演进。狄葆贤曾对《平等阁诗话》的选诗标准交代说:

余《诗话》之作,不无博采之嫌,未能悉中诗律,而名流佳句,又往往致憾遗珠。友人尝执此相规,此则余咎无可辞者也。然款款私衷,窃附史家之末,颇欲因人以见道,即不得不有时以人而废言。果其人心存邦国,具真性情,感物哀时,声若金石,自能当于人心,又未可以诗律相概。若非然者,虽言之成理,毋宁割爱焉。[51]

可见,他把家国情怀融入到旧风格含新意境的理论探讨中。如其所作《沪滨感事诗》六章乃因“国权不张,外人持柄”而有感而发。其二云:“江干何处立斜晖,碧草清阴与梦违。燕子不知巡警例,随风犹得自由飞。(黄浦滩岸边草圃,本中国官地,且未经升科者。草圃中所设铁椅,曩时中西人均可小憩。久之,渐禁华人之短衣者;又久之,并禁长衣者。今则华人偶一涉足其地,辄遭巡捕之呵逐矣。)”[52]实际上,狄葆贤的创作也是沿着“诗界革命”的路线深入开展起来的。显然,《平等阁诗话》的诗学观也使得“新意境”更加厚重,并与“旧风格”相得益彰。

三 冠裳重焕旧山河的“民元”

诗话变迁

“民元”时期,学界对于诗学的探讨发生了深层变化,尤其是革命化诗学批评、娱乐化诗学写真,都呈现出新时代的流变特征。在革命化诗学批评的流行之时,也是国粹主义思潮高涨之际。其往往通过“摅怀旧之蓄念,发思古之幽情;光祖宗之玄灵,振大汉之天声”[53]的诗学批评,呼唤“国魂”到来,宣传新时代文明。不但如此,随着民主革命的呼声日起,革命派把“诗话”这一批评形式当作舆论武器,在开民智、抗压迫、反侵略等方面充分发挥着战斗作用。

首先,《旧民诗话》忧国爱种的批评视野,高旭《愿无尽庐诗话》以复为变的批评理论,对近代革命诗学有重要的推进作用。

图|《旧民诗话》

《旧民诗话》在序言中直言把“忧国爱种”作为创作目的之一:“诗之为道感人最深,而最易入吟风咏月,骚人用以自遣,与民族之感官无与也。兹录古今人之诗辞有关于种族之戚、国家之痛者,以笃吾民忧国爱种之心,都为《旧民诗话》。”[54]作者首重“夷狄”带来的无穷祸患,并以高度警惕的姿态提出:“《出车》一什,犹见当时师出之苦。盖我国之于异族,惟以防守为主义,遏其侵入而止,其于种族界始终无武断之历史,故戎狄滑夏之祸,相寻而未有艾。读是诸什,于以知先民之痛深矣。”[55]鉴于其民族主义的诗学眼光,《旧民诗话》对于“防守主义”带来的民族遗祸产生了强烈质疑,实际上这是别有所指的。当然,《旧民诗话》的革命化诗学书写,也是近代诗学发展的必经阶段和重要诗学批评成果之一。

高旭《愿无尽庐诗话》以复为变,革命色彩鲜明。他在《南社启》中曾竭力呼唤国魂的归来:“国有魂,则国存;国无魂,则国将从此亡矣!”[56]当然,这种国魂乃是“当时被理想化了的中国古代的优秀传统和民族精神”[57]。基于这种传统与精神的根基,他对复古诗论作了新的界定:

今之作诗有二弊:其一,病在背古;其二,病在泥古。要之,二者均无当也。苟能深得古人之意境、神髓,虽已至新之词,采点缀之,亦不为背古,谓真能复古可也。故诗界革命者,乃复古之美称。[58]

高旭虽然也从传统资源中找寻治病的药方,但这种复古已经突破了传统诗学的框架,流变为一种革命化的理论:

盖诗之为道,不特自矜风雅而已。然发乎情者,非如昔时之个人私情而已。所谓止乎礼义者,亦指其大者、远者而言。鼓吹人权,排斥专制,唤起人民独立思想,增进人民种族观念,皆所谓止乎礼义,而未尝过也。若此者,正合温柔敦厚之旨。[59]

他把提倡“温柔敦厚”与“唤起人民独立思想”合而为一,进而为“革命”作理论上的呐喊。此外,《愿无尽庐诗话》还把传统诗学和西方进化论相结合,以中学整合西学。这已超出传统诗学的范畴,亦是近代革命化诗学批评的流变表现之所在。

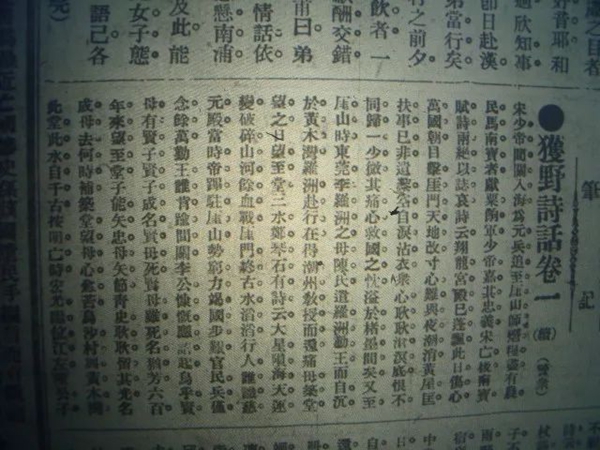

其次,振公《黍离诗话》、李峄《获野诗话》的黍离悲叹,从情感上突出革命化诗学批评的流变价值。

图|《获野诗话》

近代诗话中,诗歌为民主革命服务的意识非常突出。尤其是《黍离诗话》专门辑录鼎革之际的诗人创作,通过具有深沉民族气节的亡国悲歌,唤醒蛰伏的民族情感。如其一云:

宋帝昺即位海上,陆秀夫为首相。时播越海滨,庶事输略。每朝会,秀夫独俨然正立,如治朝。虽流离中,犹日书《大学章句》以劝讲。及崖山兵溃,秀夫先驱其妻子入海,即负帝同溺。或画为图者,石田林景熙赋诗云:“紫宸黄阁共楼船,海气昏昏日月偏。平地已无行在所,丹心犹数中兴年。生藏鱼腹不见水,死抱龙须直上天。板荡纯臣有如此,流芳千古更无前。”词严义正,洵足发明忠臣心事。[60]

《黍离诗话》重视“忠臣心事”,并把宋明时代的靖康之变、蔡京当国、胡铨被谪、岳飞被害、英宗被虏、赵孟頫屈节等历史事件,以及曹京山、唐祖命、吕潜等诸多遗民诗人的唱和记录在案,寓以革命思想,具有诗史倾向,从而演变出新的诗学批评特色。

同样,李峄《获野诗话》也通过哀以思的黍离诗歌,抒发家国情怀,寓以严肃的诗学取向。《获野诗话》不但保存历代逢难帝王如宋徽宗、李后主、建文帝、明英宗等人的有关创作,也通过咏叹如宋故宫、黄鹤楼、长城等历史遗迹的创作,来寄托兴亡之感。同时,在对诸葛亮、岳飞、张巡等忠臣义士与顾炎武、傅山、钱澄之等遗民诗人的诗作的评判中,该诗话亦表现出强烈的战斗性和民族主义感情。如其云:

以韵语发挥种族思想,除岳武穆《满江红》一阕外,陈白沙《厓山题壁》一诗,亦已脍炙人口。近读《张苍水集》,又见有《戊戌冬怀》八律,其于种族之辨,亦凛若秋霜。特当时民权之说未明,不免迷于君臣之义。[61]

在此李峰不仅推重“爱国之情溢于言表,数百年后,读之犹有生气”的诗歌,也通过记载满清文字狱暴行,从反面推进“以韵语发挥种族思想”的历史必然性:“清初文字之狱禁烈,微词提斥者固无论矣,即绝无形迹可以比附,亦不难多方文致,声之重辟。”[62]另外,《获野诗话》对文字狱的记载,也隐含着“恢复疆土,扫荡戎狄”的决心,流露出浓厚的革命思想。这与柳亚子“为民国骚雅树先声”[63]的诗学批评有内在共通性,因此亦具重要的文学使命。

再次,瞿酲园《革命诗话》、佚名《培风阁诗话》有从思想上保存革命化诗学批评的文献价值。《革命诗话》“序言”曾直接点明其创作缘起:“通人余韵,得传诵于尘世;烈士残编,反湮没乎人世。此不佞是有《革命诗话》之辑。”[64]确如其言,黄钟杰、赵声、林广文、秋瑾、胡冠南等革命文人的创作也因之而得以保存和宣扬。如其一云:

江西萍乡黄钟杰,革命巨子也,被害年仅二十九。在狱中曾作《绝命词》二首。其一云:“无论风雨荡残舟,黄汉衣冠作楚囚。我欲鞭雷重起陆,好叫割破一天秋。”其二云:“久将身世付虫沙,生死原来一刹那。大好头颅向天掷,血中湛出自由花。”音节悲壮,可歌可泣。[65]

这类革命志士的诗歌创作,大都出自内心强烈情感的表达,慷慨悲歌,振聋发聩,表达出近代革命诗人的强烈心声,有着很强的时代感染力。

图|《革命诗话》

同样,《培风阁诗话》重视革命化诗学风气的培养,尤其重视女性革命诗风的培育,从中也可窥见近代女性诗风的变化轨迹。如其一云:“所贵乎良马者,非牝牡骊黄之谓也,惟诗亦然。识见高超,思想新颖,词不必其工,而精神已加人一等。彼雕琢词句,妃俪黄白,伏乎末矣!”还通过征引汪女士之《箴女界》诗,表明重视女权的伸张以及将解放天足、家庭教育、昌明女学与国民品格联系起来的倾向。其所录《女子四勿歌》,亦把“勿信佛”“勿裹足”“勿爱修饰”“勿受拘束”作为警世之言,来大力宣扬女权主义。不但如此,近代社会也逐渐把女性解放看作强国强种的重要标签。如“鸳湖女史”条云:

鸳湖女史,成都人,本身讲学员也。《放足口占》云:“弓足伊谁始作俑,窅娘毒遗千秋种。一朝束缚尽蠲除,狂喜不禁三百踊。”又六言云:“苦莫苦兮纤足,乐莫乐兮天足。嗟我二亿同胞,何苦甘为束缚。还我自由之天,吸彼文明之学。洗我巾帼之羞,扫我野蛮之俗。莫谓此事甚轻,关系种族强弱。”[66]

女性的独立与解放、反抗与自由、生存与爱国等近代诗学的新视角,也是革命化诗学批评的关注内容之一,并贯穿着救亡图存的文化意识。近代女权主义的兴起,是民族革命的重要组成部分,也赋予了近代革命化诗学的时代特色和价值意义。

综上所述,近代以来的中国诗话发生着从诗人诗话到革命者诗话之演变。前有传统诗学的反刍,中有新派诗话的发展,后有报刊诗话的勃兴,其间脉络相对清晰的流变转型,也充分显示出这些诗话的近代批评特质。

【本文系国家社会科学基金重大项目“民国古典文学研究史大系编纂与研究”(项目编号20&ZD281)、“民国话体文学批评文献整理与研究”(项目编号15&ZDB079)的阶段性研究成果】

[1]陈衍:《陈石遗集》,第688页,福建人民出版社1999年版。

[2]林昌彝:《海天琴思录》第8卷,王镇远、林虞生标点,第184页,上海古籍出版社1988年版。

[3]林昌彝:《林昌彝诗文集》,第288页,上海古籍出版社1989年版。

[4]林昌彝:《海天琴思续录》第7卷,王镇远、林虞生标点,第435页,上海古籍出版社1988年版。

[5][6]林昌彝:《射鹰楼诗话》,第282页,第36页,上海古籍出版社1988年版。

[7][9]《越缦堂日记说诗全编》,张寅彭、周容编校,第257页,第305页,凤凰出版社2010年版。

[8][10]李慈铭:《越缦堂日记》,蒋瑞藻辑,第5339页,第153页,广陵书社2004年版。

[11]金天羽:《天放楼诗文集》,周录祥校点,第1419页,上海古籍出版社2007年版。

[12][13]潘德舆:《养一斋诗话》,第5页,第160页,中华书局2010年版。

[14]《十三经注疏·毛诗正义》,李学勤主编,第1217页,北京大学出版社1999年版。

[15]史应勇:《〈毛诗〉郑王比义发微》,第506页,华夏出版社2016年版。

[16]陆以湉:《冷庐杂识》,第269页,上海古籍出版社2012年版。

[17]谢章铤:《谢章铤集》,陈庆元、陈昌强、陈炜点校,第187页,吉林文史出版社2009年版。

[18]《清诗话续编》下册,郭绍虞编选,富寿荪校点,第1937页,上海古籍出版社1983年版。

[19]《中国历代诗学论著选》,陈良运主编,第1056页,百花洲文艺出版社1995年版。

[20]何绍基:《东洲草堂文钞》第5册,第56页,清光绪九年刻本。

[21]何绍基:《何绍基诗文集》,龙震球、何书置校点,第781页,岳麓书社1992年版。

[22][24]陈衍:《石遗室诗话》,第4页,第222页,人民文学出版社2004年版。

[23]《近代诗钞》,陈衍编选,第1页,商务印书馆1935年版。

[25][26][27]王闿运:《湘绮楼诗文集》,第380页,第2219页,第2328—2329页,岳麓书社1996年版。

[28][29]《民国诗话丛编》第3册,张寅彭主编,第232页,第345—346页,上海书店出版社2002年版。

[30][31]樊增祥:《樊樊山诗集》,第139页,第1183页,上海古籍出版社2004年版。

[32]彭玉平:《人间词话疏证》,第362页,中华书局2011年版。

[33][63][64][65]《民国日报》,1917年8月15日,1917年8月13日,1919年4月22日,1919年4月22日。

[34][35][36]潘飞声:《在山泉诗话》,《古今文艺丛书》(中),何藻辑,第1647页,第1161—1162页,第1209页,江苏广陵古籍出版社1995年版。

[37][61][62]《中华新报》,1917年3月6日,1916年2月19日,1916年6月10日。

[38]丘逢甲:《岭云海日楼诗钞》,第84页,上海古籍出版社1982年版。

[39]吴趼人:《李伯元传》,《月月小说》第1年第3号,1906年1月。

[40]《清稗类钞》第4册,徐珂编撰,第1724页,中华书局1984年版。

[41][42][43][44]李伯元:《南亭四话》,第235页,第250页,第242页,第200页,上海书店出版社1985年版。

[45][46]梁启超:《饮冰室诗话》,舒芜校点,第51页,第24页,人民文学出版社1959年版。

[47][48][49][50][51][52]狄葆贤:《平等阁诗话》,段春旭整理,第36页,第38页,第1页,第2页,第20页,第57页,凤凰出版社2015年版。

[53]鲁迅:《鲁迅全集》第3卷,第432—433页,人民文学出版社1981年版。

[54][55]旧民:《旧民诗话》,《汉帜》第2期,1907年3月。

[56]高旭:《南社启》,《民呼日报》1909年10月17日。

[57]黄霖:《近代文学批评史》,第471页,上海古籍出版社2007年版。

[58][59]高旭:《高旭集》,郭长海、金菊贞编,第546页,第545页,社会科学文献出版社2003年版。

[60]《民立报》1911年7月27日。

[66]《培风阁讲话》,《女学讲义》第7期,1905年。

[本文原刊于《文学评论》2021年第1期,此据作者提供word排版,引用请以该刊为准]