班宗华:宋代绘画中的拟真实验

时间:2021-09-17 14:01:11 来源: 古籍 作者:班宗华

班宗华:宋代绘画中的拟真实验

当我在1963年抵达普林斯顿大学开始研究生生涯时,我正从一位受过学院训练的油画家转向艺术史研究,此中原因正是因为我不久之前首次看到范宽、郭熙的画作,深深地为我与宋代山水画的邂逅所感动。在此之前,我从未见过在空间上具有如此撼动人心幻象效果的绘画,我立即被“吸引”其中,字面上或象征而言皆如此。此前不久,方闻先生在数篇关于元代画家钱选、倪瓒及其他画家的精彩论著中,关注再现与拟真的议题,这些论著让我觉得我必须去普林斯顿大学学习。在未入普大之前,作为画家,我的兴趣多年来聚焦于再现与拟真,跟从方闻教授学习时发现,正是我们截然不同的背景引领我们走向同一个努力点。在这篇文章中,我所回到的正是这个共同的努力点。

在中国艺术史中,写实性强且带有幻觉效果的山水画唯一兴盛的时期落于唐末到南宋末,亦即约公元900年到1250年之间。在这一时期,许多中国画家探索绘画的视觉特色、图绘目标以及绘画技法,这在宋之前几无前例,之后也甚为罕见。虽然宋代某些绘画理念在明清两代复见,宋代艺术中具有自然主义式(naturalistically)描绘性与幻觉性的空间特质却从未回复。在我心中,唐末到宋末的山水画不仅是艺术的黄金时期,也犹如一个谜。

近几年来,每当思考这个时期,我使用“拟真”(mimesis)这一概念作为我个人探索这一时期中国绘画在本质上有何不同的取径。“拟真”一词源于古希腊的观念,用于描述自然景观的幻觉效果。我试验性地使用它,把它作为引领我进入我所感兴趣的材料的门径,一旦意义明了,也可以弃而不用。

李成《小寒林图》

绢本浅设色,宋,39.4 cm ×72 cm

现藏于辽宁省博物馆

与其花时间尝试提出我将希腊观念用于中国脉络的根据,不如让我引用两个关于艺术家的有名故事:一则来自希腊,另一则发生在宋代中国,它们之间的相似可能显示为何“拟真”观念对两个文明都可视为适宜。根据老普林尼的记载,帕拉修斯与宙克西斯进行一场戏剧化的比试来决定谁是最好的画家。前者描绘葡萄如此成功,以至于鸟雀都飞来觅食。在他离开舞台后,后者画了具有逼真效果的悬垂亚麻窗帘。当帕拉修斯赶回舞台,而心中仍对其戏弄鸟雀的绘画满怀着骄傲感时,他不耐烦地要求眼前的窗帘往后拉,露出让他值得获奖的绘画。马上他就察觉到自己的错误,并将奖项让给宙克西斯。毕竟他只愚弄了鸟雀,宙克西斯却愚弄了他,一位艺术家。[1]

同样地,在10世纪中期的蜀国,画家黄筌(约905—965)与其子黄居寀(933—993之后)花费了三个月为一座新的宫殿绘制四季花鸟壁画。完成后,一只刚作为贡品入宫的老鹰不断地攻击壁画中的雉鸡,令在场者无不惊讶。著名文人欧阳炯将他在现场所看到的情景记录于诗词中,此诗留存至今。[2]

黄筌《写生珍禽图》(局部)

绢本设色,五代,41.5 cm ×70.8 cm

现藏于北京故宫博物院

对我来说,这两个有关艺术实践中“拟真”的描述,是就相当初阶的一般理解而言的。假若做出适当修正(mutatis mutandis),我们可说古希腊及中国宋代的画家皆对以真实世界的幻象愚弄灵魂之窗做出努力。我们可能会将希腊的拟真看作“希腊奇迹”,并将其联结上民主的诞生及个体生命的尊严。[3]不过在中国,拟真的哲学关联与根源全然不清楚,即使是关于拟真理念在多大程度上驱动了宋代艺术的奠基者们,仍具争议,并未有足够的认知。从当时的文献判断,毫无疑问,宋代山水画之所以受到观者的推崇,在于其作为自然世界之可信幻觉的功能。我们想起作为评论家与画家的米芾(1051—1107)如何谈论范宽(约活动于990—1030)的艺术:“范宽山水,显显如恒、岱,远山多正面,折落有势。……溪出深虚,水若有声。”[4]另一位画家王诜(约1048—1104之后),描述他观看范宽画作时,被这些作品临在(presence)的纯然幻觉感所震慑。[5]沈括(1031—1095)对董源(活动于10世纪30—60年代),巨然(约活动于960—995)画作的描述,定义了拟真的过程:

大体源及巨然画笔,皆宜远观。其用笔甚草草,近视之,几不类物象,远观则景物粲然,幽情远思,如睹异境。如源画《落照图》,近视无功,远观村落杳然深远,悉是晩景,远峰之顶,宛有反照之色。此妙处也。[6]

董源《夏景山口待渡图》(局部)

绢本设色,五代,50 cm ×319.8 cm

现藏于辽宁省博物馆

刘道醇(11世纪中叶)有关李成(919—967)艺术中幻觉特质的经典描述,清楚且有力地证实在艺术家、评论家间,宋代空间感中拟真幻觉的效果为长期优先考虑的重点:

扫千里于咫尺,写万趣于指下,峰峦重迭,间露祠墅,此为最佳。至于林木稠薄,泉流深浅,如就真景。[7]

此番描述,在11世纪关于艺术的书写中不断出现,揭示着拟真幻觉是这类画作的主要功能,且对当时的观者有着视觉冲击。

山水画拟真幻觉若要达到此种效果,画家主要仰赖他们的双眼,以及自身对自然世界直接、个人的体验。我们往往忘却或忽略这个事实。举例而言,北宋幻觉山水画最著名的支持者之一、画家及科学家燕肃(961—1040),敏锐且具体地描述到自己只能画出自身眼睛能看到的东西。[8]早期的艺术家及范式并非其兴趣,他感兴趣的只有自身所能见、所能知道的事物,即直接来自于自然。类似记载中的范宽,也曾表示借着个人的双眼及内心直接学习自然远胜于承袭其他画家。[9]且据11世纪艺术史家郭若虚之言,宋代山水画中三位最卓越的大师,同样仅学习他们自身对外在世界的个人经验,很少、甚至完全不曾仰赖于早先的艺术,从而创造了一个山水画的新时代。[10]

燕肃《春山图》(局部)

纸本水墨,北宋,47.3 cm ×115.6 cm

现藏于北京故宫博物院

在许多晚唐至宋代的文献中,将此结果全然归之于非由中介得来的观察力与经验;这点在中国历史及艺术的脉络中,具有哲学及历史意义的挑战性。如果说对于个人能动性,以及自然或天道权威的仰赖,被视之为在中国历史上一再重演的异常、偶然现象,抗衡于更为强大的对祖先孝顺、对过去崇敬的延续性(我猜测可以如此争论),那么一个偶然的异常状况,如何成为数世纪以来如此多艺术家的普遍动机?为何它受到赞助者、批评家如此广大的欢迎,以及它为什么无法持续下去?[11]还有这样历史起伏的哲学和/或宗教的根源是什么?这些是我想问却无能回答的问题。

宋代自然主义(naturalism)与理学间的关联,如同常被假设的那般,看起来似乎充满含义且合乎逻辑,不过更容易争论的是,理学的终极主导地位决定了逼真幻象的时代终将短暂,正如实际那般。犹如希腊的哲学家,理学家并不相信逼真的幻觉;而且理学建制化的展开,与中国拟真绘画的终结,几乎同时。全然正统与建制化的理学对于拟真的态度,生动地表现在17世纪,当时正是欧洲艺术开始广为中国所知的时期。在这个时间点上,身为艺术家与评论家的吴历(1632—1718)和方以智(1611—1671),率先谈论到一些关于绘画幻觉主义中的拟真效果,并且几乎一致地表明这些效果,以及拟真本身,仅仅是伎俩与消遣,无法与在早期中国艺术中所发现的更深层、更重要的表现、价值、意义等特质相比,例如气韵和笔法所创造出来的特质。[12]他们显然已经忘记或是从未承认,宋代对拟真的长期实验。

吴历《晴云洞壑图》

绢本浅设色,清,167 cm ×62 cm

现藏于旅顺博物馆

不过,为避免被太多有趣的旁径所吸引,我对于这广泛议题的省思,将集中于单一的艺术实践,这一实践可能最常被认为在起源或实践层面,基本上属于欧洲,但比起中国,这一实践相当晚之后才在欧洲发生。这一实践毋庸置疑对宋代艺术成就、对拟真本身的追求都是必要的部分。再者,作为一种实践,它似乎仅限于本文所检视的时期(译者:指唐末到宋末),它的盛行时期与此时间框架的接近一如我上言的拟真绘画特质,这就是直接由大自然而来的图绘、速写、成画之实践。我并非一定指“写生”这个词,尽管与此词汇必然有关,但所指向的具体做法就是走向自然,系统化地学习、模仿、素描与记录,并理解在自然处看到了些什么。

晚唐以前、北宋以后,在中国很难找到长时间在自然中写生的证据。直接习仿自然在欧洲风景画的发展里当然是一项必要的元素,而且大体从15世纪的欧洲绘画便是如此,然而在此之前,世界各地所出现的最重要例证,便是在公元900年前后的中国。

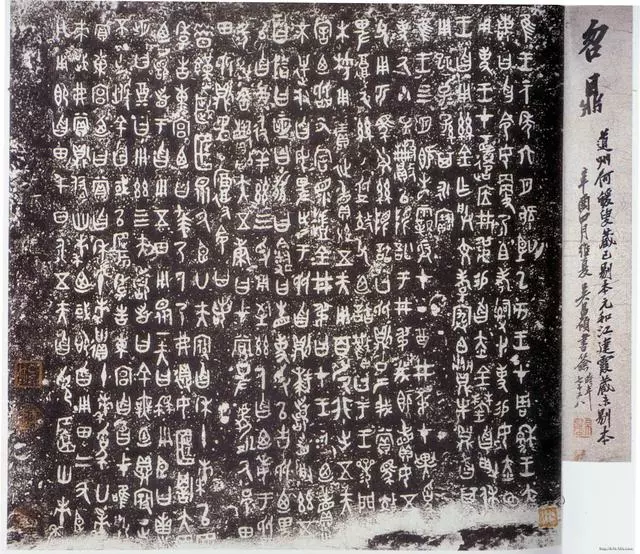

在荆浩(约870—约930)《笔法记》的画论之前,有关写生自然的文本中,最有趣之一当是张彦远(815-907)关于让人惊奇的吴道子(活动于8世纪中)的描述,根据当时人的反应,吴道子的壁画可能是中国在宋代山水画发明以前,最撼人的幻觉性、拟真式绘画的例子。张彦远的著作撰于9世纪中期,距离唐代的崩亡不久,那时“再现”(representation)正受到广泛的讨论。从以下的引文,可清楚见到张彦远认为吴道子的绘事非凡出众且有意识地异于寻常:“吴道玄者,天付劲毫,幼抱神奥,往往于佛寺画壁,纵以怪石崩滩,若可扪酌;又于蜀道,写貌山水,由是山水之变。”[13]在此,张彦远完美地陈述了拟真山水与写生自然的初始阶段。

“写貌”,即状写外貌,如同张彦远描述到吴道子写生山水,是个由肖像画而来的词语,早在宋代数世纪以前,对皇权国家及宗教机构来说已是不可缺少的技术,且是与“再现”相关事务的想当然焦点。不用说,肖像一般需要一个原型和某种程度的相像或近似。然而,具有幻觉一般写实性与拟真式的肖像,基本上在中国并未有此做法,而且假使我们要深入探究为何如此的话,很可能也会得出一些为何中国写实山水画的表现相对短暂的理由。无论如何,吴道子有时写生自然,捕捉蜀山的确切形貌,艺术史家张彦远惊奇于此,除了肖像术语“写貌”外,没有别的词语来称这写生的过程。

吴道子(传)《观音菩萨像》拓片

明天启三年刻

237.0 cm ×79.0 cm

然而,为了创造山水真正且撼人的自然幻觉而持续、深思及系统地记载如何研究、学习与写生自然,并非始于张彦远,而始于荆浩撰写的文献。其《笔法记》约作于公元900年,正值或稍晚于唐代灭亡之时。[14]我相信,拟真画作本身亦始于荆浩。

《笔法记》为第一代山水大师中的荆浩所作。我们印象所及,该文暗示其作者为一位具有雄心的年轻画家,这位画家深入山中,写生自然。当他正小心地对着一棵在山林中所发现、引人注目的老松树写生时,遇见一位年长的画家,并与之讨论到绘画艺术,最后受教于他,习得更精妙的艺术观点。年轻的画家起初自信地宣称:成功的山水画首先必须兼具正确的描绘与精准的再现,而这点对艺术来说是如此基本,每位艺术家都知道它是事实。“凡数万本”,他觉知到,“方如其真”。

年长的画家说道,这并不如此容易。准确的再现当然是必须的,但仅在艺术初始之时,其本身并不足以创造真实的山水。他接着说,画非仅是表面装饰(华),而是关于测度与界定(画),以揭示自然真实的全貌为目的,是一种直接学习自然既详尽且系统的实践,而不只是装饰的表象。他告诉我们,真正的再现本身必须由通盘熟谙许多笔法与墨染为起始(当然,这些技法正发展于此时),最终,将再现的幻觉效果里所用的那些技法踪迹全然舍弃;唯有在制造幻觉的踪迹不可视见时,再现才可能真实于自然。此外,山水的真实再现必然包含其他的要素,这些要素拓展了再现观念,超越个别细节,而成为“景”——精心的景色拥抱季节、光线及时间所具有的幻觉特质;运用细心的构思考虑,对“景”来说,什么是本质的?什么是无关紧要的?老画家继续说道,努力而来的理想结果取决于如何在完备、精妙的描写与自然的气韵之间达到适当的平衡。换言之,成功的山水画必须体现对自然本身真实感受的审慎择取及呈现:不仅是肤浅的表象,而是风、能量、空间、时间、生命及气氛。

荆浩《匡庐图》

绢本设色,五代,185.8 cm ×106.8 cm

现藏于台北故宫博物院

《笔法记》在细节中所传达的全然不是山水的理学观点,而是对拟真、幻觉与自然主义式山水画创作的最早式则,根植于直接对自然系统化、习惯性的写生实践。两百年后,在一篇论幻觉山水画百科全书式的文章(《林泉高致》)中,另一位山水画大师郭熙(约1000—约1090)精准且充分地描述到这类画的目的:“世之笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。画凡至此,皆入妙品。”[15]荆浩与郭熙皆未在前代的画家中找到恰当的典范,这表示直接、未经中介经验的师法自然是这整个时期山水画家的首要关注,也表示艺术家被期待仰赖他们自身个人的经验与知识,而不是传统或前人的作品。下面是郭熙所写有关写生自然的实践:

学画花者,以一株花置深坑中,临其上而瞰之,则花之四面得矣。学画竹者,取一枝竹,因月夜照其影于素壁之上,则竹之真形出矣。学画山水者何以异此?盖身即山川而取之,则山水之意度见矣。真山水之川谷,远望之以取其势,近看之以取其质。[16]

于此,我们并未读到学习画花卉者以10世纪黄筌或徐熙作品为师,也无只字关于模仿李成山水画,反而有明白的警示:专仿任何大师将走向失败。

如前所述,事实上范宽因为相当雷同的目的而为徽宗《宣和画谱》里的画家传记所引述,此记载确切地揭示自荆浩经过李成与范宽直到郭熙这些山水画家后,学习自然所占据的角色:

始学李成,既悟,乃叹曰:“前人之法未尝不近取诸物,吾与其师于人者,未若师诸物也。吾与其师于物者,未若师诸心。”于是舍其旧习,卜居于终南、太华岩隈林麓之间,而览其云烟惨淡,风月阴霁,难状之景,默与神遇。[17]

范宽《溪山行旅图》(局部)

绢本水墨,宋,206.3 cm ×103.3 cm

现藏于台北故宫博物院

在五代及北宋画家的传记中,充满着他们同范宽一样仰赖直接学习、仿于自然的迹象。符道隐的例子特别有趣,他是一位来自长安的山水画家,据郭若虚所言,“学无师法,多从己见”。[18]如前所言,广受尊崇及著名的山水画家燕肃,据说除了眼目所见、以双眼记录者外,从不画任何其他的事物,也不增减唯有其视觉所能经验的描绘物象。根据董逌(活动于12世纪初)的记载,燕肃引述庄子为自己直接学习及复制的做法辩护:“自号能移景物随画,皆因所见为之。”[19]

历史文献仔细地描述著名花鸟画家赵昌(约960—1016后)直接学习自然的绘画实践。我们经由司马光的密友、苏轼(1037—1101)年轻时的忘年之交范镇(1007—1088)得知:每晨朝露下时,绕栏槛谛玩,手中调采色写之,自号写生赵昌。[20]较赵昌稍微年轻的同辈易元吉,受赵昌的启发更彰显其做法:

始以花果专门,及见赵昌之迹,乃叹服焉。后志欲以古人所未到者驰其名,遂写獐猿。尝游荆湖间,入万守山百余里,以觇猿狖獐鹿之属,逮诸林石景物,一一心传足记。得天性野逸之姿,寓宿山家,动经累月,其欣爱勤笃如此。又尝于长沙所居舍后疏凿池沼,间以乱石丛花、疏篁折苇,其间多蓄诸水禽,每穴窗伺其动静游息之态,以资画笔之妙。[21]

我们应当注意到在此陈述中,宋代艺术背后高度竞争的动机,使我们想起古希腊宙克西斯与帕拉修斯的竞赛。在追求创新的个人成就下,艺术上的老师与大师被翻新、超越,甚至忘却。画家寻求超越彼此,直接走入自然而精进幻觉式再现是一种做法。

赵昌《写生蛱蝶图》

纸本设色,宋,27.7 cm ×265.0 cm

现藏于北京故宫博物院

四十五年多前,我个人与宋画的关涉就是开始于观察艺术本身,寻找宋代图绘和直接学习自然的实践如何改变绘画的证据。宋代并未遗留速写,不过每张现存宋画的各个细节皆透露出它汲取于自然,即使连接艺术与生活的关联点多次地从今日我们所见的完成之作中被抹除。当我第一次看到范宽、郭熙的作品时,我对宋画一无所知。然而我本能地感受到,它们再现的是与我自己所知道的相同世界,在此之前,我多年来一直试着学习如何画出这样的世界。毫无疑问,宋代绘画直接扎根于对自然世界的研习、写生与复制。有人可能会问到,为什么宋代对自然的模制是如此不同于诸如法国的例子。或者问到:宋代画家如何调整自身对自然世界的直接经验去适应现有、持续的原型和范式?又或者,中国画家在他们的写生旅行中运用如何的绘画材料与技法?不过这些不同于我所关心的问题。

宋画美好的空间、气氛与距离的幻觉效果,或许是不断演进的宋代拟真过程中最具普世吸引与历久弥新的要素,这幻觉显然是宋代艺术家们的核心目标。在宋代画家创造空间幻觉的成果中,必要的条件是画在事先准备好的绢材上的透明墨染和浅设色,取代了绘于坚实墙面的不透明颜料与黑墨,并在墨染及笔法的技巧上取得迅速的进展。荆浩和郭熙二人都关心由此变化所产生的议题。宋代绘画是在绢本上施以越渐透明、具层次感的墨染及淡彩所完成,绢材吸收透明墨染一如油画画布吸收层层透明油性颜料(oil glazes)一般。威廉·德·库宁(Willem de Kooning)曾说过,油性颜料被发明的原因是为了描绘人体,不过半透明及透明的油性涂料也是欧洲风景画发展中的主要特征,而风景画在油性涂料和透明颜料未普及前并不存在。[22]在欧洲,从湿石灰上的蛋彩画到帆布上的油料,整体过渡时期不到一个世纪,而在中国,从石灰上的不透明涂料到细心准备之绢本上的墨染,似乎同样地全然发生于晚唐到宋初这短短的期间内。然而,在宋代以后,少见墨染的潜力能如此丰富且细致地创作出空间与距离感上高度准确的自然幻觉。

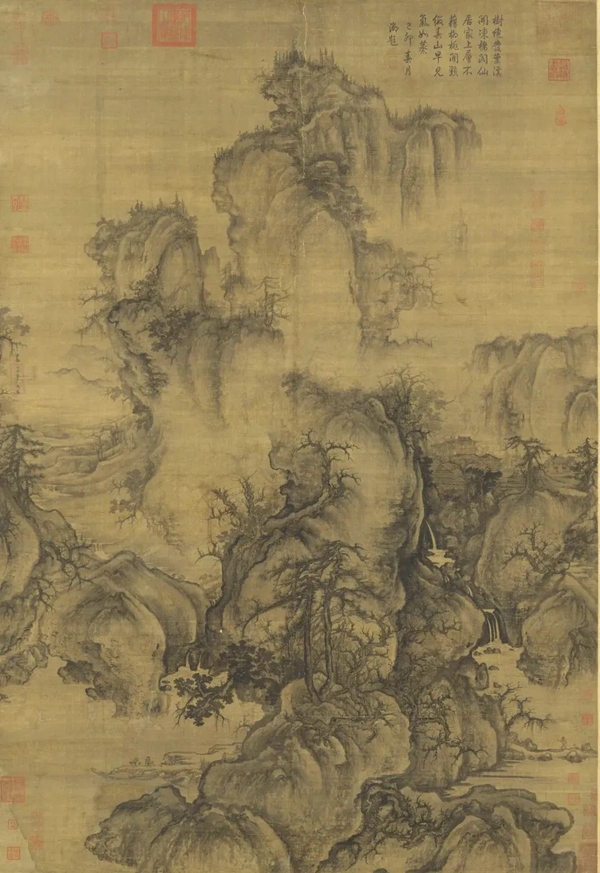

郭熙《早春图》轴

绢本浅设色,宋,158.3 cm ×108.1 cm

现藏于台北故宫博物院

同样,也未曾再出现如郭熙意气高昂的著作中,关于他所能运用的丰富物质与技术的记载:

运墨有时而用淡墨,有时而用浓墨,有时而用焦墨,有时而用宿墨,有时而用退墨,有时而用厨中埃墨,有时而取青黛杂墨水而用之。用淡墨六七加而成深,即墨色滋润而不枯燥。用浓墨焦墨,欲特然取其限界,非浓与焦则松棱石角不了然故尔。了然然后,用青墨水重迭过之,即墨色分明,常如雾露中出也。淡墨重迭旋旋而取之谓之斡淡,以锐笔横卧惹惹而取之谓之皴擦,以水墨再三而淋之谓之渲。[23]

他不停地陈说,巨细靡遗般描述制作真山实水幻觉的技术与步骤。郭熙在技术上所提供的处方是中国绘画史中最详尽的,而他的绘画为我们所拥有最丰富且最复杂的山水拟真图像。

宋代拟真实验的高峰应在12世纪初期达成,正值徽宗朝。皇帝本身透过两种做法推动形似,除了要求宫廷画家们准确地观察及再现自然,并制作有其款署具高度写实主义(magic realism)倾向的花鸟题材范例。在徽宗的权威下,宫廷画家如李唐(1066—约1150),找到新方法暗示树、石具有触摸感触的表面及实体,直到它们近乎立体雕塑。以我看来,在所有的中国绘画中,包括南宋绘画在内,没有比同时期的李公年(约活动于1100—1125)《夕阳山水图》(普林斯顿大学艺术博物馆藏)更细腻、更慑人的空间幻觉感。这也是我在研究生时期第一件能近距离检视的北宋山水画作。每当回忆起我最早的中国画经验时,在我脑海中经常浮现的就是李公年。

李公年《夕阳山水图》

绢本设色,宋,130.0 cm ×48.4 cm

现藏于普林斯顿大学艺术博物馆

我们都熟悉那些记载着宋代拟真实验终结的文本与论点。苏轼著名的论点即拒绝以“形似”作为评判艺术的基本标准,悲哀得令人感到嘲讽的是:苏轼知名的个性化行为,似乎在某种程度上正体现了他视为过去式的画家们的类似态度。[24]同样具有讽刺意味的是:沈括反对李成使用无中介(unmediated)的个人视觉,以及绘画中以拟真为目标的早期线性透视形式,因为沈括的一生是如此完美地体现了科学态度,也基于该态度似乎多少仍构成整个宋代拟真实验的基础。[25]换言之,我意识到:在其他更强大和更撼人的力量面前,驱使宋代拟真发展的力量正开始将其带往终结。诗词、书法、笔墨及崇古观念脱颖而出,逐渐取代了宋代的幻觉为尚主义(illusionism),但此时间点落在画家李唐、赵伯驹(约1120—1162)上,几乎使我们确信我们不光是在观看真实的山水画,事实上是在观看真实且“古代”的山水画之后。所谓的“古代”是因为此种短暂存于公元1100至1150年间的中国的拟真山水画的想象形式,预期了数个世纪以后,受欢迎的欧洲想象式古典风景画的做法,如克劳德(Claude)和普桑(Poussin)的绘画。

元代画家倪瓒的回忆可作为上述拟真终结之年代序列的一个批注:当年轻时,他喜好写生自然[如同较他年长、亦师亦友的黄公望(1269—1354),在14世纪早期仍推荐写生],但在成长后对此失去兴趣,转往追求拟真在其中毫无位置的艺术目标,在此目标中,即使是合理的再现也被当作可受挑战的目标。[26]连医者画家王履(1332—1383后),也无法复兴拟真,虽然对后来非拟真的实践而言,他的努力代表了值得注意且深具思考性的例外。[27]

对拟真作为中国绘画根本基础的排拒,可能确实是无可避免且合理的,与19世纪晚期欧洲拒绝甜腻的沙龙文化中的精雕细琢并无不同。拟真可能会被塑造成似乎多少与持续进展的中国文明传统不相一致,而晚明与欧洲幻觉为尚主义的交汇似乎就是如此。

倪瓒、王蒙《松石望山图》(局部)

此幅由倪瓒画,而后王蒙补足

纸本水墨,元,119.9 cm ×56.1 cm

现藏于台北故宫博物院

不过我有所怀疑。以较为长远的观点来看,我们可能对此历史有不同的看法。或许21世纪中国的照相写实主义(photorealism)是后世对于拟真倾向的回声,此一倾向强大且神秘地开始于秦始皇帝时期,如此完美地具现于他的地下军队;与佛教一起演进,贯穿整个唐代,持续于宋代幻觉式山水画作中,在清代耶稣会与满族的存在中得以复兴,并于20世纪,与社会写实主义(social realism)、高度写实主义及装置艺术一起存活、完好与拥有蓬勃的中国特性。唐代佛教艺术中剧烈的拟真趋向,鲜活地再现于敦煌佛窟中,而这些佛窟以绘画及雕塑的形式再现佛教各种神祇,达到一种拟真程度,类似于舞台上真人实物的造景表现(tableaux vivants)。唐代佛教艺术的拟真趋向或许相当直接预示了拟真幻觉的普遍性,为宋代拟真山水画设置了发展的舞台。

敦煌莫高窟249窟前厅佛像

西魏

中国艺术中的拟真企图,在此被视为自秦至民国时期不断重现的现象,即为一种常态,其所映衬出来的是其他的倾向与喜好,从拟古主义(archaism)到书法的抽象性,或是从自我表现到为艺术而艺术,全靠拟真来定义与度量。由此观点来看,我们可以这样作结:自初始,艺术家们已为写实幻象或拟真的潜在性所吸引,拟真事实上是整个中国艺术史的基石,不管浮出表面与否都是重要的特性。

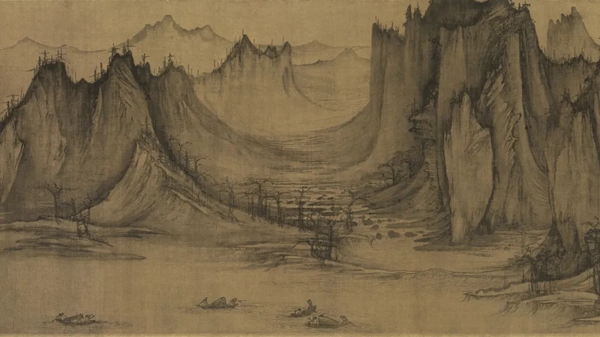

《溪岸图》这件绘画作品的完成,以及其他所有完成于10至11世纪的此类作品,显示这位画家开始广泛、系统地直接研究自然,如荆浩《笔法记》及本文所讨论的其他文献材料所描述的画家一样。如此研究自然的作品本来可能作于纸上,而非绢上,或许也使用炭笔,以及墨及墨染,尺幅小帧。宋代未遗存任何确定的素描,《溪岸图》中具自然主义特性的乔木、灌木、石体与水域,肯定了此番假设,即是这位画家习惯性地观察并写生下这些画面元素,并将其改编入一个传统的高山构图模式,以此来加强其真实的印象。在这张画中,因风动而兴起之水波是突出的要素,或许能与早期人物画中因人物动作而来的衣摆波动相比较。然而,《溪岸图》缺乏有效的空间与气氛幻觉感,暗示此作在中国拟真或幻觉山水画的演进中,处于相对早期。基本上《溪岸图》的构图是叠加的(additive),画幅由下至上,仅用小幅度的比例缩减暗示距离。《溪岸图》在20世纪的最后两位私人收藏家,对这件具有争议的作品进行了大量的恢复与修补,多少扭曲了原本构图相对简单且概念式的特质,不过它仍然接近中国幻象式山水画做法的初始。

董源(传)《溪岸图》

绢本设色,宋,220.3 cm ×109.2 cm

现藏于美国大都会艺术博物馆

作于纸上的宋画相当稀少,不过这类作品较之于绢上之作,确实更能彰显学于自然的宋画特点,原因在于绢质表面要求某一程度的控制与思忖,这是纸本所不必的。快速、粗略的笔墨是此类卷轴画的特性,通常也达成一种由风、雨及飘移雾气扫过所造成的自然形式印象。气氛和空间感已在如此早期的纸本上(纸面上的墨染远比绢上更加困难)如此高度发展,显示出对于空间和距离的幻觉表现,早在公元一千年之前便已高度发展。这项假设可经由此时期其他作品得到证实,如范宽《溪山行旅图》。

燕文贵的这件手卷《江山楼观图卷》有可能是为了完成于绢上的最终构图所作的纸上草稿,此点也可能解释这件作品某些松散、速写的特质。关于这样纸本草稿较好的例证是收藏于台北故宫博物院夏圭(约活动于1195—1230)的《溪山清远图》(转载于Fong、Watt等编,1996年,页188—189),尽管在现存少数的纸本宋画作品上,皆可察觉到它们所保留的写生自然的证据。观察纸本与较为正式的绢本间的某些差异,大阪所藏的纸本手卷可与燕文贵唯一留存的绢本作品、现藏于台北故宫博物院的《溪山楼观图》相较。范宽《溪山行旅图》符合后者,而且在它完成之前,应曾借助基于自然写生而来的纸本速写与草稿构图。

燕文贵《江山楼观图》(局部)

纸本浅设色,宋,31.6 cm ×161.3 cm

现藏于日本大阪市立美术馆

在范宽的传记中,直接学习自然是基本的元素,他终身的学习似乎完美体现在这张他唯一存世的画作中。其中写实的细节与强而有力的抚触感,在如此早期的世界中,并无可相比拟者。在中景和远山中逐渐减弱的色调明暗度,以及精心校正且将前中后三景集结成独立区域的构图结构,呈现有效的大气幻觉效果。我相信所有这类作品,是在对自然造化无数次的探究,并在纸上展开初始的构图习作后才得以完成的。最终的版本可能开始于淡墨或炭笔所绘的繁复线描,紧接着经由表层墨染及浅设色的反复施用和对线描细节的精进所完成。植物性颜料的易逝特质意味着,大多数早期中国山水画上近乎所有的原始透明色染,已彻底地褪去,此现象事实上颇类似于希腊、希腊化时期雕像上原有色彩的几近全然失去,以及许多早期欧洲油画上最终颜料上光表层的消失。

范宽《溪山行旅图》

绢本水墨,宋,206.3 cm ×103.3 cm

现藏于台北故宫博物院

范宽杰作的表层并未如达·芬奇(Leonardo da Vinci)《最后的晚餐》(Last Supper)般因补填与修复而损失,但只是因为中国绢质的耐久度及中国墨色难以拭去的特性。当我们再也无法知晓10至11世纪画作的原有面貌时,其留存者呈现出的是自然与绘画艺术间最紧密的联结,这在彼时世界处处皆然。

巨然《寒林晚岫图》轴

纸本水墨,五代南唐,139.7 cm ×55.8 cm

现藏于台北故宫博物院

巨然存世所有的单幅画轴似乎都是原先成组立轴、一体构图作品中的一件。它们都接近五十五厘米宽,宽度为范宽《溪山行旅图》及郭熙《早春图》的一半,因此留存至今者非常可能是组成上述作品两件立轴中的一件。巨然原始的构图有时包含六轴、八轴或更多轴,就构图结构而言,或许大致上可与现存数件当时的手卷相比,如燕文贵的《江山楼观》。由此可知,宋代山水画普遍作为装饰墙面及立于宫殿内部屏风上一种全然模拟自然环境的形式。

巨然对大气透视格外感到兴趣,并且发展出一种轻盈、层叠的墨染技术及熠熠、点状的树叶样式,由此创造出微光闪烁、雾气迷茫的山丘与树丛形象。距离感有限,仅以两种尺寸的树干来表示,但整个画面似乎融合于笼罩的迷雾与水气氛围中。此番氛围的效果在何种程度上,又是如何地从自然写生所实现并不清楚,不过浮现在这类作品中且让我们所看到的是,空间及气氛的视觉幻象,在我们面前开启了一扇拓展至无穷想象世界的拟真之窗。

在中国,幻觉式山水画演进的一个基本发展在于墨染的技术,依荆浩所言,该技术始自晚唐,不过很明显地直到约10世纪中才高度发展起来,例证见燕文贵及范宽的作品。在《渔父图》手卷上,技艺超群的许道宁展现着不可思议的对墨染技巧的掌握,快速地挥动画笔,可见疾速的皴法及透明墨染所造成的湿润、放逸且流动的水墨。当每一皴笔与墨染上都清晰可见他的技巧时,技巧的效果却消融于他所创造的空间与气氛的幻觉之中。这是荆浩与郭熙在其山水画论中所描写的理想样貌,与书法艺术的每一种理念都成反例。从技术上来说,在中国,从晚唐到11世纪末,书画之间并无关联。绘画是以拟真为目标的独立艺术,书法却以书写表现和书写形式的这样一种个人模式而演进。

许道宁《秋江渔艇图》(又名《渔父图》,局部)

绢本淡设色,北宋,48.9cm ×209.6cm

现藏于美国纳尔逊·阿特金斯美术馆

郭熙的山水画论及其现存之作代表中国拟真山水画最前沿的发展。他告诉我们:画中每个细节须根植于对自然直接的观察与研究,细节必须为创造一个传达自然真正及完整真实的山水画所服务。尽管郭熙个人的母题及其所掌握的系统性的大气透视法似乎紧随着上述做法,但《早春图》中的十字形构图却如三角形或圆形般人工化,而且此一构图之选用似乎使郭熙得以用上他本人画论所描写的三种透视类型——高远、深远及平远,并传递出他所赋予《早春图》山水再现的象征功能,该画视觉结构呼应着传统中国社会、政治结构的象征功能。

李公年《夕阳山水图》是这位罕为人知的艺术家唯一留存的作品,保留了许多近似于许道宁与郭熙作品中的元素,并且也无疑地保留了这三位画家的共同来源——李成风格。然而,除此之外,这件作品达到一种安静反省与冥思的独特气质,似乎预示着南宋院画的基本特质。作品中有着静止却又带着活力的空气,空寂之感由一种大气透视的微妙手法与结合平远、深远结构类似于《早春图》左半边的透视形式所获致。此结构将我们的目光深深地吸引入画家所创造的空间之窗中,产生的效果透过两点设计强调出来:前景中停泊岸边的无人小舟,以及一位形单影只的男性人物,他坐于溪旁的平坦沙嘴之地上,已进入逐渐上升的谷地中。这幅画似乎是王维(701—761)著名对句的视觉化:行到水穷处,坐看云起时。

李公年《夕阳山水图》(局部)

绢本设色,宋,130.0 cm ×48.4 cm

现藏于普林斯顿大学艺术博物馆

这种无尽空间、迷雾与气氛的幻觉基本上是一个空无的意象,为宋代拟真实验与自然主义式幻觉的终极成就。不管采取任何形式,此幻觉效果的表现一直持续到公元1279年宋代覆亡之时。宋代以后的中国画家们,并未试图以拟真的方式创造王维诗句及李公年画中所示,不停流动与神秘存在的无穷世界中的幻觉效果。宋代拟真山水画的实验终结于宋朝,比以不同方式开始探究拟真山水概念的欧洲画家早了两个世纪之久。然而,除了有时对花鸟的复制外,较早时期直接复制自然的实验似乎在12世纪初期结束。李公年《夕阳山水图》中个别的母题,基本上是早期大师李成、许道宁和郭熙等熟悉母题的模仿。

本文收录于班宗华著,白谦慎编,刘晞仪、王明玉等译《行到水穷处(班宗华画史论集)》,生活·读书·新知三联书店,2018年。

注释:

[1] J. J. Pollitt, The Art of Ancient Greece: Sources and Documents (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p.150.

[2] 根据黄休复《益州名画录》、郭若虚《图画见闻志》中所述, 参见我所撰写的黄筌传记, Herbert Franke, ed., Sung Biographies: Painters (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH, 1976), pp.50-55.

[3] Diana Buitron-Oliver, The Greek Miracle: Classical Sculpture from the Dawn of Democracy: The Fifth Century B. C. (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1992).此番将希腊艺术与民主相提而论的普遍看法,受Philip Morris Companies Inc. 的资助。

[4] 米芾,《画史》,收录《美术丛刊》,第一辑(台北:中华丛书委员会,1956),页103。

[5] 韩拙,《山水纯全集》,收录《美术丛刊》,第一辑,页143。亦见Robert Maeda, Two Twelfth Century Texts on Chinese Painting (Ann Arbor: University of Michigan, Center For Chinese Studies, 1970), p.39.

[6] 沈括,《梦溪笔谈》,采用的译本见于Richard Barnhart, “Marriage of the Lord of the River: A Lost Landscape by Tung Yuan,”in Artibus Asiae, Supplementum 27 (Ascona, Switzerland: Artibus Asiae, 1970), p.25.

[7] 刘道醇,《圣朝名画评》,译本自Charles Lachman, Evaluations of Sung Dynasty Painters of Renown (Leiden: E. J. Brill, 1989),p.57.

[8] 据董所言,见Susan bush, The Chinese Literati on Painting: Su Shih (1037-1101) to Tung Ch’i-ch’ang (1555-1636(MA: Harvard University Press, 1985),p.216.

[9]Kathlyn Liscomb, Learning from Mount Hua: A Chinese Physician’s Illustrated Travel Record and Painting Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), pp.67-69.这段引文在下文中将再次讨论。

[10] Alexander C. Soper, trans. and annot, Kuo Jo-Hsü’s Experience in Painting(《图画见闻志》): An Eleventh Century History of Chinese Painting, together with the Chinese Text in Facsimile (Washington, D.C.: American Council of Learned Societies, 1951), pp.21-22.

[11] Kathlyn Liscomb关于王履的研究,对于相关议题的某些部分有思虑甚详的审视。Kathlyn Liscomb, Learning from Mount Hua: A Chinese Physician’s Illustrated Travel Record and Painting Theory.

[12] Michael Sullivan, The Meeting of Eastern and Western Art (Berkeley: University of California Press, 1989), p.41; James Cahill, The Compelling Image: Nature and Style in Seventeenth-Century Chinese Painting (Cambridge, MA: Harvard University press, 1982), p.35.

[13] 张彦远,《历代名画记》,译文采自W. R. B. Acker, Some T’ang and Pre-T’ang Texts on Chinese Painting ( Leiden: E. J. Brll,1954), p.l56

[14] 我对《笔法记》的讨论基于俞剑华所编的中文版本,见俞剑华编,《中国画论类编》,第一册(香港:中华书局,1973),页605-609。另外我也根据宗像清彦的译注本,Kiyohiko Munakata, Ching Hao’s Pi-fa-chi: A Note on the Art of Brush (Ascona, Switzerland: Artibus Asiae, 1974).

[15] 我此处征引的中文文本见俞剑华编,《中国画论类编》,页631-650,也参考Sakanishi的英译,214行到水穷处—班宗华画史论集见S. Sakanishi, An essay on Landscape Painting: Kuo Hsi (Frome and London: Butler and Tanner, l935). 中文的段落引述自俞剑华,《中国画论类编》,页632。译文改写自S. Sakanishi, An essay on Landscape Painting: Kuo Hsi, p.34.

[16] 郭熙,《林泉高致》(也称作《林泉高致集》),收录于俞剑华编,《中国画论类编》,页634。翻译自由地改写自S. Sakanishi, An Essay on Landscape Painting: Kuo Hsi, p.38.

[17] 见《宣和画谱》,译本出自Kathlyn Liscomb, Learning from Mount Hua: A Chinese Physician’s Illustrated Travel Record and Painting Theory, pp. 68-69.

[18] 郭若虚,《图画见闻志》,译文改写自Alexander C.Soper, trans. and annot., Kuo Jo-Hsü’s Experience in Painting(《图画见闻志》): An Eleventh Century History of Chinese Painting, together with the Chinese Text in Facsimile, p.60.

[19] Susan Bush, The Chinese Literati on Painting: Su Shih (1037-1101) to Tung Ch’i-ch’ang (1555-1636) ,p.58. 关于燕肃艺术较为完整的讨论,见这段译文(稍加修改)及此书中其他段落。

[20] Authur Waley, An Introduction to the Study of Chinese Painting (Repr., New York: Grove Press, 1958), pp.179-180.

[21] 郭若虚,《图画见闻志》,译文改写自Alexander C.Soper, trans. and annot., Kuo Jo-Hsü’s Experience in Painting(《图画见闻志》): An Eleventh Century History of Chinese Painting, together with the Chinese Text in Facsimile, pp.64-65.

[22] 我是在Arthur Danto发表于2006年1月23日《国家》杂志上的回顾文章中,找到德·库宁的言论。

[23] 郭熙,《林泉高致》(也称作《林泉高致集》),收录于俞剑华编,《中国画论类编》,页643;S. Sakanishi, An Essay on Landscape Painting: Kuo Hsi, p.62.

[24] 文本与翻译见Susan Bush and Hsio-yen Shih, eds., Early Chinese Texts on Painting ( Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985), p.224.

[25] Susan Bush and Hsio-yen Shih, eds., Early Chinese Texts on Painting (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985), p.112.

[26] Wen C. Fong, Beyond Representation: Chinese Painting and Calligraphy, 8th-14th Century (New York: The Metropolitan Museum of Art; New Haven: Yale University Press, 1992), p. 481.

[27] Kathlyn Liscomb, Learning from Mount Hua: A Chinese Physician’s Illustrated Travel Record and Painting Theory. 我想特别感谢高居翰(James Cahill)对10世纪山水画重要特征发人省思的观点,见James Cahill, “Some Aspects of Tenth-Century Painting as Seen in Three Recently Published Works,”in Proceedings of the International Conference on Sinology, Section of History of Art (Taipei: “Academia sinica”,1981), pp.1-36. 高居翰对早期宋画的理解与我不同,但他对此时期艺术独特的系统性探究,本身就是一种杰出的努力,有助于我们理解此颇具争议性且困难重重的时期。