忆我的父亲

时间:2018-11-15 10:29:28 来源: 作者:松石山房

忆我的父亲

父亲徐子鹤,名翼,江苏苏州人,1916年8月23日出生,卒于1999年11月14日。曾任苏州美术专科学校教授、安徽省博物馆主持书画鉴定、安徽省书画院副院长、中国美术家协会会员。1934年到上海拜金石书画名家钱瘦铁为师。拜钱瘦铁为师在当时还有一个小插曲,由于父亲有出众的绘画才能,当时吴湖帆、张大千均欲收之为徒,祖父为不得罪两好友让父亲拜同是大家的钱瘦铁为师。自从拜钱先生为师后即随师住上海陶尔菲司路35号,也是当时中国画会活动场所,父亲因此和当时的名画家黄太玄、贺天键、孙雪泥、郎静山、熊松泉、汪亚尘等相识,尤其受到贺天键的赞誉并常加指导,使得父亲受益非浅。1936年钱瘦铁夫妇定居日本,不久回国带父亲同往。在外面单独为父亲租赁住房便于他专心学画,同时让父亲在东方文学院学习日文。在东京期间父亲有幸参观了天皇藏画展及当时日本名画家横山大观、中村不折、竹内栖凤、小室翠云、荒木十亩等的画作,尤其对钱先生的知交桥本关雪作品看的较多,并受到关雪的鼓励和指正。这段时间对父亲画艺的提高有很大帮助。父亲曾说:“对于好的画展,我常常自带干粮,进展厅一看就是一天。”他追本穷源探究各家风格流派、笔墨技法。观摩的同时还将各家画法默记于心,久而久之,对各家各派技法可以说是了如指掌。日积月累,由浅入深,父亲逐渐悟出了历史上每个画家都有变和不变的道理。他的“变者从早期到晚期,或大变或小变,但其特点和习惯是始终不变的,就像一个人的穿衣吃饭一样。”鉴定书画的方法,难以以一句话所能表白,只能靠丰富的知识、长期积累的经验方能有所得。父亲也没料到日后鉴定竟成了自己事业的一部分。

从事文博事业二十余载,为国作贡献

1955年冬,随陆俨少与孔小瑜、宋文治到安徽临时参加工作,次年被正式分配到安徽省博物馆主管古书画鉴定工作,开始了他蛰居皖江20余年全力以赴投入鉴定事业,奔波于皖南、皖北为省博物馆竭力收购书画的书画鉴定生涯……

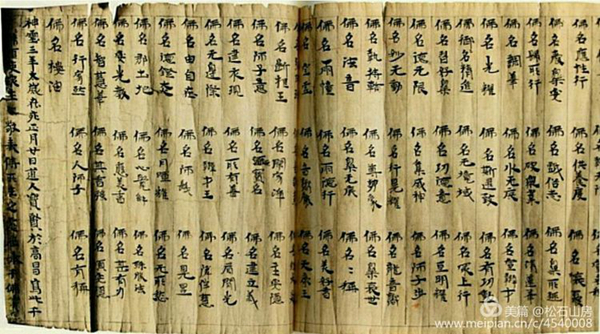

《北凉写经》云泥之别——

1958年,父亲已在安徽省博物馆工作了数年。一天父亲外出办事返回省博物馆,在大门口不远处遇到一个手里拿着一包东西的老主顾(此人专门做古董买卖)垂头丧气走来,便问:“您手里拿的什么好东西?”那人说是《北凉写经》。父亲为之一振,脱口说:“能否让我看看?”那人沮丧地说:“不要看了,你们馆说不要。”父亲坚持要看,故意激他一下:“不是怕我把您东西看坏了吧!”那人反倒不好意思,“哦!不是的,那您就请看吧!”父亲打开一看果然是真迹,兴奋之情溢于言表。根据国家规定“宋以前经卷中有作者或纪年且书法水平较高的”就属国家一级文物,《北凉写经》何等身价不言而喻。父亲平静地对老主顾说:“请您稍等一会,我们去商量一下给您答复。”父亲立即找到当时的博物馆馆长。父亲直言相告:“这人带来的是国宝级文物《北凉写经》,可以说是全国罕见,我们要收下来。”馆长颇具难色地回应道:“别人看过了,说不要!”父亲见馆长并无应允之意,心里着急了,连忙严肃又略打趣地对馆长说:“馆长,这件东西一定要买!买对了,国家多一件宝贝。买错了,您就扣我的工资,算我的,您看如何?”馆长见平时笑嘻嘻的徐子鹤今天一反常态,微笑中显露着难得一见执着神态,知道他不是在说笑,终于首肯。同意花200元收购。于是父亲就代表馆里将这件《北凉写经》买了下来。但是,这件作品最初并未为博物馆见重。60年代初,时任文化部书画鉴定小组负责人张葱玉(珩)先生去安徽省博物馆视察鉴定时,发现了这件《北凉写经》。他异常激动,兴奋地说:“这个写经极为珍贵,故宫有一件,想不到这里也有一件,加起来全国只有两件。”这才引起安徽省博物馆高度重视。这件事父亲对外人闭口不谈,内心却颇为感慨。

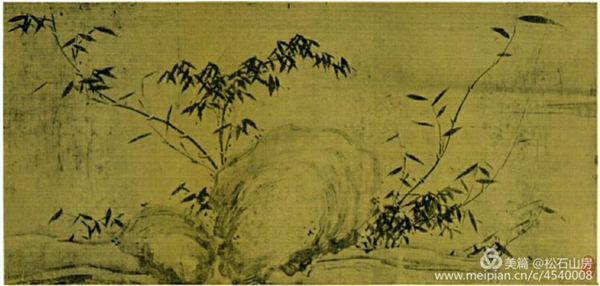

1961年,父亲正值在沪,家中来了一位风尘仆仆的不速之客,自称白坚,由四川重庆来沪,请父亲鉴定一幅苏东坡的《潇湘竹石图》。据白坚说其父原是北洋军阀吴佩孚的幕僚,北洋军阀时期,在北京一家古玩店买了苏东坡的两幅画:《潇湘竹石图》和《枯木怪石图》。《潇湘竹石图》是风雨楼古玩店的藏品,《枯木怪石图》则是古玩店老板从山东人处购得。其《枯木怪石图》已卖给日本人,现在带来的苏东坡《潇湘竹石图》请父亲鉴定真伪和价格。白坚因经济拮据,准备脱手。父亲打开作品仔细看画、用笔技法、题款、画材、印章变化以及画上留下的种种历史痕迹等。画上有26人题跋,包括明代状元杨慎写的《竹枝词》;李烨“好似湘江烟雨后,令人不厌倚蓬看”的题跋;明朝任工、户、吏三部尚书夏邦谟所题:“东陂逸迹天下奇,竹石点染潇湘姿。恍惚二妃倚薄暮,林间或有泪痕垂!”等。

健笔直接千古遗珍

上海博物馆国宝级藏品唐代孙位《高逸图》由于年代久远,残缺不全,上海博物馆认为必须修复此作品。1986年谢稚柳先生经过再三权衡,将此神圣使命交由父亲承担。倾接此大任,父亲诚惶诚恐,无所适从,此画何等分量,责任重如山,辗转难以入眠。他开玩笑说:“这可不大好玩啊!”对外人而言,谢稚柳先生如何将这一重任托付给一位山水画家,是否搞错了。其实不然,谢稚柳先生是父亲密友,深知父亲在人物画上面的功力,足以完成此重任。上海博物馆领导跟父亲商谈酬劳之事。父亲开玩笑地对博物馆领导说:“画坏了怎么算?”博物馆领导一时语塞,万万不敢说“画坏了没关系”的话。于是父亲安慰他们说:“我会尽心的,放心好了,钱我是一分也不会要的。”但是父亲深知,要在一幅唐朝珍稀的古画上面修复,线条不但不能抖动,要同原作吻合,谈何容易?其中墨色也必须是一样,心中不惶恐是假的。这其实是功力、定力、心态、经验等综合素质的大检验。父亲向博物馆领导提出一个要求:“为了修补的墨色能与旧画一致,能否给我一段古墨使用?”。博物馆领导很为难地告诉父亲:“用馆里的古墨要报批且手续很烦,需很长的时间” 。怎么办?父亲记得家中还藏有古墨,于是把家里珍藏的旧墨找来后带在身边,开始为国宝级藏品唐代孙位《高逸图》接笔修补。当时父亲已届70高龄,身体并不好,因心肌梗塞,多次抢救;又患了胸膜炎大量积水,久病初愈;血压高老毛病,也缠着他。为此他调整了多年的生活习惯,每天晚睡改成早睡了。他清楚:哪怕一个小小的疏忽都会酿成不可收拾的后果。父亲为了保持平静,修补期间终止一切活动,免得分心。母亲身体欠佳也尽量多做些父亲爱吃的菜,帮丈夫分担些。一天、两天、三天……十五天,终于完成了艰巨而光荣的任务。谢稚柳同博物馆领导来验收的结果是非常满意。父亲如释重负压在心中一块石头总算落了地。回家放松一下,喝了口小老酒,恢复了往日的悠闲生活。事后父亲基本上没有提及此事,因为他认为大丈夫理应为国家分忧解难,自己只是做了应该做的事而已。

“甘守贫道,不为名利赶时髦,

要把功夫花在艺术追求上”

十上黄山“徐家黄山”的形成——

父亲从事古画鉴定,有机会接触大量的书画精品,工作条件相当优越,没事就在宿舍埋头作画。他经常去皖南征集文物,多次有机会登上黄山,对黄山的了解日益深刻,渐渐体味得黄山的精髓。黄山实在是太奇美了。虽描绘黄山的画家众多,但真正能画象黄山的寥若晨星。宋元明的山水画家虽都到过黄山,但无作品可见,直到清初石涛、梅清等,才有表现黄山的作品问世。自乾隆至清末,却无一人画黄山。因此,黄山虽美,惜作者太鲜,也实在是交通闭塞之固。更主要的是画黄山太不容易,倘不象石涛、梅清拜黄山为师,从黄山之一松一石画起,或不能很好运用传统笔墨,是无法表现黄山的神和形的。

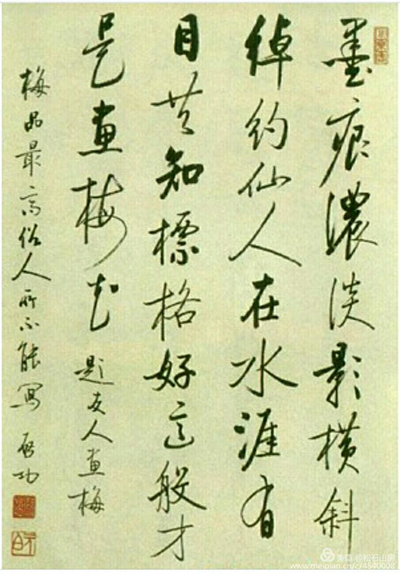

“画到梅花不让人”

韩天衡先生在《徐子鹤画集》中这样评价父亲:子鹤先生是写梅的圣手。所作于扬无咎、王元章、陈老连诸家外别开生面。他写梅用笔谨严而气势恢宏,无于是疏萧一枝、仰或是繁杆密花,均能醒人、醉人。曾记得宋贤黄山谷称颂华光上人所画梅花〝如嫩寒清晓,行孤山篱落间,但欠香耳〞。其实,对于绘画的品尝,何止是用眼?耳、鼻、心、身都当沉浸到这环氛中去,如是方有真切而有富有想象的品位。子鹤先生的梅花,有笔墨可推敲,有韵致可咬嚼,有意境可领略,更有花香可嗅吹,这花香只要是具有艺术鼻息的人都是会强烈地感受到的。对于子鹤先生的写梅,倘使把梅王阁主人自铃的那方〝画到梅花不让人〞的闭章铃于他的梅轴上,当是更为得当,更为贴切的。大学者启功先生在读得子鹤先生的《白梅图卷》时,曾写下了这样一首诗:〝墨痕浓淡影横斜,绰约仙人在水涯,有目共知标格好,这般才是写梅花〞。的确,子鹤先生的梅花是有目共知的好标格。〝这般才是写梅花〞,更是一句有分量的,含有尺度典范意义的评价。

1930年14岁时,他正式拜祖父义兄曹标(号筱园)为师,学人物、山水画。父亲临摹了大量的古代名画,对人物设色和线条均积累坚实的功底。当时父亲画的“神轴”,画面有形态各异的人像近百人,很受欢迎。当时,父亲的街坊是号称占全国收藏半壁江山的集宝斋主孙伯渊、孙仲渊昆仲。他们看到这位燃糠自照的后生,颇为爱惜,父亲去借画总是来者不拒。父亲看到好画爱不释手,恨不能长绳系日。临摹到细微之处更是明察秋毫,赏书读画也是滴水不漏。由此父亲临摹了宋元名家、四王、吴恽等诸多作品。

吴湖帆先生藏品丰富,父亲常去吴府登门求教赏花,吴先生不仅是画坛豪杰也是鉴定大家,吴湖帆先生察觉到父亲艺术上有天赋,经常给他许多指导和对古画的见解,使其获益良多。传统绘画功力加悟法,使父亲对古代、近代的绘画有深入的理解和再现能力。在解放前,画家每每以作古乱真的炫耀技艺高超之快事、能事。他也常效法张大千、张善孖等名家作品,其中张善孖作《白猿图》,观者誉为善孖最精品,至今独未被人窥出。

2018/11/14于上海