蓦然回首 那人却在灯火阑珊处— 纪念王国维先生

时间:2018-12-17 14:00:14 来源:民国文艺 作者:张家康

蓦然回首 那人却在灯火阑珊处— 纪念王国维先生

蓦然回首 那人却在灯火阑珊处

— 纪念王国维先生诞辰140周年

张家康丨文

故十年所造遂有今日而已

王国维是浙江海宁人,生于1877年12月3日。三岁那年,母亲撒手而去,父亲也因经商而远走他乡。他和姐姐只得寄养在祖姑母家。十岁那年,因祖父去世,父亲奔丧回家,守孝课子。父亲对儿子要求甚严,望子成才的心极为迫切,甚至近于苛求。年少时他因寡言少语而不被父亲看好,父亲担忧“不患吾身之死,而患吾身之后子孙继起不如吾。”王家本是小康,只因祖父去世,一下坠入困境。父亲王乃誉只得在同乡的茶漆店里打工挣钱。自尊心强且好学上进的父亲,“于贸易之暇,攻书画、篆刻、诗、古文辞”,以至达到诗、书、画皆通的水准。父亲直接给他树立了可以效法的榜样。王乃誉对书画艺术有独到而精确的论断,他说:“人无奇气,不必工书画;无独识,不必讲求笔墨;无心营八荒,目空一切,不必论布置。故必有卓绝之行,好古之癖,乃能涉其境界,否是徒学无益也。”王国维美学理论中“境界”一说,考其源,竟出自父亲的这段议论。

十六岁那年他考中秀才,誉满海宁,被称为“海宁四才子”之一。他本可以在科举取仕的路上行走,可他却已无意于此,反对读史尤为专注。他后来回忆说:“十六岁,见友人读《汉书》而悦之,乃以幼时所储蓄之钱,购前四史于杭州,是为平生读书之始。”后二年,应试不中,自此与科举决绝。父亲尊重他的选择,甚至多少表示出些许的态度,他在致族叔的信中说:“以其(王国维,作者注)性讷钝,好谈实务,嗜古籍而不喜于帖括……以期通达中西要务以自主。”

1898年2月,父亲亲自送王国维来上海,有意让儿子在十里洋场的大上海历练。这里是强学会精英人物汇聚的地方。来上海之初,王国维即被《时务报》录用。当时上海有“家家言时务,人人谈西学”之说,《时务报》是当时维新派有影响的机关报。他在报社是位文书校对员,薪水不高,可工作繁重。变法维新,举步维艰,列强欺凌,日甚一日。中国人“如圈牢羊豚,任其随时宰割而已”。他深切地意识到,“来日大难,非专门之学恐不能糊口。”

此时,罗振玉在上海创办东文学社,专门培养翻译人才。当时学社内只有六名学生,王国维是其中之一。报社工作繁忙,难以挤出时间学习,给他的外语自学带来许多困难。一个月后,他的考试成绩不及格。按照规定应该退学,可罗振玉欣赏他的才华,破例没有让他退学。《时务报》停办了,王国维失去了经济来源。罗振玉有意委他为学监,可以每月领取薪金,以使他生活无忧。罗振玉是他一生交往中影响最大的人。他们同是浙江同乡,罗振玉比他长十一岁,又早一年来上海,与人合办农学社,印发《农学报》,后又办东文学社。他们有共同的学问爱好与研究,罗振玉对他有提携知遇之恩,王国维对此一直铭记在心。他们后来还成了儿女亲家。

东文学社中日本籍教师藤田丰八和冈佐代治都是著名的汉学家和历史学家,王国维正是从他们的著作里知道了康德和叔本华。他回忆说:“余一日见田冈(即藤田丰八、冈佐代治,作者注)君之文集中有汗德(即康德,下同,作者注)、叔本华之哲学者,心甚喜之。顾文字睽隔,自以为终身无读二氏之书之日矣。”“文字睽隔”刺激他发奋学习外语,终变“睽隔”为“熟悉”,以成就他日后如日中天的学术事业。

1900年底,他在罗振玉的资助下,实现了自己的宿愿——东渡日本留学。只是他体质羸弱多病,在日本待了不到半年又回到了上海。罗振玉让他协助编辑《教育世界》,这是中国最早的教育杂志。1906年6月,《教育世界》刊登了一张王国维的半身照,一副近视眼镜架在鼻梁上,身穿当时流行的阴丹士林布长衫,头戴瓜皮帽,是晚清知识分子的典型写照,上面还附有一行文字:“哲学专攻者王国维君。”

他在《教育世界》发表了一系列文章和译文,他是在这里展露才华,这里是他学术事业的发祥地。

1901年夏,他由日本回国。作为传统的中国知识分子,他非常在意“三十而立”的观念,他是这样评价自己的“三十而立”,“岁月不居,时节如流,犬马之齿,已过三十。志学以来,十有余年,体质羸弱,不能锐进于学。进无师友之助,退有生事之累,故十年所造,遂有今日而已。”“进无师友之助,退有生事之累”。这双重困难之中,再迫切不过乃是“生事之累”,即谋一生计,谋一职业。他相继在南通通州师范学校和苏州师范学堂执教。1906年,他与罗振玉一起到北京的学部工作。他为自己因生活所困体质之弱,不能在学术上有更快更高的进步而每每叹息:

“夫以余境之贫薄而体之孱弱也,又每日为学时间之寡也,持之以恒,尚能小有所就,况财力精力倍于余者,循序而进,其所造岂有量载!”

近日之嗜好渐由哲学而移入文学

由此他开始哲学王国的探寻。他是最早把康德、叔本华和尼采等哲学大师介绍于中国,当时的中国知识界、文化界鲜有人知道他们的名字。

1904年,王国维以叔本华的哲学理论为指导,写出了《红楼梦评论》。这是他的第一篇有系统的长篇论文。他的思辨深入到曹雪芹建构的大观园中,追诘人生的意义,即“生活之本质”是什么?《红楼梦》中占极大的内容是生活之欲,男女之爱。他认为“其自哲学上解此问题者,则二千年间,仅有叔本华之《男女之爱之形而上学》耳。”叔本华把“男女之爱”归结为“传宗接代”的“种族意识。”王国维以此解《红楼梦》之精神,以为大观园中的饮食男女都为生活之欲而苦痛。他甚至如此解说贾宝玉的“通灵宝玉”:“所谓玉者,不过生活之欲之代表而已矣。”“玉”“欲”同音,作者的寓意正在于此。

他以独创性的视角审视《红楼梦》,以为这部著作的美学价值在于它的悲剧美,即“彻头彻尾之悲剧也”。他有心借助这部伟大的小说,改变“吾国人之精神”。什么是“吾国人之精神”?他说:“吾国人之精神,世界的也,乐天的也,故代表其精神之戏曲小说,无往而不著此乐天之色彩:始于悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨;非是而欲餍阅者之心,难矣!”比如《牡丹亭》之还魂,《长生殿》之重圆,还有众多《红楼梦》续书和《儿女英雄传》等等,走的都是大团圆之路。只有《桃花扇》与《红楼梦》另辟蹊径,“具有解脱之精神”。《桃花扇》的解脱是“他律的也”,《红楼梦》则是“自律的”,两相比较,“《桃花扇》,政治的也,国民的也,历史的也,《红楼梦》,哲学的也,宇宙的也,文学的也。”他尤为推重《红楼梦》的悲剧性的美学价值。

从《红楼梦》面世到新文化运动的漫漫岁月中,关于《红楼梦》研究的论著可谓多矣,然主要研究的方法不外评点和索隐。评点者搜肠刮肚寻找书中的“微言大义”“千里伏线”。索隐者着眼于书中的政治内容和社会内容。这被称之为旧红学。王国维批评旧红学,认为小说中所塑造的人物本是虚构的“‘子虚’‘乌有’先生”,是艺术的提炼,不能混同于社会具体的某人,当然更不能与作者等同起来,如果可以等同,那岂不是说:“《水浒传》之作者,必为大盗,《三国演义》之作者,必为兵家,此又大不然之说也。”

他从哲学、美学和伦理学的理论角度,以严谨的态度审视《红楼梦》,并将它与世界的同类文学著作比较,称《红楼梦》在世界文学史的地位可谓“宇宙之著述,”也就是我们今天说的世界名著。在中国传统文人首重经史,推重诗歌,不屑小说的年代,是王国维最早推重小说在文学史的地位,最早提出《红楼梦》是世界名著,从而开启了新红学的篇章。

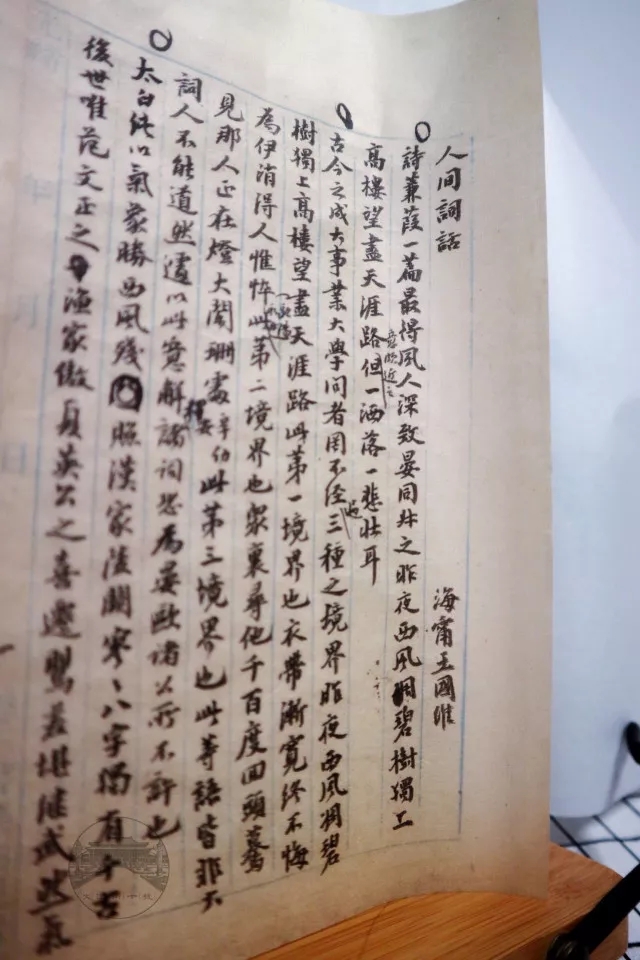

1906年,父亲病卒。翌年,夫人莫氏病故,继母也亡。多难悲慼的日子,他的以“描写自然及人生之事实为主”的《人间词》面世。“薄晚西风吹雨到,明朝又是伤流潦。”“天未同云黯四垂,失行孤雁逆风飞。”“最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。”《人间词》那百余首词,满满传递的都是人间的困惑,满满呈现的都是肝肠寸断的悲切。他由哲学逃向文学,后又转入词论和戏曲研究。1910年,他写下了《人间词话》,构建了独有的划时代意义的诗歌理论体系。

戊戌变法失败,资产阶级民主革命走向高潮。他对革命向怀畏惧之心,认为“修明政治,大兴教育”才是经世济民之道。他在《论平凡之教育主义》《教育普及之根本方法》等文章中,表达的是对“修明政治,大兴教育”的关切和忧虑,体现的是教育救国,学术兴国的思路和理想。

他站在教育前沿,倡言学术,涉猎过亚里士多德、但丁、莎士比亚、歌德,关注欧洲的各种社会思潮。1908年,他因戏曲研究,涉猎了西方人文主义文学,对“西洋之名剧”注入了关切的目光。他说:“今日之时代已入研究自由之时代,而非教权专制之时代”,呼唤着出现“发明光大我国之学术者,必在兼通世界学术”的大师,而他正是这样一位茹古涵今,入室升堂的大师。

他才可以算一个研究国学的人物

1912年春,王国维在日本发表《简牍检署考》,标志着他已进入传统的国学研究的领域。他说:“余之性质,欲为哲学家则感情苦多,而知力苦寡;欲为诗人则又苦感情寡而理性多。诗歌乎?哲学乎?他日以何者终吾身,所不敢知,抑在二者之间乎?”他恐怕怎么也想不到,自己一生夙兴夜寐,苦心孤诣,以致达到“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的境界,所回报的则是超乎哲学与文学的国学,这便是《流沙坠简》。

《流沙坠简》于1914年在日本京都出版,全书按简牍的内容分为三大类。第一大类是小学、术数、方技书。第二大类为屯戍丛残,为主要部分,下分薄书、烽燧、戍役、廪给、器物、杂事等项。第三大类是出土简牍中文字不清、残折厉害的简牍。第一、三类为罗振玉考释。第二类为王国维考释。此外,王国维还作《补遗》。他们凭借中国文化厚重的学术素养,克服考释中的种种困难,准确地理解和考释了简牍,取得震惊中外的学术成就。1914年7月17日,王国维在《致缪荃孙》中说:

“岁首与蕴公(罗振玉,作者注)同考释《流沙坠简》,并自行写定,殆尽三四月之力为之。此事关系汉代史极大,并现存汉碑数十通亦不足以比之。东人不知,乃惜其中少古书,岂知纪史籍所不记之事,更比古书为可贵乎。考释虽草草具稿,自谓于地理上裨益最多,其余关乎制度名物者亦颇有创获。”

就在王国维和罗振玉全神贯注考释编著《流沙坠简》时,国内讨袁的二次革命失败,袁世凯下令解散国民党。孙中山、黄兴等中华民国的元勋被严令通缉,宋教仁在上海车站遭冷枪暗杀。“易水萧萧去也,可能唤醒国人无?”他不为世事纷攘所扰,专注于《流沙坠简》,似是一个化外之人。他的国学水平得到了学界的认可和推崇。

鲁迅曾给王国维以极高的评价,他说:“中国有一部《流沙坠简》,印了将近十年了,那才可以算一种研究国学的书。开首有一篇长序,是王国维先生做的,要谈国学,他才可以算一个研究国学的人物。”比对时下国学大师贵冠满天飞,鲁迅进行辛辣的讽刺,他说:“当假的国学家正打牌喝酒,真的国学家正在稳坐高斋读古书的时候,沙士比亚的同乡斯坦因博士却已经在甘肃新疆这些地方的沙碛里,将汉晋简牍掘去了,不但掘去了,而且作出书来了。所以真要研究国学,便不能不翻回来,因为真要研究。”

王国维非但在简牍研究,在甲骨文、敦煌写本等的研究上,都有筚路蓝缕,以启山林之功,达到了一般博学勤力的学者很难达到的境界。甲骨文作为一种新的学问,王国维、罗振玉为奠基人,因此也被称为“王罗之学”。据统计,甲骨文中单字有四千多。容易认识字确定之后,剩下的字就越发难认了。

1915年,罗振玉作《殷墟书契考释》考释出485字,待考文字1003个。这部《殷墟书契考释》的真正作者是谁,学界一直没有形成定论。最具代表性的意见是,王国维为报答罗振玉的知遇之恩,“竟不惜把自己的精心研究都奉献给罗,而后罗坐享虚名。”值得注意的是,1923年冬,王国维的《观堂集林》出版时,罗振玉为之作序,罗在文章中说:“余考殷墟文字亦颇采君说。”所谓“君说”,当是王国维的学识认知,仅此足可证明王国维在此书中的角色和作用。

他的独创性的贡献,是利用甲骨文探讨商周历史和典章制度,甲骨文研究一直贯穿他的后期学术研究。1916年春,他从日本回到上海,就埋首于甲骨文和史籍中,《殷卜辞中所见先公先王考》《续考》和《殷周制度论》的发表,使中国甲骨学发展成为一门成熟的学科,也使他成为这门学科的领军人物。他还是我国第一批研究敦煌文献的学者。

他是个执着的理想主义者,永恒、固定和颠扑不破的人生常数和宇宙大美,是他苦苦追求的“万世之真理”。唯此,弃八股科举之路,东渡日本寻求新学,从最初寻求人生困惑而钻研哲学,又由哲学转向文学,直到沉浸在出土简牍和剥蚀文物的考释中。人生的选择、放弃、再选择,每一次都是在探索人生价值,每一次都殚精竭虑,鞠躬尽瘁,每一次都取得令世人刮目相看的成绩。他曾希望新学使苦难中国得到新生,故而二次东渡,译介西方学说。可新学并没给华夏带来福祉,反倒因新学的流入,遮蔽了中华文明烨炜之光。第一次世界大战的隆隆炮声,更使他苦痛着思索着。他说:

“原西说之所以风靡一世者,以其国家之富强也。然自欧战以后,欧洲诸强国情见势拙,道德堕落,本业衰微,货币低降,物价腾涌,工业之斗争日烈,危险之思想日多……而中国此十余年中,纪纲扫地,争夺频仍,财政穷蹙,国几不国者,其源亦半出于此。”

如周振甫先生所言:“一代之学人,其言行与时推移恒趋于矛盾之两端。”矛盾与困惑中的他十分无助,新与旧的迷惘中,反倒坚信“长治久安之道,莫备于周礼”。这正是他不能理解辛亥革命,对时局失望,对爱新觉罗氏哀挽,进而沉溺到经史考据之中的最直接的理由。

为此文化所化的人

他的学生蒋君章在一篇文章中写道:“王国维先生的大名,我在小学读书的时候,即已久仰。他是短短的身材,嘴唇上蓄着八字胡,瓜皮小帽,缀有红结,后面拖着一根长辫子,这是他的特别表记,十足的满清遗老,最引起同学们的注意。”

一个书斋气十足的学者,一旦做出选择,便不会轻易改动。做学问使然,对头上的辫子亦使然,即使“皇上”剪了辫子,即使他走进新文化运动的北京大学,他也留着辫子。这条辫子一直拖在他的背后,直至自沉昆明湖。清朝早已风卷云散,他之留辫子的心志十分明白,就是坚持“士不可辱”的气节,是最具典型特质的封建士大夫的面子。

1923年5月,他由上海藏书繁富的密韵楼,来到北京红墙碧瓦的故宫,接受已成“国中之国”的逊清朝廷的“官职”,为末代皇帝溥仪的老师,“加恩赏给五品衔”,“着在紫禁城骑马”。如此知遇之恩,令他万分感动。次年11月,冯玉祥的国民军把溥仪赶出故宫,国中之国的小朝廷被废除。这使他痛心入骨,为报知遇之恩,他愤然辞去北大通讯导师的职务,拒绝在民国的学刊上发表文章。

大变革的时代,如他这样学业辉煌而又恪守儒家信念之学者,免不了要在两难中踟蹰失措,更要命的是“不食周粟”,说说容易,做起来难乎哉。溥仪逐出故宫,他的俸禄失去了着落,辞去了北大通讯导师,意味着少了一笔“导师”的薪金。他是国学大师,可大师也是人,也食人间烟火,也要尽人伦之责,可谓“长安米贵,居大不易”了。

也就是这一年秋,清华大学决定筹备设立国学研究院,清华校长征询胡适的意见,胡适表示:“非第一等学者,不配做研究院的导师。我实在不敢当。你最好去请梁任公、王静安、章太炎三位大师,方能把研究院办好。”1925年1月,清华大学向王国维发出聘约,他在犹豫之中,给老友蒋如藻去函商议,蒋如藻复信通达亲切地劝说:清华月有四百大洋,“有屋可居,有书可读,又无须上课,为吾兄计似宜不可失此机会。”又说:“从此胜离鬼蜮,垂入清平,为天地间多留有数篇文字,即吾人应尽之义务。至于挽回气数,固非人力所强留。”

老友信中所说“胜离鬼蜮,垂入清平”,多少中了他的心思,溥仪周围复杂的人事已使他厌倦。在得到“皇上”的“恩准”后,他决定就任清华国学院导师。3月25日,他致信蒋如藻说:“弟于上月中已决就清华学校之聘,全家亦拟迁往清华园,离此人海,计亦良得。数月不亲书卷,直觉心思散漫,会须收召魂魄,重理旧业耳。”“收招魂魄,重理旧业”,在辗转反侧的“忧徨”之中,他终于做出了理性的选择。

这是他一生中难得的短暂的平静书斋生活,他在这里开始了西北地理及元代史的研究,撰写了《古史新证》等,教授《尚书》《说文》《仪礼》等。他的学生戴家祥曾师从他研究甲骨文、金文,他回忆说:“清华国学研究院的教学大纲是王国维先生起草的,采取了中国书院和英国牛津大学两者相结合的办法教学。教授有赵元任、王国维、梁启超、陈寅恪,李济是青年讲师。他们的教学也各有特点,和王国维在一起,他不讲,只听学生讲,讲到他满意的地方,他就点点头说‘还可以’。”

他性格内向,待人质朴真实。一次,他在给学生讲授《尚书》时,开场白竟这样的直率坦诚,他说:“诸位!我对《尚书》只懂了一半。这是我对诸位应该说的第一句话。”无论上课还是答疑,他没有十足的把握时,总是会明确地说:“不甚清楚。”他的学生徐中舒在《追忆王静安先生》中说:“先生谈话雅尚质朴,毫无华饰。非有所问,不轻发言,有时或至默坐相对,爇卷烟以自遣,片刻可尽数支;有时或欲有所发挥,亦仅略举大意,数言而止;遇有疑难问题不能解决者,先生即称不知。故先生谈话,除与学术有关者外,可记者绝少也。”

一个以儒家道义安身立命的读书人,把守节看作是自己操守的坚持。他在给罗振玉的诗中,念念不忘的仍是“宫门之变”,感激的是君王的“知遇”,痛心的是臣子的“惭愧”。可他终不是“西山采薇蕨”的遗民,因为他到底做过北大研究所通讯导师,做着清华国学研究院的导师,已经领取了民国的俸给五、六年了。北伐军已逼近华北,革命呼啸而来。《世界日报》上有消息说,党军通缉追捕之人中,王国维赫然列入其中。大动荡裹胁而来的大困惑大忧惧,这其间自有死的意念在脑海中翻转。

1927年6月2日,农历五月初三。这一天,王国维平静如故,女儿王东明回忆:“早上一切如常,父亲早起盥洗完毕,即至饭厅早餐。”然后便去研究院,一如往常的安排教学的事情,安排妥帖后便雇人力车拉他去颐和园。漫步长廊,走进鱼藻轩,就是在这里跃身入水。清洁工闻声前来救助时,发现不深的水中,他是把头埋入淤泥之中窒息而死。他的衣袋中留有一封遗书,内中有云:“五十之年,只欠一死。经此世变,义无再辱。”

他本可以建立起更为巍峨的学术丰碑,本可以引领中国学术走的更远,就此而言,这种思想史学术史的损失是无法估量的。同是清华国学院导师,他的挚友陈寅恪以深沉的目光,从社会文化的大背景,审视王国维之死,他说:“凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人,必感痛苦。其表现此文化之程量愈宏,则其所受的苦痛亦愈甚;殆既达极深之度,殆非出于自杀无以求一己心安而义尽也。”此论极有见地。

- 作者简介-

张家康,文史作者。中国文字著作权协会会员。福建《党史月刊》特约作者。著有《新青年 时代巨变中的人与事》(北京大学出版社)。在国家级中文类核心期刊《传记文学》和《人物》《百年潮》《炎黄春秋》《名人传记》等报刊上,发表了诸多文章。这些文章中,多篇被文摘类报刊和香港《文汇报》、美国《侨报》等转载。多篇被一些丛书收入。