白蕉的悲剧

时间:2020-10-10 15:54:45 来源:雅风传习 作者:长安易居主

白蕉的悲剧

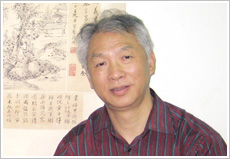

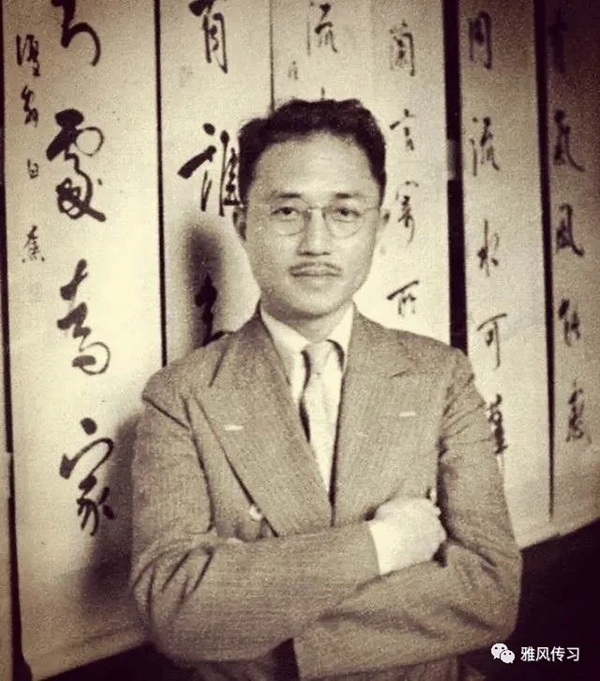

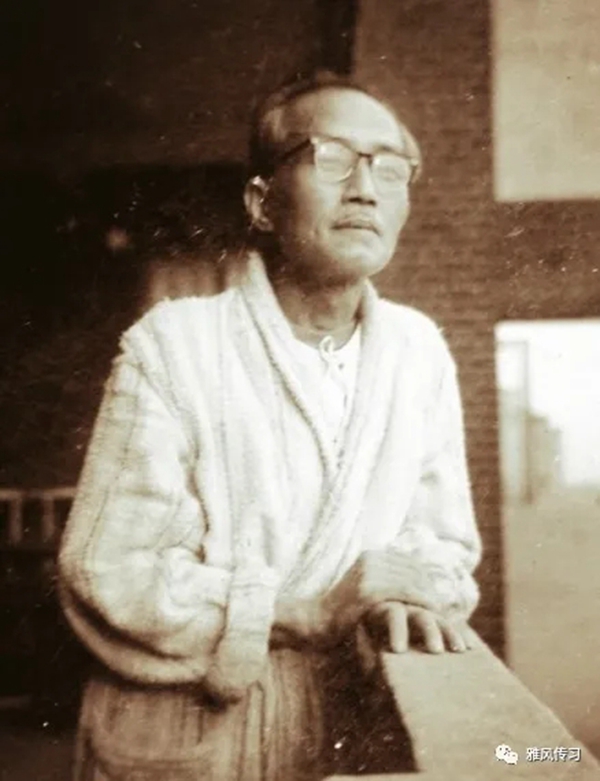

青年时代的白蕉

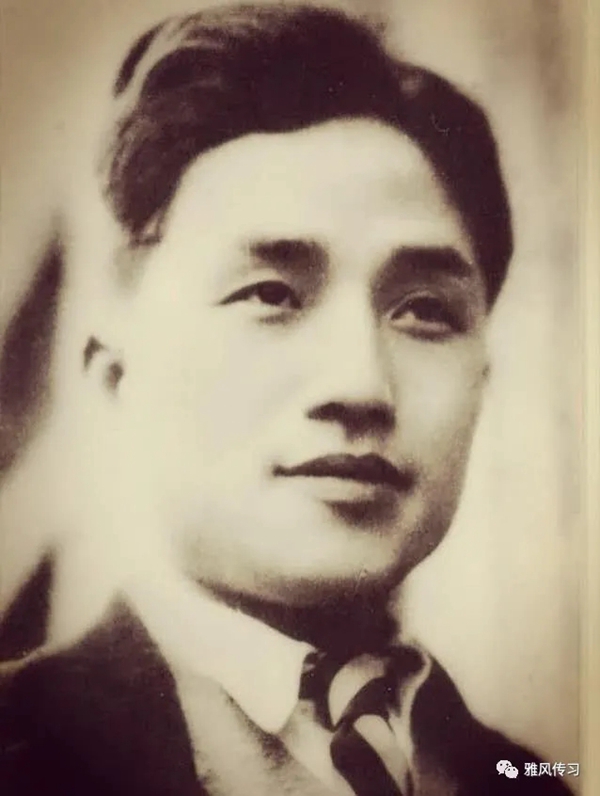

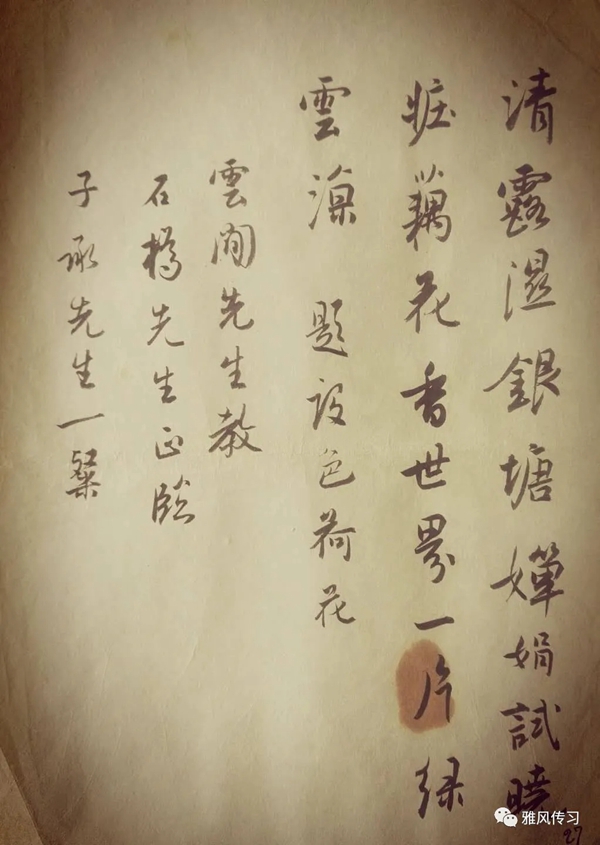

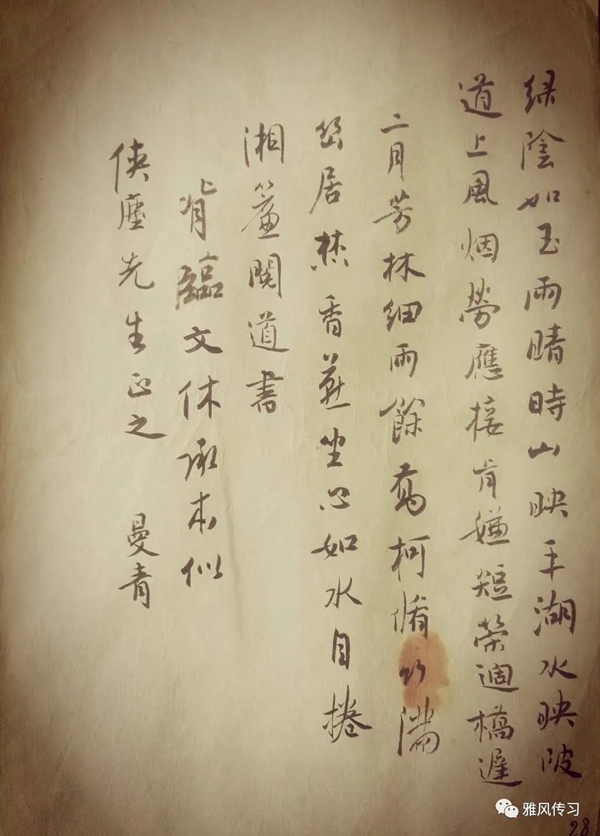

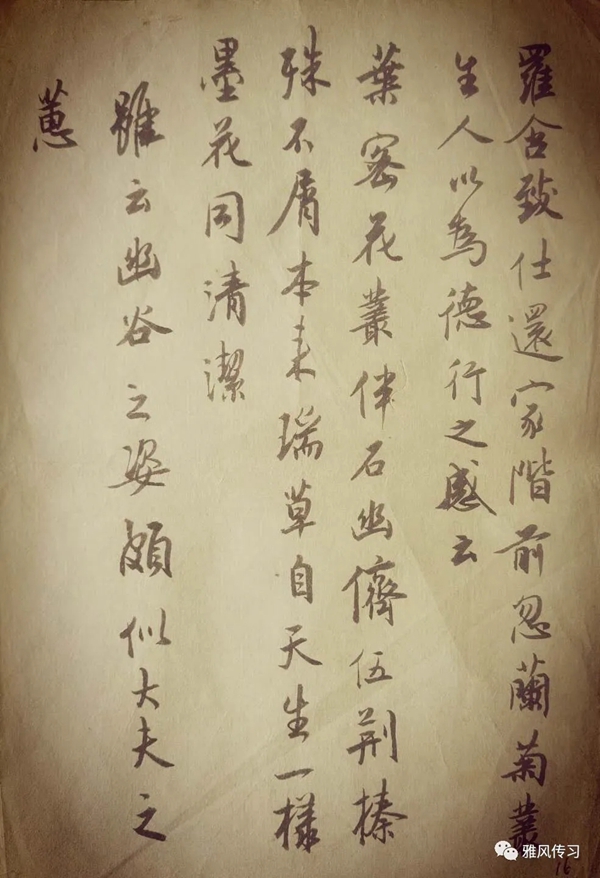

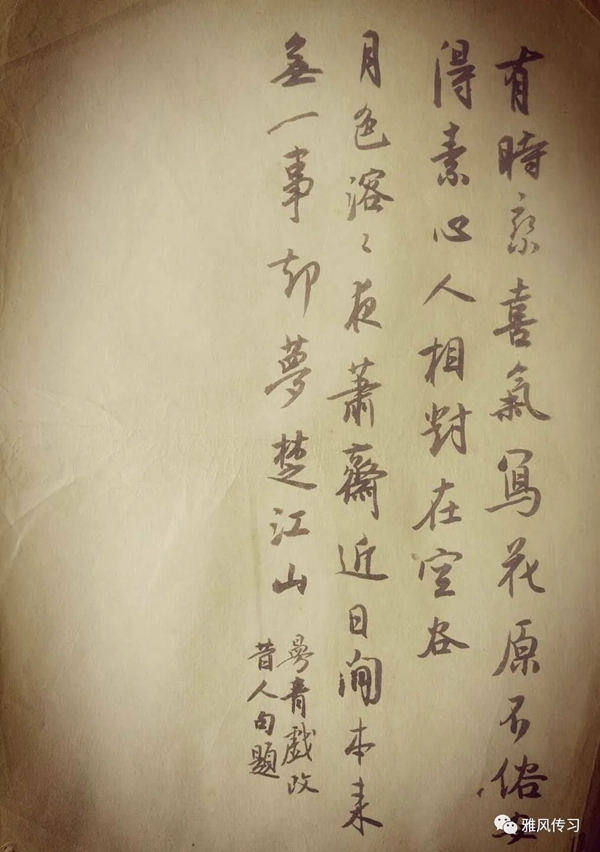

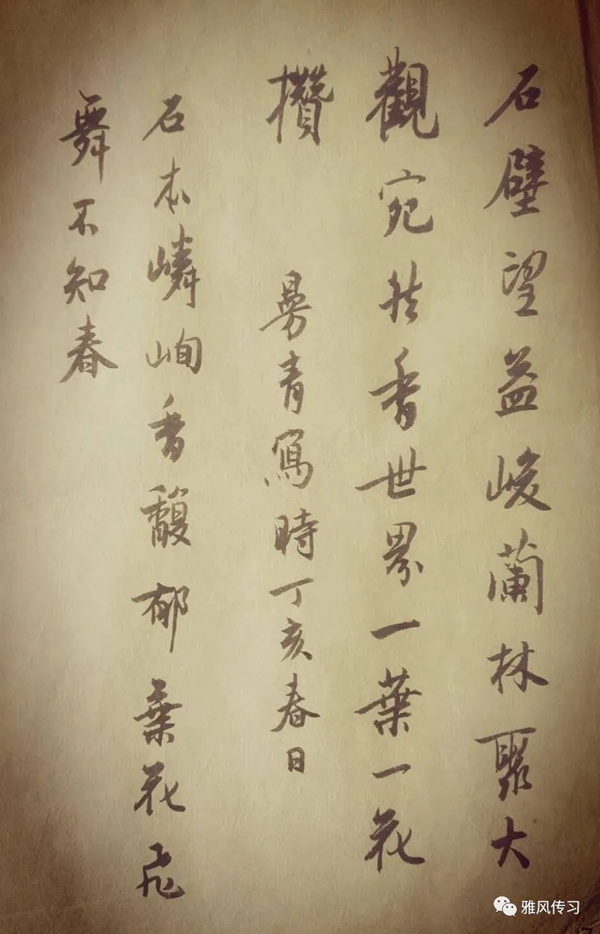

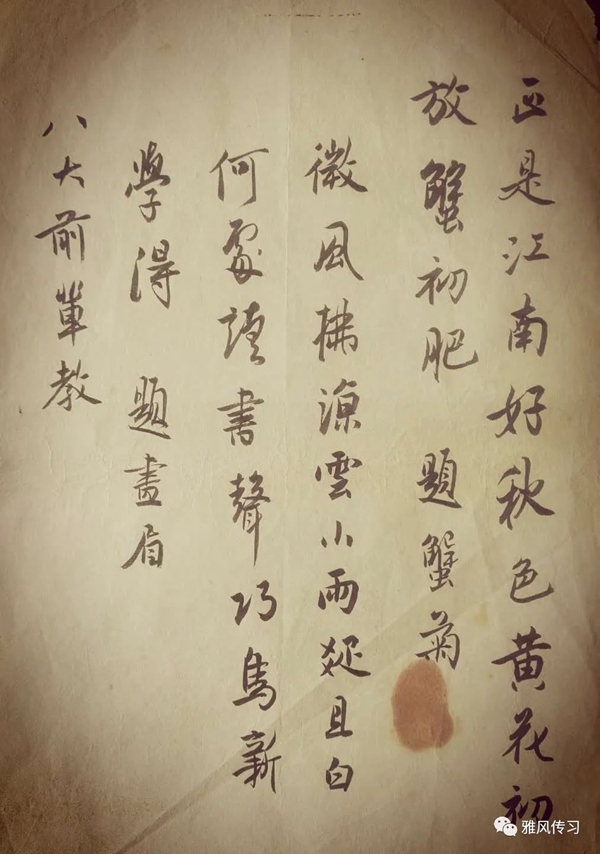

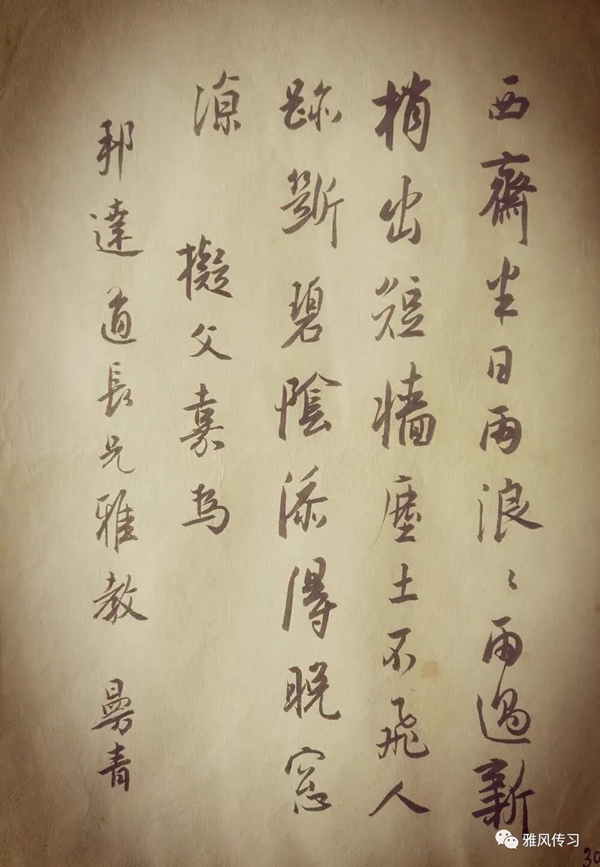

白蕉遗墨散页 长安居 藏

白 蕉 的 悲 剧

作 者:长安居

长假期间,整理旧箧,在一个旧信封里发现了多年前收藏的几页白蕉手迹,这几页已经被我遗忘于箧中的白蕉手迹,原本是我一位朋友的珍爱之物。其时,这位朋友亟待现金周转,在我而言,我既爱此蕉翁法书的高妙,又能帮朋友解其一时的急难,此正是各得其宜之事,故此蕉翁法书有缘归藏寒斋,使我能结下一段与蕉翁的翰墨因缘。这几页白蕉的手迹,其原件恐有数十页,乃至上百页,惜署写纪年、名款款识的最末一页不在其中,此为一憾。然就字迹中流露出的神气,以及纸上自然形成的包浆看,这确属白蕉法书的真迹无疑。

书画收藏行内向有“鉴伪容易鉴真难”之说,这句话的意思是,所谓世之鉴定鉴赏眼光“高”的主儿,看见他人的藏品,无不轻飘飘地说一声“假货”。如此首先能显示自己的眼力高人一等,其次又不需要承担任何责任,所以善于“鉴伪”的“专家”在当今书画收藏界比比皆是。

需要说明的是,善于“鉴伪”的“专家”多混迹于时下官办的文博单位及研究机构中,这些主儿可称食国家俸禄,却无能为国家效力,诚尸位素餐之辈,是不值一哂的。而能从专业角度“鉴真”的真识书画者,在“官方”则寥寥无几,凡长于“鉴真”的人,多见于以现金白银在书画市场中“真刀真枪”搏杀者,这一人群的眼力全是从自己无数次被“打眼”的教训中练就。基于他们每购藏一件作品都关乎个人的经济利益,是故他们不敢也不能在一件作品前就真伪问题随意造次,于是乎,“鉴伪容易鉴真难”就成为了书画收藏行内的一条公认铁律。

寒斋所藏的这几页白蕉手迹,固然没有蕉翁署款的款识,但只要是略解书法的朋友,均能一眼目此为“大开门”的白蕉法书精品。从这几页白蕉手迹中多见之的“曼青”字样,可以断定此白蕉手迹的书写内容全系“曼青”写作的诗稿。查阅白蕉的“年谱”即知,“曼青”应为民国时代知名于上海滩上的美女书画家吴曼青。吴曼青的小传在《中国近现代书画家辞典》中有载,“吴曼青(1904———?)女,浙江东阳人。所作山水,饶有石田、石涛、石溪风味,家藏甚富,故所有临摹之作,无不精逸异常。能作古文辞,谢闲鸥喜其天资明敏,授以仕女写法,旋复从许徵白习山水,江寒汀习花卉,写作既勤,几有出蓝之誉”。

白蕉与与吴曼青合写的“吴画白题”双美之作,时能见之于当下的书画市场中,此“双美”之作也多著录于白蕉的生平“年谱”中。由此可窥,白、吴之间的关系非常密切。如观白蕉38岁时为吴曼青题于其《醉仙图》中的句子,“双青楼藏明人张云程《醉仙图》,笔意清逸。此帧即楼主人吴曼青女士所橅,不爽毫末,为题乙酉旧作饮酒诗二章,或云此即三十年后复翁造像”,可知白、吴两人在艺术上确属知心、知音,若再以这几页零散的白蕉遗墨,对照这件“白题吴画”上的字迹,似能推断出白蕉的这几页遗墨,当是他40岁左右时留下的墨痕,的称他老人家盛年时代的法书杰构。

吴曼青所嫁的夫君是梁俊青,梁俊青系广东梅县客家人,早年留学德国汉堡大学专业学医,学成归国后在上海开设私人诊所。梁俊青也是有名的书画“票友”,他在德国留学期间曾从西人专学西洋画法,定居上海后又转攻国画,他能与吴曼青喜结连理,多是出于他们对书画一艺的共同爱好吧?梁、吴结为夫妇后,因二人名字中都有一“青”字,遂颜其居处为“双青楼”也。梁俊青的医术非常高明,当年沪上书画家染疾者多往他开设的诊所就医,是故梁、吴夫妇与海派书画界诸作家的交谊日深。梁俊青擅长花鸟画,约在1947年,梁、吴二人曾于上海举办夫妻书画联展,可见梁、吴二人的书画创作水平已不分轩轾,都备有专业水准。

犹如《世说新语》中的六朝人物

白蕉遗墨散页 长安居 藏

这是吴曼青赠予唐云画作上的自作题画诗,由白蕉抄录者,可见吴与白之间的友情非同一般老海派书画家们的日常生活,能融上海滩当时新潮“小资”的浪漫情调与传统文人的风雅潇洒与一体,人数众多的海上书画家,以性情与爱好的相近,自然形成了不同的“圈子”,综合各种文献资料知,在梁、吴夫妇的朋友圈中有唐云、白蕉、邓散木、曹大铁、徐邦达等风雅名士。毕业于上海之江大学的曹大铁,专业为土木工程师,公务之余从张善孖、张大千昆仲,于右任等学习书画,他工书能画,尤以词学之风的婉丽清透饮誉老海上艺苑,曹大铁《南乡子?烂醉白蕉沪寓恼唐大石灌酒》一词,就是记录这些雅士们某次雅聚时“和以醇醪,齐以达观”的欢愉、逍遥实况,曹词记曰:“不饮亦何为,醉尉相逢祗绿醅。无奈量容三蕉叶,飞杯。醉倒君前不计归。

酩酊玉山颓。有玷故人翡翠帷。认得武林云壑影,娱嬉。强说椒浆酒力微。”

在这一阙《南乡子》词后,又有曹大铁的小注记曰:“是日,所饮者皆英制威士忌名酒。白(蕉)、唐(云)预先设计,将酒转置壶内,不使余知,强余干杯,遂至烂醉,不省人事。额角跌破,流血如注。幸赖同席梁俊青、吴曼青夫妇医师,为余注射醒酒剂。然一醉三日,如患一场大病。白、唐大德,永世不忘。”(转引自曹大铁著《梓人韵语》,1993年南京出版社版)

由上可知,老海上艺苑文人雅士们的聚会,正是诗酒风流,幽情畅叙,每一个参与雅聚的人,都重在性情上、精神上的欢娱享受,所谓六朝风度式的清兴、清趣、清致,大略如是。而从曹大铁记之的梁、吴夫妇在他酩酊大醉后,为其注射醒酒剂一事来看,他们这个“朋友圈”当年一起玩得有多么“嗨皮”,也许只有在这样一个充满“嗨皮”氛围的真诚“朋友圈”中,相互之间的友情才实现了心心相印,意气相投,因此白蕉才乐意为吴曼青抄录她的诗稿罢?

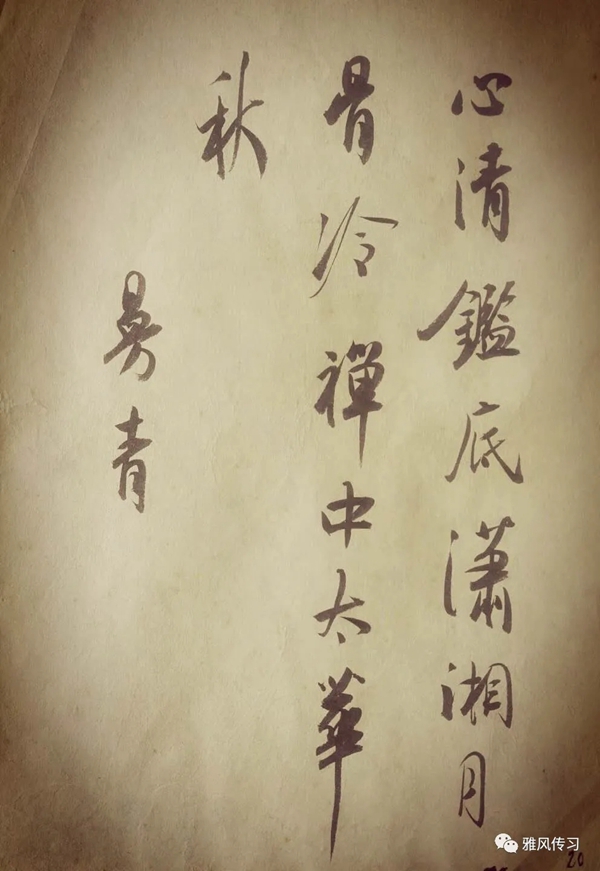

民国时代白蕉在自己的书作前留影,

其眼神中透出的自信真“不可一世”也

白蕉遗墨散页 长安居 藏

白蕉这些抄录吴曼青诗句的遗墨散页,原先的物主很大可能就是吴曼青本人,它可以视作白、吴二人艺术友情弥深的见证乎?当然,这只是合理猜想之一种,尚有待进一步考证。众所周知,白蕉与沈尹默都是现代书坛取法“二王”书风有成的大书法家,世人多评白蕉学“二王”胜于沈尹老,拙以为,此论多是从个人偏好出,有失公允。客观来说,沈尹老书,法高于意;白蕉书,意高于法。然法高者,必意存,试看沈老晚年近于“盲书”状态下书写的便条手札等,可证无意之法,不能高也;同理,白蕉书乃意高者,而自有法筑基,无法之意,无有真意出之焉!寒斋收藏的这几张白蕉遗墨散页,恰是能见蕉翁之书,“以练法起,以练意达”,他笔下的晋人书风“得意”而“脱形”,例如这些以日常书写,轻松笔调抄录的诗稿,直许为是他的“任意”之作,其书意笔随心转,“意”在其深心的深处,猝然与个人心际间某种微妙的情思契合,遂成篇章、妙品,其间蕴涵的意趣空灵缥缈,不可复得之也。白蕉的高足孙正和论沈、白之书,尝评之曰:“沈尹默先生传羲之书风如鉴湖之风,澄澈明净。白蕉先生传羲之书风如兰亭之竹,潇洒脱俗。”这是真解书味者的的评,足可引以为训,白蕉法书确如孙评,以“潇洒脱俗”胜,“纵复不端正者,爽爽有一种风气”也。

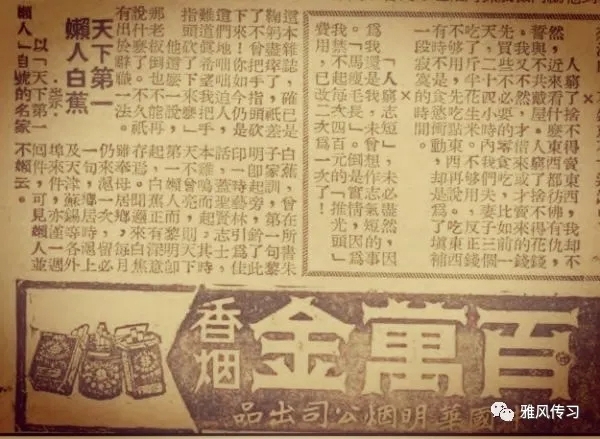

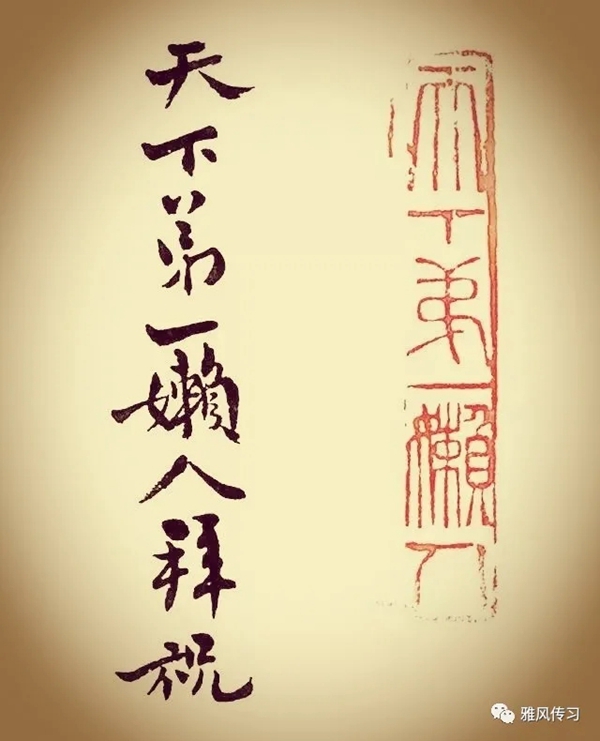

刊介白蕉“天下第一懒人”的内容

篆刻之于白蕉一定是余事,但他的审美眼光高,一出手就不落俗套。单论这一方印,其艺术水准不在专门的篆刻家之下

在老上海的艺苑中,白蕉诗书画兼工,青年成名,素有狂士之目。白蕉论书,常作豪语,如他评价包世臣草书风用笔,“一路翻滚,大似卖膏药好汉表演花拳绣腿模样……”;他又评康有为的碑版行书,“本是狂士,好作大言欺俗,其书颇似一根烂绳索”。白蕉兴会神到时,甚至认为杨凝式的《韭花帖》和虞世南的《汝南公主墓志》乃米芾伪作,理由竟是“此老(指米芾)好弄狡狯”,他说罢这种近于不可理喻的惊世之言后,又喃喃自夸云:“却不防八百年后有白蕉其人”。此等狷狂骇世的言辞脱口而出,颇能引人瞩目,白蕉艺事之名与他的狂士之名并驾齐驱,蔚成了老海上艺苑中一道别样的风景。白蕉在书法之外,最精能于写兰,他尝自号“天下弟一懒人”。“天下弟一懒人”从字面的意思看,是普天之下最懒惰的一个人。白蕉处世处事喜欢模仿《世说新语》中人的风神,他“天下第一懒人”的自号,实则是一个文字游戏,他取“懒、兰”的谐音,“天下弟一懒人”者乃其自诩是天下写兰第一精妙的人也。历朝历代的才子,不能“自吹”无以称才子,不能狷狂也不能称才子,白蕉的“自吹”,“吹”出了水平、“吹”出了高度;而白蕉的狷狂,无疑也是有本事、有底气的狂,他的“吹”也好,“狂”也罢,他的书画作品在艺术史上俱称一流,他在艺术创作上达到的高度,也是令万众折服,可见真才子只要有得“吹”、有得“狂”,并不真的惹人讨嫌,最怕的是那种自我感觉是“才子”的妄人,没得“吹”也“吹”、没得“狂”也“狂”,张嘴满口不着边际的污言妄语,此路货色充其量不过一只瘪皮臭虫,肚子里全是屎溺脓血,设若这种“吹”和“狂”不让旁观者感到异常痛苦才怪哩。

从历史的角度来回望,第一流的艺术家相亲的佳话不多见,相反第一流的艺术家相轻者则俯拾皆是。太远的例子自不必说,以近现代的书坛画苑为是,齐白石声名不如吴昌硕时,吴对齐极尽提携,当齐声名鹊起后,吴即言齐乃“学其皮毛之类,而能享大名者”(大意);徐悲鸿、刘海粟同为中国现代高等美术教育的先驱,而徐、刘一生是“仇人相见,分外眼红”的死敌;同是生活于上海的沈尹默、白蕉,一起被书坛公认为,“三百年来学’二王’的一人”,然沈与白之间的关系似也不太融洽,起码至今未见沈、白二人相见如故,论艺甚欢,相互推重的记载。沈尹默长白蕉二十余岁,沈又是“五四”新文化运动的主将之一,在现代文化史上,沈老是同蔡元培、陈独秀、鲁迅、胡适等齐名的大知识分子、大文化人,无论从哪个方面讲,白在沈面前都属于晚辈。但是,心比天高的白蕉好像对沈尹默,特别是对沈老的书法大不以为然,比如白蕉写于1948年的论书诗曰:气息强能接宋元,即今论帖孰知源。

名笺精绝胡桃字,书势终怜目力冤。

这首论书诗的议论对象,一般被人解为是白蕉针对沈老法书作出的论定。其诗大意是,暗讽沈老学书的审美眼光不高,其字非出于“二王”书法真正的正脉,字如胡桃,书势化一,不甚可观,唯其写字的用纸十分名贵而已。作为年长、资深、艺高的沈老读到白蕉这样的议论,其心情之不爽是可想而知的。白蕉的字学魏晋六朝,他为人行事不啻也在追求一种不同流俗的六朝风气,他这种胸无城府,口无遮拦的率真性格,值得赞又让人叹。沈老的地位、声望等一切都很高,他当然不会同白蕉这样的晚辈作计较,但以白蕉的性格,他傲视艺林中人,一定又非止于沈老一人,如此以来,白蕉就很容易“犯小人”。白蕉的疏狂好像是从娘胎里带来的,据白蕉的弟子蒋炳昌回忆,他曾亲见过白蕉二十八岁时拍摄的一帧小像,头颅高高昂起,目光向远处凝望着,其踌躇满志的豪情展露无遗。这张照片背面有白蕉亲笔的手迹,写着“未来的行政院院长”八个字。白蕉的这张照片和照片背后他写下的这一行字迹,与之自号“天下第一懒人”表面看有相似之处,实际上其间的寓意大不相同。白蕉作为一位传统文人,在他的骨子里怕是连做梦的时候都会有一种双重心结———一是以诗书画三绝翘楚,领袖文苑、艺林之群伦,白蕉“天下第一懒人”的自许,正是这一心结的表现;二是以文才、艺才卓绝,使权力人物能够知道自己的名字,进之“御前对策”,使权力人物能够赏识自己的才华,再而“君臣唱和”,使权力人物能够倾倒自己的才华,从此依附在权力核心衣绯着紫,平步青云,前程得一片锦绣。白蕉青年时代能以“未来的行政院院长”为其平生抱负,究其根本,问题还是出在中国传统文人与生俱来,又挥之不去的正治情节,中国传统文人在文学、文艺创作上获得成功后,便想入非非在正治上也要有所作为,以与自己的文艺创作相得益彰。在我看来,中国传统文人的这一被宠信、被拔擢、被重用的心结,其实是一种“病”,能免疫此“病”者,委实不多,自命洒脱清高如白蕉者,一样没能免俗。

不过,这张照片中白蕉的神情,的确与其它照片中的神情大大有别,当然这只是我个人的一种感觉

世人研究白蕉,多从其文艺成就和性格特征着眼着手,从而忽略了白蕉平生有关“正治”情节的另一面。上海《文汇报》著名记者郑重先生所著传记文学《唐云传》中记有以下的实录:“唐云初到上海,与白蕉相识之后,他就知道白蕉有一批很’特殊’的朋友,用现在的话来说,白蕉的朋友有许多是地下党的同志……。”(1)

“唐云为了生活,每天得为画事奔波。白蕉就劝他,’你老是埋头画画,要关心政治,要求进步’。对什么是政治,什么是进步,唐云一无所知。有一次,白蕉到洛阳村唐云的住处,给他带来《联共(布)党史简明教程》,要唐云学习学习。

对这本书,唐云看了一个通宵,第二天就给白蕉送了回去。’你看得好快啊!能有所得吗’?白蕉问。’看不懂,不知道是什么意思,看得头疼’。唐云坦然地回答。”(2)

“中华人民共和国成立前夕,群众上街游行,反饥饿、反内战,白蕉也是很积极的。他跑到唐云家中,要唐云参加游行。唐云说:’我不去游行,我要到古董摊上去买东西。’ ”(3)

(转引自郑重著《唐云传》,2018年东方出版中心版)

在郑重先生这部传记文学中,关于白蕉的叙述,还有白蕉以个人的机智掩护地下党脱离险境的传奇经历。把郑重所记白蕉的这些往事合在一起,总而论之,足以看出白蕉对于正治是一位超级“发烧友”,在中国传统文人的文化谱系中,自“学而优则仕”之说见诸于世后,当一人具备了一定的知识水平,无不以此当作人生追求的最高目标,并为之矢志不渝,奋斗终生。由是,在这一人群中,在这一人群的心灵深处,对权力的亲和性,对正治的狂热性,就顺理成章地“溶化在血液中”了。但是,纵观整个中国历史,中国文人长于文艺创作者,必然短于正治经营,他们永远不会知道,在一人正治地位逐步向高处迈进的过程中,以残酷无情的不断淘汰成为一条主线,以文艺创作天才实现“仕”之目的的成功者,在历朝历代,扳着手指头数一数又能有几人呢?更多的文艺创作天才是因为爱好正治,又不真谙正治,而被裹挟到湍急的正治事件漩涡里去,沦为溺死鬼者,通常比“仕”之有成者多出无数倍。以己丑年后白蕉的命运来观照,他难以割舍的“正治”抱负,才是酿就其人生悲剧的终极“杀手”。

1949年,上海政权易手后,昔日上海滩上的书画名家们不能再以卖艺谋生,刚刚成立的人民政府为了安顿他们的生活,专门对这些画家拨款救济,靠吃救济粮维持生活的书画家计有:林风眠、关良、陈大羽、来楚生、张石园、邓散木、钱瘦铁、谢之光、张大壮等。也许是白蕉曾表现出的“积极”与“主动”,在他的这些老朋友们还都苦哈哈地吃着救济粮时,白蕉经柳亚子的介绍,已率先进入到新政府的上海市文化局工作。应该说,白蕉着了公务员的“官衣”之后,并没有把他以前的老朋友们忘掉,如他推荐唐云去新政府开办的“正治讲习班”学习,凡能在此类“讲习班”顺利毕业者,都将由新政府为安排新的工作,唐云于此毕业后就被安排在华东美协展览部工作,度过了那段因世事巨变而无所适从的艰辛岁月。1956年6月,最高国务会议提出在北京、上海两地各自建立一个中国画院,上海中国画院的筹建工作由中共上海文艺部和上海市文化局具体负责。据熊炜先生所著之《君子豹变———白蕉的“前世今生”》记载:“1956年8月,上海中国画院筹备成立。白蕉被任命为筹委会的执行委员兼秘书主任。筹委会的工作内容之一就是遴选比较有名望、绘画技艺较高的海派画家进入画院。可海派名家纷繁,画师的名额又很有限,因此白蕉为画院画师名单的最终确定做了大量的工作,据说甚至出现有’吴家天下白家班’的说法,意思说画院是吴湖帆的天下,而经白蕉的挑选组成了工作班子。”

熊先生在这篇文章中,虽然没有就这一话题展开详述,但从事上海中国画院筹备工作具体事宜的白蕉,一定会在这个工作的铺陈开展中开罪了某些人,包括某些小人。开罪君子没有后患,开罪小人则小人如蛆,将如同噩梦一般笼罩着开罪者。至1957年,白蕉的噩梦果然开始了,白蕉被列入“右籍”的整个详细经过,陈巨来之《安持人物琐忆》和郑重之《唐云传》中都有记叙,尤其后者,郑重的写作史料全引自唐云的口述,最可作为确凿史料而深信不疑。白蕉沦为“右籍”的主要“罪状”是他写的一篇题为《我道其东》的文章,此文大意是,其时国家对书法艺术太不重视,如此下去势必日趋式微,他年作为国粹的书法艺术,在研究和创作上反不逮邻国日本的水平,“吾道其东“乎!我曾读过白蕉的这篇“罪状”文章,文章内容体现的不过就是,中国的读书人、书法人在个人信念中但以传统文化的薪火相传为己任,以兴灭继绝为己责,总是想用个人的所学报效国家,为弘扬传统文化,做一点力所能及的事情,庶几不致辜负一生。可是,以白蕉率真无邪的心性,他哪里能有那种敏锐的正治嗅觉嗅出,在当时的社会环境中,是根本不需要如白蕉者来施展其人生抱负的,白蕉“爱好”正治而不懂正治的天真,在1957年的“饭右”运动中尽见之矣。白蕉以传统文人的身份热衷正治、投身正治,注定将是一幕悲剧,你一个旧时代过来的“浪荡”文人,何足挂齿?权力者哪会把你的真诚愿望真的当作一回事?哪怕你只是想为国家的书法事业尽一点心,效一点力,遭遇无数明枪暗箭、雷池设防的结局也是完全可以预见的。

沦为“右籍”的白蕉,被送到上海舞蹈学校的建筑工地上参加劳动,一个文弱书生在此被迫进行超过其体能承受力的沉重劳动,他历经的苦辛和窘境可想而知。他在无人时独自慨叹,“甚矣哉!艺之使人傲也,此昔贤语,大概所谓使人傲者,自视天下第一,视他人皆二三等,或未入流也。余谓傲不可无,然宜在意,而不宜在容,在意者必有成,在容者徒取厌”。这样的悲凉之语出于曾意气风发的白蕉之口,已然可见他与正治环境、人际关系均异常复杂的“薪社会”是多么的格格不入。1961年,白蕉头顶“右籍”的帽子终被摘去,彼时的白蕉哭了,他以为自己又成为“人民“中的一员,获得了第二次生命,又可以全身心地投入到“艺术为人民服务”的工作中去了。可是,天不遂白愿,五年后的“红羊”劫难突起,这场劫难把白蕉彻底打入到了“阿鼻地狱”的最底层。白蕉被诬为“反动学术权威”,须日日检讨、挨批斗。陈巨来在《安持人物琐忆》中记之曰:“当白蕉被斗争最烈时,白所持手杖上贴了大字报,不准取下,走路以示众,白不堪日被批斗,病亟之时犹如此……”我生也晚,没有经历过那个历史上的至暗时刻,但从那个时代遗留的历史文献中窥测,我能想象到那个时代的真相是什么。最令我匪夷所思的是,很多纪念、研究白蕉的文章中都有如下记叙:“即便如此,当中国第三颗原子弹试验成功的喜讯传来,白蕉竟老泪纵横。早已被折磨得不成人样的他,仍强打起精神对家人说:’只要国家强盛,个人受点委屈算不了什么,我甘愿做历史车轮的铺路石。’ ”(转引自熊炜《君子豹变———白蕉的“前世今生”》)

假如这一记叙确实,也过于离奇了,用正常思维来思考,白蕉的这种非正常表现,显然系典型性的“斯德哥尔摩综合症”严重患者才有的症状。我不禁哀叹,白蕉如同中国历史上的大文化人、大“知识分子”们相仿佛,对最高权力者好像都存乎一种苦苦的单恋情结,不论个人的处境已经怎样惨烈,不论自己受到的各种迫害、虐待如何痛彻,心之所系、情之独钟的还是魏阙之上的那个最高权力者,这种情愫简直是朝思暮想,生死以之。屈子《离骚》中“香草美人”的典故,绝对不是凭空想象出来的,那心情与一个贫贱少男无法赢得一个富家少女的芳心如出一辙。我这么说,决非是对白蕉老人家的不敬,而是对他老人家充满了深深同情。中国历史上的大文豪、大书画家等,寒窗苦读,池水尽墨,天天巴望企盼得到的赏识和垂青,就是那些个掌握权力,甚至是掌握最高权力的人。但是“才华大如斗”的李白未能如愿,李白之后千年以降的无数才子们也多未能如愿,古之才子们的命运无非从青春空等到白首,空望“长安”的天子,不能向之当面磕头叩首,而白蕉的悲剧命运比之古之才子们的“空等”,实在又是凄凉悲凉无数,他至死也一定无法明白,他人生的悲剧究竟是如何形成的,他老人家步入天国之前的光景也真真的是好堪怜啊!

一位哲人说过,“人之一生,就是一根直线和一根曲线并行的轨迹。直线是本真的我,曲线是社会的我。社会的我随客观世界的变化而生出适应的曲曲弯弯;本真的我虽受天性和本能的支配,但无论如何也不能排除曲线的影响。智者之智,在于曲线虽曲,不致太曲而扭曲;在于直线应直,不致太直而愚直”。白蕉和唐云是过命交心的挚友,但他两个人在己丑年后的命运截然不同,唐云能度过己丑年后的各种大小劫难,晚年得享高寿清褔,恰是他以智者的智识,准确把握住了“本真的我”和“社会的我“两者之间的微妙关系。唐云题画援引的句子多有出自《史记》、《通鉴》者,他能不懂正治?只不过他是绝对懂正治,而能深切自知自己绝对不能亲自“下海”去真玩正治。白蕉的人生选择与唐云正好相反,他在临近生命尽头之际,必亦没有参透,权力者是老板,书画家就是伙计,为谁效力,就要看谁的脸色,身为“伙计“了,一生就无法逃脱“老板”的手掌心儿。白蕉从其青年时代在自己照片背面写下“未来行政院的院长”八个字的那一刻起,他生命中本真的我与社会的我,就陷入到一个相互错位的误区里去了,他在这个误区里,不唯失去了理性,还失去了常识,白蕉不会、也不愿去弄懂,艺术家玩正治犹如正治家玩艺术,两者的“玩”,均是票友性质,不能当真,更不能以艺术家之身,去登正治家的“戏场“,若按捺不住,以身试之,一定是要演砸了的。

当把这两张图片放在一起比较时,我们的心情可谓五味杂陈,忽然变得异常沉重起来。惟愿白蕉的悲剧永绝,惟愿我们的传统文化早日复兴,以告慰白蕉他老人家的在天之灵

由寒斋收藏的几页白蕉遗墨,联想到白蕉的人生悲剧,我得出的最大体悟就是,人的可贵之处在于,是务必要永远备有一份自知之明。当唐云把那本《联共(布)党史简明教程》还给白蕉时,体现出的全是唐老的自知,他显见能把握住自己什么时候能行,什么时候该止。白蕉人生悲剧之源并非全在其“性格”,更在他于人生抉择方面少了那一份可贵的自知,这导致了其个人人生之路行止进退的整体失据。艺术搞得好,做“官”未必就好,艺术人生的活法还是要舍白蕉,取唐云,不要去当悲剧人物。