石建邦| “君有敬通、孝标之恨”——滕固之死

时间:2020-11-02 11:25:54 来源: 钱锺书研究 作者:文汇学人

石建邦| “君有敬通、孝标之恨”——滕固之死

当钱锺书得知滕固的噩耗,非常惊诧伤痛,一连写了四首五言古诗《哀若渠》哀悼。第一首即为滕固之死大抱冤屈,对他的死表示百思不得其解,他特别在此诗下面加了一条附注:“君有敬通、孝标之恨,遂促天年。”

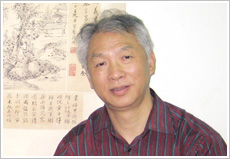

滕固(1901—1941),字若渠,上海宝山月浦人。在民国文化史上,他无疑是一位多面手,既是小说家,又是中国美术史的开拓者;他又积极从政,是国民政府行政院参事,还当过国立艺专校长。综其一生,他在文学创作、文艺批评、美术史、艺术考古、文物古迹保护乃至学术译介等方面均有卓越的贡献。

然而天妒英才,滕固中年弃世,只活了四十岁,令人痛惜。长期以来,大家对他的逝世原因不甚了了。笔者兹不揣谫陋,依据目前所见资料,试对滕固之死及其身后琐事做一粗略梳理,求教于诸位方家。

老朋友战乱中重逢无话不谈。朱偰好摄影,拿出曩年在柏林为滕固外国女友所摄的照片,“桃李争放,倩影窈窕”。滕固看了心头别有一番滋味,“欣然以喜,怆然以悲”。感触之余,他当场题写两首绝句,内有“桃花人面春颜色,幻作弥天劫火红”“画图人物俱无恙,回首清游已十年”等句(朱偰《天风海涛楼札记》第九卷《人海沧桑》,页165,中华书局,2009年)。当晚,大家意犹未尽,滕固和徐梵澄两人索性留宿在朱偰家里。

当时,滕固刚刚从昆明回到重庆,辞去当了两年多的国立艺专校长的职务,仍然回行政院当参事,并到中央大学等学校兼课,讲授古代艺术课程。那段时间,他和好友常任侠、蒋复璁、金毓黼等人来往频繁,还预备改组中国艺术史学会,他的其他社会职务也复不少。

孰料刚过了一个月,滕固即开始发病。11月26日,朱偰从成都出差回来。午后去看他,却发现滕固“卧斗室中,辗转床笫,汗出如渖”。朱偰和他略谈几句就匆匆告辞。

朱偰刚走不久,行政院同事陈克文就接到蒋复璁的电话,说滕固得了急病。他与同事端木恺急忙赶到滕固家中,“奔走了大半天,才把他送到武汉疗养院去”(《陈克文日记》,页644,社会科学文献出版社,2014年)。开始医生还以为是急性胃病,结果日益不见好转,于是转到中央医院诊治。12月11日下午,陈克文等人前往医院探视,医生又说是肺内积水,“情势殊觉不轻”。

整个冬春之交,滕固缠绵病榻。据好友章克标回忆,寒假期间,他的儿子滕留寅还曾去医院陪护了十多天。此时医院诊断下来,说他患肋膜炎和脊髓炎,经常需要抽水。“直至开春尚不见好转。”(章克标《世纪挥手》,海天出版社,1999年)

1941年的3、4月间,滕固的病情时好时坏,经常出入医院。4月11日,他给中央大学教务处写了张请假条,说他患疟疾正在医治,需要请假二天。15日,金毓黼去中央医院探视傅斯年,顺便又问起滕固的病情,说已经出院了。

但到5月15日,滕固写了封信给常任侠,托他主持召集中国艺术史学会理事会议,商量改组事宜,此信是目前所见滕固最后手迹。估计当时前后,滕固再次住院。5月19日,滕固好友体育教育家郝更生去医院探视。这次医院认为他得的是脑膜炎,怕引起传染,将郝拒之门外。滕固在里面门缝中见到郝,挥手遥呼:“脑膜炎!脑膜炎!”第二天早上七时三十分,滕固逝世于重庆中央医院,年仅四十岁。

滕固的英年早逝令众多知交好友扼腕叹息,但大家对他的死因却往往语焉不详,似乎不愿多提。好友朱偰《吊若渠》一文中约略说起:“国难以后,转蓰流难,若渠扬鞭夜郎,余则随校如蜀迁居昆明,音讯仍通。余方喜其获展所学,作育多士,乃以若渠擅长社交之故,蜚语横生,家庭之间,颇多龃龉,若渠乃辞职归渝。……”虽含糊其辞,但似若有所指。

钱锺书和滕固在昆明相识,虽然只有短短八个月时间,但两人一见如故,可谓惺惺相惜。钱锺书的早年名文《中国诗与中国画》,就是受滕固的提示和邀约而撰写的。当钱锺书得知滕固的噩耗,非常惊诧伤痛,一连写了四首五言古诗《哀若渠》哀悼。第一首即为滕固之死大抱冤屈,对他的死表示百思不得其解,有“子寿讵止此,止此宁天悭?”“徒令后死者,叩天讼其冤”(收入《槐聚诗存》)等令人锥心的句子。钱氏特别在此诗下面加了一条附注:“君有敬通、孝标之恨,遂促天年。”

美术史家阮璞(1918—2000)是当年国立艺专的学生,他在晚年看到钱锺书的这首挽诗,引发无限共鸣,为此专门写了一篇《滕固老师的生平恨事》回忆解释。阮文说,钱诗中的这条自注,看起来隐晦,却将滕固死因一语道破。什么是“有敬通、孝标之恨”呢?敬通是东汉时的才士冯衍,字敬通,娶妻悍忌,备受折磨,忍耐到老,始得离异。到了六朝梁时,又有个文人刘峻,字孝标,在婚配上也与冯衍有相同的遭遇,在所撰《自序》一文中,他将自己与冯衍进行了比较,说:“敬通有忌妻,至于身操井臼。余有悍室,亦令家道坎坷。”阮璞作为学生,对校长的死痛心疾首:“这两位古人犹得抱恨到老,而滕先生的衔恨弃世,却在盛年。”(阮璞《滕固老师的生平恨事》,收入《烽火艺程——国立艺术专科学校校友回忆录》,页36,中国美术学院出版社,1998年)

据阮璞回忆,他1939年8月从国立艺专毕业,在1940年至1941年期间,常驻留重庆,故对校长滕固的情况有所了解。原来他在读书时,认识国立艺专总务处一位职员程先生。那时这位程先生年约五十开外,鬓发斑白,很是和蔼热情。程先生可能与滕固有些旧关系,当滕固卸任回到重庆时,这位程先生也随同前来。在滕固生病住院期间,程先生经常抽空往返于滕宅和医院,滕固去世时,也是由他帮同料理后事。丧事办完后不久,阮璞碰见程先生,他说起滕先生临死时的凄惨情形。其中最使阮璞听了感到难过的,是滕固的衣物都被他的夫人扣留,连死后入殓的服饰也不给。这种难堪,确实是令人难以想象的。

文中还说,阮璞在重庆曾和同学一起拜访过滕校长,但见他“神情显得有些沮丧,面容也变得苍老了许多”。在他看来,“事业上的心力交瘁,肌体上的病魔困扰,家庭生活上的饱受凌虐,造成了滕先生中年弃世”。

话说滕固也确乎有点多情浪漫。但就是这样一个人,偏偏碰到克星,怕老婆怕得要命,以至于不敢留任何异性的书信“罪证”在身边,不是销毁就是托知友保存。

滕固在当国立艺专校长期间闹了一场轰轰烈烈的婚外恋爱。对象不是别人,乃是当时非常活跃的女诗人徐芳(1912—2008)。徐芳为人活泼健谈,同样擅长社交,魅力无限。据说当时很多名人对这位女诗人倾慕备至,但傲娇的徐芳小姐当时心里只有她的老师胡适,曾对胡适先生展开大胆追求。这段恋爱故事的具体详情,可参见蔡登山《师生之情难“扔了”?——胡适未完成的恋曲》一文(载《万象》,2006年6月号)。

1938年5月间,情伤失恋的徐芳心灰意冷,来到汉口,在艺文研究会从事写作。当时滕固还在国民政府的行政院任参事,由于战事吃紧,行政院准备从武汉内迁到重庆,故而他经常来往于武汉和重庆之间。他与参事陈克文为同事,两人友谊深厚。

6月13日,滕固得到教育部任命,聘为国立艺术专科学校校长,不久将赴湘西沅陵履新。17日,张道藩和端木恺设午宴为滕固送行,陈克文也在座,“客人有陈立夫部长、顾毓琇次长、梁实秋、徐芳小姐、杨秀娟小姐、莫小姐、罗君强及孔小姐。饭后,小姐们各以方言读诗,徐小姐之北平话,杨小姐之苏州话,莫小姐之上海话,孔小姐之广州话,均各有风趣。”(《陈克文日记》,页228)

这大概是滕固与徐芳在武汉的第一次见面,他们以前可能就认识,徐芳的毕业论文《中国新诗史》,滕固当年就审阅过,还留有签名。

滕固在武汉一直待到24日,才启程去长沙。他在长沙停留了四天,徐芳也去了长沙,滕固对她极为倾心,还把此事写信报告好友陈克文(沈宁编著《滕固年谱长编》,页443,上海书画出版社,2019年)。

6月29日,滕固到沅陵国立艺专,正式到任,并开始着手整顿校务。一个多月后的7月31日,徐芳离开武汉,张道藩、端木恺、陈克文等人为她设宴饯行。她一路转辗,大概在当年9、10月间到达昆明,并在云南大学谋得教职。

就在当年11月,长沙发生大火,战火日益蔓延,至12月中下旬,滕固率领艺专师生分批从沅陵启程,一路迁移至贵阳,最后到达云南昆明。1939年2月底,全体师生分批抵达昆明,并开始复课。当时的昆明是抗日战争的大后方,像西南联大等众多文化院校和学术机构都迁移到这里,一时成为文人学者、青年学生的聚集地,气氛热闹活跃。不消说,如此合适的氛围,也为滕固和徐芳的恋爱发展提供了温床。

滕固在昆明和吴宓等学界文人交往频密。吴宓是“爱情至上”主义者,当时正想重新追求毛彦文,苦于无人为他指点迷津,排忧解难。正好碰到滕固,于是经常向他问计。滕固则好为人师,大大咧咧当起他的“情感专家”来。于是两人经常碰面,吴宓更充当起他和徐芳两人的信使。

滕固和徐芳的恋爱,虽然今天留下的都是各种碎片,但足以勾勒出一个卿卿我我的大概。比如下面这首滕固的五言诗《翠湖》,写于1939年9月1日,从中即可窥斑见豹:

经岁结绸缪,寸心忻有讬。平生慕慷慨,汝亦重然诺。今夕何夕乎?凉飔凄帷幕。低眉似有恨,酬对言落落。问汝何愁闷,问汝何思索。侧身久无语,我心如焚灼。移时拂袖出,苍莽步林壑。执手始为言,肺腑吐盘错。众口但悠悠,炎凉难忖度。讥嘲噂沓来,令我心情恶。我亦血肉躯,焉能常示弱。好胜激所取,是非良凿凿。忧忿易伤人,汝怀且宽拓。蚍蜉撼不已,大树无损削。前哲不我欺,其言炳昭焯。窃恐有累汝,耿耿萌惭怍。至理或如斯,君言可咀嚼。嗟哉同心人,气谊诚未薄。珍重此一晤,馀事尽糟粕。吻汝手掌别,愿汝长康乐。星月灿风霄,澄澜荡绰约。回首渺天人,嫣然在寥廓。

这首诗情景交融,写热恋中的姑娘受不了流言蜚语,愁眉不展,深夜里和诗人出来,倾诉苦闷。那诗人百般劝慰,终于使姑娘解除烦恼,破涕而笑。此诗完全可以看作他俩恋爱的一个插曲,写照生动。翌年初春,滕固还特别抄寄给好友常任侠一份,末题:“九月一日之夜归自翠湖,转侧不能成寐,倚枕作此,不知东方之既白。顷来巴渝,任侠吾兄询及近作,辄录奉两正……”可见滕固对这段情事颇为得意,对自己的这首诗更是自矜。

滕夫人很快得知消息,立马从重庆追到昆明。

陈克文先前得报,赶紧给滕固通风报信。过了几天,滕固覆信,谈他夫人来昆明后的应对处理:“好在弟洁身自好,偶有女友往还,亦极平淡无奇,且弟常常有戒心,故不知落些漏洞也。”其实,滕固在信里只是故作轻松,没有道出实情。陈克文后来才知道,朋友关伯勉从昆明到重庆告,滕夫人到昆明后,把滕固打得遍体鳞伤,竟至于不能出来见人,昆明的朋友都为他打抱不平。陈克文闻之不胜惊讶感叹,“这样的妒妇悍妇固然不多见,若渠这样的隐忍迁就也是大怪事”(《陈克文日记》,1940年1月5日)。

难怪吴宓也在12月3日的日记里说,那天他本来事先邀约滕固、徐芳等人一起吃饭的,结果滕固来信要求改期,害得他一一写信通知取消原约。一直到27日下午,他们才在欧美馆见到。

1940年3月初,滕固在重庆会见了很多老友,到月中才回昆明。不久,老婆孩子也马上跟了过来。吴宓马上清楚,滕太太的目的明显就是“监视其夫”。在聚会上,还当场翻检吴宓携书中有无夹带私信,滕固只好“纵谈学术”。吴宓深受刺激,觉得滕夫人种种行迹是种人格侮辱。第二天早上醒来,他感触良多,在枕上做了《寄慰若渠诗二首》,安慰滕固。诗中有“诗书文字成疑谤,恩爱自由付劫灰”“已痛蓬茅当路长,更看荆棘满园栽”等句,对滕夫人大表不满。滕固看了,出于胆小谨慎,特意叮嘱他诗题中去掉“慰”字,又要吴宓改了几处(《吴宓日记》,第7册,页151)。

滕固和徐芳的关系于是岌岌可危。4月17日,吴宓接到滕固回信,表示他无意离婚,以明智自处。吴宓读罢此信,对他的退却感到很失望,觉得他太理性、太克制。

期间,滕固太太还到学校去探查究竟。记得十多年前,当年艺专学生丁天缺先生就曾亲口告诉笔者,他们在昆明读书的时候,有好几次看到校长滕固在前面逃,老婆在后面追的场景,觉得匪夷所思。

7月1日,国立艺专照例改聘教员,因解聘教务长方干民导致学生向校长滕固请愿,遭滕固拒绝,引发学潮,闹到滕固绝食抗议,形势非常严峻。一直到4日,由当局武力出面才将学潮平息,把教师方干民和学生丁天缺、吴藏石开除。滕固心力交瘁,深感学校内部矛盾复杂,于是写报告给教育部,请求辞职。

滕徐这场恋爱也随之画上句号。8月18日,徐芳请吴宓在冠生园早餐,正式表明自己已和滕固分手。9月,教育部决定要将国立艺专搬迁到重庆璧山。校长滕固忙于迁校,抽空把自己的《九日日记》托付吴宓永久保存。吴宓细读滕固《九日日记》,“感叹固之爱芳,何异宓昔之爱彦。而芳意早已别有所属。爱情者,在己虽真,而在人不可深究底蕴。大抵如斯也!”(《吴宓日记》,1940年9月24日)这份日记,吴宓一直珍藏到晚年,不知如今尚存天壤否。

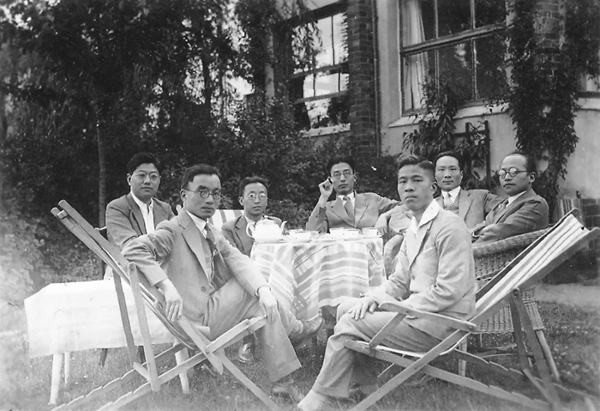

1940年,滕固校长(后排左八)与部分国立艺专师生于昆明安江村

但吴宓在日记中却给出了另外说法:“滕君到渝即病。半载后,甫出医院回家。途中复遭其太太预先布置之流氓毒打一顿,受重伤。再进医院,卒于本月二十日上午7:30逝世矣。”(1941年5月25日)按照这一说法,遭“流氓毒打”之事应该发生在4、5月间。

这条消息是顾良写信告诉吴宓的,按顾良是国立艺专职员,是滕固的心腹干将,滕固和徐芳的来往他最清楚,所以应该不是空穴来风。后来,云南大学文学院的胡小石(1888—1962)也和吴宓说,“因其妻在医院中与固争吵,固气愤,脑晕而死”(1943年12月16日,《吴宓日记》第九册,页164)。《陈克文日记》中也提到,1940年12月11日下午,陈克文等人前往医院探视滕固。他夫人当着病人和朋友的面,在病房里大闹家庭纠纷,在现场弄得陈克文等人很尴尬,不知道说什么话才好,只好站了几分钟,退了出来。他为此感叹:“没有知识的女人真不易对付。这样的闹显然是若渠病源之一,也同时会加重病势的。”(《陈克文日记》,页648)

滕固身后异常萧条,遗有老母与妻及一子三女,长子当时年仅十五岁,肄业陪都南开初中,三个女儿则更加年幼。有鉴于此,在滕固故世不久,陈克文等生前友好即积极张罗其身后抚恤事宜,带头成立滕固遗族赙金委员会,在香港《大公报》(8月2日)和上海《申报》(8月25日)刊登启事,为他的家属遗孤筹集赙金。

滕固生前友好纷纷施以援手,傅斯年当时正卧病休息,得知消息,立即写信给陈克文,先送上赙金20元,请他代为收转,并表示:“将来筹集侄女教育基金办法拟定后,亦请示知。弟当竭其棉薄以襄盛举,而慰故友之灵于地下也。”(1941年6月11日,《傅斯年遗札》,页889,社会科学文献出版社,2015年)

远在昆明的吴宓也为故友捐助赙款事竭力张罗,7月15日,钱端升捐助100元交吴宓,他特地跑到金城银行汇寄陈克文。18、20、23和27日,吴宓多次走访或约见昆明《朝报》编辑部主任等人,会同滕固生前天马会老友徐德晖,一起商定滕固赙款登报筹集事宜。

可惜陈克文的日记1941、1942这两年遗失,否则他作为滕固赙金账目管理人,当有更详细的记述。1943年初,他管理的滕固遗族赙金账目在上一年度挣到5000多元利息(见1月15日日记),不禁有点得意和安慰。稍后,他将账目报告油印分发给几个平时关心此事的朋友(1月20日)。但一年不到,物价飞涨,到第二年结算1943年度滕固子女教育费收支账目时,虽然“前年结存二万四千余元,去年收利息一万余元,支出六千余元,共积存二万八千余元。”但以当时的物价而论,已经贬值不少,“所值实极有限矣”(3月22日)。当时陈夫人为女儿买两块普通衣料,就要耗费近六千元。到了1945年初,陈克文再结算滕固遗族赙金收支,虽说有一万五千余元利息进账,但去掉开销,本息结存仅有三万零四百多元。而当时法币日益贬值,“区区此数仅等于战前二三十元。”想到滕固长子留寅此时高中尚未毕业,这点钱如何供他将来升学之用,陈克文真是坐立不安,深感愧对亡友。

更让他于心不安的是滕固的子女和夫人。1943年的农历新年,物价飞涨,市面萧条。过年连肉也买不到,要到黑市去设法。大年初二那天重庆大雪,那天下午滕固的两个孤女冒雪来到陈家,大的只有十三四岁,小的才六七岁,而且衣衫单薄,鞋袜也不完整,样子极为可怜。原来,滕固殁后,他的夫人不安于室,两个女儿无人看顾照料。这次来找陈克文,是想请他设法送进可以寄宿的学校。陈夫人为两个孩子包了一包食物,还每人给了十元压岁钱,并详细询问姐妹俩的生活状况,才让她们回去(《陈克文日记》,1943年2月6日)。

过了两天,陈克文乘行政院开会之便,面见了陈立夫、谷正纲两位部长,郑重托谷部长为滕固两个女儿想想安顿的办法。

没有多久,有天傍晚,滕固两个女儿又来陈克文家探听消息,并问是否可进广益小学。陈告诉她们用费太高,还是进社会部之育幼院比较合适。陈克文并主张滕家大女儿美莉将来应学看护。美莉当时年已十四,深感自己身世凄凉,说话不多,已啜泣不能成声。二妹则年幼无知,尚娇戆不懂人事。陈克文夫妇目睹这一对幼弱孤苦女孩,心酸不已,为之泫然(《陈克文日记》,1943年2月14日)。

过了三四个月,有一天陈克文在车站候车,与滕固长女美莉不期而遇。陈上前问话,她也不大搭理,而和站中一群不三不四的野孩子反见厮熟,有说有笑。他看了心里真不是滋味,非常担心青春期的女孩将来不走正道(《陈克文日记》,1943年6月9日)。

陈克文一家对亡友遗孤真是尽心尽力,抗战胜利前不久,陈家还把滕固幼女欢莉接来暂住了一段时间。看着这位活泼可爱的小女孩,陈克文悲喜交集,“喜者故友竟有此宁馨儿,悲者幼孤如此,前途不知能否有所成就。当时余默默注视此天真烂漫之孤儿,室中往来跳跃,不禁心中起无限之感慨”(《陈克文日记》,1945年7月14日至18日)。

原来滕固遗孀自从丈夫死后,不久就与人姘居,两年后大腹便便,结果被姘夫老婆发现,赶了出来。陈克文听到这个消息,一时感慨万端,认为滕固一生下场,实在是吃了五四新文化运动的苦头:

“若渠生前受伊折磨,以至于死,死后犹复蒙此耻辱,言之殊可叹。余谓此乃五四运动之流弊,若渠适身受之也。五四运动对于传统制度攻击最甚者莫如家庭制度,婚烟制度尤为众矢之的,当时所奉为神圣不可侵犯者,为婚烟自由、恋爱自由;父母之命,媒妁之言固须根本推翻,门第之见,更所鄙夷。若渠夫人乃一婢女,而若渠竟乐与之结婚,盖即受此种思想之影响。不知门第世系对于婚姻实极有关系,不容随便抹煞。若渠一生蚀亏,即在不明此理。”(《陈克文日记》,1943年8月5日)

莫非正如郁达夫所说,“变乱时期,男女离合,本无所谓”。对滕固遗孀的行为,我们也同样无法做任何指责,只是叹息。

行笔至此,也许还得说一下徐芳。

滕固和徐芳的恋爱,弄得两败俱伤。女诗人徐芳的两次恋爱,好比飞蛾扑火,均以失败告终,为此她自是伤心不已。

她从此绝意文艺圈,不再从事写作。从昆明回到重庆后,1940年底,就在滕固病倒住院期间,徐芳动用各种关系,面见行政院副院长孔祥熙(孔当时兼任中央银行行长),请他帮忙批条子进入银行界工作,从此在文坛消失(见《陈克文日记》,1940年12月10日)。

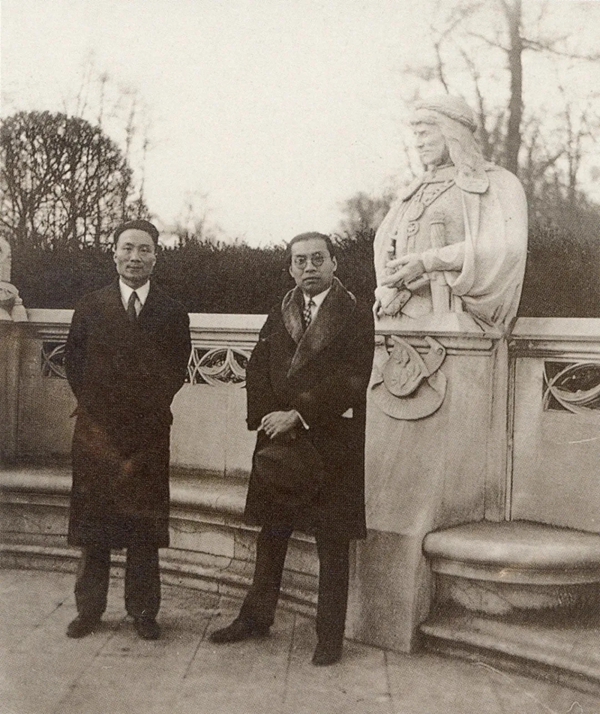

也许徐芳天生就是位“大叔控”。两三年后,她终于如愿和大她17岁的陆军将领徐培根(1895—1991)结婚。徐是浙江象山人,军事理论家,左联烈士作家殷夫的长兄。这次徐芳学乖了,订婚前她和家人要求徐培根在各大城市遍登离婚广告,看无反响,才同意嫁给他(《吴宓书信集》,页266,三联书店,2011年)。说起来圈子很小,徐培根当年在德国参谋大学进修时,和滕固、朱偰等人还挺熟的呢。婚后徐芳一心相夫教子,从此不再抛头露面,销声匿迹。

一直到垂暮之年,女诗人徐芳被人在台湾重新发现,尘封七十多年的诗文著作整理出版。2006年,台湾胡适纪念馆馆长潘光哲三次访问95岁高龄的徐芳,做了一个访谈(收入李又宁主编《胡适和他的学生》,南京大学出版社,2016年)。老太太思路依旧清晰,依旧那么健谈。这篇访谈,徐芳回忆起当年许多人和事,洋洋洒洒,娓娓道来。

惟独对滕固,徐芳只字未提。