一代印人方去疾

时间:2023-01-06 14:00:14 来源:西泠印社 作者:刘一闻

一代印人方去疾

选自|《西泠艺丛》2022年第11期总第95期|

文/刘一闻上海博物馆研究员。

方去疾(1922—2001),谱名文俊,改名策,字正孚,更名超,字超北,又改名,字去疾,以此行;又名之木,号阿方、四郎、心斋等。祖籍浙江泰顺,出生于温州。我国当代著名篆刻家、印学理论家和书法家。自幼性喜刻印,十四岁赴沪协同胞兄方节庵在上海汉口路开设“宣和印社”,自此开始了与印章密不可分的漫长生涯。(图1)

◎图1 方氏家族合影。中排左二为方去疾,后排左二为方介堪,后排右二为方节庵

◎图2 方去疾(左二)与沙孟海(左三)等在读碑

◎图3 方去疾(右三)与学生刘一闻(左二)、周志高(右一)等合影于上海书画出版社

早在弱冠之年,方去疾就已经结识了一大批书画篆刻名家。彼时,如寓居海上的马公愚、易大庵、来楚生、潘伯鹰、谢稚柳、唐云和白蕉等业界闻人,皆因印章艺术而先后结缘。毫无疑问,这些前辈人物对于年少方去疾的关怀和日后成长,自有不可估量的意义。(图2、3)

稽古精深的前期创作

如今,人们能够见到的方去疾最早印章之作,是他1936年(丙子)15岁初到上海时所刻的两方自用印章。至1938年(戊寅)17岁所刻的那方同为“正孚”印文的朱文印,是他避难温州越年回沪后补款的另一方自用印,此间相隔虽两年半光景,但后者明显已脱稚气。尤其是他作于17岁时那方人所争夸的“正孚传拓”宽边朱文,无疑标志着作者正迈步于动履规绳不失格辙的创作之道。

一般来说,学习印章的途径,无外乎选择明清流派和秦汉系统印作。方去疾正是严格地遵循着这一方法来实现自己的课业。几乎在初起兴趣的同时,他刻制了若干模拟有清一代大家赵之谦的原作和效法赵氏风貌的如“赵之谦印”“悲盦”“抱残守阙”“节盦印泥”等印作,这使他在刀笔运用和章法布置上渐入佳境。

方去疾以赵之谦篆刻作为入道之门,故在他日后印章实践的相当一段岁月里,这个烙印时有显现。非但如此,此间陆续出现的同属工稳印风的有类元代朱文一式,不久也成了他的尝试对象。

在艺术风范上,秦汉印章与明清印作虽说一脉相承,但两者间总体气韵依然存有本质区别。倘若结合清代篆刻家邓石如“印从书出”的理论来阐释在气格上相对通俗的流派印风,也许能够从整个印作的某些细节上找到相互贯通之处。反之,对秦汉印的解读,却通常会有碍于远古文字自身的结体属性及其迥异于流派印作的独到布局,而让人一时难识其中妙处,这确是习印者时而会遇到的困惑。然而,让人们倍感惊诧的是,这些千年遗制的高古气息和由此生发的别样意蕴,此时入道未久的方去疾,竟刀笔从容宛似古之解人般地将其再现。这被当时印界视为奇迹。而面对此一景况,若不亲睹实物,则简直难以置信。让人倍感欣慰的是,他的相当一部分当年临摹之作如秦印中的“和崇之玺”“长强”“明上”;汉印中的“左将军假司马”“前钧司马”“车骑都尉”“驸马督印”“部曲将印”“虑将军章”和“魏夫人”“吴行私印”“杨寿”“千顷陂鱼亭长”等官私印作,至今保存完好。这些印拓绝大部分为白文且多见凿刻意味,通篇刀笔明确、古意盎然,充分显示了作者对古代遗存的清晰领悟和具体把握能力。

青年方去疾所实践的有别于寻常家数的先熟识流派、后挪步秦汉的学印取径,使他行进自如每有获益,也为他日后的创作道路,奠定了坚实的基础。

20世纪40年代前后,方去疾在前期印章创作中,渐渐凸现他那由大量摹古而至的纯正气息和吞吐秦汉的非一日之功。这个情形首先表现在他所刻制的自用印上。譬如作于1939年秋效法元代一式的“方(押)”,拟泥封意味的“超北”,1941年秋冬仿古玺和秦代小玺的“正孚”“季君”,以及同年仿战国玺的“去疾”。数年之后,他又将同类印文,或朱白互易或稍变形式地重刻,令人读后趣味横生。

方去疾的这一路间秦间汉的创作风格,一直延续到20世纪50年代初期。此时,他为自用及斋室所刻的“去疾言事”“去疾造像”“四角草堂”和“四角亭长”等印作,已经为当时印坛所瞩目,尤其是他的那部以模拟古代官印并以墨拓封泥作为主要表现样式的《四角亭泥古》微型集册,在域内更是久负声名。内中如“千秋”(朱文)、“茅大夫”“丹阳丞印”“酒泉令印”“牙门将印”“汉归义仟长”“唐多令印”“将司马印”“若瓢大师”和“海曲将军章”等白文印作,可称件件精彩,令人过目难忘。尽管几十年已经过去,但这些上佳之作至今依然是业界人士相关印章借鉴之道的热门话题。

◎图4 西泠印社社员大会期间留影左起:周哲文、诸乐三、商向前、朱复戡、方去疾、王个簃、孙晓泉、沙孟海、郭仲选、谢稚柳、钱君匋、程十发

随着方去疾人际交往圈的扩大,他日益为社会所认知(图4)。在当时,除了自用印、摹古印外,他还陆续为同道友人们刻制了数量可观的各式印章。眼下人们尚能读到的问世于1989年的《去疾印稿》(上海书画出版社),曾以相当篇幅刊出了作者为叶恭绰、沈尹默、白蕉、潘伯鹰、张鲁庵、沙孟海、谢稚柳、陈佩秋、唐云、邹梦禅、向迪琮、沈觉初、唐醉石、秦彦冲、陈从周等文化艺术界人士创作的印蜕。此中,稍晚于时的电影演员赵丹和诗人闻捷的名字也赫然在目。

在方去疾的印拓里,当初他为书画家们所刻制的系列印章,虽说时过境迁,却依旧给人们留下了深刻印象。此中,有为潘伯鹰所制精微细致的对印;为唐云所作工拙互寓的组印;为单晓天、吴朴堂刻制的张弛得宜的名号印,以及为戚叔玉、张守成、任世朴和高野侯所治的各类印章。尤其是作者步履汉制规模的若干大小白文之作“江寒汀印”和有类秦印的朱文之作“江上渔”“上渔之玺”“上渔”等;为陈运彰所刻的有如“陈彰”“蒙安”“彰言疏”(带框白文)、“正行忘私”“陈”“蒙安制词”朱文等,皆可谓风貌各具、心裁别出。此间值得一说的是,那方印面宽仅一指却多达二十字的仿汉白文“蒙安私记宜身至前迫事毋间愿君自发封完印信”多字印,但见操刀沉稳精准,结体安妥熨帖,细观之下小中见大、字字珠玑,恍若出土新剔的古印一般。尤其令人称道的是,此印全然不见通常以一味营造古朴印风为主要意图的残破手法,仅此一端,便可见方去疾的高明。

令人注意的是,方去疾当时的印章创作,除了通常秦汉印模式之外,他同时也开始涉及图像印(如为郎静山作“汉砖瓦图”和为“蒙安”印刻奔兽款)创作,并见“蒙父”“又韩”“永恭”“任桀私印”和“有发”等鸟虫云书类的最初尝试。这种奋力探索、多头并举的情形,在当时印家中似不多见。随着时间的推移,和他的细朱文实践一样,实际上都成了日后方氏印章创作的众多品牌之一。

要言者,从完整篆刻艺术的角度讲述,边款文字本是印章创作不可分离的一项,此间关系,素有红花绿叶牡牝相衔之喻。与不少印人或恪守一家或安处一隅的创作观念不尽相同,天资高迈的方去疾在考究印面的同时,从未忽略过边款艺术的重要作用。

事实上,与他的印章技艺几乎同步的是,早在20世纪30年代后期,方去疾的刻款技艺已显眉目。如1936年至1939年间,他的若干自用印款便是例证。又如1941年他为其二哥所作白文“维周翰墨”印款、同年为好友陈运彰所刻诸印之款,后一年所刻肖形印款以及1944年作白文“四角草堂”、1947年作白文“茅拔无极”和1951年作朱文“徐君”印款等,皆为渐趋老成的典型之作。从时间上看,此类大多以楷书为体、切刀为法的刻款一式,在方去疾的前期创作中,大约持续了十年的光景。

从流传至今的印章实物看,他的带有行书意味的刻款样式,相继出现在他楷书刻款基本成熟之后不久。

方去疾刻款形式的改变,想必与他在艺术上不蹈常态的思维方式直接有关。除此之外更加主要的一点,便是随着识见渐广和印风变化,他在篆刻上日显明快利落的行刀方式与亟须与之相契的边款风格以为呼应,这也许正是他在款识表现上更以另种手法的根本原因。

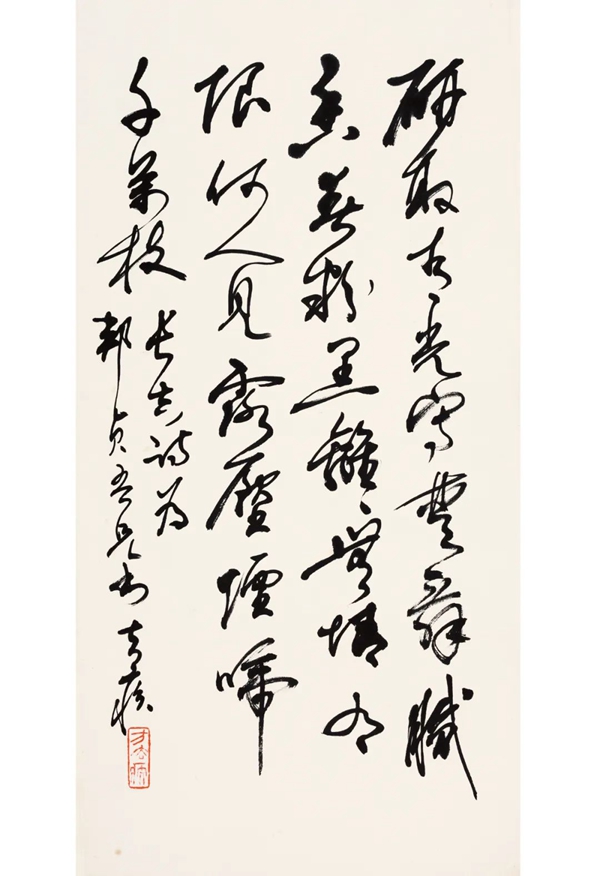

◎图5 行书《李贺诗》

方去疾冲切相合、随势而就的刻款样式颇近书法中少有顿挫提按、多见使转连贯的行书一体(图5),而此类既不失行刀之律同时又能展现运笔之迹的且书且刻的有趣实践,想来正是方去疾意欲将印面和印款文字在气息上融于一统的理想之境。

方去疾此类边款的有限显露,从数量上讲本是稀罕。根据方氏印章风格及其署款习惯,印面为“周”(白文)、“翼华”(朱文),署款为“正孚”“超北”的微型对章之作,应推为他20世纪40年代中后期作品。令人颇感兴趣的是,所具“正孚”“超北”穷款,居然分别表现于刀笔不一的两种外在形式。此中,“正孚”款多呈楷书结体,而“超北”款则明显行书意味。从这个现象看,若将此印视作方去疾行书刻款的最初尝试,也未尝不可。

此后不久,人们便陆续读到了方去疾的此类刻款和由楷趋行渐见衍变的先后作于1954年(甲午)八九月间的“景新画马”和“潘君·有发”连珠印,以及不久后的“凿着法”“张鲁盦”印款。自此,方氏此类带有浓厚个人色彩的边款一式,便不时出现在他的篆刻创作之中。

在方去疾的前期创作里,有一批印面不大却数量可观的方氏代表作——域内传说不休的他为好友徐良(名邦贞)刻制的印章作品。

徐良的这套印章共计51方55面,几乎皆为姓名印之类。此中,朱文白文各23方、两面印3方、合作印1方。有刻款者34方,署年款者15方,具体为1948年(戊子)1方、1949年(己丑)2方、1951年(辛卯)10方、1953年(癸巳)1方、1960年(庚子)1方。款识则有篆书、隶书、楷书以及行草书和造像等诸种形式。印材以青田、寿山等普通石材为主,间有象牙、牛角、玛瑙、水晶、黄杨木及铜等。在印面表现上,更是囊括了或铸或凿的整个古代官私印系统,如三代玺、战国玺、汉玉印、四灵印、肖形印、连环印、带钩印、云书殳书印和以汉简、汉砖文字入印等艺术形式。此中景况,犹作者在印款上的自署道白,可谓应有尽有、不一而足。

由初识流派印而起的以古代印章菁华作为描摹物件的学习方法,除了能够证实这一实践路径的行之有效外,还能让人们从中窥得作者借鉴用意的屐痕所在。客观地看,这个时期方去疾的篆刻,虽说尚未完全摆脱依傍、挪移的传统摹古手法,但正因为当时所确立的唯秦汉是从的艺术主调,为他不久之后的观念更迭和创作蜕变作好了充分准备。

记忆中,方去疾除了多次展示他为徐良所刻印拓外,似乎从未完整涉及过他们彼此间的交往关系。毕竟因为时间久远,加上方家后嗣年幼之故,方、徐往来的具体细节已模糊不清。方氏逝世之后,倒是这些至今尚存的篆刻作品,从时间上为人们提供了一些相对明晰的线索。

根据印章署款得知,方、徐交谊初始于20世纪40年代中期。彼时,方去疾不过25岁上下,正全力辅助其兄料理“宣和印社”的具体业务。当时在印社挂单的,差不多都是名满沪渎比他年长的篆刻名家,人来客往尤其繁忙。方去疾除了联系印章接单,自己也接受刻印预订事项。饶有意味的是,那些前来求刻的,大部分不是书家、画家就是藏家,他们往往会根据各自趣好来确定所需之印。

徐良的出现,确是方去疾意料之外的。他既不是书画家,更不是藏家,而只是一位不折不扣的印章癖好者,并且眼界不低。据方去疾讲,徐良的外貌文质彬彬,装束很是平常,无一点生意人模样,准确地说,倒更像公司职员或是机关干部那一类。每次他来,都会与方去疾聊上老半天,话题总离不开印章,且时而或朱或白地点题刻印,尽管内容大体相同,但印制形式却次次有别。徐良谈吐有致,于印章一道很是内行,特别对各式秦汉古印,几乎都能说出个子丑寅卯来。这样的来客,方去疾以往从未遇到过。

为艺者通常在乎人们对本行当的认识程度,尤其于小众艺术的印章一域。徐邦贞作为一介业外人士竟熟知如此,非但让人吃惊,更让方去疾如遇知音一般。于是乎,在与徐氏时相往来的过程中,方去疾从最初偏于整饬的工稳一路,逐渐展示出己所擅长的刻印样式。此间,除了实践多种古印风貌,他还饶有兴趣地对各类印章材质进行了尝试。

在短短的数年时间里,方去疾先后为徐良刻制了相当数量的印章。例如在一方“徐良私印”拟云书白文印款上,方氏曾刊刻了“去疾为邦贞作第廿五印”的内容。在作于1951年(辛卯)秋的“徐良邦贞”朱文印款上,方氏刻下了“邦兄爱疾篆刻,疾亦乐为奏刀”之句,也在同年间,方、徐两人竟然还兴之所至合作了一方“邦贞言事”白文印。从中,人们自可窥得他二人的友情所在。实际上,方去疾为徐氏刻印最多的是在1951年(辛卯),这一年即徐邦贞行将离开上海的那年。他在年底作于“大利徐邦贞”的朱文印款上刻道:“辛卯冬月,邦贞吾兄将之北京,去疾篆此志别。”

在为徐邦贞陆续所作中,除了各式印面刻制,在边跋设计上,方去疾亦可谓竭尽所思。此间,有如各类书体变化及形式转换等等大凡边款表现形态可称应有尽有。这些岁月流真的边款文字去今倏忽已过七十年,眼下读来,却依然令人感佩至深。倘若理性地看,他的这些最初探索尽管当时已显高度,然客观上毕竟受到自身年龄和创作累积的局限。但不管怎么说,其彼时彼作异常难得的雏形意义,已经得到了充分展现。

徐良离沪之后,方、徐之间的联系基本以通信方式为主。笔者曾看见若干由方家后人提供的徐氏信函,信中所及,除了工作、生活并互问平安康顺外,自有一些关于书画印章的话题,譬如委托方去疾向唐云、房介复和来楚生诸先生代求画作印作和购买专业书籍等事项。当然,此间也有请求方氏刻印的内容,只是彼时他二人的此类交往,已不具体涉及金钱而多以礼尚往来的方式取而代之。如某年3月19日,徐良在信中说道:“新春在沪畅叙,快何如之!并印章镌赐‘徐良无恙’章,不胜感荷!”。又20世纪70年代末,方去疾首访日本时,因饮食不适,还做了胃病手术。待大体恢复后,他趁公差之机,顺道去北京探望老友,这让徐氏大为感动:“承公务繁忙之中,挤时间下顾,并宠锡隆仪殊深感荷!吾兄身体病后恢复之中,长途携此重礼,尤使更加不安……见足下精神健旺不胜欣慰,体力尚需调理,尽量减少工作,以资珍摄。兹汇上人民币一百元,聊供增加营养之需,至希哂纳是幸!”在方去疾70岁生日时,徐氏来函道:“……足下七十荣庆,应投前拜贺,路程较远,不能身临,敬祝百年长寿,道履康泰,敬汇上百元菲仪,至希哂纳。并请见宥是幸。”在此,人们不难看出方、徐两者的深情厚谊。在信中,徐良自述生于1917年(丁巳),由此得知在年龄上大方去疾5岁。然而,他们年岁不短的鱼雁往还究竟止于何时,如仅从习惯信函中的少见年款和有限内容看,似乎一时难下定论。

从现存实物得知,方去疾为徐氏北上后所作最后两方署具年款的印章,分别是1953年(癸巳)8月刻制的白文印“徐邦贞”,和1960年(庚子)除夕用黄杨木刻制的隶书体朱文印“徐邦贞”。

据方去疾之婿董勇讲,他与方家长女方箴1994年成婚,当时,方去疾因颈椎手术失败已在家养病多年。许多次,孩辈们目睹他时而念叨这位几十年老友的情形,心中十分不安,于是商定借旅行结婚之际,试图寻迹在京的徐邦贞及其眷属。犹记当时,北京老宅中热情接待他们的是徐家二女,印象里,徐家伯伯已经离世有年。

2001年秋,方去疾久病不治。同一年,随着家中小生命的诞生,方箴、董勇决意物色新居。孰料,在整理方去疾的诸多遗存时,竟意外地发现了这一批方氏历年来为徐邦贞所刻的印章。

这些弥足珍贵的印章,在方家已安然无恙地存放了几十个年头,这的确是一个让人难以意料的事实。换言之,这批原本归属于徐邦贞的51方印章,在方去疾生前,曾一直伴随在他的左右。这自然也是颇引人猜想的话题——既然为他人所作,却又缘何最终仍留在作者身边?此间,有一种推测或许能解释个中缘由:为了使这些精彩印作及时得以传承并作为人生重要纪念之物,他二人或许有过谋划谱籍制作的动议。理性地说,鉴于印谱钤拓的实施可能,将印章集中地放在方家以备适时之需,则无论从人力还是物力上讲,自是合宜。诚然,这只是笔者的一种蠡测而已。

在进一步整理这批方氏印作的过程中,笔者曾偶见16方全无边款的印章。这个现象的发生,固然也可作为本话题的补充之资。

根据常理,当印面竣毕后,作者一般会在印章侧面刻上款识文字以示作品完整。其表现形式不是上下款就是名款、年款,再就是与印面相关的文句内容。此间,最简单的落款方式是仅署作者名字的所谓“穷款”。若眼前这些包括二方两面印在内的不着一字刻款的半成品,则完全不像那类习惯意义上的应约之作。若退一步想,倒更像是兴犹未尽的刀笔寄情。

按照合理想象,如果单从能够集成一本印谱的成书厚度来看,从数量上讲,方去疾以往陆续为徐氏所作的三十来方印章显然不够。此一客观情形的存在,有意无意地触动了在创作上尚处旺盛之年的方去疾。需要一提的是,随着时间的推移和艺事缘分,方、徐间日甚一日的交往,二人早已从原先带有物物交易关系的主客双方,变成了过从甚密的倾心挚友。此中,尤其是徐邦贞对印章一道的行家之论和独到见解,更让方去疾深感相见恨晚。有言道“宝剑当赠义士”,也许,此16方印章的刻制,正是见证方、徐间深厚情谊的必然产物。

让人倍感无奈的是,在此后岁月中,由于人各两地和社会变迁之故,以至此事不得已耽搁下来。20世纪80年代以后,随着工作繁忙,外出频繁,方去疾的身体逐渐出现了问题,尤其是几次手术之后,他时常呈现出精力疲惫之态。此后十多年里,方去疾虽不致完全病卧床榻,但已明显失去独立生活能力。在这种情形之下,钤制徐氏印谱的事便成了泡影。

所谓方刻徐印,无疑为方去疾早期摹古印式中最具典型的代表作品。有道是,此刻尚留世间,是印坛之幸,亦是天地之幸。如今,它的存在意义分明已不止人们对此一谱一籍的完整领略,更不止于这51方印章最终花落谁家。

卓尔不群的一家之风

假如说,在方去疾35岁之前,他的篆刻实践仍然以延续秦汉印风作为主要表现方式的话,那么此后,即自20世纪50年代后期开始,方氏印作便逐渐发生了由内质而起的阶段性改观。对此,人们或可从他当时的创作中,不断领略到他在艺术上的蜕变之迹。

◎图6 方去疾(左)与单晓天(中)、潘德熙(右)等一起翻阅印谱

《瞿秋白笔名印谱》是方去疾、吴朴堂和单晓天三位先生为中华人民共和国成立十周年并纪念瞿秋白六十诞辰而共同创作的一部印谱(图6),石印线装,1959年由上海人民美术出版社出版。书中共有印拓80件,印面字数大多两字或三字。在作品数量分配上,三位作者大体仿佛。

当时,方去疾承担刻印22方。其中,除13方白文外,所剩皆朱文。在这些白文印中,如“王莫言”“杨霞青”“董龙”和“司马今”诸作,在形式上仍为延续古印中或铸或凿或肖形的表现类别,其余,则为其具有鲜明个人面貌的自创作品。此中白文印如页首的“瞿秋白”和后者“史铁儿”等,不但运刀爽利明快,且通篇统一。此间,尤以多方辅以印框之作,虽着刀寥寥,却已尽显其笔调既柔且刚、婀娜出姿。

方去疾的朱文印独具风采。在《瞿秋白笔名印谱》中,他的此类印作显然已走出早年习印阶段所带来的婉丽平匀的创作惯式,取而代之的,是由识见渐长而至的比以往更显个性的审美体验。此时所作,大都以难称秀美的粗笔画结体和几不见修饰的印栏出之,其中典型者如“铁柏”“干”“子明”诸印。在边栏处理上,甚至连同隶书印“双莫”“易阵风”和两方以英文字母入印的朱文之作,亦属此类风貌。

在意出秦汉古印脉络的创作范式里,所谓白文印作直冲之下的健挺细劲线条,在技法层面上通常要难于粗壮类笔调。而朱文印正相反,换言之,笔画厚阔的朱文印作,往往不易充分显现其微妙的刀笔意趣,故而,古来鲜有尝试者便自在情理之中。

在我国流派印章不断发展的数百年间,印家中喜好朱文粗笔一路印风的,十分有限。明代以还如浙江绍兴王逢元、福建莆田吴晋和江苏江阴沈凤,此三者皆习惯以三代文字为趋尚,所作囿于工稳,近乎匠作。清初,山左高凤翰及其门生朱文震好刻粗笔,然每木滞之嫌。其余如安徽芜湖印人诸葛祚、江苏如皋乔林皆以善刻粗笔铜印和竹根印著称于时,然风格不显。此后,身为开宗立派一代大家的江苏仪征吴让之,在彼时的印坛极负声望,但篆刻中的粗朱文之作,则多限于竹印。再如苏州印人王石香虽能粗朱文,却面貌平庸,其运刀结字皆了无生机。晚清知名者首推浙江安吉人士吴昌硕,他风范独立的印章古朴遒劲、锋芒毕露且粗细文皆有。此中现象固然来自吴氏在创作上的广泛取法,但也更有赖于他集书法、绘画于一身的厚实艺术之基。

如上所述,人们或可得知历史上粗笔朱文印作的基本表现状况了。倘若以此类现象来反观方去疾朱文印章的创作现象,则令人不得不佩服他的无意取悦于习常审美趣尚的过人胆魄,和在艺术上知难而进的忘我探索精神。由此看,方去疾真是一位不畏险途的艺坛骁将。

值得一提的是,此前已出现在方去疾铁笔意趣中的广泛借鉴秦汉两代金文的创作理念,使他的印作有别于时下且每见新意。尤其是他对类于诏版嘉量、符钩钟镫和泉范文字的准确取舍,更凸显了作者在合度笔势及欹仄字态把握上的不拘一格。如1954年早春,方去疾在“董”圆形白文印的边刻上记道:“带钩印篆法苍劲,去疾师其意,甲午百花生日为晋新仁兄制”,同年秋刻“蒙安”白文印,款曰“疾摹汉豆”;1957年6月在所作“风子画记”朱文印款中,自谓“拟汉器款识文字”;1959年(乙亥)5月在所作“安靖”白文印款中,也透露出“权诏流畅处,于汉器款中亦可求之”的别样信息。

20世纪60年代是我国政治、经济和文化各领域发生巨大变革的时期。其时,为了配合形势宣传,继《瞿秋白笔名印谱》之后,三位先生在数年间还共同创作了《养猪印谱》和《古巴谚语印谱》。

无论从选题规模、篇幅内容还是编辑形式的理想化程度看,《养猪印谱》理应推为方、吴、单三位最为看重的一部作品,因为容量相对大,所费时间自然也多。由于有了《瞿秋白笔名印谱》的实践积累,他们在创作上更趋成熟。

在总体风格的表现上,互为补益的三家创作可谓云蔚霞起、各显所长。此间,吴朴堂传承王福厂,单晓天传承邓散木,而方去疾则直取秦汉主脉,并以充满个人情性的创作风格迥异当时。

◎图7 方去疾部分作品集

由于内容之故,在印面字数上,《养猪印谱》要比《瞿秋白笔名印谱》明显增多,这使大家都有了多字入印的实践机会。彼时,方去疾印作中由取法而致的另番结体,以及略带生涩的通体气息,正是区别于自己前期之作的特征所在。如谱中《社论篇》所载“养猪好处多得很”“鼓足干劲大养特养其猪”;《语录篇》所载“一人一猪”“一亩一猪”“猪多肥多”“肥多粮多”“粮多猪多”;以及《宝藏篇》所载“一桶猪肠衣可换十一吨肥田粉”“猪胆”“猪牙齿”等印,皆为过目难忘的命题之作。(图7)

同样闻名于印界的《古巴谚语印谱》,也是方、吴、单三位的合作成果。此部作品为20世纪60年代之初“要古巴不要美国佬”国际形势下的产物,1963年创作完毕,次年由北京朝花美术出版社出版。该谱以古巴谚语三十条为基本内容,印作总47方。

虽仅隔数年,但身处最佳创作时期的方去疾作品更见沉稳健逸,既古且新。在《古巴谚语印谱》中,虽未以边跋相辅,却全无碍印作气格精神的映现。如“宁愿站着死,不能跪着生”“眼泪汪汪,不如握紧拳头”“战胜敌人的重要一着,就是抓住他刚抬起的那条腿不放”“渔网遮不住阳光,谎言骗不过众人”等作,几乎无不精彩之至。彼时,他似乎更加钟情于粗笔朱文印和以隶书入印的创作体验。从这些食古而化、收放裕如的作品中,人们可窥见作者显露于刀下、笔端的鲜明艺术主张。

在这个时期,为全面配合社会宣传,方去疾还刻制了不少时而见刊于报端的篆刻作品。如当时发表于《解放日报》和《新民晚报》的“一个粮食”“一个钢铁”“有了这二个东西”“就什么事情都好办了”“到农村去、支援农业”“好儿女志在四方”“为争取我国社会主义事业的新胜利而奋斗”和“实事求是”“脚踏实地”“埋头苦干”等一批反映时代新风尚的印章创作。

三部篆刻集的合作经历,在艺术上的确给方去疾以莫大启示。从铁笔所至时见锋芒到蔓舒叶展花满枝头,此间,作为已具独特创作思想并有丰富积淀的方去疾,分明已在坚韧不拔的探索之旅中,显出了空前价值。

有必要提起的是,在《瞿秋白笔名印谱》和《养猪印谱》的完成过程中,体现于方去疾刀笔下的印面与印款间的日呈相得益彰互为生发之态,正催发着他的完整创作实践走向更高的艺术境界。

如果说,在《瞿秋白笔名印谱》中,方去疾的冲刀刻款多具单刀直入、楷中带行的技法特点的话(在1985年3月重印修订本中,方去疾增刻的“雄魄”“瞿爽”“秋白”“维摩”“维”“热血沸腾”“CTPaXoB”“一夭”“LaHan”“樊梓生”“秋之白华”“史铁儿”“魏凝”“犬耕”“H”“维嘉”等16印,皆付以草书边款),那么在《养猪印谱》中,略带连绵笔势的行书边跋文字,则体现了他在款识行运上的基本表现趋势。

当然,在此两例谱系中,篆隶二体的边款形式在方去疾手下亦屡有出现。此种类式虽说在篇幅上远不及行草书体,但其不落窠臼的刻制手法,在当时同样别开生面。其间,他的反映在《瞿秋白笔名印谱》的“瞿秋白同志幼名淼”“与鲁迅合用笔名之四写儿时等文”以及《养猪印谱》的“湖北日报一九五九年十一月十八日社论”“贵州日报一九五九年十二月十六日社论”等篆隶书刻款,尤其值得称赞。

始终作为话题之一的别具特色风貌的方去疾肖形图像印,自是他的重要创作类别,这些作品大部分出现于20世纪50年代后期。此中,人们除了在《养猪印谱》中见到篇首名之下的那三只形态可爱的猪儿外,此前稍早的还有堪称系列的“奔鹿”“群兔”“神兽”“骏马”“天鹅”“飞龙”和“飞天”“杂技人物”等作,如再上溯,便是他最初那件人多知晓的“汉砖瓦图像”之作。

大约也自20世纪五六十年代,在深入创作的形式和内容上,方去疾开始了以毛主席诗词为主题的创作思考。如今,人们能够读到的他的部分印作,便是那个时代的产物。如作于1957年的“山头鼓角相闻”白文印,1963年的“万水千山只等闲”,1964年的“重阳”白文印,以及同一时期的“风展红旗如画”“不到长城非好汉”“数风流人物还看今朝”“一桥飞架南北天堑变通途”白文印,“风物长宜放眼量”“雄关漫道真如铁而今迈步从头越”“问苍茫大地谁主沉浮”“六亿神州尽舜尧”朱文印等。这些作品不但印面精好,而且包含行草篆隶诸体整篇边款设计,皆不失为方去疾倾尽才思的精心之作。

方去疾有一方创作于1964年秋的白文巨印,格外令人瞩目。此印八点四厘米见方,镌刻了整首七绝计二十八字的毛泽东《为李进同志题所摄庐山仙人洞》诗句。四十年前,笔者曾有幸亲睹此件佳作的原拓。令人记忆犹新的是,纵观全印,通篇之间唯见刀笔利落处真气弥漫,其扑面而来的体势宏阔和内蕴充盈的夺人气息,已远远超过一般审美意义上的完好之谓。在此,假如从单纯技法层面做一番解析的话,他大刀阔斧以险取势的刻印手段,则可比印坛巨子齐白石。简而言之,齐、方两者的根本区别,或许正是彼此各不相同的审美情趣和表现方法。

方去疾的另一件经典作品,是他刻于此后一年的“中共中央办公厅图书馆”长形朱文印。乍观之下,此印颇属寻常,然若细细审察,则可发现方寸之间寓正于奇的安雅雍容之态,和似不经意的揖让有姿最为难得,此正时下众多印人所不能及者。

需要补充说明的是,在边款创作领域,此时的方去疾正着意改变往昔惯用的行书一体,继之而出的,是日渐多见实践草书的另番体验样式。

至20世纪70年代,在方去疾的印作里,人们开始读到他继续以毛主席诗词为内容却以简化字入印的表现面目。此间白文印如“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”“敌军围困万千重,我自岿然不动”和“换了人间”;朱文印如“横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色”“天欲坠赖以拄其间”“重上井冈山”“分田分地真忙,收拾金瓯一片”“玉宇澄清万里埃”和“只把春来报”等相当数量令人耳目一新的印章创作。

在我国传统书画篆刻创作领域,谈及以简化字入印,当时或被看作是破旧立新符合时代精神的庄严举动,假若从印章艺术的发展视角看,似也不失为一种可作探索的方法尝试。更何况,此前业已见刊的岭南篆刻名家邓尔雅的简化字之作“江夏”“洞天福地人家”白文印,以及50年代后期邓散木“跃进书生”、白蕉“白蕉写兰朱记”朱文印的成功范例。正据于此,这对已有简化字入印体验的方去疾来说,自然成竹在胸。

也许正是基于这种考虑,才有了此后不久举办的以革命样板戏唱词为文字内容的刻印征稿活动。犹记当时在面向社会的一则署名为上海东方红书画社(今上海书画出版社前身)的征稿启事上,附贴着四方简化字印蜕,此中,除了单晓天所作之外,方去疾刻制的是“共产党员时刻听从党召唤”“专拣重担挑在肩”一白一朱两方印章。

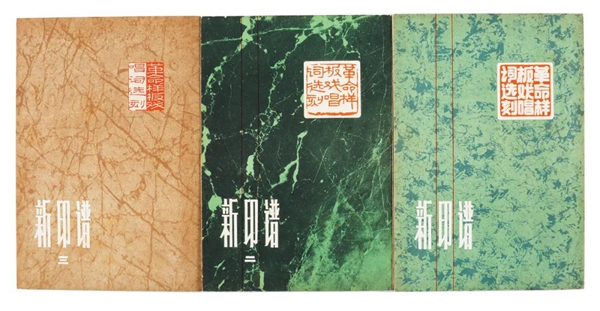

◎图8 方去疾编《新印谱》

如果说,《新印谱》(图8)的问世,即受到人们对于这一新生事物的热情关注并引来好评的话,那么,具有首创之功的方去疾的那些毛主席诗词印作,便是此类印章的创作前曲。

话说回来,因时代因素的简化字入印一式,对大多数作者来讲,无疑显得陌生而新鲜。在经历了漫长的集体酝酿和反复实践之后,这种艺术形式对大家来说,不仅是一次新题材的创作历练,更为青年作者向印坛前辈当面请教,创造了可贵机会。所谓简化字入印,实际上是一个难度颇高的印章创作过程,此中,既要有娴熟的刀法、合理合度的字法和互为呼应的章法关系,更重要的,是能够充分传递传统印章中的刀笔从容和由此而生的丰富内涵,从这一点上说,它的创作难度也许并不亚于寻常篆刻印章。众所周知,在《新印谱》第一集中,方去疾有一方“抗严寒化冰雪我胸有朝阳”(《智取威虎山》唱词)白文印创作,其入印形式尽管为简化字,却俨然似一方气息完整的古玺巨印。在此,且不论贯穿始终的洗练刀法,全印顾盼生姿、浑为一体的结字和章法布置则更见手段高明。此刻即便是篆书之作,信也难至此般境界。

倾注着方去疾大量心血的《新印谱》创作,自1972年起到1975年,前后总共出版了三期。它的诞生,固然是古为今用的时代产物,但客观上却为印章艺术的命题,赋予了新的内含。

除了简化字印作外,以篆书入印的传统创作方式,其实在方去疾手中一直不曾中断。此中精华者,如作于20世纪70年代的白文印“功到自然成”“祖国万岁”“于无声处听惊雷”和“百花齐放百家争鸣”;朱文印“冷眼向洋看世界”“独钓寒江雪”“夜半钟声到客船”和“取长补短”等。作于20世纪80年代前后的白文印“但愿人长久,千里共婵娟”“长乐未央”“千秋长安”“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”“思君不见下渝州”和“周甲过三初登长城”“何人不起故园情”;朱文印“千里江陵一日还”和“烟花三月下扬州”等,多蔚然可观。此中,以1984年立夏为王一平公所刻“七十又度甲子是年立春雨水各二遇”长方形白文印,尤令人击节称赏。此印全十五字,通篇间,可谓一字既定笔笔关联。此刻摄人心魂处,正在于作者驱刀砉砉、笔势纵横的激越之情和既来自古人又不趋同古人的刀笔自信。方去疾治印,一向不主修饰之能而自显真气弥漫,个中毫不矫饰的白贲之境,知道者最是钦服。

在方去疾篆刻创作的漫漫岁月里,除平常书体之外,他一生钟爱的云书殳篆类创作,晚年兴会时竟然也偶有涉及。如1986年秋,他为同道老友、海上篆刻名家叶潞渊先生所作“叶丰”朱文印,即殊为难得,具有明显方氏烙印的典型拟古样式。此中,其精湛运刀犹如明代印学家朱简所言:“吾所谓刀法者,如字之有起有伏,有转折,有轻重,各完笔意,不得孟浪。非雕镂刻划,以钝为古以碎为奇之刀也。刀法也者,所以传笔法也。”此段叙述,对向以刀笔合一著称于当今印坛的方去疾来说,尤其精当不过。

由于长达十余年的罹病之苦,方去疾在其垂暮之年可谓受尽折磨。1988年冬至,他在胆囊手术后的试刀之作,已明显力不从心,彼时所刻“己巳大吉”白文印,未料竟成了他的封刀之作。

总而言之,一生与篆刻结缘的方去疾在创作上的高华之阶,固然跟他盛年时的过人精力和由识见而致博学的人生经历有关,但以笔者看,他的艺术风格的最终形成,看来还是由其特立独行的成熟创作观念所决定。

多年以来,行事严谨的方去疾从不轻妄谈及“创新”一词。他曾反复地说,成功创作的前提是继承之要,只有继承真正到家了,方可涉及创新,古来所谓日积月累、水到渠成即是此意。朴实话语之下,方去疾的艺术思想由此可见一斑。

虽说方去疾平生的艺术创作以篆刻为主,但对于他的书法一道,笔者认为也有必要作番叙述。

在方去疾的前期创作活动中,人们似乎很少见到他的书法作品。然而,出版于1979年8月的《常用字字帖》,或可使大家有机会睹得他的书翰的真容。此帖问世至今已过四十年,遥记当初,具体的书写分别由六位作者担任。此中,翁闿运作楷书,单晓天作隶书,胡问遂、徐伯清作行书、草书,吴建贤繁写楷体,而方去疾则负责篆书。分工之下,每种书体含两千个常用单字。如今看来,此项工作或可称细致繁复,规模相当。至1992年1月,第二十次印刷发行高达四百六十三万册的盛况,直可反窥出《常用字字帖》在民间广受欢迎的程度。

深刻印象中,方去疾当时所书皆为标准小篆一体,运笔圆润周正,结字匀落秀美,像极斯篆。此类书体与方氏平素创作自是有别,虽说同为篆书,但在总体风格上却大相径庭。

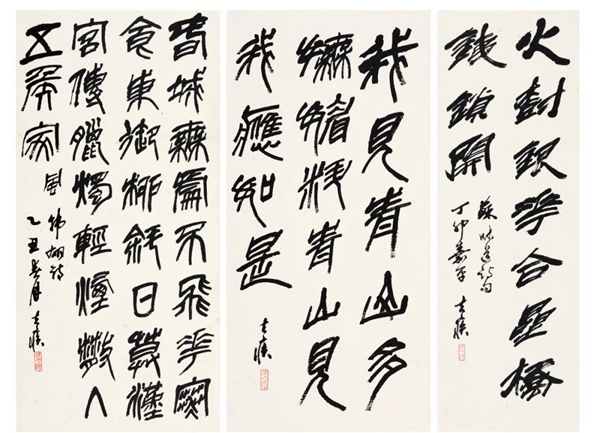

◎图9 篆书《韩翃诗》

◎ 图10 篆书《辛弃疾词句》

◎ 图11 隶书《苏味道诗句》

具有个人风貌的方去疾书法创作,陆续出现在1980年至1996年间,1985年后最为集中。彼时所作可见多种书体(图9、10、11),如楷书“物无美恶过则为灾”,行书“古不乖时今不同弊”、楷书“布衣秋宵梦觉眼前万里江山”,隶书“浮山水送无穷树带雨云埋一半山”“莫射南山虎直觅富民侯”“火树银花合星桥铁锁开”和“梦随风万里寻郎去处又还被莺呼起”等作。其余,则多为左低右高略带倾斜之势与其印文形态极为相像的篆书风格,如“东风夜放花千树”“表里俱澄澈肝胆皆冰雪”,以及为弟子友朋所书大量斋馆额名。

刀笔结合同出一轨,本是表现在一位成熟书法篆刻家身上的创作特质和标志所在,古往今来莫不如是。如依方去疾原先体力充沛、精神振奋的状态,相信他一定还会走向艺术极致。然而,碍于健康的原因,这终究成了一件憾事。

嘉惠印林的《明清篆刻流派印谱》

除刻印实践之外,方去疾系统接触印章之学的时间,大抵可以追溯到1951年。彼时,胞兄方节庵病逝不久,方去疾将其尚未完成的《苦铁印选》《晚清四大家印谱》两部集子以及《二弩老人遗印》《散木印集》《福庵老人印集》和《古泥印集》,系统整理编次出书。至20世纪60年代,他被聘为《上海博物馆藏印选》编辑小组成员,1964年调到上海市康平路朵云轩编辑部任印谱类专职人员。在这一期间,他负责整理出版了《吴昌硕篆刻选集》,此书虽薄薄一册,但内容十分丰富,是当时青年爱好者认识吴氏篆刻艺术的主要资料来源之一。20世纪70年代后,方去疾除了主编《新印谱》三集,还曾出版《传本王羲之墨迹选》。此书成为“文革”期间出版的重要法书字帖。不久,他便参加新《辞海》篆刻词条的修订工作。几乎同时,他还全力参与了创建全国第一份书法篆刻专业刊物《书法》杂志的筹备工作,这对年轻编辑的工作经验积累,尤具指导意义。此间,他还编辑过由上海书画出版社出版的详加释文的一百六十六字补缺本《唐孙过庭书谱墨迹》(图12),主持过《赵之谦印谱》的出版工作。

◎图12 方去疾在上海书画出版社工作时留影

◎图13 方去疾编《明清篆刻流派印谱》

方去疾花费多年编订而成的《明清篆刻流派印谱》(图13)出版之后,在社会上引发了热烈反响。这对困于十年动乱之苦的渴望学习的人,尤其是对希求篆刻专业读物的人们来说,更如雨后甘霖。忆及当年,广大读者那种奔走相告、互相传阅的情形犹在眼前。

《明清篆刻流派印谱》行世后不久,书前所刊方去疾的《明清篆刻流派简述》一文便为香港《大公报》《西泠艺丛》和《新华文摘》等重要报刊广泛转载。在此书出版后两年,当代著名篆刻家和理论家韩天衡先生即以《一部填补空白的印学宏著》为篇名,撰文热荐方去疾的这部印学研究专著。韩文从“历史贯串线长”“作家和作品的面宽”“作品选录富有代表性”“篆刻流派和作家作品取舍精当”“对流派印章艺术的发生、发展的演变过程作了承上启下、脉络清晰的剖析”“选录印作,翔实可靠,宁缺勿滥,宁缺勿讹”和“艺海拣珠,发掘和公布了一批陌生而珍贵的艺术史料”等七个方面,详尽地阐述了此书的编撰价值和对当代印坛理论建设的重大意义。

◎图14 方去疾编著部分印谱

据笔者有限的了解,在过往的数十年间,方去疾相关书学、印学的专业出版物已不在少数。若按时序,1980年之后由他经手的出版物有《汪关印谱》《吴让之印谱》《来楚生书法集》《吴昌硕印谱》《大千印留》等多册(图14),加上前所涉及的公私出品,共计16项。所列具体文篇,则有1983年见刊于香港《大公报》的《黄仲则篆刻原石的发现》,1985年、1987年先后发表于《书法》杂志的《程朴摹何雪渔印原石发现记》及《鸟虫书起源探索》等。另外还包括大型专业丛书如《中国美术全集·书法篆刻篇·玺印篆刻》的序言之类,总共十来篇。

不同以往的是,尽管方去疾在或著或述的出版物中,已有不少相关流派印章创作和印人个案的研究心得,然而,集方氏半生精力所著的《明清篆刻流派印谱》一经问世,便从整两个朝代的历史角度,阐发对传统印学的总体性论述。就作者而言,如此立意和谋篇,或属前所未有。此著各篇所论,首先从系统叙述明清各时期主要篆刻家及其相关门派着手,然后通过对印作印风的特点分析,由此及彼、由表及里地展开学术性专项讨论。譬如除文彭、何震外,他对明末印坛诸家的入里剖析,对清代中期邓石如一脉和同时期浙派的罗列梳理与拾遗补阙,以及对晚清篆刻状况的合理归纳等,皆可谓立论审慎、定论清晰。

文中,方去疾还对人们以往多有含混认识的明代宋珏其人和莆田印派的关系问题,做了深入的探索;对明代中叶以还所兴起的藏印、辑印风尚,以及由此而致的印作真伪舛误之现象做了周密分析;对明清两代篆刻艺术流派区分的若干问题,做了条理性确定。在此,人们除了能够读到作者发前人之所未发的真知灼见和精辟之论外,还能见证在日积月累下,他那由才识睿思而至的表现在学术上的先见之明。

从长达五百年印学研究的广阔视角看,《明清篆刻流派印谱》的诞生,真不啻为此领域内不可或缺的相关时代创作及理论研究的指南性读本。

结语

方去疾为名震当代的篆刻家和印学家,其与西泠印社更是渊源深厚(图15)。他以独树一帜的鲜明艺术风格,不仅影响了现今印坛的篆刻创作,同时也对我国明清流派艺术印章的梳理和研究,具有引领之功。他是业界一致公认的1949年以来的印界领军人物之一。迄今,活跃于上海的众多名家,几乎皆受到这位当代印坛教父的扶植和沾溉。

◎图15 西泠印社社员大会期间留影。前排左二起:启功、钱君匋、孙晓泉、谢稚柳、王个簃、沙孟海、诸乐三、朱复戡、叶潞渊。后排左起:吕国璋、程十发、刘江、方去疾、周哲文、高式熊、陈佩秋

源远流长的海上篆刻艺术,已有于逾百年的辉煌历史,此间,一代印人方去疾的彤显于时,正是海派文化继往开来的当今意义所在。