【嘉德香港秋拍】“凡是国宝都要争取!”——郑振铎、徐伯郊等“抢救文物”通信集

时间:2019-09-09 10:41:28 来源:中国嘉德香港 作者:中国嘉德香港

【嘉德香港‧秋拍】“凡是国宝都要争取!”——郑振铎、徐伯郊等“抢救文物”通信集

中国嘉德香港2019秋季拍卖会

中国书画‧10月8日

上午10时| 秋阳──亚洲重要私人珍藏

下午2时 | 观想──中国书画四海集珍

香港会议展览中心展览厅5BC

1958年10月,时任国家文化部副部长的郑振铎,在出访途中罹难。其一手主持的国宝回购工作,因徐伯郊、胡惠春等重要参与者的三缄其口,被历史的风沙所尘封。唯在坊间演绎成各个版本的传奇故事。本季,我们有幸征集到一组徐伯郊旧藏的“抢救国宝”书信集。包括郑振铎、文物局办公室主任王毅等与徐伯郊的书信往来,详述京港两地的小组成员们,如何殚精竭虑、配合无间,将一件件重量级的文物收购回国。而尘封一甲子的“香港秘密收购小组”,亦终于浮出水面。

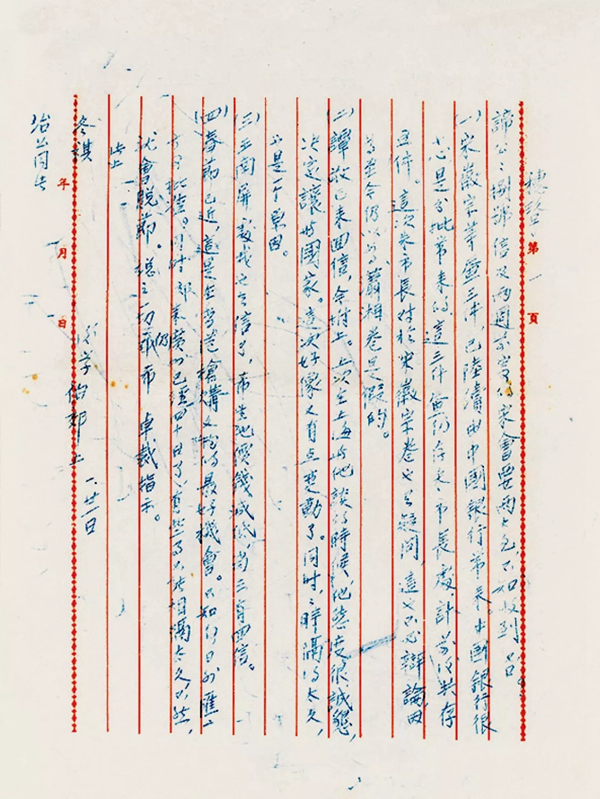

郑振铎、徐伯郊等抢救文物通信集

近现代写本、副本、电报存根等

说明:

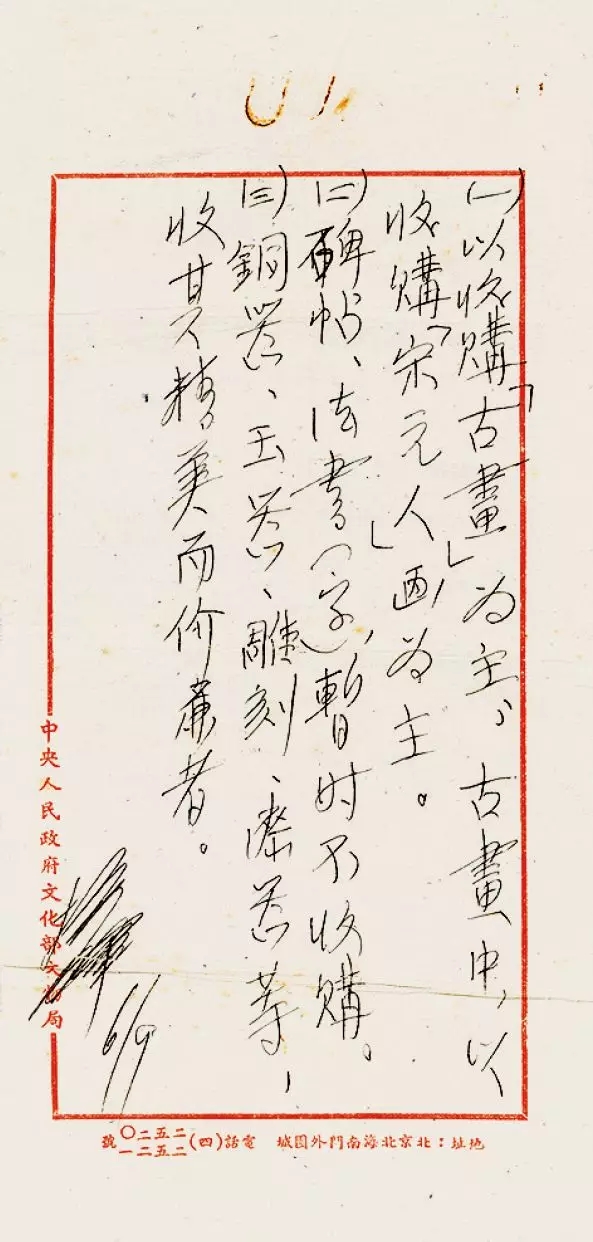

此辑为郑振铎(189-1958)、王毅(不详)与徐伯郊的往来信函。为徐伯郊旧藏密件,通信时间介于1952至1958年之间,主要关于“国宝秘密收购小组”香港文物回购。此辑分为五组,包括:

一、郑振铎致徐伯郊信札(手写本,共13通,36页)

二、徐伯郊致郑振铎信札(副本,共18通,37页)

三、王逸(毅)致徐伯郊信札(手写本,共6通,8页)

四、徐伯郊致王逸(毅)信札(副本共17通,41页;手写本1通,2页)

附:电报存根29页、货运单6页。

人物介绍:

1、徐伯郊(1913-2002),名文炯,字伯郊,浙江吴兴人。是文物鉴定名家徐森玉之子,家学渊源,知识渊博。他长期旅居香港,任职银行界,又是一位大收藏家。是建国之初我国文化部为抢救流失海外文物而成立的「秘密收购小组」的负责人。

2、郑振铎(1898-1958),字西谛,出生于浙江温州,原籍福建长乐。中国现代杰出的爱国主义者和社会活动家、作家、诗人、学者、文学评论家、文学史家、翻译家、艺术史家,也是著名的收藏家,训诂家。历任文物局局长、考古研究所所长、文学研究所所长、文化部副部长、中国民间研究会副主席等。

3、信中常出现的冶公,为王冶秋。王冶秋(1909-1987),原名王之紘,字慈约,后改持约,又名野秋,安徽霍邱人,父亲是清朝末年的拔贡,于北京大学就学时为鲁迅的学生,业余作家,文物出版社的创办人之一,建国后任中华人民共和国文化部国家文物局副局长、局长等要职,

4、王毅(不详),1948年12月河北良乡成立文物部,为筹备接收北平的文物、博物馆、图书馆工作,其时尹达任部长,王冶秋任副部长,王毅为联络员之一。建国后王毅跟随王冶秋进入文物局,曾担任过国家文物局办公室主任。

出版:《郑振铎先生书信集》卷三,第525-567页,上海古籍出版社,1988年版。

著录:《抢救祖国文献的珍贵记录——郑振铎先生书信集》,第376-397页,新华书店上海发行所,1992年版。

ZHENG ZHENDUO, XU BOJIAO ET AL.

LETTERS AND MANUSCRIPTS

尺寸不一

徐伯郊

郑振铎

徐伯郊旧存书札文献一瞥

郝乙

近日因缘际会,见到一批徐伯郊(1911-2002)旧存书札文献。这批文献据闻系藏者得自伯郊亲传,因此来源较为可靠。伯郊是著名文物鉴定家、金石学家、版本学家、目录学家、文献学家徐森玉(1881-1971)的长子,自幼聆过庭之训,耳濡目染,对于文物也积有研究,自身且亦有所收藏,见识之广、眼见之佳,也可算是一时之选了。伯郊自身所藏向来不太为人所知,但其实所存各类文物也可称是蔚为大观。比如这批书札文献中所揭示的、后来转让给国家的古籍善本以及他所藏的张大千绘画,都是难得的珍品。不过伯郊的这些书、画收藏,过去多少都曾有过记录,其重要性早已为人所知。此次披露的这批文献,则大都未曾面世,然而其中蕴藏的信息,却又是无比重要,非常值得深入研究和探讨。

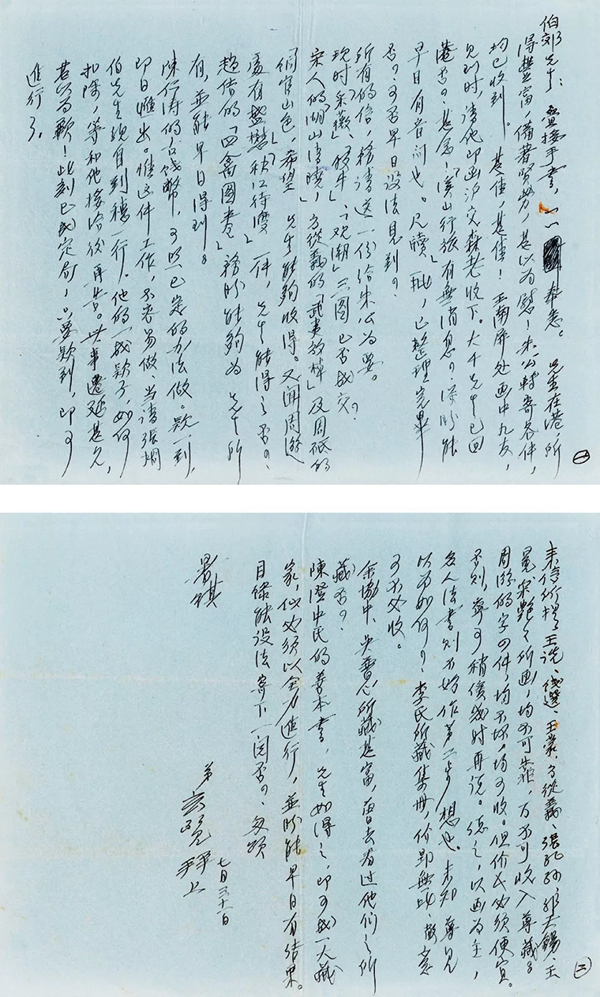

这批书札文献的现存状态良好,但仍为散页,未经装裱,保存在五个资料夹之中。第一个是郑振铎(西谛)致徐伯郊信函,第二个是徐伯郊致郑振铎回信的副本,第三、第四个是文物局干部王毅与徐伯郊关于香港文物回购的往来书札,第五个则是一些电报的存根。大致而言,这批书札文献有如下几个特点:

1、基本集中于1952年至1958年之间;

2、基本集中于在此期间香港文物回购这一主题;

3、相关当事人的往来书札基本齐全。

上个世纪50年代的香港文物回购,是成立不久的中华人民共和国在外汇储备极其紧张的状况下,所采取的一项保护传统文化珍品的措施。一个国家在其成立之初,能动用紧缺资源来搜集、保护自己的民族文化遗产,可见当时主事人之眼光与情怀之不可及。但这一事件的起源、经过以及终结,向来并不清晰,传媒所言,多为人云亦云,不可尽信。这批文献的面世,则可在很大程度上还原当时具体购买的方针、方法以及步骤,是一批不可替代的第一手文献。

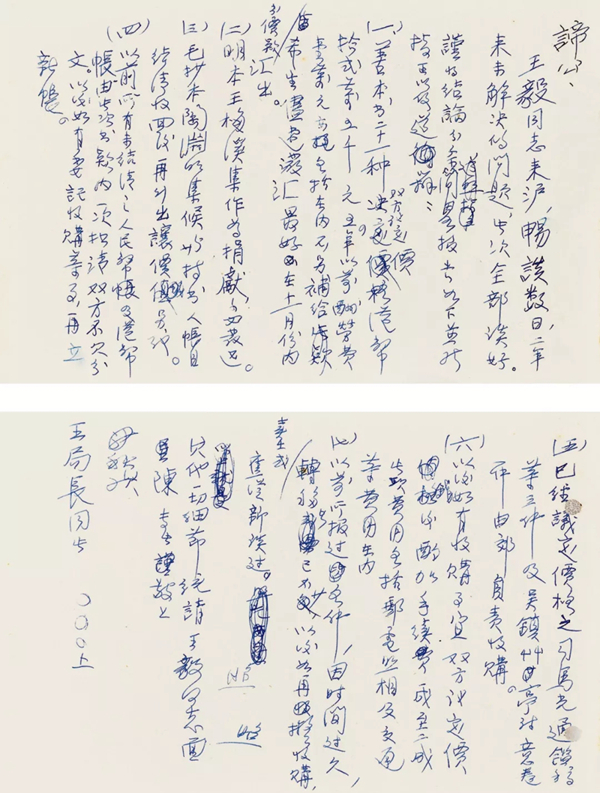

这批文献的时间集中在1952年至1958年之间。其中值得注意的是,郑振铎与伯郊两人的往来书信,都是集中在1952、1953两年之中。现存西谛致伯郊信始于1952年8月25日,终于1953年8月29日;而伯郊致西谛的信则除了1956年11月一封是说明他与王毅商谈如何结束回购工作的汇报函之外,则自1952年12月22日始,至1953年4月20日终。基于目前所存并非当时两人通信全部的判断,可以基本认定,这个时段与两人事实上的通信往来时间大致吻合。在此之后,文物局方面应该是委派王毅来专门负责与伯郊联络,所以自此之后,关于文物回购的相关问题,都是伯郊与王毅两人在沟通。现存伯郊致王毅函20通,王毅致伯郊函6通,落款时间从最早的1954年2月2日开始,直到1958年8月18日止。现存最早的1954年2月2日伯郊致王毅函云:“毅兄:好久没有接到来信,甚以为念!”再结合郑、徐二人现存书信中所见,可大致确定,在53年的年中左右,王毅就已经开始接手负责此事了。也就是说,香港文物回购在中央方面,先后经历两位负责人,即郑振铎与王毅,二人工作的交接大概是在1953年年中。

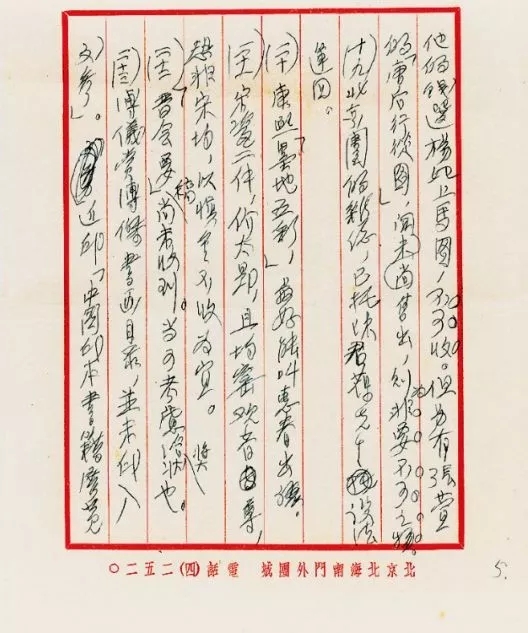

(四)此前所有未结清之人民币及港币账,由此次书款内一次扣清,双方不欠分文。以后如有要委托等事不再立新账。

(五)已经议定价格之司马光《通鉴稿》等三件,及吴镇《草亭诗意卷》一件,由郊负责收购。

(六)以后如有收购事宜,宜双方议定价钱后,酌加手续费一成至二成,此项费用包括邮电、照相及交通等费用在内。

(七)以前所报过各件,因时间过久,转移者已不少,以后如再拟收购、卖出时,应从新谈过。”而这几点,也成了之后两年双方继续合作的基础。

现存伯郊致西谛之信,除了1956年11月这通之外,均存编号,自穗5号至穗字第20号,此后是否仍有现在无法判断,但已缺失4通却是确定无疑。伯郊致王毅函,仅有两通标有编号,而王致伯郊者则概无,可见两人之间通信相对而言较为随意,并不如徐、郑之间那样严谨。王毅致伯郊函中,五通有落款,作“王逸”或“逸”,说明王毅在这一工作中,其实还是比较注意保密的。而伯郊致王毅函,则仅两通作“逸兄”,其他则迳称“王毅先生”或“毅兄”。这个细节,不仅反映出二人所处环境有异,也可见二人行事粗细不同,而伯郊因为类似之不拘小节,也曾受到乃森玉先生和郑振铎提醒。如1952年2月19日森老致伯郊函中言:“伯郊悉⋯⋯汝所办之事如何?一切须十分小心。此间谢、刘均成贪污犯。赵斐云来信,渠被检举,甚严重。但不知郑、王如常否?南北隔绝,无从探听也。为公家办事,浪费、贪污均宜切戒,宜时时自警惕。接此信后,务望寄我一信,俾我放心。”

徐伯郊(后排左一)和徐森玉(前排左一)

再如1952年6月10日郑振铎致徐森玉函中说到:“伯郊兄辛勤奔走,屡建勋功,我们至为感佩!在行动方面,尚望特别小心,说话也要格外留意!总以箴默少言为上策。有人说,他曾将公安部的护照,给别人看。我知道伯郊是很谨慎小心的。但还需格外的持重,修养之力更深些才好。便中盼能告诉他一下。总以不露任务的真相,对外人不说自己的事为第一要义。”而伯郊在为人处世中的这些不拘小节和瑕疵,不仅令有些后人对其横加指责,也可能在某种程度上影响了这次香港回购中的一些具体步骤和进程。另外需要指出的是,现存王、徐两人函件的数量悬殊,说明其中应该是多有缺损。香港文物回购工作的参与者,除了大家都熟知的三人小组徐伯郊、沈镛、温如兰和郑振铎、王毅之外,还有一位重要的参与者,就是时任广州市副市长朱光。在郑振铎致伯郊信中,屡次曾提到要注意接受朱光的指导,如1952年12月30日信中提到:“香港的市面不好,正是收购的大好机会。惟必须十分的机密,十分的小心慎重,以免有坏人钻空子。在国外,办理此种事,不像在国内,处处要防备,处处要妥慎,绝对不能有一点疏忽,一不小心,就容易出乱子,实在不大好办,一切务请请示朱市长后再办为要!”1953年2月8日信中写到:“关于收购文物事,我们已有通盘计划。”1953年4月28日:“朱光同志明后天就回穗,一切当由他面谈。”同年7月31日信中又说道:“所有的信,务请送一份给朱公为要。”这些都是在指示伯郊要尊重朱光的意见。在这批文献之外,我还曾见过伯郊致朱光函四通,时间在1953和1955年间,内容主要是在探讨荀斋藏书问题,凡此种种,都可以说明朱光在回购工作中,也曾起到重要作用。不过,现存1953年4月2日郑振铎致徐森玉一函云:“朱光说,伯郊兄携归的画,(一)顾闳中是真的;(二)董源《潇湘图》,跋真而画假;(三)王蒙(《太乙观泉图》)是张大千画的;(四)赵子昂(《秋江钓艇》轴)画,他未提意见;(五)周雍的马(赵□□《沙苑牧马图》),完全假的。这几幅画,想伯郊必已请先生鉴定过,究竟实际情形如何,盼能即行示知为荷。朱光眼力本来不好,他的话未必可靠。要请先生表示意见,才能有定论也。”可见,朱光当时大概主要是负责后勤保障工作,对于文物的取舍、真伪等,发言权应该有限。

时任广州市副市长的朱光

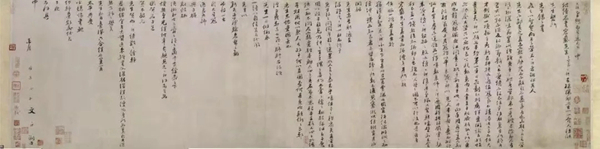

大概而言,这批书札文献可以说是当代鉴藏史研究的最佳资料,其中所提及的各类书画,大都经伯郊之手,回购国内。但也有部分,当时因种种缘由未能购入,而很快被其他机构或个人购入,如1952年12月29日伯郊致郑振铎函中提及的孙知微《江山行旅卷》,后由陈仁涛售出,现存美国纳尔逊博物馆;李唐《采薇图卷》则转入美国王季迁之手。再如1954年2月2日伯郊致王毅信中提到的赵氏《三代人马图卷》,后经顾洛阜之手,现存美国大都会博物馆;元俞和书《乐毅论卷》现存普林斯顿大学博物馆。又如1955年7月12日致王毅函中提及的“王文伯的藏品(包括高克明山水卷、乔仲常《后赤壁赋卷》、王振鹏《金明池卷》及五代人《别院春山卷》)及郭熙《秋山平远图》,又米芾《吴江舟中诗》字卷,(各)[以]上各件,皆在美国,容有消息,再行奉告。”显然,这些书画珍品当时并未回购成功,高克明山水卷(即《溪山雪意图》)与乔仲常《后赤壁赋卷》、五代人《别院春山卷》、郭熙《秋山平远图》又米芾《吴江舟中诗》字卷,后皆转让于顾洛阜,现存美国大都会博物馆中。另外需要注意的一点是,当时回购的文物,古籍善本固然是拨交给了当时的北京图书馆,现在都保存于国家图书馆中。而文物则并非都存于故宫博物院,如1955年7月12日伯郊致王毅函中提及的文天祥书《书谢敬斋坐右自警辞卷》,就是从香港竹淼笙手中回购之后,虽然先是拨交给了故宫,但之后却又转拨给了当时的中国历史博物馆,即现在的国家博物馆。

文天祥书《书谢敬斋坐右自警辞卷》

香港文物回购期间,国家所收的文物除了收购之外,其实还有一些捐赠品,如潘氏宝礼堂藏书就是其中荦荦大者。除此之外,如华侨李绳毅所捐汪兆镛稿本《(宋)【晋】会要》也是其中之佼佼者。但这类捐赠,相对于回购而言,其存世资料更是罕觏,所以其细节也难以复原。今考此批文献中,曾提及《晋会要》捐赠一事有如下几条:1953年1月3日伯郊致西谛信中提到:“《晋会要》已寄上,不知收到否?同时奖状之类的档,是不是可以这次带港?”又同月21日伯郊致郑振铎函云:“谛公:八号信及两周前寄的《宋会要》两大包不知收到否?”又次月12日致郑氏云:“华侨李绳毅捐献《晋会要》想已收到,希望部或者局办一个奖状之类的档寄下,以便转交。这是鼓励捐献的最好方法。”同月的19日,西谛在回复伯郊函中答覆到:“李绳毅的奖状,当即行寄上。”自此,这一珍贵的古籍终于得其所哉,于当年的10月移交与当时的北图,并在1988年曾经影印出版。但即便此复印件也流传不广,如现在上海古籍出版社的《历代会要汇编》丛书中,即未曾收入,时至今日,此书知者仍罕,这也更见当年捐赠者之可贵。

1953年1月3日徐伯郊致郑振铎信

总而言之,这批文献是研究当时回购工作的不可替代的第一手资料,其中可挖掘的信息很多,非常值得深入研究。而其中有些内容,其具体所指还不是非常清楚,更需要素心人耐心琢磨,仔细体会,以从中得出更加详备的文物回购事件的信息。另外需要特别指出的是,以徐伯郊来负责香港文物收购,并非当时的大陆文博事业掌门人郑振铎或者其他人一时心血来潮的决定,而显然是经过反复权衡之后才选定的。从“二希”回流开始的香港文物回购工作,本来是由伯郊一人负责。到后来成立所谓三人文物回购小组,用以制衡、监督伯郊的工作,但却依然以伯郊为主力,这点就足以说明伯郊的不可替代性。而后人仅着眼于伯郊的一些个人品行方面的缺陷,从而妄图否定伯郊早年为国家文物回购所做的重大贡献,显然是不适当的。当初之所以选择伯郊来从事此项工作,应该是基于以下几点理由:1、伯郊的父亲是徐森玉先生。森玉先生自清末求学期间开始接触文物及诸位藏家,不仅于文物本身积淀甚深、研究有素,且与公私藏家均渊源匪浅,深得信任。作为森老的长子,伯郊与当时定居香港的藏家,都有或深或浅的渊源。2、伯郊因乃父之故,与其叔父都任职银行界有年,与金融行业极为熟悉,深谙资金运作,便于资金流转。3、伯郊自身爱好收藏,尤于书画、版本甚为精熟,与当时在港藏家甚多共同语言。4、伯郊于国家一片赤忱,他曾在给郑振铎信中说:“我这一次与国家做事,完全抱了必胜的决心,多争取一件东西,觉得多与国家做了一件事。至于个人的事,现在全不计在心里,这一点,我想您是可以信任的。”虽有表态之嫌,但衡诸其当日行事,基本应该可信。

郑振铎1952年12月23日致伯郊函最后两页

也正是基于此点,郑振铎曾多次在信中对伯郊的贡献表示感谢,如1952年12月23日致伯郊函中说:“你在香港的工作,是肯定有很大的成绩的,我们都很感激你!为国家、人民争取到已流出国外的“重宝”,这是一件大工作。尚恳多多努力,获得更大的成功。”又1953年3月27日给伯郊信中说到:“兄为人民争取了不少极重要的东西,功在国家,不仅我们感激你而已,这个工作,虽是麻烦,但成绩是很大的,效果是很大的。务望继续努力,不怕麻烦,为人民服务,必应全心全意地,革命工作就是麻烦的事。不遇到困难,而能立即成功的事是很少的。越有困难,越能增加考验的机会,越可增强信心也。”显然也是基于伯郊的成绩而言的。60余年前,西谛作为文物部门的掌门人已对伯郊的工作做出了如此高的评价,而现如今,又何可对前辈的行事哓哓做非分的判断呢?伯郊先生一生行事较为随性,但在上世纪50年代负责替国家回购文物期间,则是他难得的刻苦认真负责之际。因性格所关,我们当然不需要特意来拔高其平生的为人、行事,但这一时期他的贡献,对于中国现当代文物博物馆建设的重要性、对于中国当代文博事业发展的重要性,确是毋庸置疑的。事实上,直到上世纪6、70年代,伯郊先生依旧为国家努力购入陈清华荀斋所藏善本碑帖若干。可见,只要国家所需,他其实是时刻待命的。可惜的是,目前所见文献仅存50年代期间者,不知之后的相关文献,是否仍有面世之期?感谢各位一直以来对我们的支持,

让我们在10月再次聚首香港!

中国嘉德香港2019秋拍北京精品展

将在9月15 - 17日举行!