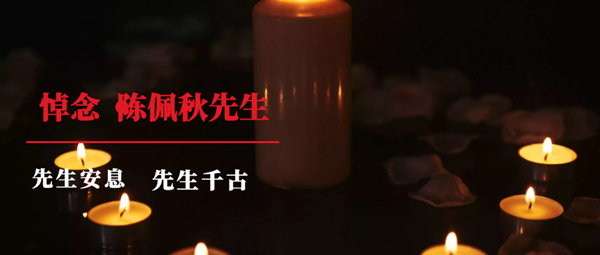

【缅怀】追唐宋承元明纫佩兰为笔绘千秋景色,敬圣贤教子弟掬馨香成德传百年芳华。——周慧珺敬挽

时间:2020-06-29 14:37:03 来源:艺术馆 周慧珺书法艺术馆 作者:

【缅怀】追唐宋承元明纫佩兰为笔绘千秋景色,敬圣贤教子弟掬馨香成德传百年芳华。——周慧珺敬挽

追唐宋承元明纫佩兰为笔绘千秋景色

敬圣贤教子弟掬馨香成德传百年芳华

——周慧珺敬挽

李静敬书

痛闻陈佩秋先生仙逝,可怜世间老友又少一人。于中国画坛,痛失一代泰斗大师;于周慧珺个人,则是辞别相识半个世纪的老姐姐。常言道,自古书画者多寂寞。周慧珺与陈先生共同问道于传统艺术,心意相通许久。

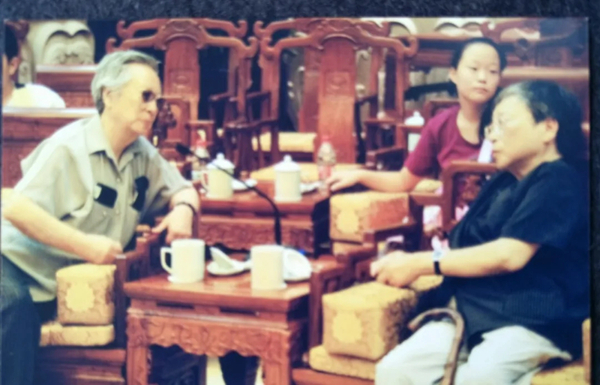

1975年,周慧珺初入上海中国画院,视陈先生为长辈,始终对她卓著非凡的艺术成就和雍容超然的大家气象怀着敬畏之心。随着相识日久,周慧珺与陈先生一同论艺、一起听戏、一道出游。尤忆起十多年前的夏天,应陈先生的邀请,她们还一同去了陈先生的出生地云南,在昆明、丽江、香格里拉度过了一周的假期,欢喜的日子犹如昨日。而如今,稼轩居士道出了心愁,“忆得旧时携手处,如今水远山长”。步入垂老之年的周慧珺,就好比日暮途穷的羁旅之客,送别友人而独自前行。回首顾望间,岂能不感叹“人生如梦幻泡影,如露亦如电!”

陈先生安息,陈先生千古。

自古圣贤多寂寞!日复一日长期跋涉于艺术之旅的人,心路历程是简单而孤独的。他们的心灵很多时候都在默默与艺术沟通共鸣,艺术可以说浸淫了他们大半个精神世界。而生性内敛讷言的周慧珺也不例外。就时下人的看法而言,她一定会被划入不善于社会交往和应酬之列。但真正了解熟悉她的人都知道,周慧珺善良并且很容易相处。

陈佩秋,1922年12月生,女,河南南阳人。字健碧,室名秋兰室、高华阁、截玉轩。国立艺术专科学校毕业,上海大学美术学院兼职教授,上海中国画院画师,中国美术家协会会员,擅长中国画。是当代中国画坛的常青之树,年届耄耋而笔耕不辍。与谢稚柳先生是一对并驾驰骋当代画坛的贤伉俪。以其画艺论, 陈佩秋清新雅健的独特画风早以为艺林所重,且从者如流;以史观而鉴,陈佩秋的学艺经历,以及逐渐梳理而成的美学信念和不断自我完善、不断自我超越的变法精神,都是值得后学者敬佩和效法的。

1998年,谢稚柳先生故去后,周慧珺接任上海书协主席职务。陈佩秋知道消息后,欣慰之余,明确表态:“周慧珺是书协主席的最合适人选,老头子在任时,书协的事情我不管不问,但今后我会支持周慧珺,不但要把她扶上马,还要让她在马上坐得安安稳稳”。转述陈先生话的朋友绘声绘色地把陈佩秋的原话转达给了周慧珺,周慧珺听后很是感动。

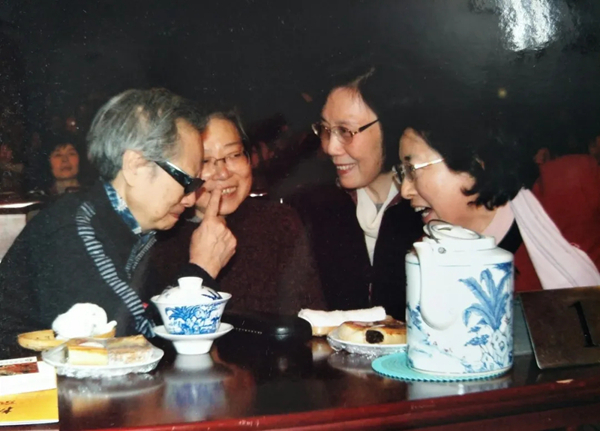

2000年二月的一天,周慧珺正在家里闲坐着翻看报纸,意兴阑珊时,门铃响了,玄关处向外一看,门外竟然站的是陈佩秋先生。道过寒暄,就在周慧珺暗暗揣摩陈先生造访的意图时,陈佩秋却什么话都不说,只是笑模笑样地伸手入口袋。哦!拿出来的是几张梁谷音演的《西厢记》戏票。其实,周慧珺之前对昆剧也是经常听的,但并不怎么在行,总觉得昆剧太生涩,不看词不太听得懂。对梁谷音虽然早有耳闻,但从来没去剧场看过她演的戏,只是偶尔在电视上看看而已。今天陈先生特意来送票,盛情难却也令她感动,她愉快地接过了戏票并对陈老的美意表示感谢。

炎热的夏季,陈佩秋就到云南度夏去了,周慧珺平时很少出门,总是在家里写字、看看书报、电视,等陈先生从云南回来时,一准带来云南火腿、菌类等。呵呵,周慧珺也就每年都能吃上美味的云南特产。陈佩秋还曾送给周慧珺一个表情很可爱也很漂亮的洋娃娃,周慧珺一见之下,爱不释手,大家就在那争着要抱。后来问清了陈先生买这娃娃的商家,第二天,李静就被周慧珺派去又买回来模样相同,但衣服颜色不同的两个娃娃,才算解决了抢抱洋娃娃的问题。

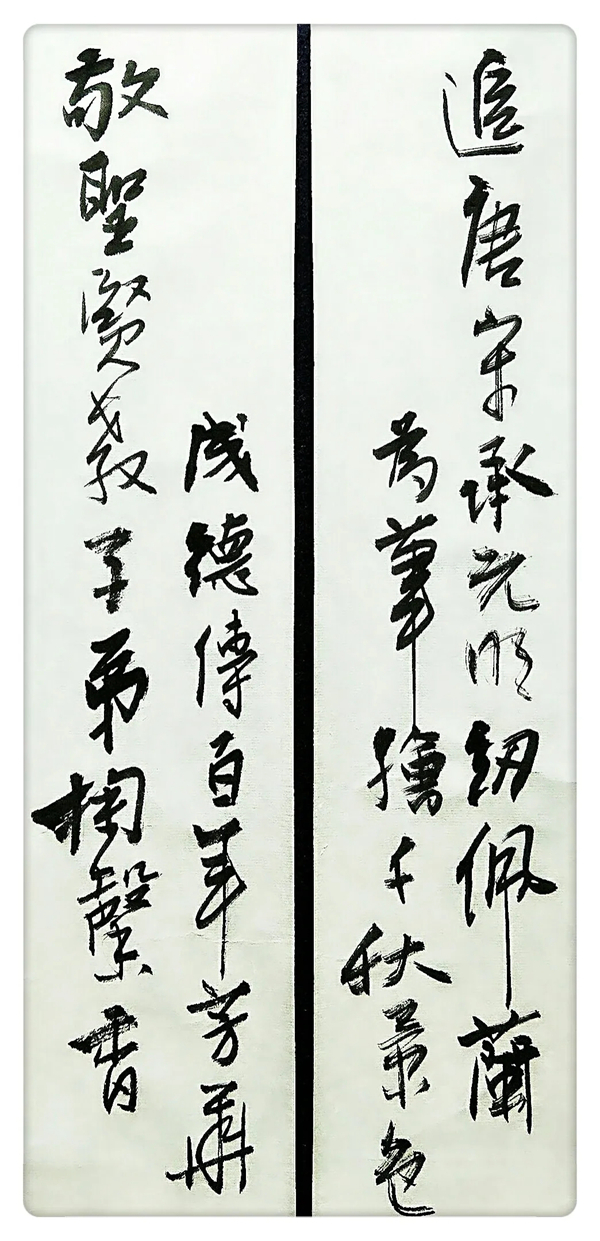

演唱会上,著名京剧表演艺术家尚长荣、叶少兰、李维康、耿其昌、李炳淑以及活跃在当今京剧舞台上的名家名角张克、王蓉蓉、蓝文云、迟小秋、李海燕、李佩红、宋小川、杨燕毅、袁英明、王珮瑜、赵欢、冯蕴等悉数登场,献唱了各自的拿手唱段。精彩的演出获得了观众们的一致好评。坐在贵宾席上的陈佩秋和周慧珺听得是酣畅淋漓,赞不绝口。

第二天,陈先生和周慧珺又一同受邀听了一场由裘云、谭孝曾、谭正岩父子等著名表演艺术家参加的精彩堂会。再一次享受到了传统国粹艺术的独特魅力和韵味。听戏看戏,对于陈佩秋和周慧珺这两位艺术大家来说,决不是附庸风雅。是除书画以外的一种爱好,常怀面对众生柔肠百转的感动,才能激发真实的创作灵感,从而达到和敬清寂的高雅境界。

秋风细雨,润物无声,艺术的交流和共鸣,让她们成为感情非常融洽的忘年交。音乐的感染是无形的,她们分别将铿锵婉约的韵律潜入字行,隐没画卷……笔耕不辍的艺术家们呈给人们的是她们老骥伏枥的创造和奉献,是她们人生的感悟和洗练。